Тянучки и хищники : evo_lutio — LiveJournal

Нет, я все-таки отвечу на вопрос тянучек, как хищникам удается извлекать деньги.Ни одной жадной тянучке эта информация не пригодится, сразу скажу.

Если кто-то из тянучек надеется освоить хищные навыки, надежды напрасны.

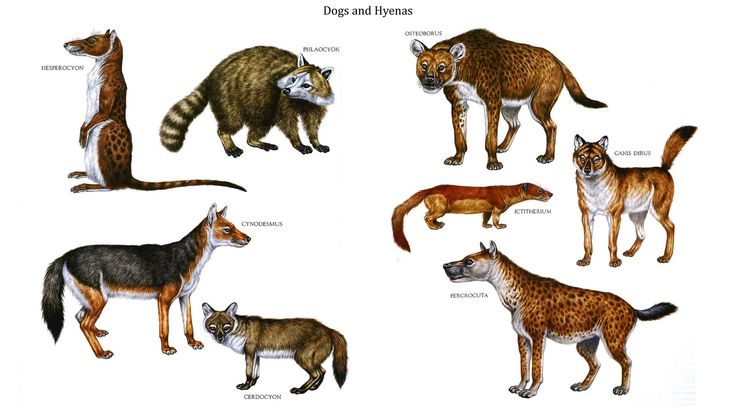

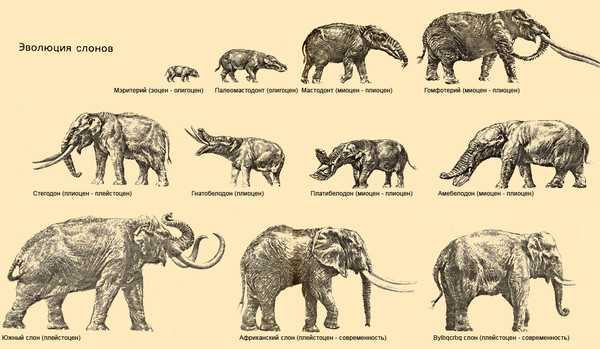

Между тянучкой и хищником — столько этапов эволюции, что одной жизни вряд ли хватит.

Зато жизни вполне хватит на то, чтобы перестать быть тянучкой. И это позволит строить нормальные отношения.

А информацию про хищников я все равно дам, может быть некоторым тянучкам это поможет расстаться с щипцами.

Самое смешное, как хищников описывают те, кто их никогда не видел вблизи.

Они думают, что хищники — аферисты, что они придумывают какие-то хитрости, чтобы извлечь деньги.

Как в глупом старом фильме «Сказки на ночь» один «хищник» притворяется инвалидом, чтобы жертва собрала ему побольше денег. А второй «хищник» делает вид, что собирает деньги на революцию.

Притвориться инвалидом, выдумать проблему или карточный долг, угрозу жизни или духовную миссию, как-то еще надавить на жалость или чувство долга щипцами, да посильней.

Вот так в представлении тянучек действуют хищники. То есть так же как и они, тянучки, но только почему-то тянучкам почти не дают, а хищникам дают много. Наверное нужны щипцы побольше. Или как-то выведать у Эволюции секрет.

Сейчас расскажу секрет, тянучки.

Щипцов у хищников не только нет, хищника нельзя заставить воспользоваться щипцами. Чем-то с виду похожим на щипцы — да, настоящими щипцами — нет.

Вся тактика и стратегия хищников направлена на выращивание щипцов у другого. Чем больше щипцы у другого, тем выше значимость хищника, тем сильней зависимость жертвы, тем больше ее слив.

При начальном сливе человек тратит энергию, а когда слив чуть больше, тратит и деньги. Это делает любой человек, любого пола, просто мужчины начинают вкладывать деньги раньше, при средней значимости женщины, а женщины позже, при большой значимости мужчины. Но все еще и индивидуально. Жадные дольше удерживаются от начального слива денег, но сливают деньги сильней и быстрей, чем щедрые, остановиться в сливе не могут, поскольку хотят окупить вложенное. Щедрому проще остановить слив на любом этапе.

Щедрому проще остановить слив на любом этапе.

Чем рыбак отличается от хищника? Рыбак стремится к равной значимости, примерно равной, его значимость для партнера должна быть немного больше, но будь у него самого плюс, тратить время на партнера он не будет (если это не супруг с детьми). То есть рыбаку интересна взаимная любовь, баланс. А хищник любит дисбаланс. Он хочет иметь маленький плюс (большой плюс никто не выносит, даже хищники), а чтобы минус партнера все время рос и рос. При сильном минусе у партнера начинается полный слив. Некоторые хищники предпочитают сильному сливу более-менее нормальные отношения, то есть не стремятся сильно раскачивать и опускать в минус-минус партнера. Некоторые стремятся. Первые экологичней конечно. Ближе к рыбакам. Последние — сущие браконьеры. Однако что первые, что последние, не прикасаются к границам партнера.

Это точно как в сказке про похищение Жар-Птицы. Серый Волк говорит Ивану: «Птицу бери, но клетку не тронь, иначе горе будет». Иван не выдерживает и берется рукой за клетку, начинается шум-гам и прибегает охрана. Его кидают в темницу.

Его кидают в темницу.

Вот это про границы. Нельзя трогать границы человека, иначе он будет защищаться, он увидит в вас захватчика, а он должен видеть в вас приз и хотеть вас получить, мечтать вас получить. Только в этом случае минус его будет расти.

Почему информация про хищников для тянучек бесполезна, понимаете? Они не могут не трогать границы. Они устроены так, чтобы все время тянуть и долбать и липнуть, они хотят стать хищниками, чтобы нагрести себе побольше, у них нужда и очень плохие границы. А хищник начинается с идеальных границ, как и рыбак.

Рыбак умеет растить свою фигуру в поле другого человека, но его цель — отношения с любимым. Нелюбимый ему не нужен.

Хищнику нужен. Хищник так любит быть любимым, что готов жить с нелюбимым (но не отвратительным, симпатичным, сильный плюс не выносит никто), если тот обожает его и задаривает. Не деньги цель хищника, а обожание, однако хищник любит обожание богатых людей, а не бедных, поскольку второе ему не льстит. А хищники очень амбициозны, очень самолюбивы и хотят побеждать конкурентов. Поэтому неуспешный партнер им не интересен, как и его любовь. Не греет. Любой хищник находится рядом с тем, кого он считает на данный момент максимально хорошим вариантом. Но максимально именно при сочетании обожания к нему и социальной ОЗ (финансов, имиджа, карьеры). Не за деньгами охотится хищник, иначе бы он был похоже на тянучек. Хищник охотится за влиянием и властью. А деньги непременное и обязательное следствие его власти над разумом и сердцем человека.

А хищники очень амбициозны, очень самолюбивы и хотят побеждать конкурентов. Поэтому неуспешный партнер им не интересен, как и его любовь. Не греет. Любой хищник находится рядом с тем, кого он считает на данный момент максимально хорошим вариантом. Но максимально именно при сочетании обожания к нему и социальной ОЗ (финансов, имиджа, карьеры). Не за деньгами охотится хищник, иначе бы он был похоже на тянучек. Хищник охотится за влиянием и властью. А деньги непременное и обязательное следствие его власти над разумом и сердцем человека.

Рыбакам тоже охотно дарят и все готовы сделать для них. Однако партнеры рыбаков не пребывают в панике от угрозы их потери, они живут в балансе, поэтому не сливают так много, не безумны. У рыбаков нет такой цели, иногда наоборот есть цель не допустить сильного минуса партнера, удержать его в равновесии, особенно если это супруг и с ним есть дети. При очень большом минусе в дисбалансе человек становится неадекватным, эмоционально неустойчивым, фанатичным. Для короткой истории хищника это ничего, для постоянных отношений — слишком напряжно. Хищники постоянно словно на вершине вулкана и такая жизнь рыбакам конечно не подходит, даже если не учитывать этический момент.

Для короткой истории хищника это ничего, для постоянных отношений — слишком напряжно. Хищники постоянно словно на вершине вулкана и такая жизнь рыбакам конечно не подходит, даже если не учитывать этический момент.

И вот при сильном минусе обязательно начинается слив всего и денег тоже.

Я акцентирую на этом, чтобы вы замечали за собой начало слива. Если вы начинаете испытывать облегчение от крупных материальных вложений в партнера, скорее всего это слив. Вложения должны быть умеренные, более-менее равновесные (учитывая гендерную разницу и мезальянс), вы не должны жертвовать чем-то важным для себя. Когда вам хочется отказаться от своих планов, чтобы дать человеку побольше, это может быть уже слив. Особенно если со стороны человека нет такого же рвения.

Слив происходит от зависимости, от страха потерять человека, от стремления щедро оплачивать любой его знак внимания, задабривать, подкупать, привязывать к себе.

Вы видели в письмах, как девушки в минусе долго копят на подарок, берут кредит на покупку машины, чтобы мужчина за это согласился жить с ними. Люди в состоянии слива почти никогда не рефлексируют, что они сливаются, им кажется, что они просто щедры, им кажется, что удовольствие их означает, что они многое получают в ответ. На самом деле внимание второго человека многократно повышается в цене, а их собственные вложения обесцениваются, поэтому им «ничего не жаль», они готовы отдать все.

Люди в состоянии слива почти никогда не рефлексируют, что они сливаются, им кажется, что они просто щедры, им кажется, что удовольствие их означает, что они многое получают в ответ. На самом деле внимание второго человека многократно повышается в цене, а их собственные вложения обесцениваются, поэтому им «ничего не жаль», они готовы отдать все.

Мужчины во френдзоне готовы метать корм без передышки, вы это тоже читаете. Им кажется, что само по себе согласие принимать от них подарки, отличный знак, знак того, что к ним относятся серьезно. Они заслуживают право находится поблизости, пусть и не так близко, как хотелось бы, но это лучше, чем ничего. Ничего — совсем страшно.

Вот по такой же логике действуют и жертвы хищников. Однако в отличие от обычных плюсов, которые почти всегда используют щипцы, и не могут опустить партнера в сильный минус, хищники это умеют. Как им удается?

Минус в обычных отношениях почти никогда не бывает стабильно растущим по двум причинам. Во-первых, у партнеров минуса плохие границы и на любые щипцы минуса они отвечают скалками или встречными щипцами. От этого минус то и дело меняется на плюс. Хищники идеально держатся в границах. Партнеры их не плюсуют вообще, почти никогда, ни минуты.

От этого минус то и дело меняется на плюс. Хищники идеально держатся в границах. Партнеры их не плюсуют вообще, почти никогда, ни минуты.

Именно выпрыгивая в плюс хотя бы ненадолго любой минус приходит в себя и думает: зачем я это терплю, меня же не любят. А партнер хищника так не думает почти никогда. Он не может отрефлексировать свой слив и плохое к себе отношение, он видит, что к нему относятся тепло, а вот он ведет себя как идиот, все время щипцует и требует что-то, обижая любимого. И ему надо исправлять свои ошибки.

Во-вторых, обычные люди при виде растущего минуса партнера уходят в плюс. Они реагируют отвращением на чужой слив. А хищник нет. Он относится к сливу тепло и с пониманием. Любит чужие сливы, на то он и хищник.

Простейший пример — секс. Если обычного человека минус начинает слишком доить, ныть, требовать больше ласки и нежности, человек раздражается и огрызается, критикует партнера, обвиняет. Женщины начинают упрекать, что муж мало зарабатывает и плохо помогает в быту. Они начинают вытягивать что-то за секс, который у них требуют, а им давно не хочется. Мужчины плюсующие, которых жены доят, могут и вовсе сказать, что жена потолстела и плохо выглядит или в чем-то еще ее обвинить. Такие скалки отмораживают минуса. Вместо растущего минуса получается дефолт. Пусть даже завтра минус опять вернется в минус, но на время от отморозится, разозлится, обидится, почувствует, что ему и самому ничего не надо, динамика станет обратной.

Они начинают вытягивать что-то за секс, который у них требуют, а им давно не хочется. Мужчины плюсующие, которых жены доят, могут и вовсе сказать, что жена потолстела и плохо выглядит или в чем-то еще ее обвинить. Такие скалки отмораживают минуса. Вместо растущего минуса получается дефолт. Пусть даже завтра минус опять вернется в минус, но на время от отморозится, разозлится, обидится, почувствует, что ему и самому ничего не надо, динамика станет обратной.

Совсем не так хищник. Его не бесит чужой минус, он любит его, он никогда не уходит в большой плюс из-за липкости и зависимости партнера. Никогда. Одно время мне даже казалось, что хищники «по-настоящему любят людей», хоть и звучит как каламбур. С такой нежностью они принимают людскую любовь, даже любовь в самой безобразной форме. Ревности сочувствуют, липкости симпатизируют, жалкий вид словно и не замечают. Не поддаются щипцам, но наблюдают с теплотой. Попробуйте хоть немножко и вы увидите, насколько это сложно. Это может только человек с очень хорошими границами, испытывающий к другим неподдельный интерес. Это подкупает очень сильно, когда рассматриваешь перед собой. Становится понятно, за что они получают деньги.

Это подкупает очень сильно, когда рассматриваешь перед собой. Становится понятно, за что они получают деньги.

Чем больше минус, тем сильней тяга и зависимость партнера, тем больше он готов отдать. Он хочет отдать все, он стремится к слиянию.

Большинство хищников забирают лишь часть того, что им хотят дать. Иногда небольшую часть, резонно полагая, что отдав слишком много, человек пожалеет об этом и захочет вернуть. А отдав меньше, чем хотел отдать, человек будет испытывать благодарность, даже потом, когда хищник уже бросит его.

Конечно люди все равно обижаются, злятся и даже мстят иногда, но чем экологичней хищник, тем меньше к нему именно материальных претензий. Обычно жертва еще долгое время пытается вернуть хищника и хочет продолжить слив. Поэтому она и не переживает, что так много вложила денег, переживает, что не удалось удержать, возможно по причине ее жадности и нетерпимости, как она думает.

Чем эта информация может быть полезна тянучкам?

Она может помочь понять, что щипцы всегда снижают значимость. Даже самые маленькие щипцы немножко снижают. А большие сильно.

Даже самые маленькие щипцы немножко снижают. А большие сильно.

Хотите растить значимость или хотя бы не терять? Уберите щипцы даже на уровне ожиданий. Научитесь замечать их и убирать. Работайте над границами и привлекательность ваша станет сильней.

До хищников тянучкам как до неба, мечтать об этом не нужно. Но стать привлекательным и интересным партнером и иметь стабильные отношения в балансе под силу всем.

Перестав быть тянучками, можно попытаться освоить немножко рыбалки, научиться подращивать свою фигуру сознательно, не уходить в большой минус и не выпрыгивать в плюс, держать баланс.

А чтобы научиться растить минус человека стабильный и плавный и обеспечивать его слив… Ну, не стоит даже и мечтать об этом. Не в том смысле, что это очень нехорошо. Очень нехорошо, это правда. Но вам это настолько не грозит, что даже не переживайте об этом. Научитесь хотя бы не быть тянучками, жизнь пойдет веселей.

Обсудим эту тему? Расскажите о своей рефлексии по этой части.

Картина рыбалки становится немного ясней?

Кто такие хищники и каковы их приемы: evo_kritika — LiveJournal

Когда в блоге Эволюции заходит речь о том, каковы конкретно приемы ее любимых хищников, она говорит только общие слова, например, о прокачанности ресурсов (которые могут значить, что угодно) или обещает «потом рассказать».Поэтому давайте я приоткрою завесу этой великой тайны и расскажу конкретно об этих приемах без регистрации и смс! А точнее перескажу некоторые моменты из книжки Дж. Маккензи «Psyhopath free. Как распознать лжеца и манипулятора среди партнеров, коллег, начальников и не стать жертвой обмана».

Когда эта книга попалась мне на глаза, я подумала, что, если название такое броское, то это, наверное, какой-то мусор. Но отнюдь, она оказалась весьма любопытной. Только книга не столько о том, как не стать жертвой, сколько о том, кто уже стал и как собирать себя по кусочкам, когда тебя уже съели. Автор пишет, по всей видимости, о своем печальном опыте общения с таким вот «хищником».

Правда, ближе к финалу он доходит до похвал соционике и диалогов с каким-то «призрачным мальчиком». Видимо, вот как серьезно хищник ему психику повредил. Впрочем, как я уже сказала, в книге множество полезной инфы. И самое главное, конкретно описаны приемы хищника.

Правда, ближе к финалу он доходит до похвал соционике и диалогов с каким-то «призрачным мальчиком». Видимо, вот как серьезно хищник ему психику повредил. Впрочем, как я уже сказала, в книге множество полезной инфы. И самое главное, конкретно описаны приемы хищника.Итак, начнем с того, что хищники – это не фантазии Эволюции, чтобы привлечь популярность. Действительно существуют люди, которым другие готовы отдать все имущество и даже саму свою жизнь положить к их ногам ради того, чтобы удостоиться одного взгляда. Способностям хищника невозможно научиться, и у большинства людей это не получится. Потому что хищники – это не какие-то невероятно обаятельные сверхлюди, сражающие всех красотой и харизмой, как, возможно, думают наивные

В книге Маккензи рассказывается о различных типах психопатов, но автор выделяет общую черту: у них отсутствует совесть, и нормальные человеческие отношения им кажутся скучными и непонятными. Они не могут их поддерживать долгое время.

Примечательно, что сама эволюция часто подчеркивает, что хищника интересуют лишь деньги жертвы. Ведь материальное – это то, что он способен оценить, иной пользы в отношениях не видит. Хотя надо сказать, что хищники, описанные Маккензи, и то не настолько меркантильные. Они у него – что-то вроде энергетических вампиров, наслаждающихся властью над жертвой. До того, чтобы обирать жертву материально – это еще надо ниже пасть.

Насколько могу судить, по Эволюции жертва виновата, потому что купилась на наживку хищника, была в белом пальто, с косой и тапочками на глазах и т.д. Тогда как Маккензи и все нормальные психологи вины на жертву не возлагают, а как раз наоборот. Психопата притягивают добрые, открытые, честные люди, потому что он внутри пуст, как черная дыра. И завидует и ненавидит те качества, которых у него нет, и хочет уничтожить такого человека.

И завидует и ненавидит те качества, которых у него нет, и хочет уничтожить такого человека.

Перейдем же наконец к приемам хищников. Я буду использовать некоторые термины. Но не странный жаргон эволюции, где понятия значат сегодня одно, завтра другое, и вообще ничего конкретного, а общепринятые термины, например, газлайтинг.

1. Кроткий, наивный и беззащитный вид.

Если психопат покажет свое настоящее лицо, точнее звериный оскал, от него все сразу же разбегутся. Поэтому входя в вашу жизнь, он принимает вид наивного, кроткого человека. Практически взрослого ребенка. Человека, у которого какие-то сложные жизненные обстоятельства, который потерпел много страданий, которого все обижают. С ним жестоко обращались родители, учителя, начальство, кошка и т.д. У него очень резко делится на черное и белое.

Психопат может на второй, если не на первый день знакомства рассказывать вам, как его били родители, мучили люди. То есть делиться интимными моментами, которые по идее рассказывают психологу или очень близкому другу, которого знают много лет. Причем, говорит он с какой-то бесстыдной откровенностью, свидетельствующей, что он переносил эти издевательства кротко. Работает этот прием безупречно. Потому что если вы сами не психопат, вы, конечно, выразите сочувствие. Более того, у вас появится иллюзия, что психопат вам доверяет как никто, раз делится таким. А на самом деле для него это игра.

Причем, говорит он с какой-то бесстыдной откровенностью, свидетельствующей, что он переносил эти издевательства кротко. Работает этот прием безупречно. Потому что если вы сами не психопат, вы, конечно, выразите сочувствие. Более того, у вас появится иллюзия, что психопат вам доверяет как никто, раз делится таким. А на самом деле для него это игра.

Вопрос: можно ли пожалеть психопата, если правда есть объективные свидетельства, что у него были ужасные родители, что он претерпел много страданий?

Ответ: Нет. Психопат на самом деле, по Маккензи, доволен собой. Его не мучает совесть. Он считает себя ловким манипулятором. Он рад, что ради него разбиваются сердца, рушатся карьеры и т.д. Он нисколько не жалеет о содеянном.

Тревожный звоночек: психопат рассказывает, что его преследует «чокнутая бывшая». Хищник рассказывает о какой-то безумной ревности с ее стороны и неприличных сумасбродных поступках, которые бывшие совершали, чтобы заслужить его любовь и привязанность. Он может даже предъявить вам свидетельства тому. Может быть, конечно, человек правда имел опыт общения с психически нездоровым партнером. Но очень велика вероятность, что эти люди были нормальными до встречи с психопатом, который расшатал их психику. И вскоре вы тоже станете «чокнутой бывшей» в прямом и переносном смысле, и он будет рассказывать о вашей «неадекватности» новой жертве.

Он может даже предъявить вам свидетельства тому. Может быть, конечно, человек правда имел опыт общения с психически нездоровым партнером. Но очень велика вероятность, что эти люди были нормальными до встречи с психопатом, который расшатал их психику. И вскоре вы тоже станете «чокнутой бывшей» в прямом и переносном смысле, и он будет рассказывать о вашей «неадекватности» новой жертве.

2. Идеализация

В один стремительный момент вы становитесь для психопата центром жизни. Он боготворит вас и носит на руках. Все, что вы делаете и скажете, его восхищает.

И человек, к сожалению, на это быстро подсаживается, как на наркотик. Примечательно, что позже в стадии обесценивания именно те черты, перед которыми психопат якобы испытывал чуть ли не благоговение, начинают его раздражать. Постепенно жертва будет готова на все, лишь бы вернуть идеализацию. Вот тогда она и отдает хищнику деньги, бриллианты, квартиры. Но это, разумеется, нисколько не поможет.

3. Отзеркаливание

Эволюция, кажется, называет это слиянием границ. И считает, что жертва сама виновата, что пропустила хищника в свои границы, позволила себя взломать. На самом деле психопат так ловко ведет игру, что от жертвы мало что зависит. Хищник отзеркаливает все мечты, идеи жертвы, притворяясь, что он тоже так думает и об этом мечтает. В общем, они с жертвой – идеальные половинки. Так ловко психопату это удается, потому что он пуст внутри. У нормального человека не получится так ловко притворяться.

И считает, что жертва сама виновата, что пропустила хищника в свои границы, позволила себя взломать. На самом деле психопат так ловко ведет игру, что от жертвы мало что зависит. Хищник отзеркаливает все мечты, идеи жертвы, притворяясь, что он тоже так думает и об этом мечтает. В общем, они с жертвой – идеальные половинки. Так ловко психопату это удается, потому что он пуст внутри. У нормального человека не получится так ловко притворяться.

Что важно знать жертве психопата: человека, в которого вы влюбились, не существует. Это личина, которую психопат надевал, чтобы обмануть вас. Вы страдаете по иллюзии.

Тревожный звонок: психопат призывает резко менять жизнь, и вас на это подбивает. Например, сразу предлагает жениться, бросить работу, переехать в другой город. Т.е. серьезные решения, которые нормальные люди должны обдумать, а он не думает.

4. Обесценивание, манипуляции, газлайтинг и т.д.

Психопат постепенно начинает прогибать жертву манипуляциями, чтобы проверить, как далеко заходит его власть.

Это может выражаться, например, в том, что он раньше бомбардировал жертву приятными смс каждый час, а потом вдруг прекратил. И когда жертва, привыкшая в потоку лести, пытается выяснить, в чем дело, хищник обвинял ее в беспочвенной ревности и т.д. Ну, в самом деле, что такого? Смс не прислал с комплиментом всего лишь. Не правда ли, со стороны кажется, что жертва не права, и ее запросы неадекватны? Или, например, психопат размещает на странице в социальной сети песню, которая связана для него с его бывшей (типа «их песня»). С той самой бывшей, которая, по его словам, неадекватная? Жертва изнывает от подозрений, неужели его тянет к этой бывшей? Но ведь что такого, всего лишь песня…

У жертвы от этого постепенно едет крыша, и она даже начинает считать себя неадекватной и винит себя. В результате многие жертвы психопата даже уже после того, как произошло сокрушительное расставание, продолжают себя обвинять. Вот, если бы я что-то сделала, или что-то не сделала…

Правда жизни: от жертвы ничего не зависит. Психопат так поступил, потому что решил все для себя. Часто у него был готовый план, как ее использовать и бросить.

Психопат так поступил, потому что решил все для себя. Часто у него был готовый план, как ее использовать и бросить.

Вопрос: Можно ли встретиться спустя долгое время с психопатом вновь, хотя бы просто пообедать, чтобы поговорить с ним и поставить точку?

Ответ: Нет. Психопат может только заманить вас снова в сеть интриг и использовать. Это вы мучаетесь, а он – нет. Он даже может решить, услышав предложение встретиться, что все равно имеет над вами власть, и вы по нему сохнете. Короче, чтобы восстановиться после разрушительных отношений и «закрыть гештальт», повторная встреча с психопатом ничем не поможет. Можно писать ему письма, но не отправлять их, фантазировать диалоги с ним, но ни в коем случае не искать встречи в реале.

Вопрос: можно ли разоблачить хищника?

Ответ: Нет скорее всего. Психопат умеет надевать маску невинности. Заводит себе группу поддержки, где рисует вас в черном свете, умело сеет сплетни. В общем, очень тяжело вывести хищника на чистую воду. Если вы будете пытаться это сделать, многие просто не поверят. Как? Но ведь не ты ли, дорогая, раньше говорила, что это самый лучший человек на свете?

Если вы будете пытаться это сделать, многие просто не поверят. Как? Но ведь не ты ли, дорогая, раньше говорила, что это самый лучший человек на свете?

Известное явление — люди, которые не сталкивались с психопатами, скептически относятся к таким вещам. Вплоть до отрицания, что психопаты вообще существуют. «Он просто плюс» и все такое. Поэтому, по Маккензи, вообще не стоит тратить время на разоблачение, а также на то, чтобы предупредить следующую жертву (потому что жертва не станет слушать, хищник ее идеализирует, у нее срывает крышу от счастья, а вы просто «чокнутая бывшая»). Вместо разоблачений лучше сосредоточиться на восстановлении себя.

Вообще приемов хищника довольно много, помимо основных, что я перечислила. Более подробно рекомендую почитать в первоисточнике «Psyhopath free» или других книгах на данную тематику.

Напоследок скажу вот что.

Плохая новость для хищника №1:

Если жертву не удалось довести до самоубийства или психушки, то чары одурманивания быстро спадают. Вместо «это был самый необыкновенный человек на свете, никого я так не любила» возникает недоумение: «Что это за фигня случилась?». Психопат стремительно теряет над жертвой власть. Вместо «любовной аддикции» появляется отвращение, если даже не омерзение. Приемы психопата становятся для жертвы прозрачными. В общем, одурманивание хищника – штука одноразовая и кратковременная. Более того, у жертвы появляется иммунитет против любых подобных хищников. И в эти ловушки она уже больше не попадется.

Вместо «это был самый необыкновенный человек на свете, никого я так не любила» возникает недоумение: «Что это за фигня случилась?». Психопат стремительно теряет над жертвой власть. Вместо «любовной аддикции» появляется отвращение, если даже не омерзение. Приемы психопата становятся для жертвы прозрачными. В общем, одурманивание хищника – штука одноразовая и кратковременная. Более того, у жертвы появляется иммунитет против любых подобных хищников. И в эти ловушки она уже больше не попадется.

Плохая новость для хищника №2:

На первый взгляд, жертву обобрали, бросили и т.д., а психопат удалился в закат с новой возлюбленной. Но на самом деле после такого потрясения жертва становится действительно сильнее, начинает больше видеть красоту вокруг и понимать. В итоге она находит свое счастье. Если действительно хочет снова обрести его, а не зацикливается на ненависти. Только нужно некоторое время, чтобы собрать себя заново. А психопат оказывается проигравшим, потому что в манипуляциях счастья нет.

Эволюция и хищники | Человек как хищник: VIKENT.RU

«Растение живёт, но оно лишь в весьма ограниченном смысле является живым существом. В действительности нечто живёт в нём или вокруг него. «Оно» дышит, «оно» питается, «оно» размножается, но по сути оно лишь сцена для этих процессов, образующих такое единство с окружающими температурой, днем и ночью, солнечным светом и брожением почвы, что само растение не способно ни желать, ни выбирать. С ним и в нём всё происходит. Оно не ищет ни места, ни пропитания, ни других растений, с которыми оно зачинало бы потомство. Оно не движется, но движимо — ветром, теплом, светом.

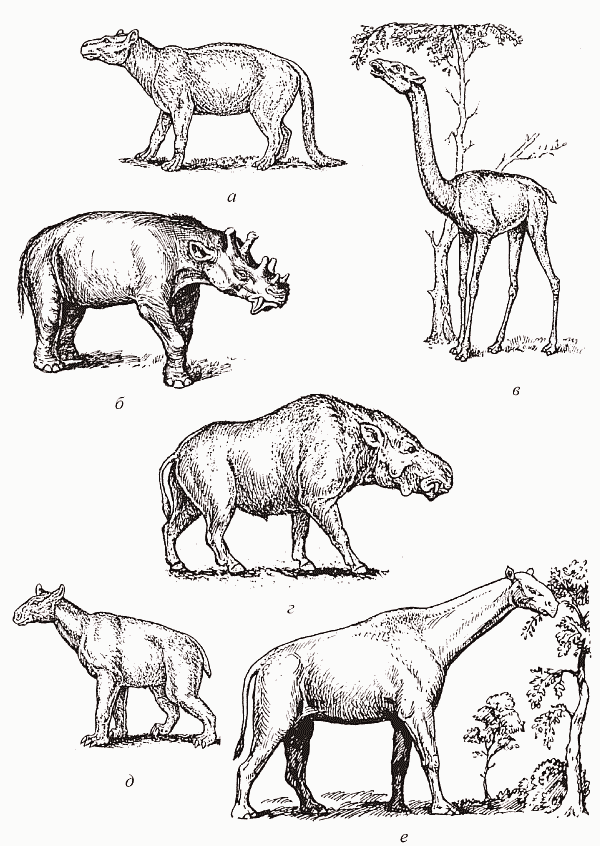

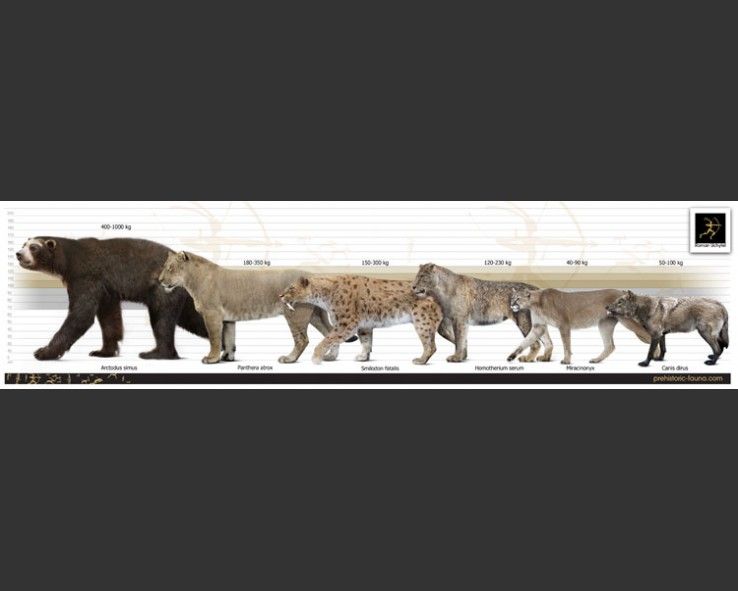

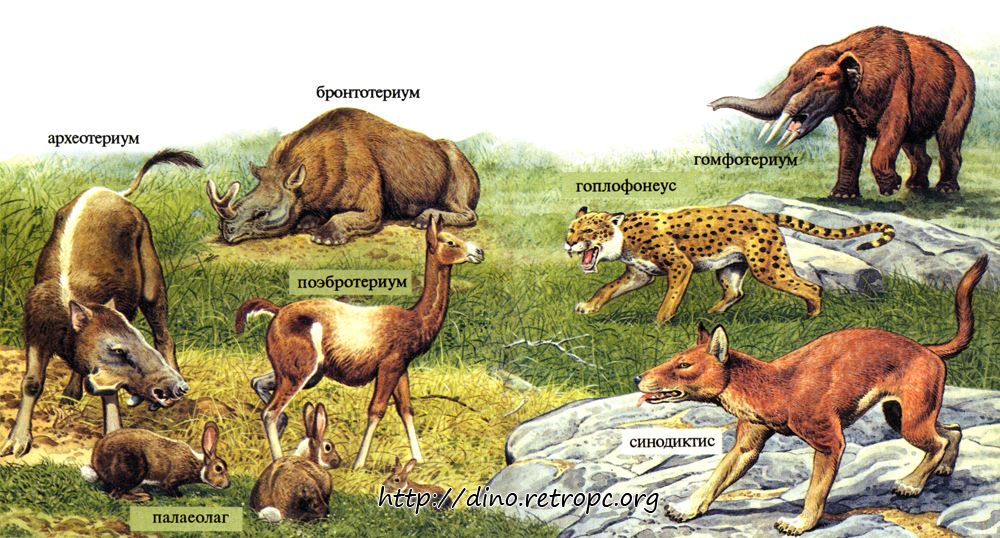

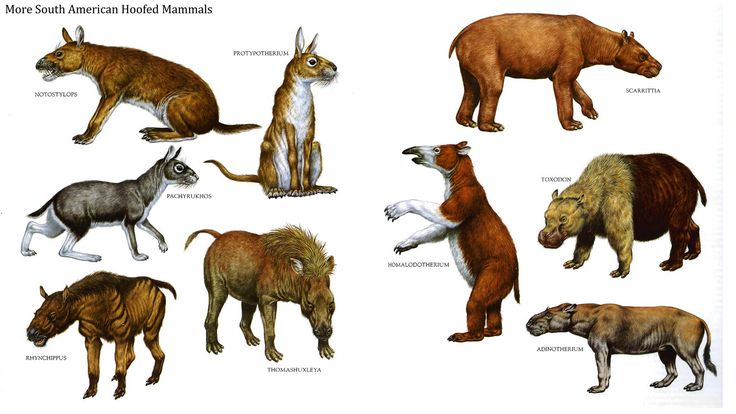

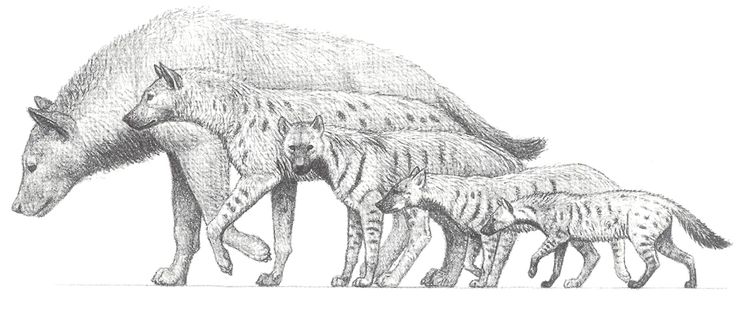

Над этим типом жизни возвышается свободно движущаяся жизнь животных, но сама она делится на две ступени. Сквозь все анатомические виды, от одноклеточного праживотного и вплоть до водоплавающих птиц и копытных животных, проходит один тип, чья жизнь нацелена на мир растений как своё пропитание. Растения не убегают и не могут обороняться.

Над ним возвышается второй тип жизни: животные, живущие за счёт других животных, жизнь которых поддерживается убийством. Сама добыча очень подвижна, может сражаться и богата всякого рода хитростями. Этот тип жизни также проходит через все систематизируемые виды. Каждая капля воды является полем битвы, и мы, привычные к борьбе на земле, забываем о её всеобщности или даже о самом её существовании, а потому с ужасом наблюдаем сегодня, какие фантастические формы принимают убийство и смерть в пучинах морей.

Сама добыча очень подвижна, может сражаться и богата всякого рода хитростями. Этот тип жизни также проходит через все систематизируемые виды. Каждая капля воды является полем битвы, и мы, привычные к борьбе на земле, забываем о её всеобщности или даже о самом её существовании, а потому с ужасом наблюдаем сегодня, какие фантастические формы принимают убийство и смерть в пучинах морей.

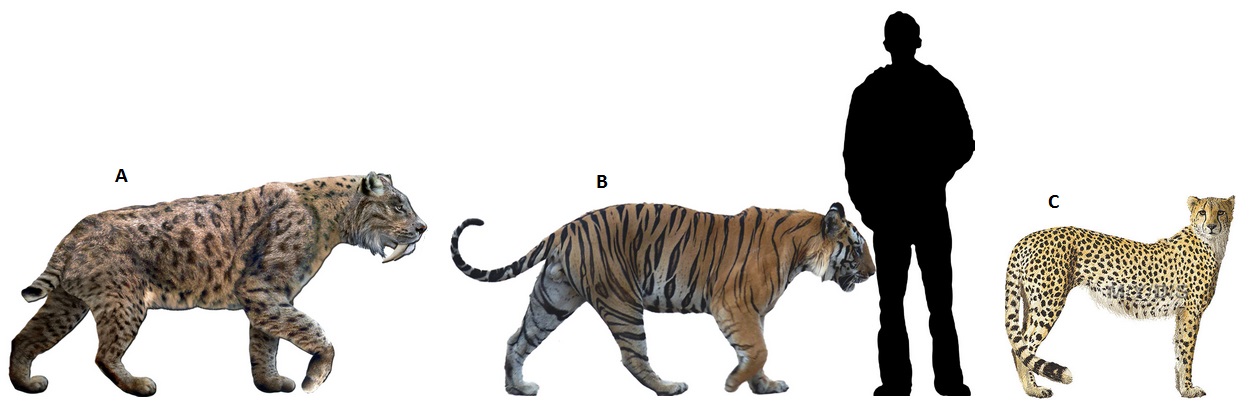

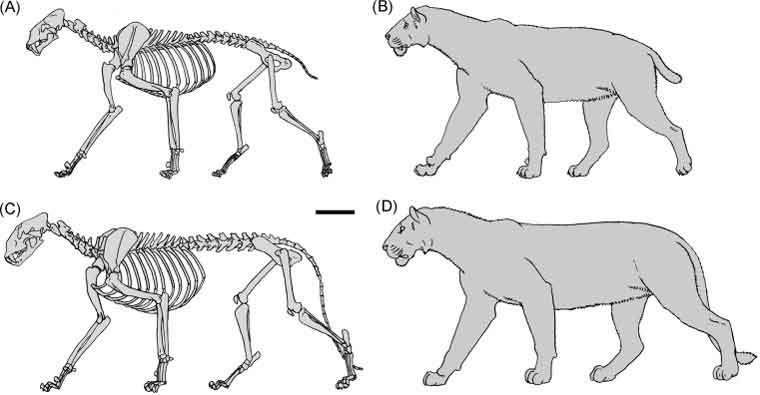

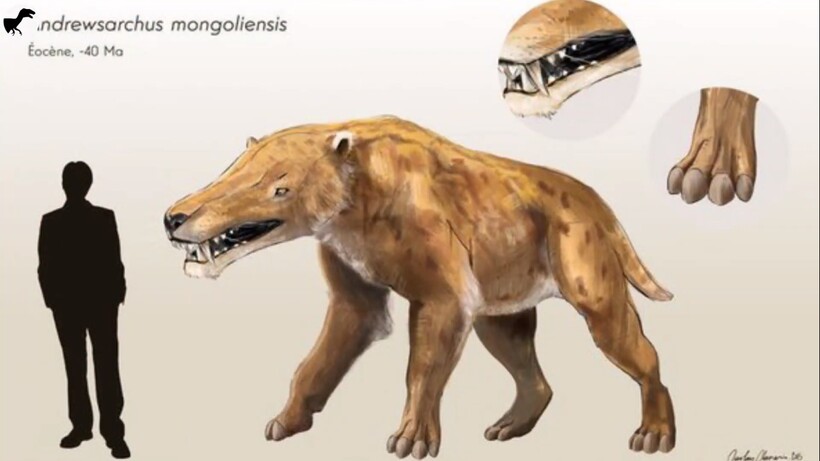

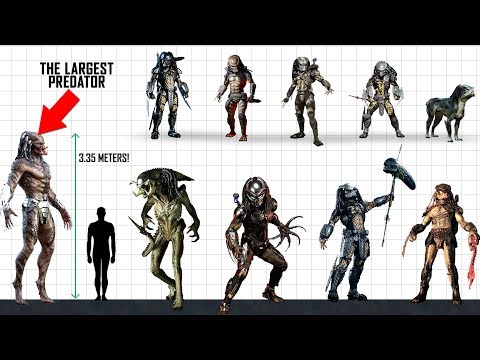

Хищник — это высшая форма свободно движущейся жизни. Это означает максимум свободы от других и свободы для себя самого, ответственность перед самим собою, одиночество, предельную нужду в самоутверждении — в борьбе, в победе, в уничтожении. Высокий ранг типу человека придает то, что он является хищником.

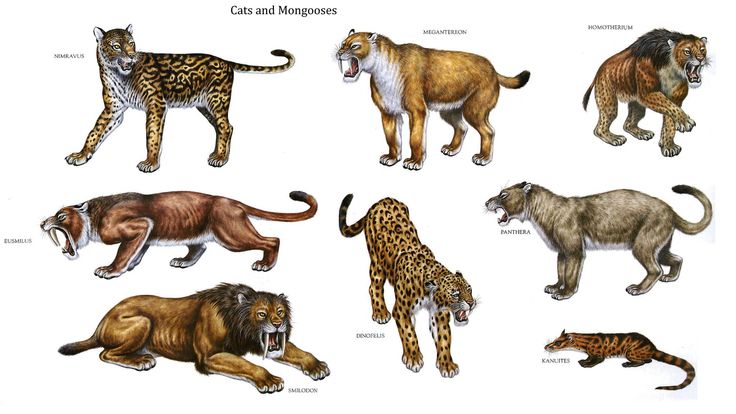

Травоядное по самой своей судьбе является добычей, оно пытается спастись от этого проклятия путем бегства без борьбы. Хищник делает другого добычей. Одна жизнь по глубочайшей сущности оборонительна, другая наступательна, тверда, жестока, разрушительна. Их различает уже тактика движений: с одной стороны, привычка прятаться, удирать, быстрота бегства, уловки, увертки; с другой стороны, прямолинейность атаки, прыжок льва, пикирование орла. Есть хитрость сильного и хитрость слабого. Умными в человеческом смысле, активно умными, являются только хищники. Травоядные в сравнении с ними тупы: не только «честная» голубка и слон, но даже благороднейшие копытные: бык, лошадь, олень, которые могут сражаться только в слепой ярости и при половом возбуждении, а в прочее время смирны и послушны даже ребёнку.

Есть хитрость сильного и хитрость слабого. Умными в человеческом смысле, активно умными, являются только хищники. Травоядные в сравнении с ними тупы: не только «честная» голубка и слон, но даже благороднейшие копытные: бык, лошадь, олень, которые могут сражаться только в слепой ярости и при половом возбуждении, а в прочее время смирны и послушны даже ребёнку.

Разница ещё виднее не по движениям, а по органам чувств. По тому, каковы чувства, различаются способы, коими дан «мир». Каждое существо живёт в природном окружении, замечает оно его или нет. Лишь с помощью таинственного и необъяснимого для человека отношения между животным и его окружением, посредством ощупывающего, упорядочивающего, понимающего чувства, из среды возникает мир всякого единичного существа. Высшие травоядные, помимо слуха, направляются чутьем, высшие хищники правят посредством глаза. Чутьё есть истинное чувство защиты. Нос чует приближение или удаление опасности и дает тем самым целесообразное направление для бегства.

Глаз хищника, напротив, задаёт цель. Уже потому, что пара глаз крупных хищников может, как и у человека, фиксироваться на одной точке в окружении, им удается зачаровывать добычу. Во враждебном взгляде для жертвы уже запечатлена её неизбежная судьба, прыжок следующего мгновения. Фиксированные вперед и параллельно направленные глаза означают появление мира в том смысле, как он дан человеку — как образ, как мир перед его взглядом — мир не только света и цвета, но прежде всего уходящей вдаль перспективы, пространства и происходящих в нём движений, а также покоящихся в определенных местах пространства предметов. Таким зрением обладают лишь благороднейшие хищники. Травоядные, например копытные, наделены расставленными глазами, дающими иное, неперспективное восприятие. Уже в этом заключается идея господства. Образ мира есть окружающий мир во власти взгляда. Глаз хищника определяет вещи согласно их положению и дальности. Ему ведом горизонт. Он соразмеряет объекты и условия атаки на этом поле битвы. Чутье и высматривание — косуля и ястреб — подобны рабу и господину. Бесконечное чувство власти заключено в этом дальнем, спокойном взгляде, то чувство свободы, которое проистекает из превосходства и покоится на большей силе, на уверенности в том, что он не станет ничьей добычей. Мир есть добыча — в конечном счёте из этого факта вырастает человеческая культура.

Чутье и высматривание — косуля и ястреб — подобны рабу и господину. Бесконечное чувство власти заключено в этом дальнем, спокойном взгляде, то чувство свободы, которое проистекает из превосходства и покоится на большей силе, на уверенности в том, что он не станет ничьей добычей. Мир есть добыча — в конечном счёте из этого факта вырастает человеческая культура.

Наконец, этот факт прирождённого превосходства простирается как вовне, в бесконечные дали света, так и вовнутрь, в душевную организацию сильных животных. Душа представляет собой нечто загадочное, мы испытываем это уже при произнесении этого слова. Её сущность недоступна никакой науке — та божественная искра в живом теле, которая должна господствовать или подчиняться в этом забытом богами мире. Ощущаемое нами, людьми, как душа в себе и в других, есть противоположный свету полюс, а свет человеческое мышление и чувство охотно принимают за мировую душу. Чем более одиноко существо, чем решительнее оно строит себе мир — против всего мира вокруг, — тем сильнее отчеканена его душа. Что противоположно душе льва? — Душа коровы. Травоядные замещают силу одинокой души большим числом, стадом, совместным чувством и массовым действием. Чем меньше нужда в других, тем больше мощь. Хищник находится во вражде со всеми, на своей территории он не терпит никого себе равного — в этом корень королевского понятия собственности. Собственность есть та область, на которую распространяется ничем не ограниченная власть; завоеванная, отстаиваемая от себе подобных, победно утверждаемая власть. Это не право на простое обладание, но на самовластное хозяйствование и распоряжение.

Что противоположно душе льва? — Душа коровы. Травоядные замещают силу одинокой души большим числом, стадом, совместным чувством и массовым действием. Чем меньше нужда в других, тем больше мощь. Хищник находится во вражде со всеми, на своей территории он не терпит никого себе равного — в этом корень королевского понятия собственности. Собственность есть та область, на которую распространяется ничем не ограниченная власть; завоеванная, отстаиваемая от себе подобных, победно утверждаемая власть. Это не право на простое обладание, но на самовластное хозяйствование и распоряжение.

Нужно понять, что имеется этика хищников и этика травоядных. Тут ничего не изменишь. Это внутренняя форма, смысл, тактика всей жизни. Это просто факт. Жизнь можно уничтожить, но породы её не изменить. Прирученный, помещенный в клетку хищник — примеры мы найдем в любом зоопарке — душевно искалечен, болен, уничтожен изнутри. Есть хищники, в неволе выбирающие смерть. С травоядными ничего не случается, когда они делаются домашними животными.

В этом различие судьбы травоядного и судьбы хищника. Первый может только угрожать, второму нужны жертвы. Тот покоряется, делается мелким и трусливым, этот возвышается мощью и победой, гордостью и ненавистью. Тот сносит других, этот сам по себе. Борьба внутренней природы против внешней, в которой Шопенгауэр и Дарвин находили только несчастье struggle for life, является высшим смыслом жизни; как думал Ницше: amor fati. Этому роду принадлежит человек. Он не является «добрым от природы» и тупым простаком, полуобезьяной с техническими задатками, как описывал его Геккель или малевал Габриэль Макс. На этой карикатуре все ещё лежит плебейская тень Руссо. Напротив, тактика его жизни относит человека к великолепным, отважным, хитрым и жестоким хищникам. Он живёт атакой, убийством, уничтожением. С тех пор как он существует, он хочет быть господином».

Освальд Шпенглер, Человек и техника, в Сб. : Логика культуры. Антология / Сост. С.Я. Левит, СПб, «Университетская книга», 2009 г., с. 485-487.

: Логика культуры. Антология / Сост. С.Я. Левит, СПб, «Университетская книга», 2009 г., с. 485-487.

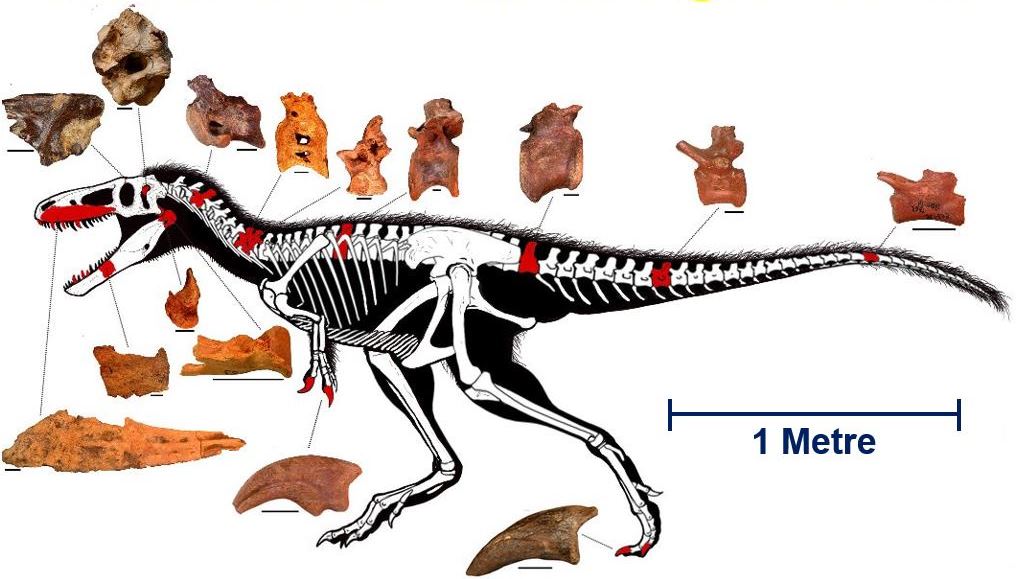

Хищники, гиганты, карлики: эволюция человека

Иллюстрации: pch.vector

Самый хищный из людей

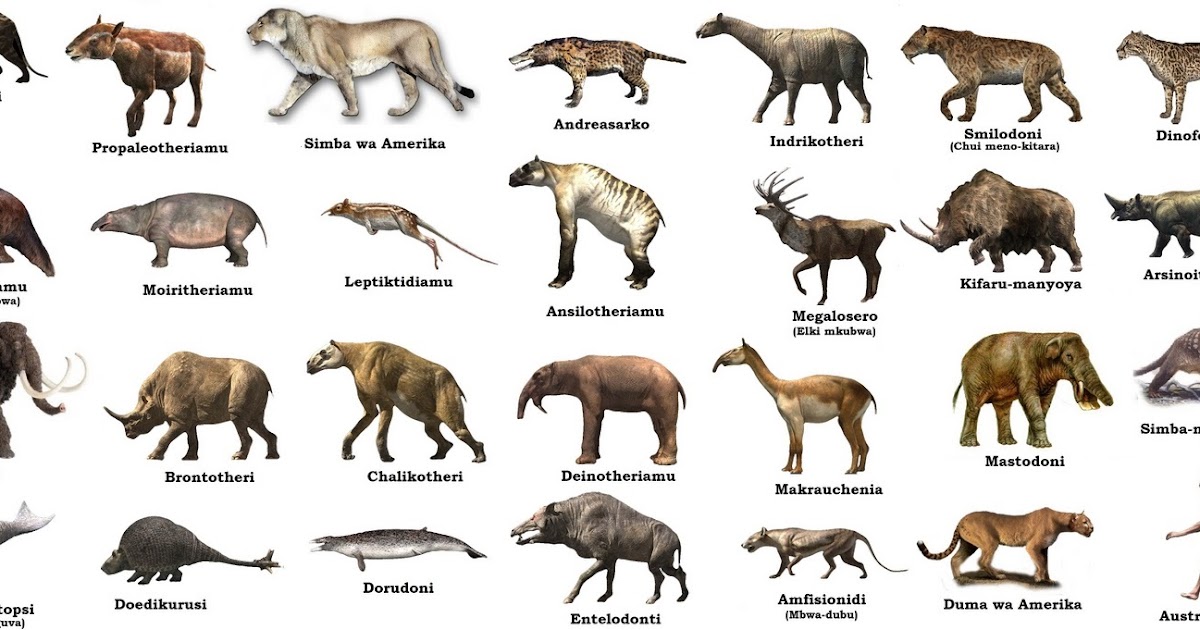

Время существования: 130 тыс.–28 тыс. лет назад

Это не сказочный злодей, а неандерталец. Именно он считается специализированным к почти исключительной плотоядности видом человека. Неандертальцы обожали мясную пищу и, вероятно, ели гораздо меньше растительности, чем наши непосредственные предки. Тем не менее, эти люди были похожи на нас, хотя если бы вы вдруг встретили одного из них на улице, причесанного и в костюме, то все равно обратили бы внимание на его «странную» внешность.

Наши «двоюродные братья» были более приземистыми и коренастыми, а черты их лица смотрелись существенно грубее (покатый лоб, большие надбровные дуги, огромный нос и скошенный подбородок). Грудная клетка – широкой бочкообразной формы. Антропологи полагают, что такие особенности

Грудная клетка – широкой бочкообразной формы. Антропологи полагают, что такие особенности

Реконструкция пожилого неандертальца. naked-science.ru

Счастливые (но короткие) люди-дикари

Время существования: 100 тыс.–50 тыс. лет назад

Открытие этого вида стало сенсацией. Его обнаружили в 2003 году в пещере Лянг Буа на индонезийском острове Флорес.

Homo floresiensis. vesti.ru

Получается, подобные существа могли изготавливать орудия труда и охотиться. Впрочем, в подобное поверили далеко не все ученые, и научное сообщество раскололось надвое: одни утверждали, что найденный индивид принадлежит человеку с какой-то патологией (например, микроцефалией), другие были уверены, что предками флорессцев были Homo erectus («Человек прямоходящий»), которые, попав на райский остров, где не жили крупные хищники (кроме варанов), зато было много фруктов, попросту деградировали и измельчали. Тем более что эволюция знает массу примеров островной карликовости.

Парантроп. Иллюстрация: В. Tetry alev.biz

Большие и добрые

Время существования: 2,5–1 млн лет назад

А вот эти существа пока еще не получили гордый статус Homo, Человек. Впрочем, были очень близки к нашему роду, ведь парантропы относятся к поздним австралопитекам. Но не к нашим непосредственным предкам – Australopithecus afarensis – а к их ответвлению, массивным австралопитекам. Массивным – от слова совсем. Челюсти их достигли самых больших размеров, когда-либо существовавших в нашей линии, – раза в полтора больше, чем у современного взрослого человека.

Парантропы достигали массы 70 кг. Не думайте, что это мало, ведь их современники – афарские австралопитеки – весили в среднем всего 30–40 кг.

Молодая женщина – денисовский человек. Художник построил изображения, опираясь на то, что ученые узнали из анализа ДНК, сохранившегося в костях этой дамы, жившей десятки тысяч лет назад/ Иллюстрация: Maayan Harel nature.com

Коренные алтайцы

Время существования: 250 тыс.–30 тыс. лет назад

И тибетцы, и, похоже, китайцы. Точнее, конечно, не основные предки этих народов, а лишь те, кто жил на этой территории до них – и оставил до 5 % собственных генов в ДНК ряда современных народов Восточной Азии. Речь о денисовцах – одном из самых загадочных «параллельных» человечеств.

Речь о денисовцах – одном из самых загадочных «параллельных» человечеств.

До 2010 года были найдены только молочный коренной зуб и фаланга пальца ребенка да два моляра взрослого человека. Правда, уже исходя из этих данных понятно, что денисовцы, вероятно, были довольно рослые и крепкие ребята, а когда из их останков извлекли ДНК – оказалось, что они имели смуглую кожу, темные глаза и волосы. Сегодня доказано, что денисовцы жили и на Тибете. Новые останки показали, что эти люди и в самом деле были довольно крупными. Лица их, скорее всего, гораздо шире, чем сапиенсов и неандертальцев, а челюсти – несколько длиннее.

А еще в Денисовой пещере нашли довольно изящные костяные иглы, но больше всего ученых поразил полированный браслет из зеленоватого камня. Браслет имеет отверстие под шнурок, причем сделанное скоростным каменным сверлом (что требовало статичных зажимов, что-то вроде сверлильного станка). В те времена – около 50 тыс. лет назад – наши непосредственные предки, сапиенсы, умели изготавливать лишь каменные рубила, топоры или наконечники стрел.

Поэтому ученым ничего не оставалось, как признать: денисовцы, вероятно, были умнее и способнее наших пращуров? А нам… просто повезло в эволюционной гонке. Ну, или таланты наших предков больше концентрировались на изготовлении оружия, нежели украшений.

Реконструкция облика Homo nalediedition.cnn.com

Самые таинственные

Время существования: 335–236 тыс. лет назад

Пальму первенства по этой части у денисовцев в 2013 году перехватили загадочные существа, найденные в ЮАР в пещере Ринг Стар. Их назвали Homo naledi. «Фишка» странного вида в том, что он каким-то невероятным образом соединял в себе черты… человекообразных обезьян и людей. Так, одна из костей среднего уха у наледи больше похожа на аналогичную у шимпанзе, горилл, а некоторые черты лица (например, надбровная дуга или так называемый затылочный пучок) – как у человека умелого или прямоходящего. То же самое касается размера мозга: объем его у наледи был в среднем как у шимпанзе или чуть больше.

То же самое касается размера мозга: объем его у наледи был в среднем как у шимпанзе или чуть больше.

Пальцы таинственных гоминилов были длинными, что указывает на древесный образ жизни, хотя вид явно был двуногим и прямоходящим. Но самое удивительное – датировка: как показал радиоуглеродный анализ, похожие на автралопитеков наледи жили всего 335–236 тыс. лет назад, то есть во времена куда более продвинутых людей гейдельбергских и даже денисовцев! Как они выживали на одном континенте с куда более головастыми предками современных людей? Почему вымерли? Жили ли где-то еще вне Южной Африки? Похоже, археологам предстоит ответить еще на очень много вопросов.

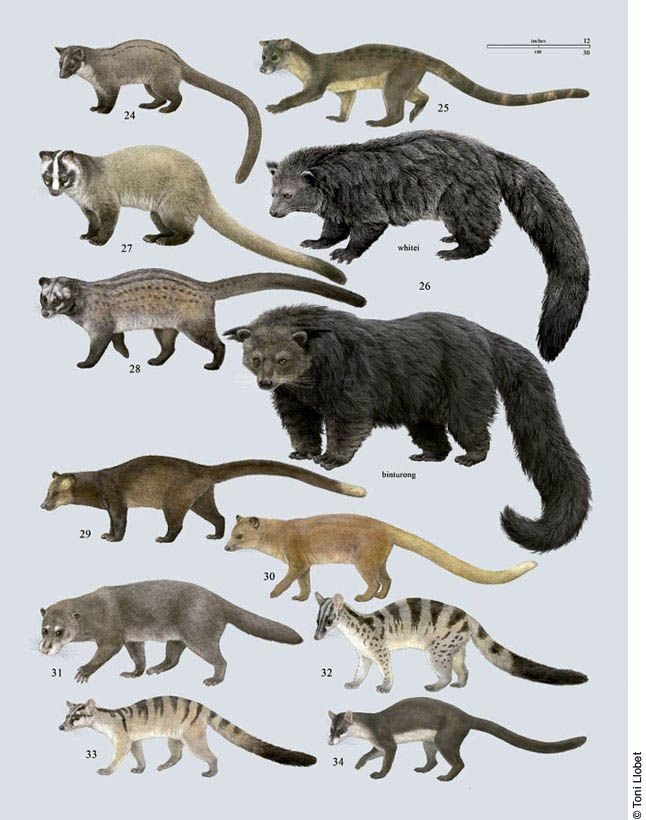

Травоядный хищник, или Как большие панды приспособились к бамбуку

Хищники есть хищники: они едят мясо, у них острые зубы и когти, они подстерегают добычу в засаде или подолгу преследуют её. Травоядные, наоборот, спокойно щиплют траву или жуют листья вместе с древесными ветками, хотя и им часто приходится побегать, чтобы спастись от хищника. Но есть одно исключение: травоядный хищник большая панда. Она питается почти исключительно бамбуком. При случае, конечно, съест и яйцо, и мелкое животное, и даже падаль, но это всё дополнение к основной бамбуковой диете. В то же время панда похожа на медведя, и не только внешне. Даже состав молока у неё такой же, как у обычных плотоядных зверей.

Но есть одно исключение: травоядный хищник большая панда. Она питается почти исключительно бамбуком. При случае, конечно, съест и яйцо, и мелкое животное, и даже падаль, но это всё дополнение к основной бамбуковой диете. В то же время панда похожа на медведя, и не только внешне. Даже состав молока у неё такой же, как у обычных плотоядных зверей.

Панды ловко управляются с бамбуком благодаря особому устройству передних лап. Кроме пяти обычных пальцев, направленных вперёд, у них есть «шестой палец» — это видоизменённая и увеличившаяся сесамовидная кость запястья. Шестой палец не даёт тонким и гладким побегам бамбука выскальзывать из пандовых лап. Фото: Chi King/Wikimedia Commons/CC BY 2.0.

Вкусовые предпочтения малой, или красной, панды совпадают с выбором большой панды — она питается в основном бамбуком.

‹

›

Открыть в полном размере

Около половины энергии панды получают из белков, пусть и растительного происхождения. Будь они истинно травоядными, белки занимали бы в их энергетическом балансе более скромное место. И кишечник у панд короткий, как у настоящего хищника. В общем, зоологи с полным на то основанием относят больших панд к семейству Медвежьих. Хотя какое-то время они колебались: кому панды больше родственники — медведям или енотам.

И кишечник у панд короткий, как у настоящего хищника. В общем, зоологи с полным на то основанием относят больших панд к семейству Медвежьих. Хотя какое-то время они колебались: кому панды больше родственники — медведям или енотам.

В чём тут проблема и почему мы вдруг упомянули про короткий кишечник панды? Дело в том, что растительную пищу — не плоды, не клубни, а именно зелёные части растения — переваривать непросто. Для этого нужны специальные ферменты и специальная микрофлора — бактерии, живущие в кишечнике и помогающие переваривать пищу. И даже если они есть, переваривание растительной пищи занимает довольно много времени.

Если посмотреть на пищеварительную систему коз, коров, антилоп и других жвачных, мы увидим сложно устроенный желудок с тремя-четырьмя отделами, в котором живут бактерии, расщепляющие целлюлозу. У нежвачных травоядных, таких, как лошади, пищеварительный тракт устроен проще. Но и у них он достаточно велик и содержит соответствующую микрофлору. Наконец, если мы обратимся к ленивцам, которые тоже питаются древесными листьями, то найдём у них большой многокамерный желудок, который даже с помощью «растительной» микрофлоры переваривает пищу очень и очень медленно — на то, чтобы справиться с одной порцией листьев, у ленивцев уходит месяц и более.

А что панды? Пищеварительная система устроена у них совсем не «по-травоядному», но кое-какие уловки для бамбуковой диеты есть. Во-первых, они всё-таки смогли завести в желудке и кишечнике бактерий, способных расщеплять целлюлозу, хотя в целом их микрофлора очень сильно уступает в этом смысле настоящим травоядным. Во-вторых, панды очень хорошо жуют. У них увеличились коренные зубы, чтобы лучше перетирать бамбук, и усилились жевательные мышцы. Собственно, милая кругломордость панд и есть результат усиления этих мышц, которые стали чрезвычайно велики и потребовали дополнительной опоры на черепе. В-третьих, панды из всех растений бамбука стараются выбрать наиболее питательные. В первую очередь они охотятся за молодыми побегами, которые богаты азотом и фосфором. Правда, в молодом бамбуке содержится не слишком много кальция, так что потом пандам всё равно приходится переходить на зрелые растения.

С этим связаны некоторые особенности размножения: брачный сезон у панд наступает весной, когда они едят молодой бамбук, но появившийся у самки эмбрион после короткого периода развития погружается в недолгую спячку. Для дальнейшего роста ему нужен кальций, а растения с достаточным содержанием кальция панды начинают есть только летом, поэтому и возникает пауза в развитии. Беременность у больших панд длится всего 2—3 месяца, тогда как у других медведей она продолжается около полугода. И детёныш весит в 3—4 раза меньше, чем новорождённые медвежата других видов, что опять же можно приписать их особому рациону.

Для дальнейшего роста ему нужен кальций, а растения с достаточным содержанием кальция панды начинают есть только летом, поэтому и возникает пауза в развитии. Беременность у больших панд длится всего 2—3 месяца, тогда как у других медведей она продолжается около полугода. И детёныш весит в 3—4 раза меньше, чем новорождённые медвежата других видов, что опять же можно приписать их особому рациону.

Наконец, эти животные очень много едят: в среднем взрослая панда съедает за день 9—14 кг бамбука! Пища пролетает через их кишечник довольно быстро, и им остаётся только есть как можно чаще, чтобы получить нужное количество питательных веществ. Но и при этом пандам приходится экономить силы: они не слишком стремятся к любым социальным контактам, как со знаком «плюс», так и со знаком «минус», а бродить предпочитают по более или менее ровным территориям, где не нужно много карабкаться и преодолевать препят-ствия. В зоопарках можно увидеть довольно активных играющих и резвящихся панд, но не стоит забывать, что в неволе им не нужно тратить время и силы на то, чтобы найти подходящую еду.

В общем, стоит признать, что панды приспособились к бамбуковой диете не очень хорошо. В эволюционном смысле они сидят на двух стульях: значительную часть энергии берут из белков, но в качестве источника белков выбрали растения; пытаются извлечь дополнительную энергию из растительных волокон, однако для этого их пищеварительная система пока не слишком приспособлена.

Род больших панд возник около 7 млн лет назад, и какое-то время они были всеядными; возраст же современной большой панды — 2—2,4 млн лет. Вероятно, там, где обитали их древние предки, прежней пищи стало не хватать, а бамбука было много. В результате на свет явился вот такой удивительный казус — травоядный хищник. Если большой панде повезёт и она не вымрет, то в будущем силы эволюции, возможно, превратят её в настоящего травоядного зверя.

***

Кроме большой панды, на свете есть ещё и малая, или, как её называют в англоязычных странах, красная панда. Она намного меньше большой панды и выглядит как нечто среднее между лисой и енотом. Обе панды друг другу не родственники: большая панда, как уже было сказано, это медведь, а малая панда — это малая панда, для неё зоологам пришлось создать отдельное семейство. И хотя малая панда относится по всем признакам к хищникам, эволюция сыграла с ней ту же шутку, что и с большой: малая панда питается преимущественно бамбуком, хотя относительно большой панды её диета, по-видимому, всё же разнообразнее за счёт других растений и мелких животных. Кстати, растительную пищу она переваривает эффективнее, чем большая — может, именно поэтому малая панда ведёт более активный образ жизни, весьма ловко лазая по деревьям.

Обе панды друг другу не родственники: большая панда, как уже было сказано, это медведь, а малая панда — это малая панда, для неё зоологам пришлось создать отдельное семейство. И хотя малая панда относится по всем признакам к хищникам, эволюция сыграла с ней ту же шутку, что и с большой: малая панда питается преимущественно бамбуком, хотя относительно большой панды её диета, по-видимому, всё же разнообразнее за счёт других растений и мелких животных. Кстати, растительную пищу она переваривает эффективнее, чем большая — может, именно поэтому малая панда ведёт более активный образ жизни, весьма ловко лазая по деревьям.

Хищники и жертвы: новая экология конкуренции

СтратегияСтатья, опубликованная в журнале «Гарвард Бизнес Ревью Россия» Джеймс Мур Фото: Avel Chuklanov / Unsplash

В честь 100-летия Harvard Business Review мы публикуем не выходившие ранее классические статьи HBR и открываем доступ к самым популярным материалам сайта. Одна из версий этой статьи была опубликована в номере журнала за май — июнь 1993 года.

Одна из версий этой статьи была опубликована в номере журнала за май — июнь 1993 года.

Успешен тот бизнес, который быстро и эффективно эволюционирует. При этом инновационная компания не может развиваться в вакууме. Она должна привлекать самые разные ресурсы: капитал, партнеров, поставщиков и потребителей, создавая сообщества согласованно действующих предприятий.

О таких сообществах уже много написано в рубриках «стратегические союзы», «виртуальные организации» и проч. Но подобные схемы недостаточно системны и поэтому плохо помогают менеджерам, стремящимся понять подспудную стратегическую логику перемен. В еще меньшей степени эти теории помогают руководителям оценить сложные управленческие задачи, возникающие при взращивании комплексных бизнес-сообществ, которые выводят инновации на рынок.

Как может компания, с нуля создавшая новое бизнес-сообщество (как IBM — рынок персональных компьютеров), потерять контроль над бизнесом и свою прибыльность? Существует ли выверенная стратегия сохранения лидерского авторитета в таких сообществах, пригодная для быстро меняющихся условий? И что делать компаниям, чтобы создать стратегию лидерства, которая будет адаптироваться к постоянным колебаниям рыночных условий, вызванным инновациями и другими изменениями? На эти вопросы пока нет ответов, потому что большинство руководителей все еще действуют по старинке: компании вступают в борьбу друг с другом, чтобы отвоевывать рыночные доли.

В сущности, руководителям необходимо вырабатывать новые идеи и инструменты для построения стратегий и принятия трудных решений в отношении инноваций, альянсов с другими компаниями, сохранения лидерских позиций и авторитета в глазах потребителей и поставщиков. Отправной точкой для этого может послужить идея коэволюции в природных и социальных системах, сформулированная антропологом Грегори Бейтсоном. В книге «Разум и природа» Бейтсон описывает коэволюцию как процесс, в ходе которого взаимозависимые виды эволюционируют в рамках бесконечного цикла взаимодействий таким образом, что «изменения в виде А создают условия для естественного отбора изменений в виде Б», и наоборот. Вспомните, например, хищников и их добычу или цветковые растения и насекомых-опылителей.

Другое знаковое открытие сделал биолог Стивен Джей Гулд, заметивший, что некоторые экосистемы разрушаются при слишком радикальном изменении природно-климатических условий. Тогда доминирующие комбинации видов могут потерять лидерство. Затем формируются новые экосистемы, причем в их центре часто оказываются растения и животные, которые раньше были второстепенными. Современные компании, имеющие дело с инновациями и связанными с ними амбициозными задачами, могут провести четкие и многозначительные параллели с этими явлениями.

Тогда доминирующие комбинации видов могут потерять лидерство. Затем формируются новые экосистемы, причем в их центре часто оказываются растения и животные, которые раньше были второстепенными. Современные компании, имеющие дело с инновациями и связанными с ними амбициозными задачами, могут провести четкие и многозначительные параллели с этими явлениями.

Ради расширения системного подхода к стратегии я предлагаю рассматривать компанию не как часть одной отрасли, а как часть бизнес-экосистемы, охватывающей множество отраслей. В бизнес-экосистеме компании коэволюционируют, объединившись вокруг очередной инновации. Они сотрудничают и конкурируют, чтобы поддерживать новые продукты, удовлетворять потребности клиентов — и в итоге брать на вооружение плоды следующего витка инноваций.

Например, Apple Computer — лидер экосистемы, включающей в себя как минимум четыре основные отрасли: персональные компьютеры, потребительская электроника, информационные технологии и связь. В составе этого сообщества — обширная сеть поставщиков, в которую входят Motorola и Sony, а также множество клиентов в разных сегментах рынка.

Apple, IBM, Ford, Wal-Mart и Merck были или остаются лидерами бизнес-экосистем. Эта роль может переходить от компании к компании, но всегда остается ценной для остальных игроков, потому что позволяет всем членам экосистемы инвестировать в совместное будущее, от которого они ожидают общей выгоды.

Тем не менее в любом более обширном бизнес-сообществе несколько экосистем могут бороться за выживание и доминирование, как, например, экосистемы IBM и Apple в сегменте персональных компьютеров или Wal-Mart и Kmart в розничной торговле. На самом деле именно конкуренция между бизнес-экосистемами (а не отдельными компаниями) — главный двигатель сегодняшней промышленной трансформации. Руководителям было бы накладно игнорировать рождение новых экосистем или конкуренцию среди существующих.

Чтобы правильно выбирать, в какую новую технологию инвестировать, успешно привлекать поставщиков для расширения растущего бизнеса, сохранять лидерство за счет развития самых ценных компонентов своего продукта, а также внедрять инновации и не отставать от рынка, управленцам нужно понимать, из каких этапов состоит жизненный цикл любой бизнес-экосистемы, а также, что еще важнее, как управлять ходом этих перемен.

Бизнес-экосистема, как и ее биологический аналог, постепенно превращается из случайного набора элементов в более структурированное сообщество. Представьте, например, луга в прериях, порастающие хвойными деревьями, а затем превращающиеся в более сложный лес с преобладанием лиственных пород. Бизнес-экосистемы возникают вокруг инноваций и связанных с ними капиталовложений, потребительского интереса и человеческих ресурсов точно так же, как успешные виды материализуются из ресурсов природных — солнечного света, воды и плодородной почвы.

Каждая бизнес-экосистема проходит четыре этапа: рождение, расширение, лидерство и самообновление — или в отсутствие самообновления смерть. На самом деле эти стадии эволюции могут быть размытыми, и управленческие задачи, характерные для одного этапа, часто возникают на другом. Тем не менее я наблюдал, как со временем через эти этапы прошло множество компаний из самых разных отраслей, таких как розничная торговля, развлечения и фармацевтика. Неизбежным для каждого бизнеса оказался процесс коэволюции — сложное взаимодействие бизнес-стратегий, основанных на конкуренции и сотрудничестве (см. врезку «Этапы эволюции бизнес-экосистемы»).

врезку «Этапы эволюции бизнес-экосистемы»).

На Этапе 1 жизненного цикла бизнес-экосистемы в фокусе внимания предпринимателей волнует вопрос: «Чего хочет потребитель?» Они сосредоточены на том, чтобы предоставлять покупателям и клиентам действительно ценные товары или услуги в наилучшей возможной форме. На этапе зарождения нового рынка побеждают зачастую компании, лучше всех конкурентов понимающие, как довести до максимума потребительскую ценность продукта и вывести его на рынок самым удобным для потребителей способом. Кроме того, на этой стадии часто бывает выгодно сотрудничество. В частности, деловые партнеры помогают лидеру бизнес-экосистемы собрать как можно больше компонентов потребительской ценности. А если привлечь в свою экосистему важные компании в качестве фирм-последователей, они, вероятно, не будут помогать другим зарождающимся экосистемам.

Взлет персонального компьютера — яркий пример развития бизнеса как экосистемы. В начале 1970-х появился микропроцессор — новая технология с потенциально широким спектром возможных применений, способная радикально уменьшить затраты на вычисления. И все же эта инновация несколько лет ждала своего часа. К 1975 году появилось несколько компьютеров, которые заинтересовали энтузиастов на небольшом рынке, но не годились для среднестатистического потребителя, — например, Altair и IMSAI.

И все же эта инновация несколько лет ждала своего часа. К 1975 году появилось несколько компьютеров, которые заинтересовали энтузиастов на небольшом рынке, но не годились для среднестатистического потребителя, — например, Altair и IMSAI.

В конце 1970-х Tandy Corporation, Apple и другие фирмы представили ранние версии прообразов персонального компьютера. Базовой инновацией для всех этих продуктов стал микропроцессор, однако быстро стало понятно, что его нужно вывести на рынок в составе комплексного ценностного предложения, дополнив другими товарами и услугами — от запчастей и программного обеспечения до товародвижения и технической поддержки пользователей.

У Apple и Tandy были разные стратегии создания полнокровной и разнообразной экосистемы. Apple действовала совместно с деловыми партнерами и призывала к просветительству во имя коэволюции. Компания жестко контролировала архитектуру своего компьютера и программные компоненты его операционной системы, однако поощряла независимых разработчиков писать под ее продукт программы. Она также сотрудничала с независимыми журналами, компьютерными магазинами и учебными заведениями и даже оснастила несколько школьных округов машинами Apple II.

Она также сотрудничала с независимыми журналами, компьютерными магазинами и учебными заведениями и даже оснастила несколько школьных округов машинами Apple II.

Tandy, с другой стороны, предпочла более жесткую вертикальную интеграцию. Она пыталась выкупать создаваемое для ее компьютеров программное обеспечение (от операционных систем и языков программирования до текстовых редакторов и подобных им программ) и сохранять исключительное право на его использование. Она контролировала не только продажи, обслуживание, техподдержку и обучение, но и развитие рынка — продавала свою продукцию исключительно в собственной сети магазинов Radio Shack. При этом Tandy прохладно относилась к независимым журналам, посвященным ее компьютеру TRS-80. В итоге более простая и жестче контролируемая экосистема Tandy не вызвала такого же ажиотажа, как Apple, не создала таких же возможностей, не добилась такой же внутренней конкуренции, не привлекла так же больших финансовых и кадровых ресурсов (поскольку избегала участия других компаний в ее бизнесе).

Этот подход быстро принес Tandy первенство. В 1979 году она получила выручку $95 млн, а Apple — $47,9 млн. Но из-за жесткого контроля над своей экосистемой Tandy в конце концов стала расти медленнее, причем именно на том этапе, когда захват рыночной доли и создание обширной базы пользователей были критически важны для успеха. К 1982 году выручка Apple ($583,1 млн) заметно превосходила показатели Tandy, заработавшей $466,4 млн.

Между тем на заре становления персональных компьютеров появилась и третья бизнес-экосистема. Она никогда не была сопоставима с Apple или Tandy по размеру, зато помогла вступить в борьбу IBM. В центре нее были две компании по разработке программного обеспечения — Digital Research и Micropro. В 1977 году Digital Research сделала свою программную операционную систему CP/M доступной для установки на любое оборудование. Это новшество позволило практически любому мелкому производителю закупать все нужные компоненты и выпускать работоспособные персональные компьютеры. Тут же на рынок вышло множество небольших компаний, которые использовали микропроцессор Zilog, применявшийся в ранних моделях компьютеров Tandy.

Тут же на рынок вышло множество небольших компаний, которые использовали микропроцессор Zilog, применявшийся в ранних моделях компьютеров Tandy.

В 1979 году Micropro выпустила текстовый редактор Wordstar для ПК на CP/M. Это была первая по-настоящему мощная программа для создания и обработки документов, которая тут же покорила важную группу потенциальных покупателей ПК — писателей, журналистов и редакторов. Спрос на компьютеры на CP/M резко вырос, в результате чего мелкие компании вроде Morrow и Kaypro подросли, а то и разбогатели.

Автомобили: старомодная хроника

Экологический подход можно использовать для анализа эволюции любого крупного бизнеса. Однако взглянув на историю эволюции автомобильных компаний, мы увидим, что хронологически она сильно отличается от развития почти любой из сегодняшних новых отраслей. Исторически сложилось, что каждый этап эволюции многих устоявшихся экосистем вроде тех, которые сформировались вокруг Ford или GM, занимал десятки лет. Но сегодня бизнес может пройти весь жизненный цикл от рождения до смерти всего за несколько лет. Раньше все внимание менеджеров было сосредоточено на задачах текущей стадии развития, они не задумывались о переходе на следующий этап, но теперь это стало неотъемлемой частью их работы.

Но сегодня бизнес может пройти весь жизненный цикл от рождения до смерти всего за несколько лет. Раньше все внимание менеджеров было сосредоточено на задачах текущей стадии развития, они не задумывались о переходе на следующий этап, но теперь это стало неотъемлемой частью их работы.

Эволюция упомянутых выше крупнейших автомобильных экосистем США заняла примерно три четверти века. Это немало, по сравнению со взлетом и падением высокотехнологичных бизнесов — например, производителей ПК. Однако руководители старинных автогигантов прекрасно понимали, что нужно строить сообщество, включающее в себя поставщиков и потребителей.

Рождение самоходного экипажа. Конец XIX века был эпохой экспериментов. Первопроходцы автопрома старались освоить потенциал личного моторизированного транспорта. На рубеже веков Рэнсом Олдс и еще некоторые предприниматели создали жизнеспособные автомобильные бизнес-экосистемы. Их машины нормально работали, пользовались спросом у малочисленных, но преданных потребителей и приносили прибыль своим производителям.

Битвы за расширение. За следующие 20 лет автомобильный бизнес погрузился в глубины второго этапа экологической конкуренции. В 1904 году Уильям Дюрант начал строить компанию, со временем переросшую в General Motors. Генри Форд основал Ford Motor Company, а в 1908 году представил миру Ford Model T. Данная модель изготавливалась и продавалась массово. После этого начались легендарные баталии между Ford и GM, в ходе которых шла борьба не только за рыночную долю, но и за потребителей и судьбу отрасли.

Форд избрал подход, основанный на вертикальной интеграции, тщательной организации производственного процесса, простоте продукции. У экосистемы Форда было качество, которое теперь называется «масштабируемость». К 1914 году его компания выпустила 267 тыс. автомобилей и получила контроль над 48% рынка.

Дюрант выбрал для GM стратегию, опирающуюся на приобретение других компаний, маркетинговую мощь, расширение сообщества потребителей, разнообразие продукции. Экосистема Дюранта наращивала рыночную долю, поглощая и интегрируя рынки и производственные мощности множества менее крупных компаний. Однако к 1920 году General Motors едва не развалилась из-за того, что управленческие системы Дюранта не справлялись с такой сложной совокупностью хозяйственных единиц.

Однако к 1920 году General Motors едва не развалилась из-за того, что управленческие системы Дюранта не справлялись с такой сложной совокупностью хозяйственных единиц.

Примерно с 1910 по 1930 год произошло существенное расширение рынка, которое возглавляли лидеры отрасли, в процессе менявшие конфигурацию своих экосистем. Самыми примечательными были преобразования в General Motors, инициированные в 1920 году Альфредом Слоуном. Тогда же был уволен Дюрант. Предложенная Слоуном схема была целенаправленно приспособлена к управлению сложной бизнес-экосистемой. Всю многопрофильную компанию разделили на продуктовые линейки, которые, в свою очередь, удалось упорядочить, подобно массовым линейкам Ford. Слоун также централизовал контроль за финансированием децентрализованных продуктовых линеек, и GM стала прототипом современной компании с разветвленной структурой.

Лидерство в сообществе. К 1930-м годам борьба за лидерство в сообществе и переговорный потенциал велась вокруг главного ресурса автопрома — кадров. В конце 1920-х на автозаводах Детройта работало около 500 тыс. человек. Условия труда были опасными. Один завод по производству кузовов прозвали «бойней». Но к середине 1930-х сформировался «Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности». В 1937 году он добился знаковой победы: GM признала его официальным представителем своих сотрудников.

В конце 1920-х на автозаводах Детройта работало около 500 тыс. человек. Условия труда были опасными. Один завод по производству кузовов прозвали «бойней». Но к середине 1930-х сформировался «Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности». В 1937 году он добился знаковой победы: GM признала его официальным представителем своих сотрудников.

Со временем профсоюз укрепил переговорные позиции рабочих и стал задействовать этот потенциал, чтобы вынудить компании делиться трофеями. Противостояние между сотрудниками и работодателями продолжалось несколько десятков лет. Американское правительство с переменным успехом посредничало между ними. Борьба внутри экосистемы была защитой для рабочих, однако влекла за собой большие издержки — негибкость правил работы и поляризацию отношений между сотрудниками и руководством. Эти нежелательные явления дорого обошлись американскому автопрому на следующем этапе развития соответствующих экосистем.

Угроза устаревания. Борьба между сотрудниками и руководством длилась до 1970-х годов, но затем противников сблизил гораздо более глубокий кризис: устаревание управленческого подхода, бизнес-практик и систем производства. С 1920-х все это практически не совершенствовалось. Разумеется, на грани краха американский автопром оказался из-за превосходства японского. Например, экосистема компании Toyota уже тогда обеспечивала невероятно высокий уровень разнообразия продукции, качества и эффективности. Эта новая мощная бизнес-экосистема была основана на сочетании клиентоориентированного проектирования, параллельной инженерии, гибкого производственного процесса, квалифицированных кадров, сетей поставщиков. Все эти компоненты действовали слаженно за счет статистически выверенных управленческих практик.

Борьба между сотрудниками и руководством длилась до 1970-х годов, но затем противников сблизил гораздо более глубокий кризис: устаревание управленческого подхода, бизнес-практик и систем производства. С 1920-х все это практически не совершенствовалось. Разумеется, на грани краха американский автопром оказался из-за превосходства японского. Например, экосистема компании Toyota уже тогда обеспечивала невероятно высокий уровень разнообразия продукции, качества и эффективности. Эта новая мощная бизнес-экосистема была основана на сочетании клиентоориентированного проектирования, параллельной инженерии, гибкого производственного процесса, квалифицированных кадров, сетей поставщиков. Все эти компоненты действовали слаженно за счет статистически выверенных управленческих практик.

Поэтому автопром в традиционном понимании оказался втянут в полномасштабную экологическую войну. Ему пришлось защищаться от новой волны бизнес-экосистем. Самообновление далось ему трудно, и к концу 1970-х такие компании, как Ford и Chrysler, оказались на грани краха. В конце концов превосходство японских подходов вынудило мировой автобизнес стать таким, каким мы его знаем сейчас.

В конце концов превосходство японских подходов вынудило мировой автобизнес стать таким, каким мы его знаем сейчас.

советуем прочитать

Наши сильные качества могут сделать нас слабыми

Тони Шварц

Почему Apple Pay не смогла повторить успех Alipay

Би-Лянь Цюа, Иэн Гросс, Кристофер Перес

Как достичь эффекта снежного кома с помощью больших данных

Андрей Хагиу, Джулиан Райт

Сила экосистемы

Майкл Якобидес

Об авторе

Джеймс Мур (James F. Moore) — писатель и консультант по эволюции бизнес-экосистем, работал с самыми разными клиентами, от легендарного создателя Muppet Show Джима Хенсона до африканской стратегической инициативы Белого дома (US AID). Его знаковую статью «Хищники и жертвы: новая экология конкуренции», опубликованную в Harvard Business Review, часто цитируют как основополагающий источник по этой теме.

Войдите на сайт, чтобы читать полную версию статьи

Эволюция сходства с хищниками у паразитов птичьего выводка

Введение

Хищничество — мощная сила естественного отбора. Как следствие, широко распространены системы обнаружения, распознавания хищников и реагирования на них (Lima and Dill, 1990; Ruxton et al., 2018; Leavell and Bernal, 2019). В пустыне Калахари вы можете наблюдать, как вилкохвостый дронго агрессивно пикирует на желтовато-коричневого орла ( Dicrurus adsimilis и Aquila rapax соответственно). Приблизительно в шестьдесят раз легче, почему дронго рискует беспокоить этого гигантского хищника? Как правило, приближение к крупным хищникам можно объяснить вознаграждением, которое разделяет сообщество жертв 9.0005 через защит от толпы (Shields, 1984; Caro, 2005). Напротив, грызуны, которые активно приближаются к сигналам хищных кошек, не получают никакой пользы ни для себя, ни для своих сородичей. Это фатальное влечение происходит при инфекции Toxoplasma gondii , которая изменяет отвращение к хищникам у промежуточных крыс-хозяев. Манипулятивные эндопаразиты выигрывают от повышенной передачи в желудок кошки (окончательный хозяин; Berdoy et al., 2000). Действительно, мошенники регулярно извлекают выгоду из неоднозначности стимулов в мире «хищник-жертва», используя мимикрию и неверное направление для введения в заблуждение (Ruxton et al., 2018; Leavell and Bernal, 2019).). Среди мошенников особенно печально известны выводковые паразиты, и здесь я рассматриваю роль сходства с хищником в содействии выводковому паразитизму.

Это фатальное влечение происходит при инфекции Toxoplasma gondii , которая изменяет отвращение к хищникам у промежуточных крыс-хозяев. Манипулятивные эндопаразиты выигрывают от повышенной передачи в желудок кошки (окончательный хозяин; Berdoy et al., 2000). Действительно, мошенники регулярно извлекают выгоду из неоднозначности стимулов в мире «хищник-жертва», используя мимикрию и неверное направление для введения в заблуждение (Ruxton et al., 2018; Leavell and Bernal, 2019).). Среди мошенников особенно печально известны выводковые паразиты, и здесь я рассматриваю роль сходства с хищником в содействии выводковому паразитизму.

Хозяева паразитов-выводков страдают от снижения репродуктивного успеха из-за двух основных причин: преждевременная смерть их детенышей и неправильно направленные родительские усилия (Rothstein, 1990; Kilner, 2005; Kilner and Langmore, 2011; Mark and Rubenstein, 2013) . Чтобы избежать этих затрат, хозяева выработали приспособления для защиты от паразитизма расплода. В ответ контрадаптации (чтобы избежать обнаружения хозяина и повысить успех паразитизма) являются соответствующими адаптациями в антагонистической коэволюции между хозяином и паразитом, которые объясняют эволюцию, например, экстремальной мимикрии яиц (Spottiswoode and Stevens, 2010). Действительно, мимикрия яиц уже давно служит хрестоматийными примерами коэволюции хозяина и паразита (Rothstein, 19).90; Дэвис, 2000; Фини и др., 2014). Напротив, характеристики на взрослой стадии могут формироваться экологией за пределами гнезда хозяина. В некоторых случаях характеристики взрослых особей, по-видимому, извлекают выгоду из худшей, чем паразитизм выводка, участи родителя-хозяина: стать жертвой хищного ястреба (Lima and Dill, 1990; Davies, 2000).

В ответ контрадаптации (чтобы избежать обнаружения хозяина и повысить успех паразитизма) являются соответствующими адаптациями в антагонистической коэволюции между хозяином и паразитом, которые объясняют эволюцию, например, экстремальной мимикрии яиц (Spottiswoode and Stevens, 2010). Действительно, мимикрия яиц уже давно служит хрестоматийными примерами коэволюции хозяина и паразита (Rothstein, 19).90; Дэвис, 2000; Фини и др., 2014). Напротив, характеристики на взрослой стадии могут формироваться экологией за пределами гнезда хозяина. В некоторых случаях характеристики взрослых особей, по-видимому, извлекают выгоду из худшей, чем паразитизм выводка, участи родителя-хозяина: стать жертвой хищного ястреба (Lima and Dill, 1990; Davies, 2000).

Подходит ли ястребиное сходство для кукушек?

Некоторые взрослые кукушки-паразиты (Cuculinae) имеют общие характеристики с хищными птицами; наблюдение, которое долгое время приводило в восторг естествоиспытателей (Wallace, 1889).; Шанс, 1940). Фенотипическое перекрывание могло возникнуть в результате конвергентной эволюции или через антагонистическую коэволюцию с хозяевами (Payne, 1967; Craib, 1994). Сравнительный анализ кукушек показывает, что виды, паразитирующие на выводке, больше напоминают хищных птиц, чем виды, проявляющие родительскую заботу (Payne, 1967; Krüger et al., 2007). Более того, характеристики хищников, по-видимому, развились у кукушек после того, как возник паразитизм расплода (Krüger et al., 2007), что позволяет предположить, что сходство с хищниками носит адаптивный характер. Важно отметить, что сходство с хищником может влиять на поведение хозяина тремя способами. Во-первых, провоцируя реакцию побега, что расширяет возможности доступа к гнезду для откладывания яиц (Welbergen, Davies, 2008, 2011; York, Davies, 2017). Во-вторых, удерживая хозяев от моббинга, что могло бы обеспечить более широкий доступ к гнездам или избежать издержек, связанных с моббингом (Welbergen and Davies, 2008, 2011; York and Davies, 2017).

Фенотипическое перекрывание могло возникнуть в результате конвергентной эволюции или через антагонистическую коэволюцию с хозяевами (Payne, 1967; Craib, 1994). Сравнительный анализ кукушек показывает, что виды, паразитирующие на выводке, больше напоминают хищных птиц, чем виды, проявляющие родительскую заботу (Payne, 1967; Krüger et al., 2007). Более того, характеристики хищников, по-видимому, развились у кукушек после того, как возник паразитизм расплода (Krüger et al., 2007), что позволяет предположить, что сходство с хищниками носит адаптивный характер. Важно отметить, что сходство с хищником может влиять на поведение хозяина тремя способами. Во-первых, провоцируя реакцию побега, что расширяет возможности доступа к гнезду для откладывания яиц (Welbergen, Davies, 2008, 2011; York, Davies, 2017). Во-вторых, удерживая хозяев от моббинга, что могло бы обеспечить более широкий доступ к гнездам или избежать издержек, связанных с моббингом (Welbergen and Davies, 2008, 2011; York and Davies, 2017). Действительно, защита от толпы хозяина важна, поскольку очень крикливые тростниковые камышевки, защищающие гнезда ( Acrocephalus scirpaceus ) меньше всего паразитируют (Campobello and Sealy, 2018), моббинг может привести к травмам или гибели кукушки (Molnár, 1944; Wyllie, 1981; Davies and Brooke, 1988; Šulc et al., 2020), предупреждать соседей, тем самым усиливая локальную охрану гнезд и защиту от отторжения яиц. Тем не менее, моббинг также может дорого обойтись хозяевам и усилить паразитизм и хищничество (Smith et al., 1984; Krama and Krams, 2005; Davies and Welbergen, 2009; Campobello and Sealy, 2018). В-третьих, сходство с хищниками может также влиять на хозяев, перенаправляя их защитные механизмы с кладки на самозащиту, тем самым повышая бдительность против хищников и уменьшая инвестиции в защиту от отторжения яиц (York and Davies, 2017).

Действительно, защита от толпы хозяина важна, поскольку очень крикливые тростниковые камышевки, защищающие гнезда ( Acrocephalus scirpaceus ) меньше всего паразитируют (Campobello and Sealy, 2018), моббинг может привести к травмам или гибели кукушки (Molnár, 1944; Wyllie, 1981; Davies and Brooke, 1988; Šulc et al., 2020), предупреждать соседей, тем самым усиливая локальную охрану гнезд и защиту от отторжения яиц. Тем не менее, моббинг также может дорого обойтись хозяевам и усилить паразитизм и хищничество (Smith et al., 1984; Krama and Krams, 2005; Davies and Welbergen, 2009; Campobello and Sealy, 2018). В-третьих, сходство с хищниками может также влиять на хозяев, перенаправляя их защитные механизмы с кладки на самозащиту, тем самым повышая бдительность против хищников и уменьшая инвестиции в защиту от отторжения яиц (York and Davies, 2017).

Элегантные эксперименты Дэвиса и Велбергена показали, что зрительный перепелятник, Accipiter nisus , имеет адаптивное сходство во взаимодействии хозяина с обыкновенной кукушкой ( Cuculus canorus; далее «кукушка»; Duckworth, 1991; Davies and Welbergen, 2008). Полосатое оперение на груди отпугивает парид, не являющихся хозяевами, и снижает защиту от толпы у хозяев тростниковых камышевок, как и ожидалось, если они боятся ястребов и избегают их (Welbergen and Davies, 2008, 2011). Действительно, камышевки были более агрессивны в нападении на кукушек, которые выглядели менее похожими на ястребов (где перемычка на груди была скрыта; Welbergen and Davies, 2011), тем самым подтверждая, что сходство с ястребами воспринимается и эффективно увеличивает успех паразитирования расплода. Однако не всех людей обманывает несовершенное визуальное сходство. Хозяева нападали на кукушек в три раза интенсивнее, чем на ястребов, демонстрируя способность к различению, что важно, поскольку обеспечивает необходимую основу для антагонистической коэволюции (Duckworth, 19).91; Велберген и Дэвис, 2011 г.; Ю и др., 2017). Некоторые регулярно и редко паразитирующие виды будут агрессивно атаковать кукушек, несмотря на их ястребиный вид (Trnka and Prokop, 2012; Lyon and Gilbert, 2013; Ma et al.