Как добраться из Охотного Ряда (станции Метро) в Шереметьево

🇺🇸 English 🇪🇸 Español 🇩🇪 Deutsch 🇫🇷 Fraçais 🇵🇹 Português

Откуда

Показать отели

Ночной автобус

Садитесь на автобус Mosgortrans на остановке Okhotny Ryad .

В пути 43 мин. Расстояние 41 км.

Перевозчик: Mosgortrans.

Купить билет

Выходите на Sheremetyevo Airport.

🛏 Посмотрите отель со скидкой до 20% в городе Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

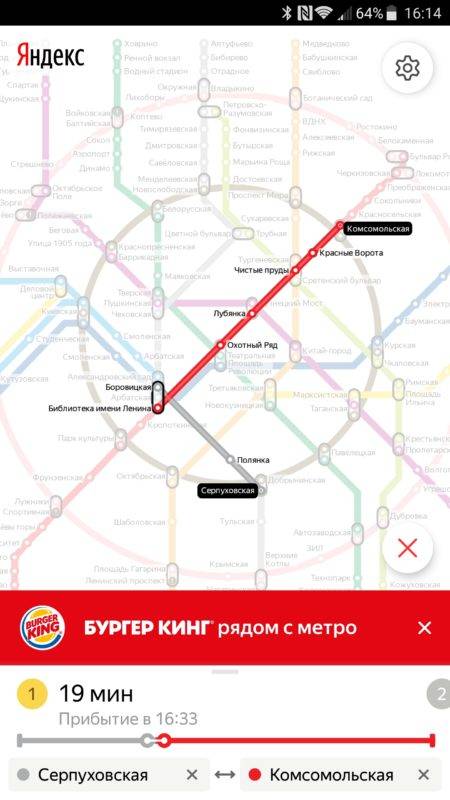

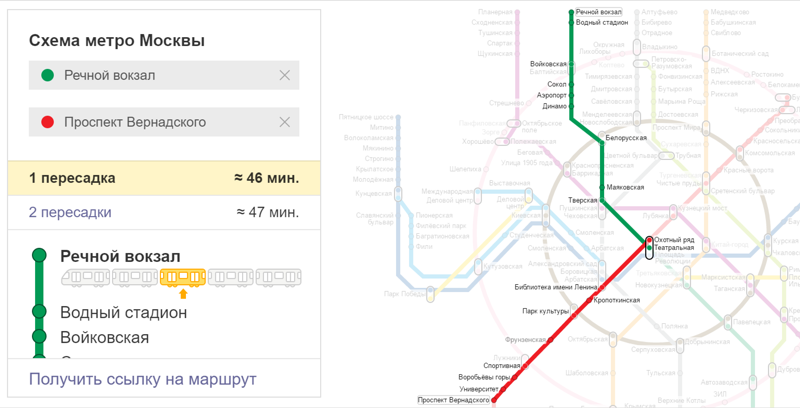

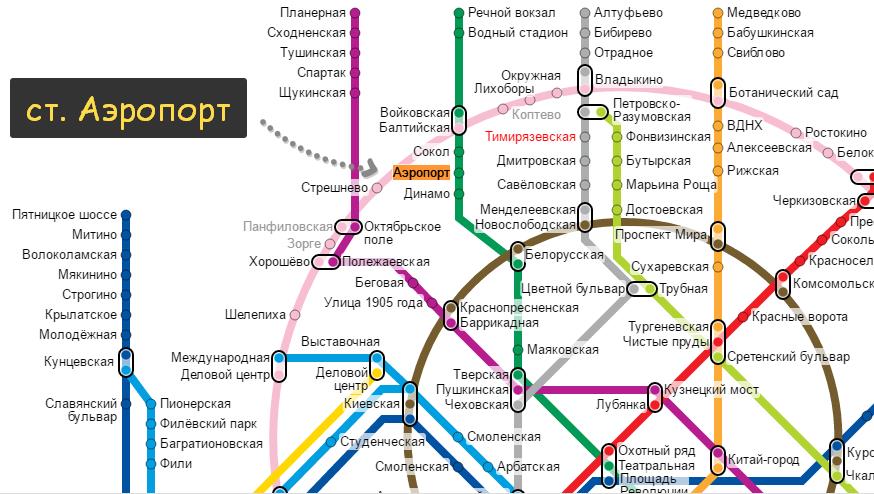

Aeroexpress

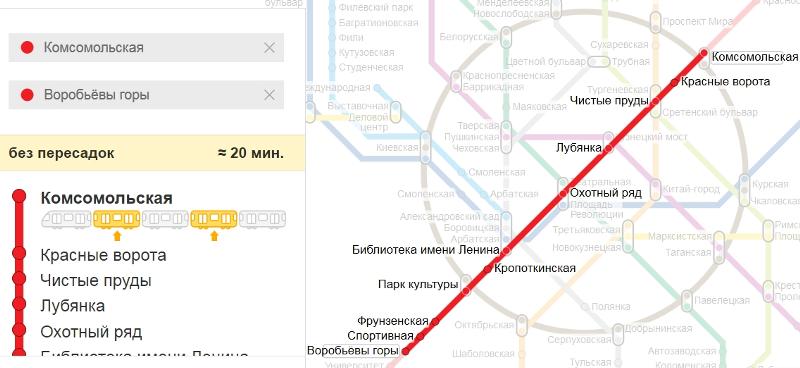

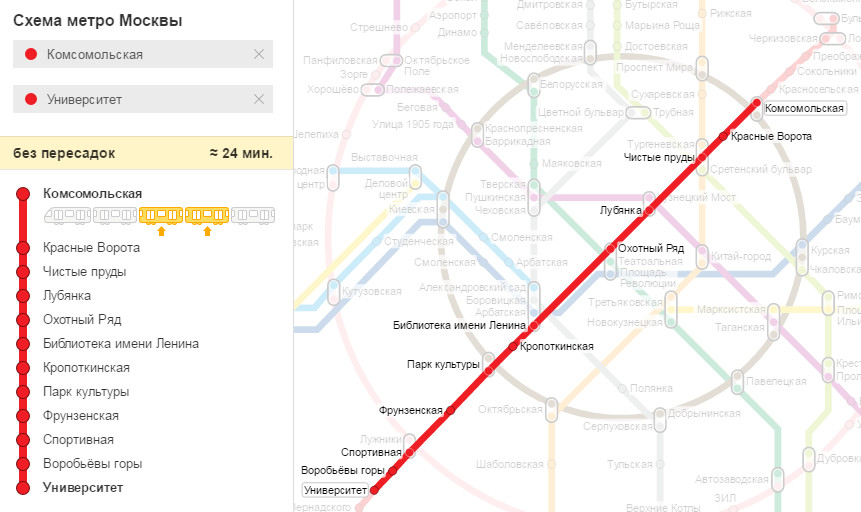

Apanhar o metro na estação de Teatralnaya.

В пути 5 мин. Расстояние 3 км.

Перевозчик: Moscow Metro.

Купить билет

Выходите на Belorusskaya.

Садитесь на поезд Belorussky Rail Terminal на станции Moscow Aeroexpress .

В пути 52 мин. Расстояние 32 км.

Перевозчик: Moscow Aeroexpress.

Купить билет

Выходите на Sheremetyevo International Airport.

🛏 Посмотрите отель со скидкой до 20% в городе Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

Такси

Apanhar um táxi em Охотный Ряд (станция метро).

В пути 33 мин. Стоимость проезда от €12 Расстояние 35 км.

Перевозчик: Yandex Taxi.

🚖 Найти недорогое такси

Выходите на Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина.

🛏 Посмотрите отель со скидкой до 20% в городе Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

На автомобиле

В арендованном автомобиле. Посмотрите на этом сайте, какая прокатная компания предлагает лучшее предложение со скидками до 20%.

В пути 33 мин. Расстояние 35 км.

Выходите на Шереметьево — аэропорт имени А. С. Пушкина.

С. Пушкина.

🛏 Посмотрите отель со скидкой до 20% в городе Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

Частный трансфер

Apanhar o transporte na estação de Охотный Ряд (станция метро).

В пути 29 мин. Стоимость проезда от €28 Расстояние 30 км.

Перевозчик: Jayride.

Выходите на Moscow Sheremetyevo Airport.

🛏 Посмотрите отель со скидкой до 20% в городе Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

Какой самый дешёвый способ добраться из Охотного Ряда (станции Метро) в Шереметьево — Аэропорт Имени А.с. Пушкину?

Самый дешёвый способ добраться из Охотного Ряда (станции Метро) в Шереметьево — Аэропорт Имени А.с. Пушкину – это Такси. Поездка обойдётся примерно в €12. Время в пути составит 33 мин.

Какой самый быстрый способ добраться из Охотного Ряда (станции Метро) в Шереметьево — Аэропорт Имени А. с. Пушкину?

с. Пушкину?

Частный трансфер – это самый быстрый вариант добраться из Охотного Ряда (станции Метро) в Шереметьево — Аэропорт Имени А.с. Пушкину. Стоимость билетов около €28. Поездка займёт 29 мин.

Какое расстояние между Охотным Рядом (станцией Метро) и Шереметьевым — Аэропортом Имени А.с. Пушкиной?

Расстояние между Охотным Рядом (станцией Метро) и Шереметьевым — Аэропортом Имени А.с. Пушкиной по дороге составит 35 км, это примерно 33 мин. в пути на автомобиле.

Сколько времени занимает поездка из Охотного Ряда (станции Метро) в Шереметьево — Аэропорт Имени А.с. Пушкину на авто?

Поездка на автомобиле из Охотного Ряда (станции Метро) в Шереметьево — Аэропорт Имени А. с. Пушкину займёт у вас около 33 мин.

с. Пушкину займёт у вас около 33 мин.

Из Охотного Ряда (станции Метро)

- Охотный Ряд (станция метро) → Внуково

- Охотный Ряд (станция метро) → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

- Охотный Ряд (станция метро) → Белорусский вокзал

- Охотный Ряд (станция метро) → Москва-Сити

- Охотный Ряд (станция метро) → Павелецкий вокзал

- Охотный Ряд (станция метро) → Евразия (Москва-Сити)

- Охотный Ряд (станция метро) → Яросла́вский вокза́л

- Охотный Ряд (станция метро) → ВДНХ (станция метро)

- Охотный Ряд (станция метро) → Саларьево (станция метро)

- Охотный Ряд (станция метро) → Александровский сад (станция метро)

- Охотный Ряд (станция метро) → Химки

- Охотный Ряд (станция метро) → Баррикадная (станция метро)

- Охотный Ряд (станция метро) → Казанский вокзал

- Охотный Ряд (станция метро) → Домодедово

- Охотный Ряд (станция метро) → Станция Аэропорт Домодедово

- Охотный Ряд (станция метро) → Царицыно

В Шереметьево — Аэропорт Имени А.

с. Пушкину

с. Пушкину- Саларьево (станция метро) → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

- Восточный вокзал → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

- Калуга → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

- Щёлковская (станция метро) → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

- Коломна → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

- Охотный Ряд (станция метро) → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

- Конаково → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

- Подольск → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

- Войковская (станция метро) → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

- Тропарёво (станция метро) → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

- Пушкино → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

- Наро-Фоминск → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

- Румянцево (станция метро) → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

- Петровско-Разумовская (станция метро) → Шереметьево — аэропорт имени А.

С. Пушкина

С. Пушкина - Звенигород → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

- Киевский вокзал → Шереметьево — аэропорт имени А.С. Пушкина

Станция «Охотный ряд» | Мир метро

Дата открытия: 15 мая 1935 года

Архитекторы станции: Ю.А. Ревковский, Н.Г. Боров, Г.С. Замский

Архитекторы вестибюлей: Д.Н. Чечулин, Ю.А. Ревковский, О.А. Стапран, Л.И. Савельев

Инженер: Н.М. Комаров

Скульптор: М.Г. Манизер

Тип станции: пилонная, глубокого заложения

Прежние названия:

«Имени Л.М. Кагановича», с 25 ноября 1955 года до 15 октября 1957 года

«Проспект Маркса», с 30 ноября 1961 года до 5 ноября 1990 года

Проектное название: «Охотнорядская»

Глубина заложения: 16 м

Пассажиропоток: 69,2 тыс. в сутки (2019 г)

1. Описание станции

2. Выходы и вестибюли

3. Проекты и строительство

Проекты и строительство

4. История и происхождение названия

1. Описание станции

Станция открыта 15 мая 1935 г. в составе состоящей из тринадцати станций первой очереди Московского метрополитена «Сокольники» – «Парк культуры» с ответвлением «Охотный Ряд» – «Смоленская».

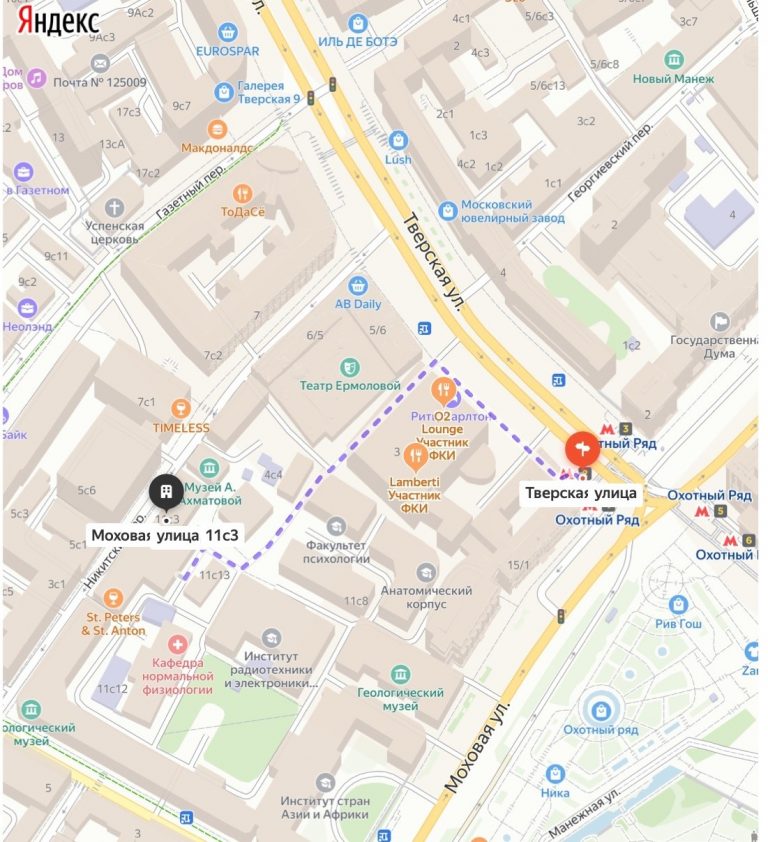

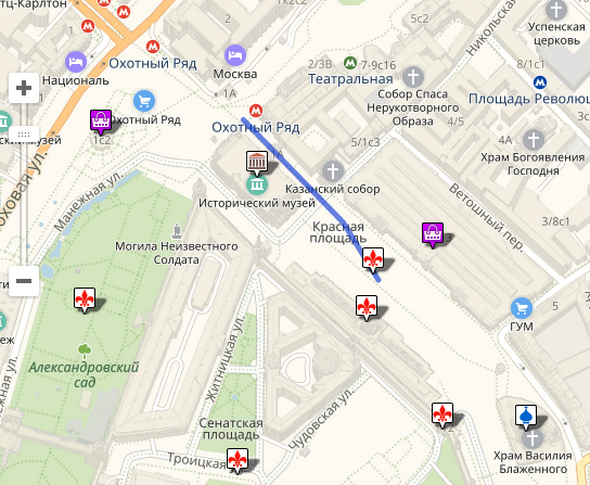

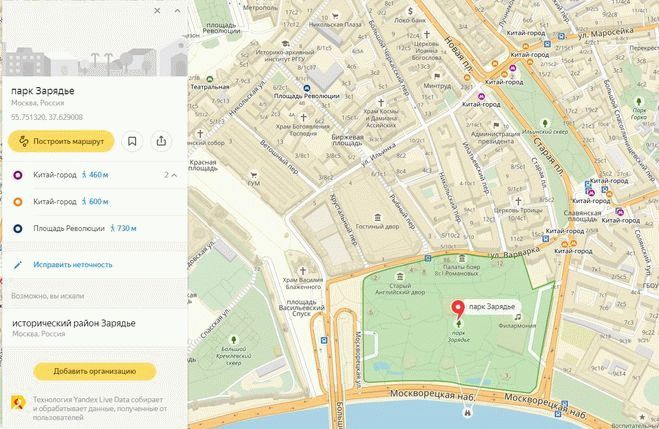

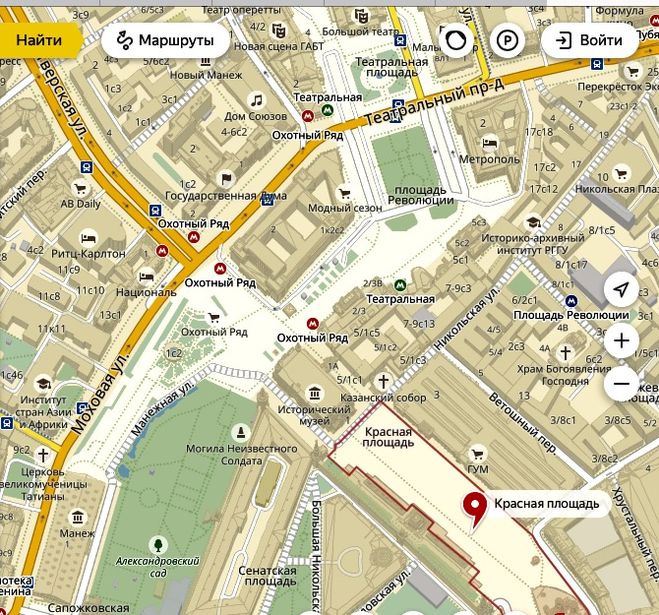

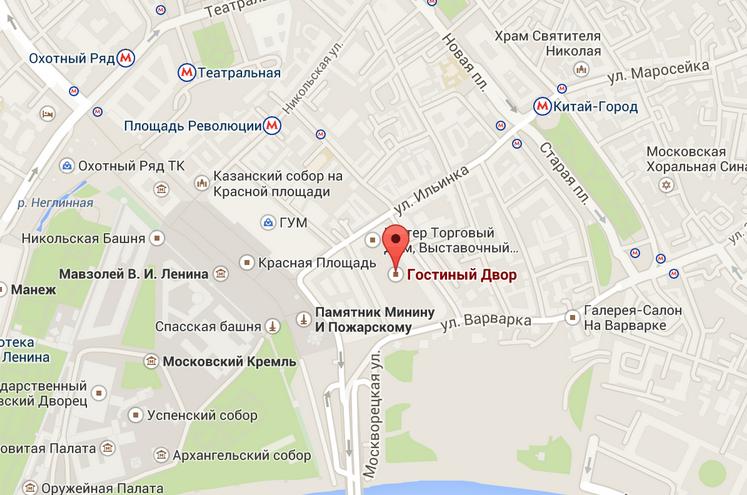

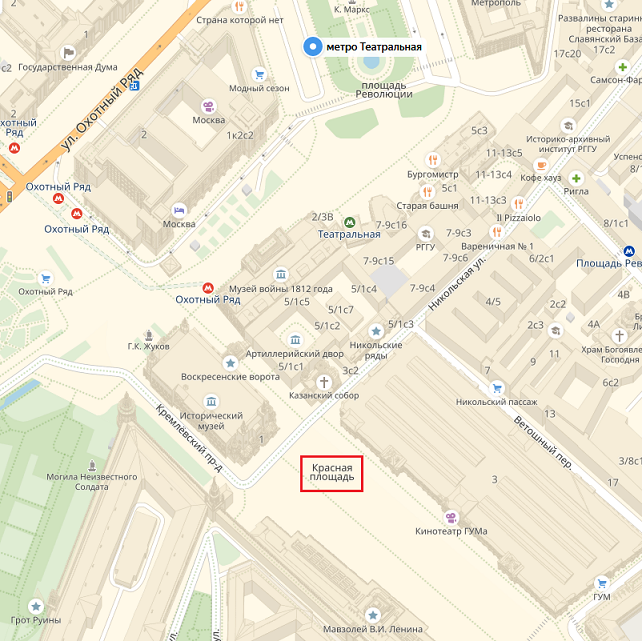

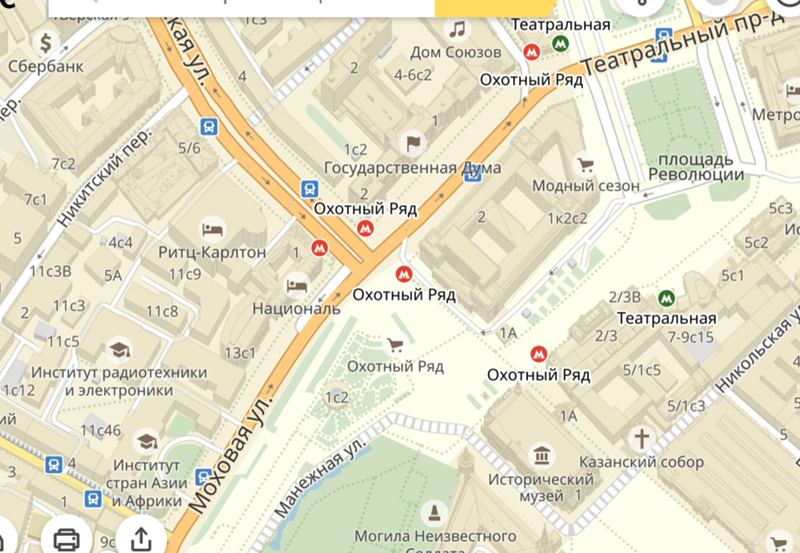

Станция расположена в самом центре Москвы, в Тверском районе, в Центральном административном округе, является ближайшей к Красной площади. Выходы в город к Манежной площади, Театральной площади, улицам Охотный Ряд, Тверская, Моховая и Большая Дмитровка. В непосредственной близости находятся Большой Театр, Манеж, Кремль, можество музеев, кафе, ресторанов, гостиниц и других объектов притяжения, создающих на станции стабильно высокий пассажиропоток.

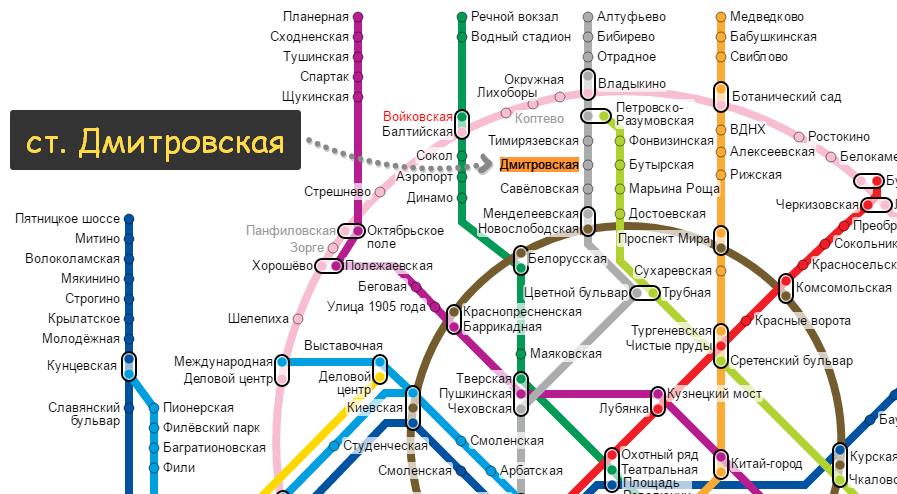

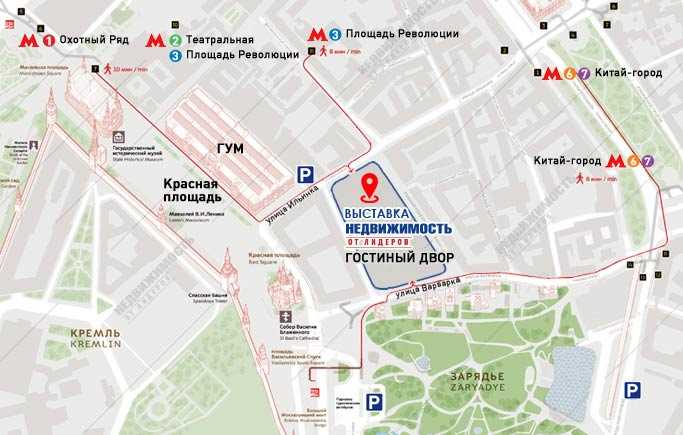

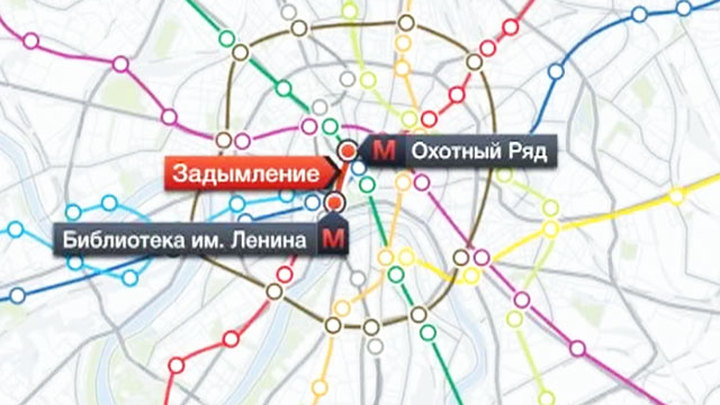

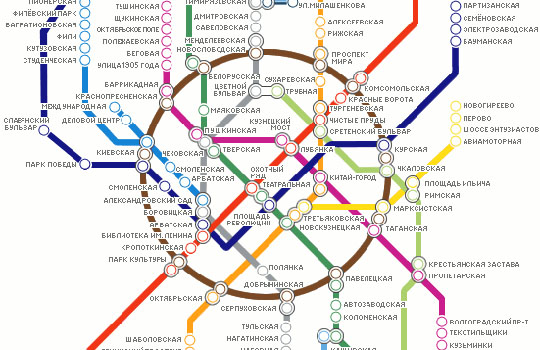

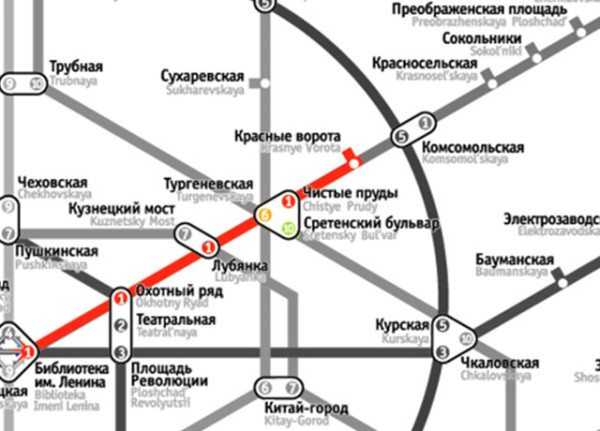

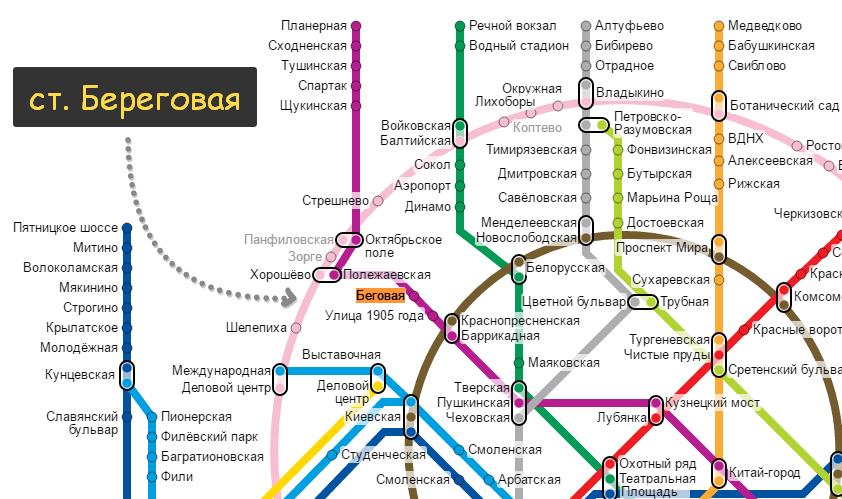

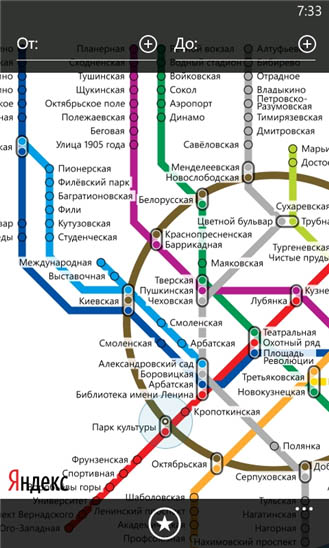

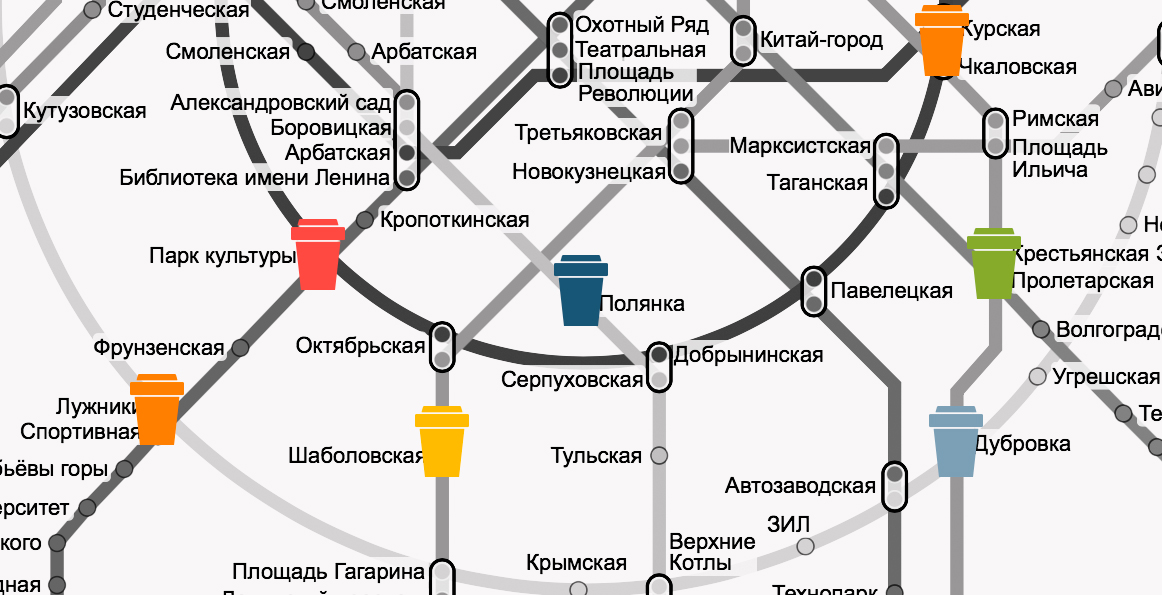

«Охотный Ряд» является частью центрального пересадочного узла Московского метрополитена, здесь организована пересадка на станции «Театральная» Замоскворецкой линии и «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии метрополитена. Прямой пересадки на станцию «Площадь Революции» нет, попасть на неё можно только через «Театральную», либо, если необходимо попасть на Арбатско-Покровскую линию, пассажирам удобнее доехать до следующей станции — «Библиотека имени Ленина», где перейти на станцию «Арбатская».

Прямой пересадки на станцию «Площадь Революции» нет, попасть на неё можно только через «Театральную», либо, если необходимо попасть на Арбатско-Покровскую линию, пассажирам удобнее доехать до следующей станции — «Библиотека имени Ленина», где перейти на станцию «Арбатская».

В первые годы работы от станции начиналось ответвление в сторону станции «Смоленская» (в 1937 году продлено до «Киевской»). Изначально Московское метро работало с так называемой «вилочной» схемой движения (грубо говоря, как маршруты трамвая). То есть, от станции «Сокольники» до станции «Охотный Ряд» все поезда шли вместе, после «Охотного Ряда» линия раздваивалась: один поезд шёл в сторону «Парка Культуры», второй поезд шёл в сторону «Смоленской» (с 1937 года до «Киевской»). Такая схема движения сохранялась до 13 марта 1938 года, когда были открыты станции «Площадь Революции» и «Курская» и организовано движение по отдельной Арбатско-Покровской линии, в состав которой и вошёл участок от «Улицы Коминтерна» (нынешний — «Александровский сад») до «Киевской». С 1958 года эти три станции эксплуатируются в составе Филёвской линии. При строительстве торгового центра под Манежной площадью в начале 1990-х годов тоннель по второму пути от «Александровского сада» к «Охотному ряду» был разобран, тоннель по первому пути (от «Охотного ряда» к «Александровскому саду») сохранился и используется в качестве соединительной ветки. Но мы немного отвлеклись.

С 1958 года эти три станции эксплуатируются в составе Филёвской линии. При строительстве торгового центра под Манежной площадью в начале 1990-х годов тоннель по второму пути от «Александровского сада» к «Охотному ряду» был разобран, тоннель по первому пути (от «Охотного ряда» к «Александровскому саду») сохранился и используется в качестве соединительной ветки. Но мы немного отвлеклись.

Название станции примечательно тем, что оно менялось 4 раза, и, тем не менее, сейчас оно остаётся таким же, каким было первоначально. В 1955 году Московскому метрополитену было присвоено имя Ленина, а Кагановича (имя которого носил первые 20 лет метрополитен) решили увековечить в имени станции. Она так и называлась станция «Имени Л.М. Кагановича». Правда, название это продержалось всего два года, и когда во времена Хрущёва Каганович впал в немилость, название было возвращено обратно. С 1961 по 1990 год станция носила имя «Проспект Маркса» по названию крупной магистрали.

Станция «Охотный ряд» построена по проекту пилонной трёхсводчатой станции. На момент открытия это была самая просторная станция глубокого заложения в метрополитенах мира.

На момент открытия это была самая просторная станция глубокого заложения в метрополитенах мира.

В отличие от соседних станций глубокого заложения, которые планировались с полноценным центральным залом, а построены были с укороченным, проект станции «Охотный ряд» получил раскрытый зал уже в процессе строительства.

Учитывая расположение в самом центре Москвы, архитекторы поставили цель создать лёгкую конструкцию, избавить от ощущения подземной, несмотря на глубокое заложение. Станция получила неофициальный эпитет «сердце метро».

Спаренные пилоны небольшой ширины облицованы белым мрамором итальянского месторождения. Углы пилонов как бы «срезаны» и выполнены в форме полуколонн. Стены межпилонных переходов отделаны мрамором серого цвета.

Архитектура станции обыгрывает её название. Охотный ряд — некогда один из крупнейших московских торгов, окончательно ликвидированный к началу 1930-х годов. И именно в архитектуре станции можно увидеть схожесть с типичными российскими торговыми рядами, лавками, гостиными дворами.

На фото — станция в 1970-е.

Широкие арочные перекрытия не облицованы камнем, а лишь побелены.

Арка во второй половине 1970-х. Альбом «Московское метро. Фотопутеводитель».

Свод центрального зала украшен квадратными нишами с многоуровневым кессонированием.

Потолок разделён на секции, визуально совпадающие с расположением пилонов. Фотография 1960-х годов.

Освещение обеспечивают крупные шаровидные светильники. Станция в 1980-е годы.

До открытия пересадочного узла по оси центрального зала были размещены высокие и массивные торшеры. Сейчас похожие торшеры можно встретить на станции «Новокузнецкая».

Точная причина замены торшеров не известна. Иногда говорят, что на станции изначально был очень высокий пассажиропоток, а с открытием «Площади Свердлова» (ныне — «Театральная») в 1938 году он ещё значительно увеличился и светильники мешали проходу пассажиров. К слову, переход в центре зала появился в 1944 году, до этого пересадка осуществлялась через общий вестибюль. Об этом позже.

К слову, переход в центре зала появился в 1944 году, до этого пересадка осуществлялась через общий вестибюль. Об этом позже.

Уникальная фотография. Станция до открытия. Тут мы можем видеть что изначально торшеры венчал ещё круглый шар, а сама «тарелка» была выполнена также из стекла и светилась, однако, по каким-то причинам ещё до открытия шары было решено снять. Источник: Фонды Музея архитектуры.

Приняла первых пассажиров станция уже в таком виде, как мы можем увидеть на этом фото.

Однако, спустя какое-то время, стеклянные «тарелки» были заменены на металлические.

Покрытие пола выложено в шахматном порядке из плит серого гранита и чёрного лабрадорита.

Первоначально пол был выложен также по шахматной схеме, но керамической метлахской плиткой, с квадратами меньшего размера.

1940 год, «5 лет Московского метро».

Путевые стены облицованы белым мрамором «Коелга» уральского месторождения. Цоколь выложен чёрным лабрадоритом.

Цоколь выложен чёрным лабрадоритом.

Название станции на путевой стене.

Изначально путевые стены были покрыты оригинальной плиткой тёмно-бежевого цвета (аналогичной той, что сегодня сохранилась на «Красносельской»). Фото сделано незадолго до открытия. Кстати, этот вагон сохранился и сегодня участвует в ночных экскурсиях по метро.

В 1960-е годы постепенно осыпáвшаяся плитка была заменена на типовую жёлтого цвета. Но к началу 2000-х и она начала выглядеть неприглядно. На фото показана путевая стена до замены облицовки.

В 2007-2008 годах была проведена замена керамической плитки на мрамор. Именно мрамором согласно первоначальному проекту и планировалось облицевать стены.

Таким образом, первоначальный авторский замысел был реализован спустя чуть более чем 70 лет. В напоминание о прежней отделке, оставили фрагмент старого покрытия.

Вид станции до замены облицовки.

Пол в межпилонных проходах также был изначально покрыт керамической плиткой.

Сегодня тут, как и на всей станции, на полу гранит.

Своды боковых залов также оформлены оригинально, но вместо квадратных кессонов их украшает лепнина в виде меандра.

В платформенных залах пол изначально был покрыт асфальтом.

Через какое то время из светлой плитки выложили ограничительную линию.

Сегодня в покрытии пола применён серый и коричнево-красный гранит. Ещё одно историческое фото: ещё «живые» вагоны Еж/Ем.

В 1938 году «Охотный ряд» становится пересадочной со станцией «Площадь Свердлова» (ныне — «Театральная»). Переход осуществлялся через северо-восточный кассовый зал. Однако нагрузка на узел оказалась настолько высокой, что возникла необходимость построить ещё один переход. Он был открыт в 1944 году. Фото 1950-х годов.

В центральном зале станции «Охотный ряд» расположены два эскалаторных спуска – переход на станцию «Театральная».

Фото датированное 1956 годом, единственное имеющееся этого периода и подписанная как станция «Имени Кагановича».

Начало 1970-х годов.

Источник: «Трассами Московского метрополитена (справочник-путеводитель)».

1975 год. Источник: Russia today

В целом появление эскалаторов посреди центрального зала, а также прочие изменения не исказили первоначальный облик станции (за исключением замены светильников). Станция в начале 1980-х.

Переход между станциями, открывшийся в 1944 году.

Сегодня этот переход используется только в одном направлении: с «Театральной» на «Охотный ряд».

Даже существовавших двух переходов между станциями не хватало. В 1974 году был открыт третий переход, с архитектурной точки зрения он лишён какого либо оформления, стены облицованы белым мрамором «коелга». Этот переход тоже односторонний, по нему можно пройти со станции «Охотный ряд» на «Театральную».

С тех пор, как был открыт второй переход из эскалаторного зала, потоки пассажиров в обе стороны стали строго разграничены и не пересекаются между собой. Переход в первые годы работы.

Переход в первые годы работы.

Оформление порталов старого перехода.

Аванзал под станцией, где сходятся переходы. Фото 2008 года.

Подъём на станцию. Альбом «Московское метро. Фотопутеводитель», 1975.

В 2001-2002 годы старые эскалаторы были заменены на новые.

Любопытный факт: во время съемок фильма «Москва слезам не верит» в 1977—78 годах станция называлась «Проспект Маркса», однако по сюжету действия фильма происходят в 1958 году, когда станция носила название «Охотный ряд». В эпизоде, где героиня Ирины Муравьевой едет в метро, на стене станции ясно читается «Охотный ряд», то есть специально для съемок фильма было повешено старое название.

Героиня Муравьевой села в поезд на станции «Новослободская». И как она очутилась на «Охотном ряду»? Пересадок она не делала. А всё просто, дело в том что «Охотный ряд» снимали тоже на «Новослободской», на путевую стену просто повесили это название, которое видно через окно.

2. Выходы и вестибюли

У станции два выхода в город, оба соединены с кассовыми залами трёхниточными эскалаторами.

Общеувязочный план 1935 г. Справа — существующий северный выход, слева — несуществующий южный выход, встроенный в здание гостиницы «Москва». Сегодня выход из южного вестибюля осуществяляется через подземный переход, построенный в 1960-е годы.

Северный выход со станции в сторону Театральной площади и Большого театра. Фото 2017 года.

Эскалатор станции «Охотный ряд» в первые годы работы.

К сожалению какие именно эскалаторы (северные или южные) запечатлены на этих фотографиях, установить тяжело.

Книга: «История метро Москвы. Рассказы строителей метро».

Зато мы можем увидеть какие оригинальные светильники на балюстрадах были изначально.

Северный кассовый зал. Отсюда, помимо выхода в город, начинается первый переход на Замоскворецкую линию.

Переход, построенный в 1938 году.

Потолок эскалаторного зала обработан неглубокими кессонами.

Изначально, эскалаторный зал освещали массивные торшеры, аналогичные тем, что использовались на платформе.

По архитектуре северный и южный залы схожи. Основным отличием является цвет колонн. В северном они облицованы тёмно-красным камнем, в южном — светлым мрамором.

В 1964 году, вскоре после переименования станции, здесь появился портрет Карла Маркса, выполненный в стиле флорентийской мраморной мозаики, автор – художник Евгений Рейхцаум.

Фотография 1970-х годов.

Также, как и на других станциях метро, изначально тут был буфет, продавали тут в том числе и мороженое. Фото: Л. Великжанин.

Любопытная статья из назеты «Рабочая Москва» от 18 февраля 1936 г.

«Забота о пассажире»

В последние дни на станциях метрополитена появились одетые в оригинальную форму продавщицы с изящными саквояжами. Они торгуют мороженым «Эскимо». Продажа «Эскимо» с рук, рекламы «Интуриста» на станции «Комсомольская площадь», павильон с минеральными водами на станции «Площадь Дзержинского» – это всего лишь первая часть большой программы улучшения обслуживания пассажиров. К 15 мая 1936 года, когда исполняется годовщина со дня пуска первого поезда с пассажирами по тоннелям метро, программа эта будет осуществлена полностью.

Они торгуют мороженым «Эскимо». Продажа «Эскимо» с рук, рекламы «Интуриста» на станции «Комсомольская площадь», павильон с минеральными водами на станции «Площадь Дзержинского» – это всего лишь первая часть большой программы улучшения обслуживания пассажиров. К 15 мая 1936 года, когда исполняется годовщина со дня пуска первого поезда с пассажирами по тоннелям метро, программа эта будет осуществлена полностью.

Уже в феврале и марте на всех станциях появятся павильоны «Кавминрозлива» по типу павильона на станции «Дзержинская площадь». В ближайшее время в нише станции «Охотный ряд» будет установлен красивый киоск, украшенный фигурами белых медведей. В киоске будут продаваться все сорта мороженого, различные виды тортов из мороженого, замороженные по американскому способу ягоды.

Одновременно открывается павильон с кондитерскими изделиями. Союзрыбсбыт организует продажу рыбных бутербродов и пирожков. Ведутся переговоры с «Гастрономом» об открытии на станциях метро торговых павильонов, бюро заказов, посылочных контор. Москвич сможет позвонить в бюро заказов и попросить, чтобы к 4 часам дня, например, когда он будет проезжать мимо станции «Кировская», для него были приготовлены определенные продукты.

Москвич сможет позвонить в бюро заказов и попросить, чтобы к 4 часам дня, например, когда он будет проезжать мимо станции «Кировская», для него были приготовлены определенные продукты.

Бюро заказов и посыльные конторы в первую очередь предполагается открыть на станциях «Кировская» и «Комсомольская площадь». На станции «Смоленская площадь» в одной из касс уже открыта продажа билетов в театры, обслуживаемые Центральной театральной кассой. Скоро продажу билетов на станциях метро организует и Управление московскими зрелищными предприятиями.

Весной на станции «Охотный ряд» предполагается установить электрогазету. Здесь можно будет прочесть последние телеграммы ТАСС, различные рекламные сообщения.

Источник: pastvu.com

С наземным вестибюлем зал соединён извилистым коридором.

Изначально подходной коридор украшали полусферические светильники на потолке.

Подъём в вестибюль.

Внутренний интерьер северного вестибюля декорирован квадратными кессонами потолка и шаровидными светильниками.

За небольшими исключениями, в общем он сохранил свой первоначальный облик.

Как и на станции, пол тут был изначально покрыт плиткой.

Спуск на станцию.

Северный вход на станцию встроен в здание бывшего доходного дома Полторацкого, 1821 года постройки, расположенное у перекрёстка улиц Охотный ряд и Большая Дмитровка.

Для того чтобы в дом встроить вход в метро, потребовалась масштабная реконструкция самого здания. В 1930-е годы по проекту архитектора Дмитрия Чечулина здание было перестроено и в него встроили вестибюль станции.

Здание бывшего доходного дома до перестройки (справа на фото). На самой фотографии запечатлена очередь в Дом Союзов (бывшее Благородное собрание), на прощание с телом Ленина, 1924 год.

Ещё одна фотография, на которой хорошо видно здание незадолго до перестройки. Метро уже вовсю строится, улица перекрыта, на заднем плане возводится здание нынешней Государственной Думы. Фото: Наум Грановский, датировано 1934 годом. Судя по заклеенным окнам первого этажа, процесс перепланировки здания под новые функции уже начался.

Фото: Наум Грановский, датировано 1934 годом. Судя по заклеенным окнам первого этажа, процесс перепланировки здания под новые функции уже начался.

Первый этаж декорирован в виде цоколя, где разместились входы, окна верхних этажей разделены пилястрами.

Вид на улицу Большая Дмитровка. Помимо вестибюля метро, в здании размещается администрация Большого театра.

Северный вестибюль в первые годы работы. «Архитектура Московского метро, 1936 г.»

Надпись из больших букв «Метро» до наших дней не сохранилась.

Ниши по бокам от входа были украшены гипсовыми скульптурами, изображающих спортсменов. Они были выполнены знаменитым скульптором Матвеем Манизером.

Прототипом одной из них послужил цирковой артист А.Н. Ширай. Источник: Russia beyond.

К сожалению, простояли скульптуры недолго – вероятно, они просто недостаточно хорошо вписывались в архитектурный ансамбль окружающих зданий.

Со стороны Большой Дмитровки (тогда Пушкинской улицы) и Большого театра ниши так и остались пустыми.

Фото: С. Лоскутов

Первые годы работы.

Вид на вестибюль со стороны сквера Большого театра.

Северный вестибюль в 1990-е годы. Как видно, сейчас от скульптур остались лишь постаменты.

Эскалатор в южном торце станции.

Южный кассовый зал с современными турникетами. Внешне, северный и южный залы похожи друг на друга, отличает их лишь цвет колонн. В южном они белые.

Эскалаторный зал в 2010 году. Слева — проход в подземный торговый комплекс «Охотный ряд». Также, левее был ещё проход в наземный вестибюль, встроенный в здание гостиницы «Москва».

Южный вестибюль станции, встроенный в первый этаж гостиницы «Москва», был выполнен по проекту архитекторов Леонида Савельева, Освальда Стапрана и Алексея Щусева.

Изначально строившееся в стиле конструктивизма здание гостиницы создавало заметный контраст со сложившимся историческим обликом района и выглядело для центра города слишком громоздко и угловато. Щусев, которого позвали «спасать» проект, украсил конструктивистские фасады капителями и виньетками — и здание начало смотреться наряднее и величественнее.

Щусев, которого позвали «спасать» проект, украсил конструктивистские фасады капителями и виньетками — и здание начало смотреться наряднее и величественнее.

Этот вестибюль был утрачен вместе со старым зданием гостиницы, разобранным в 2004 году. В новом здании гостиницы вестибюль не был предусмотрен, так для этой цели имелся построенный в 1960-е подземный переход, проходящий под Тверской, Охотным рядом и Манежной площадью, который соединён со станцией.

Подземный переход, соединённый со станцией «Охотный ряд».

Вид на Охотный ряд. Справа — южный вход на станцию, вдали видна буква «М» — это северный вход.

Вид ночью.

На переднем плане — вход в подземный переход, через который сегодня осуществляется вход на станцию, на заднем плане — несуществующий ныне вход.

В 2013 году воссозданная гостиница вновь была открыта. На месте входа в метро сегодня расположен магазин. Подходной корридор используется как служебное помещение. Автор фото: Б. Томбак.

Автор фото: Б. Томбак.

3. Строительство станции и проекты

На том месте, где через несколько лет выросло здание гостиницы «Москва» (приблизительно на месте будущего южного выхода), была установлена инсталляция, посвящённая строительству метро.

Схема достаточно условная, тем не менее, показывала основные направления строительства линий или, как тогда говорили, диаметров. Примечательно, что на этих планах отсутствовала Кольцевая линия, которая была до этого практически во всех проектах, начиная с самого первого. Фото: А. Родченко

Один из конкурсных проектов станции.

Реализованный проект станции «Охотный ряд».

Боковой зал.

Центральный зал и эскалаторы.

Реализованный проект реконструкции здания бывшего доходного дома Полторацкого, в который встроили северный вестибюль. Пожалуй, главным отличием стал отказ от скульптур на крыше и в нишах (как мы видели выше, всё же некоторые скульптуры были установлены, но впоследствии всё же демонтированы).

Внутренний интерьер северного вестибюля.

Внутренний интерьер южного вестибюля.

Реализованный с незначительными изменениями проект кассового зала. Здесь, также как и на других станциях первой очереди, отказались от установки скульптурной композиции.

Подходной коридор.

Обустройство стройплощадки станции «Охотный ряд» и разработка шахт началась летом 1932 года, но окончательный проект с выбором типа станции был утверждён только весной 1933 года. Учитывая геологию местности, было решено возводить станцию закрытым способом на небольшой глубине (16 метров), что лишь ненамного глубже некоторых станций мелкого заложения. При этом была предусмотрена обделка из монолитного бетона с наклеечной гидроизоляцией и поддерживающей железобетонной рубашкой.

Закладка ствола шахты №10.

Опалубка бокового станционного тоннеля.

Изначально все станции глубокого заложения на первой очереди планировалось построить с центральным залом. Потом из-за тяжёлых гидрологических условий от этого отказались (кроме «Красных ворот», где инженер Гоцеридзе убедил руководство раскрыть центральный зал, об этом подробно рассказано в описании станции). В связи с этим, строители приступили к строительству двухпролётной станции с укороченным залом. Когда было успешно пройдено 20 метров выработки, Каганович распорядился пересмотреть проект в пользу станции с полноценным центральным залом, что весьма важно для станции в самом сердце города и оказался прав! Историческая местность Охотный ряд была заболоченным руслом реки Неглинки, поэтому работы предстояло вести прямо в размыве русла Неглинки, заполненном водоносными песками.

Потом из-за тяжёлых гидрологических условий от этого отказались (кроме «Красных ворот», где инженер Гоцеридзе убедил руководство раскрыть центральный зал, об этом подробно рассказано в описании станции). В связи с этим, строители приступили к строительству двухпролётной станции с укороченным залом. Когда было успешно пройдено 20 метров выработки, Каганович распорядился пересмотреть проект в пользу станции с полноценным центральным залом, что весьма важно для станции в самом сердце города и оказался прав! Историческая местность Охотный ряд была заболоченным руслом реки Неглинки, поэтому работы предстояло вести прямо в размыве русла Неглинки, заполненном водоносными песками.

Посещение стройки Кагановичем и Хрущёвым.

Производится выемка грунта.

Помимо типичных инженерных и технических задач на стройплощадках первой очереди, связанных с плывунами и неустойчивыми грунтами, дополнительную опасность создавала близость окружающих строений – ошибка могла привести к их просадке или обвалу. Под Охотнорядской площадью, от улицы Большой Дмитровки до Горьковской, на глубине всего 8 метров под зданиями предстояло возвести станционный комплекс длиной 155 метров. Кроме того, здесь находились подземные склепы древних кладбищ: там, где строители ожидали встретить твёрдый грунт, им попадались обширные пустоты.

Под Охотнорядской площадью, от улицы Большой Дмитровки до Горьковской, на глубине всего 8 метров под зданиями предстояло возвести станционный комплекс длиной 155 метров. Кроме того, здесь находились подземные склепы древних кладбищ: там, где строители ожидали встретить твёрдый грунт, им попадались обширные пустоты.

Закладка ствола шахты №11.

Проходка под сжатым воздухом в данных условиях не подходила. При широких сечениях конструкций станции воздух очень трудно удерживать, поэтому применение кессона привело бы к задержке строительства и сильному отставанию от графика. Поэтому при выборе способа производства работ в плывунах было принято решение остановиться на стандартном горном креплении породы, хотя горный способ на деревянном креплении в водоносных грунтах сам по себе являлся большим риском. Чтобы отрезать плывун и не допустить прорыва песчаной смеси, весь участок забоя закреплялся сплошным шпунтом. Для обеспечения должной безопасности и качества, эти работы требовалось выполнить с высочайшей тщательностью.

Модель проходки горным способом.

Подготовка к раскрытию котлована. На заднем плане сооружается гостиница «Москва».

Эстакада для подъёма вынутого грунта на поверхность. Источник: Госкаталог

Станция «Охотный ряд» сооружалась так называемым «немецким» способом. Сначала были сооружены внешние стены станции. Чтобы создать надёжную опору и обезопасить находящиеся рядом здания Совета Труда и Обороны (ныне здание Государственной думы) и гостиницы Моссовета. На следующем этапе были разработаны два ряда пилонов с межпилонными проходами. Далее приступили к самому сложному этапу – раскрытию калотт. Когда бетон достиг проектной прочности, приступили к выемке грунта из центрального ядра станции, по мере готовности работ сооружая обратный свод.

Шахта.

Особая трудность состояла в том, что три свода станции разделялись в своей центральной части не сплошными стенами, а переходными арками, опирающимися на пилоны. Огромное давление, которое грунты оказывают на столбы пилонов, не только угрожало им, но и могло привести к просадке грунта под пилонами.

Сбойка двух шахт.

Когда внешние стены станции были готовы, строители приступили к кладке фундамента двух средних стен. Эти стены возводились небольшими частями, которые потом соединяли между собой. Эта работа была уже менее опасной и продвигалась быстрее. Так строители прошли подземную площадь бесчисленными штольнями общей протяжённостью несколько километров. Работы производились с таким расчётом, чтобы выполнить максимальное число операций в текущих условиях и расширить фронт работ, извлечь как можно больше грунта за единицу времени.

Каганович со строителями в забое.

Наружная оклеечная изоляция, которая впервые нашла применение в метрострое Москвы, продемонстрирована высокую эффективность и не раз была использована в будущем. Тем не менее, однажды она чуть не стала причиной трагедии. Однажды дежурный по шахте заметил сигналиста в обмороке, лежавшего около кессонной камеры. В срочном порядке он вызвал инженера, с которым отправился в кессон. Наличие странного удушливого газа чувствовалось очень отчётливо. Строители не сразу поняли, что за бетонной обделкой тоннеля произошло возгорание изоляции. Было обнаружено протекание через обделку чёрной массы, пахнущей продуктами перегонки древесины. Прежде чем взяться за тушение пожара, необходимо было выпустить из кессона сжатый воздух, поддерживавший процесс горения. Но выпуск сжатого воздуха мог привести к осадке мостовой и обрушение зданий наверху. Поэтому, прежде чем тушить огонь, нужно было сначала попасть в наполненный ядовитым газом кессон и обеспечить крепление выработки. Четыре часа отважные труженики ставили крепление, и тогда люди гуськом вышли на поверхность, держась за канат. После этого сжатый воздух наконец был спущен и пожар был ликвидирован путём нагнетания жидкого цемента за обделку. Катастрофа была предотвращена.

Наличие странного удушливого газа чувствовалось очень отчётливо. Строители не сразу поняли, что за бетонной обделкой тоннеля произошло возгорание изоляции. Было обнаружено протекание через обделку чёрной массы, пахнущей продуктами перегонки древесины. Прежде чем взяться за тушение пожара, необходимо было выпустить из кессона сжатый воздух, поддерживавший процесс горения. Но выпуск сжатого воздуха мог привести к осадке мостовой и обрушение зданий наверху. Поэтому, прежде чем тушить огонь, нужно было сначала попасть в наполненный ядовитым газом кессон и обеспечить крепление выработки. Четыре часа отважные труженики ставили крепление, и тогда люди гуськом вышли на поверхность, держась за канат. После этого сжатый воздух наконец был спущен и пожар был ликвидирован путём нагнетания жидкого цемента за обделку. Катастрофа была предотвращена.

Маркшейдер в тоннеле за работой.

Проходка верхних штолен станции и бетонировка котлована в нижних ярусах были продолжены, но трудности не кончились. Вода просачивалась в разрабатываемые штольни и заполняла котлован. Насосы регулярно забивались грязью, люди работали, погрязнув в жидкой глине. Спецодежда строителей, их руки и лица стали желто-красными от карбонной глины. Тяжелее всего было тем, кто работал в верхних ярусах. Температура там доходила до 30 градусов жары вследствие испарений от юрской глины. В таких условиях шла разработка штолен под средние стенки станции. Из-за высокого давления кровля опускалась, и штольни по бокам сдавливало настолько сильно, что порой протащить вагонетку между сдавленных породой штендеров удавалось с большим трудом.

Вода просачивалась в разрабатываемые штольни и заполняла котлован. Насосы регулярно забивались грязью, люди работали, погрязнув в жидкой глине. Спецодежда строителей, их руки и лица стали желто-красными от карбонной глины. Тяжелее всего было тем, кто работал в верхних ярусах. Температура там доходила до 30 градусов жары вследствие испарений от юрской глины. В таких условиях шла разработка штолен под средние стенки станции. Из-за высокого давления кровля опускалась, и штольни по бокам сдавливало настолько сильно, что порой протащить вагонетку между сдавленных породой штендеров удавалось с большим трудом.

Вывоз грунта вагонетками.

Так подошли к самому ответственному этапу – сражению за станционную калотту. Проект калотты не только решил задачу раскрытия центрального свода, но и впервые поставил вопрос о возможности сооружения таких выработок под городской поверхностью. Каждая калотта разрабатывалась тремя бригадами, и фурнели, расположенные по транспортным штольням и поперечным штрекам, работали с полной нагрузкой. Было очень важно поддерживать высокое качество бетона и укладки наружной изоляции, не ослабляя при этом темпов работ.

Было очень важно поддерживать высокое качество бетона и укладки наружной изоляции, не ослабляя при этом темпов работ.

Вячеслав Молотов со строителями в забое.

Визит писателей на стройплощадку.

Когда бетонировка свода подходила к концу, строителей ждало ещё оно испытание. В это время проходили сильные ливни и водостоки не успевали проводить потоки воды, стекавшие с Большой Дмитровки и улицы Горького на площадь Охотного ряда. Так, после двух дней сильных дождей на площади скопилось большое озеро воды. В одной из калотт, где свод ещё не был забетонирован, стала просачиваться вода. Несмотря на срочные меры, принятые для закрепления выработки, произошла осадка мостовой, а затем и прорыв воды с 8-метровой толщей грунта и асфальта прямо в шахту. Распределительные щиты были быстро затоплены, и строители оказались без света. Они стояли по пояс в воде, пока не появились свечи. К счастью, тогда всё обошлось – в результате аварии никто не пострадал, и не было причинено других, более серьёзных разрушений. Воду успешно откачали, а отверстие в мостовой засыпали.

Воду успешно откачали, а отверстие в мостовой засыпали.

Опалубка под платформенные опоры.

Как только своды были готовы, строители приступили к разработке ядра станции. Эта работа была выполнена всего за 20 дней. Для этого понадобилось извлечь 19 тысяч кубометров грунта. Наконец, финальным этапом работ стала укладка внутренней изоляции и железобетонной рубашки на всей станции.

Московский комитет партии поставил перед коллективом строителей условие не перекрывать движения по площади во время строительства вестибюлей. Для этого пришлось применить так называемые «американские мосты», которые служили для передвижения по ним городского транспорта. На поверхности были смонтированы пролетные строения, опоры для которых подводили снизу, по мере разработки котлована.

Стройплощадка станции «Охотный ряд» на бывшей Моисеевской площади (сегодня — часть улицы Охотный ряд). 1933 год. Вид от перекрёстка с Тверской улицей в направлении «Библиотеки имени Ленина». Все здания слева снесены, сейчас на этом месте — Манежная площадь. Справа виден только построенный т.н. «Дом Жолтовского» — первый образец сталинского ампира, после возведения которого был отдан приоритет этому стилю архитектурного строительства.

Все здания слева снесены, сейчас на этом месте — Манежная площадь. Справа виден только построенный т.н. «Дом Жолтовского» — первый образец сталинского ампира, после возведения которого был отдан приоритет этому стилю архитектурного строительства.

Готовый участок тоннеля.

К слову, в ходе работ выяснилось, что северный вестибюль не удастся завершить к пуску первой очереди. На совещании в Московском комитете партии, Каганович предъявил требование закончить северный вестибюль в срок. Это означало задание в течение 15 дней выполнить работу, которая на южном вестибюле была проделана за 2,5 месяца. Такая задача является крайне трудной даже по сегодняшним меркам. Тем не менее, за эти 15 дней было уложено 3 тысячи квадратных метров мрамора, оштукатурено 20 тысяч квадратных метров поверхности, проведены отделочные работы на площади несколько тысяч квадратных метров, монтаж освещения и многое другое.

Станция «Охотный ряд» готова в конструкциях.

Сооружение наклонного хода.

Подготовка к отделочным работам. 1934 год.

Монтаж эскалаторов.

Эскалаторный ход незадолго до открытия.

Коллектив, строивший станцию «Охотный ряд».

Станция почти готова – остались последние штрихи.

Пробный поезд на станции «Охотный ряд».

Эскалаторы.

Последнее выступление Л. Кагановича перед строителями. 8 мая 1935 года.

Герои-труженики, подарившие Москве новый подземный дворец.

4. История и происхождение названия

Проектное название у станции было — «Охотнорядская» (наряду с «Красноворотской» и «Красносельской», правда, последняя сохранила своё название).

«Охотный ряд» – рекордсмен по количеству переименований среди станций московского метро. Она меняла своё название целых четыре раза, дважды возвращая себе первоначальное имя.

Первоначально станция была названа по площади Охотного ряда (ныне улица Охотный ряд), под которой расположена. Название это продержалось 20 лет, но 25 ноября 1955 года станции присвоили имя Л.М. Кагановича – «Станция имени Л. М. Кагановича» или же просто «Имени Кагановича». Дело в том, что имя Лазаря Моисеевича Кагановича изначально носил весь Московский метрополитен. Ведь именно он был инициатором и руководителем строительства метро в Москве. Сподвижник и правая рука Сталина, Каганович в разные годы занимал посты первого секретаря ЦК компартии Украины, первого секретаря Московского горкома партии, наркома путей сообщения и пр. Пережил всех своих политических противников. Дожил до 97 лет, умер в 1991 году незадолго до распада Союза.

Название это продержалось 20 лет, но 25 ноября 1955 года станции присвоили имя Л.М. Кагановича – «Станция имени Л. М. Кагановича» или же просто «Имени Кагановича». Дело в том, что имя Лазаря Моисеевича Кагановича изначально носил весь Московский метрополитен. Ведь именно он был инициатором и руководителем строительства метро в Москве. Сподвижник и правая рука Сталина, Каганович в разные годы занимал посты первого секретаря ЦК компартии Украины, первого секретаря Московского горкома партии, наркома путей сообщения и пр. Пережил всех своих политических противников. Дожил до 97 лет, умер в 1991 году незадолго до распада Союза.

Итак, московское метро носило его имя. Но в 1955 году был открыт ленинградский метрополитен, сразу же получивший имя Ленина. Легенда гласит, что кто-то сказал, почему, мол, в Ленинграде метро названо именем вождя, а в столице – нет? Тем более, что Каганович к тому времени уже не был в фаворе. И одним днём Московскому метрополитену было присвоено имя Ленина. Чтобы не обидеть Лазаря Моисеевича, в качестве «компенсации» было решено присвоить его имя одной из станций первой очереди метро. Всё это, заметьте, при его жизни – подобной чести удостаивался только сам Сталин.

Всё это, заметьте, при его жизни – подобной чести удостаивался только сам Сталин.

Но название это продержалось недолго – всего два года. В 1957 году Каганович за критику Хрущёва был объявлен членом «антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова» и смещен со всех постов. Натурально, и станции 15 октября вернули историческое название «Охотный ряд». Больше имя Кагановича на схеме московского метро не появлялось. Да и в течение этих двух лет (кстати, это самый короткий срок присутствия в названии станции антропотопонима, то есть какой-либо личности), честно говоря, все по-прежнему называли станцию «Охотным рядом».

Схема метро 1955, на ней станция отмечена как «Имени Л. М. Кагановича». Источник: «Наше метро».

Но и название «Охотный ряд» на этот раз задержалось на станции ненадолго – всего на 4 года. В 1956 году площадь Охотный ряд преобразовали в одноименную улицу, а в 1961 году три улицы – Охотный ряд, Моховую и Театральный проезд – объединили в одну магистраль. Назвали это новообразование проспектом Маркса. Также в него вошла уже по сути исчезнувшая Моисеевская площадь. Мы надеемся, что все знают, кто такой Карл Маркс. Это основоположник марксизма. Если без шуток, то его учение, как к нему ни относиться, оказало колоссальное влияние на всю мировую историю.

Назвали это новообразование проспектом Маркса. Также в него вошла уже по сути исчезнувшая Моисеевская площадь. Мы надеемся, что все знают, кто такой Карл Маркс. Это основоположник марксизма. Если без шуток, то его учение, как к нему ни относиться, оказало колоссальное влияние на всю мировую историю.

В общем, вслед за этими преобразованиями 30 ноября 1961 года и станция метро получила новое имя – «Проспект Маркса».

Отвлекаясь немного в сторону, скажем, что на новом проспекте была необычная нумерация домов. Видимо, во избежание путаницы при перенумерации, было нарушено общемосковское правило присваивать четные номера домам по правой стороне от центра, а на концентрических – по часовой стрелке. На проспекте Маркса нумерация домов шла против часовой стрелки.

Также планировалось строительство новой магистрали под проектным названием «Северный луч», которая продолжила бы проспект на север от площади Дзержинского (Лубянки) до Останкино. К счастью, это не было реализовано. Так как неизбежно привело бы к уничтожению многих старых зданий на Неглинной улице.

В 1990 году, на волне перемен, всем трём улицам, входившим в проспект Маркса, вернули исторические названия. А следом первоначальное имя вернула себе и станция метро. Надеемся, что теперь уже навсегда.

Итак, «Охотный ряд». Откуда появился этот топоним? Ага, скажете вы, наверное, там были торговые ряды, где продавали разную дичь. И будете совершенно правы. Но это было примерно в середине XVIII века – именно тогда улица и получила своё название. А заселена она была намного раньше – еще в XV веке, и её первоначальное название, к сожалению, до сих пор не установлено. В 1406 году упоминается располагавшаяся здесь церковь Параскевы Пятницы, а в 1458 году – церковь Анастасии. В этом же столетии улицу пересекла дорога на Новгород, проходившая от Красной площади по Тверской улице, что привело к возникновению в этом районе множества кузниц и постоялых дворов.

В XVII веке здесь стала селиться знать: появились дворы князя Долгорукова, бояр Волынских, Троекуровых, князя В. В. Голицына, был построен каменный храм Параскевы Пятницы. Другую сторону улицы занимали Солодовенный, Житный и Мучной ряды, сгоревшие в 1737 году. Как раз на их месте разместились лавки, торговавшие битой дичью и птицей. Но в XIX веке охотникам пришлось потесниться – Охотнорядскую площадь облюбовало московское купечество, в результате чего Охотный ряд приобрел исключительно торговый характер: там расположились многочисленные торговые лавки, склады, гостиницы, трактиры. Со временем это место превратилось в одно из самых грязных и криминальных мест Москвы. И это все в самом центре города.

Другую сторону улицы занимали Солодовенный, Житный и Мучной ряды, сгоревшие в 1737 году. Как раз на их месте разместились лавки, торговавшие битой дичью и птицей. Но в XIX веке охотникам пришлось потесниться – Охотнорядскую площадь облюбовало московское купечество, в результате чего Охотный ряд приобрел исключительно торговый характер: там расположились многочисленные торговые лавки, склады, гостиницы, трактиры. Со временем это место превратилось в одно из самых грязных и криминальных мест Москвы. И это все в самом центре города.

Охотный ряд. 1908 год. Теперь на месте церкви Параскевы Пятницы – здание Государственной думы. В белом здании с красными вывесками, которое мы видим на заднем плане, сегодня расположен северный вход в метро.

Перемены начались уже при советской власти: в 1924 году деревянные лавочки, а в 1930 году каменные магазины и амбары были снесены. К 1932 году вся площадь была очищена от ветхих строений, и на ней началось строительство первой очереди гостиницы «Москва». Потом был построен Дом Совета Труда и Обороны (позже Госплан, ныне Государственная Дума РФ). Дабы расчистить место для его постройки, снесли уже не ветхие торговые ряды, а отреставрированную церковь Параскевы Пятницы и палаты Голицына XVII века.

Потом был построен Дом Совета Труда и Обороны (позже Госплан, ныне Государственная Дума РФ). Дабы расчистить место для его постройки, снесли уже не ветхие торговые ряды, а отреставрированную церковь Параскевы Пятницы и палаты Голицына XVII века.

Торговые ряды Охотного ряда. Практически все здания что мы видим в кадре — снесены в 1930-е годы. Сейчас на этом месте — Манежная площадь. Из ориентов — на заднем плане видно здание гостиницы «Метрополь» со стеклянной крышей.

Проспект Маркса в 1970-е годы.

В середине 1990-х годов, по инициативе тогдашнего мэра Москвы Ю. М. Лужкова, на Манежной площади начали строить подземный торговый комплекс, который впоследствии получил название «Охотный ряд».

Ст.м. Охотный ряд — BluesMaker`s home — LiveJournal

1. У станции два вестибюля: восточный и западный. Начнем с западного. Из него на поверхность сейчас выходят 7 лестничных сходов и еще есть выход в ТЦ «Охотный ряд». Раньше же выход был всего один и вестибюль был встроен в угол здания гостиницы «Москва». В конце 50-х построили подземные пешеходные переходы на пересечении ул. Тверская и ул. Охотный ряд и сейчас попасть в вестибюль можно только через сеть этих пешеходных переходов. Вестибюль в здании гостиницы «Москва» закончился вместе с кончиной самого исторического здания, как я понял. В новодельной гостинице, выстроенной заново на месте снесенной, для входа в метро места не нашлось. Негоже, чтобы какие-то плебеи занимали такую дорогую московскую землю в самом центре, наверно так думали тогдашние градоначальники. Итак выходы 1 и 2 находятся около гостиницы «Националь». Лестничные марши выхода 1 расположены под углом друг к другу. Странное решение, если честно, что мешало разместить переходы на 15-20 метров дальше по Тверской? Хотя может что-то внизу мешало разместить переход именно там, кто знает, это же центр, тут могут быть какие-то коммуникации, линии правительственной связи, все что угодно.

Раньше же выход был всего один и вестибюль был встроен в угол здания гостиницы «Москва». В конце 50-х построили подземные пешеходные переходы на пересечении ул. Тверская и ул. Охотный ряд и сейчас попасть в вестибюль можно только через сеть этих пешеходных переходов. Вестибюль в здании гостиницы «Москва» закончился вместе с кончиной самого исторического здания, как я понял. В новодельной гостинице, выстроенной заново на месте снесенной, для входа в метро места не нашлось. Негоже, чтобы какие-то плебеи занимали такую дорогую московскую землю в самом центре, наверно так думали тогдашние градоначальники. Итак выходы 1 и 2 находятся около гостиницы «Националь». Лестничные марши выхода 1 расположены под углом друг к другу. Странное решение, если честно, что мешало разместить переходы на 15-20 метров дальше по Тверской? Хотя может что-то внизу мешало разместить переход именно там, кто знает, это же центр, тут могут быть какие-то коммуникации, линии правительственной связи, все что угодно.

2. Конечно же здесь прошла любимая Сергеем Семеновичем реновация и лестничные сходы теперь отделаны камнем и имеют нержавеющие поручни. То, что станция находится в двух шагах от кремля не спасло её от кривого ремонта. Например никуда не делись короба под проводку, правда их сделали из модной нержавейки а не из белого пластика, но все равно это не чистое решение, а халтура.

Конечно же здесь прошла любимая Сергеем Семеновичем реновация и лестничные сходы теперь отделаны камнем и имеют нержавеющие поручни. То, что станция находится в двух шагах от кремля не спасло её от кривого ремонта. Например никуда не делись короба под проводку, правда их сделали из модной нержавейки а не из белого пластика, но все равно это не чистое решение, а халтура.

3. Реконструкция даже в таком мажорном месте не предусматривала улучшения доступности станции для маломобильных пассажиров. Лифтов тут не появилось. Еще интересно, что же в подуличнике произошло с камнем, в верхней части стены он как будто запачкан грязью.

4. Выходы 3 и 4 находятся на другой стороне, около Государственной Думы. Здесь также какая-то грязь на стенах и еще меня позабавили крышки из рифленой нержавейки на полу. Странные такие заплатки. Ладно уж для своих жителей делаете ремонт станций ужасающего качества. Но в центре-то хоть можно было пригласить специалистов более высокого класса, чтобы хоть перед иностранцами не приходилось краснеть за этот ужас.

5. Между лестничными сходами, прямо под Тверской расположены проходы к вестибюлю, он находится ниже уровня подуличника.

6. С одной стороны двери на выход.

7. А с другой на вход.

8. Тут бывает довольно людно в часы пик, собственно как и на всех центральных станциях.

9. С обоих сторон от дверей на вход, расположены проходы к ТЦ «Охотный ряд» и выходам 5, 6 и 7.

10. Выходы 5 и 6 находятся у гостиницы «Москва» или как там она сейчас называется. Один из выходов также с поворотом лестницы. И с камнем здесь все та же беда. Как будто его намазали каким-то клеем. Может быть это антивандальный лак, такое покрытие я уже видел, например на ст.м. «Тульская» в подуличниках. В общем, что бы это ни было, выглядит просто ужасно.

11. Навигация.

12. Выходы 5 и 6 одни из самых загруженных, особенно в дни проведения всяческих ярмарок и фестивалей на Манежной площади. Слава богу в том году их почти не было и город немного отдохнул от ярморочных палаток и бутафорских декорация.

17. И последний наземный выход находится радом с Историческим музеем. Здесь лестница сделана широченной, хотя дальше проход сужается и подуличник сделан вполне себе обычной ширины. Вот так выглядел этот выход в город до реконструкции.

18. Вид в другую сторону. Самый что ни на есть центр!

19. В 2018 году этот выход и подуличник реконструировали и вход здесь был закрыт. Реконструкция началась в конце 2017 года и продолжалась до 2018-го.

20. Реконструкция имела, как всегда, косметический характер. Сняли старую облицовку, прилепили новую. Удивительно, в рамках реконструкции не придумали ничего интересного. Никаким образом не украсили выходы, как, например лобики над лестницами на станции «Тверская». Или можно было придумать что-то современное интересное, пригласить архитекторов, дизайнеров. Но нет, просто один камень заменили на другой. Естественно лифт здесь тоже не установили, хотя здесь бы он вписался идеально, за счет такой ширины лестницы. Доступная среда, нет не слышали. Современный дизайн, тоже не слышали.

Доступная среда, нет не слышали. Современный дизайн, тоже не слышали.

21. Подуличник был бы унылым, если бы не графити, которые появились тут в 2015 году.

22. Матрешка, балалайка, березка.. все стереотипы о России. =)

23. Внезапно стихи Николая Михайловича Языкова (а не Газманова «… Москва — златые купола!» уже хорошо). Интересно, что у этого стиха есть продолжение:

Здесь всё бывало: плен, свобода,

Орда, и Польша, и Литва,

Французы, лавр и хмель народа,

Всё, всё!.. Да здравствует Москва!

24. Еще немного стереотипных картинок. Кстати очень прикольные тут были светильники и на них буквы со стрелками — такие олдскульные лайтбоксы. Поглядите, кстати, как было светло в подуличнике раньше, за счет своей формы светильники давали больше света в переход, ребра не потолке его не перекрывали.

25. Еще несколько стихов о Москве.

26. И еще фрагмент.

27. Через год граффити закрасили и на его месте появилось другое. Тут попроще и менее цветасто, но все те же исконные образы. Три богатыря.

Тут попроще и менее цветасто, но все те же исконные образы. Три богатыря.

28. Три девицы под окном.

29. Кстати на заднем плане видно, что уже в 2016 году здесь шел какой-то ремонт. Это бесконечный собянинский ремонт.

30. Богатырь везет чей-то связанный труп. =)

31. А вот как подуличник выглядит сейчас. На стенах новый камень, решетки из нержавейки, новый пол. А вот освещение стало хуже. Светильники, что были тут до реконструкции светили ярче и давали больше света. Естественно от коробов избавится не получилось и здесь. Не знаю в чем проблема с этими проводами, почему их нельзя провести скрыто, почему это всегда такая неразрешимая проблема, причем это не только в метро так. =)

32. Если вы еще не запутались в местных подземных переходах, то вот еще интересное место. Это вход в ТЦ «Охотный ряд» и спуск в вестибюль метро. По сути, по стилистике — это такой еще один вестибюль станции метро, такой распределительный зал. Ничего не напоминает отделка зеленым и светлым камнем? Мне напоминает отделку как минимум нескольких станций метро: «Воробьевы горы», «Трубная», «Марьина роща».

33. Метрошный стиль отделки тут потому, что этот зал проектировали специалисты из Метрогипротранса. Архитектором этой части был Амантай Лукманович Куренбаев, он же автор станции «Марьина роща». По лесенке из подуличника спускаемся к вестибюлю, а вот в ТЦ ведет уже эскалатор. Приоритеты тут расставлены очень четко. Торговый центр должен быть удобным для покупателей, а вот метро совсем не обязательно. Такие приоритеты были при Лужкове, практически без изменений они перекочевали и в настоящее собянинское время. Торговый центр важнее общественного транспорта. Яркий пример — Центральный автовокзал. =)

34. Здесь даже сохранились еще такие архаичные двери, их все меньше осталось, повсеместно их заменяют на двери из нержавеющего профиля.

35. А вот и вестибюль. Он, как и на всех станциях первой очереди довольно маленький, так как тогда не было всего того, чем пичкают вестибюли сейчас, даже не было турникетов. Сейчас же поперек зала установлена линейка турникетов в глухом торце находятся кассы, причем явно это помещение было пристроено уже позднее. Вход здесь сделан с двух сторон, с одной стороны — вход из ТЦ, а с противоположной — вход из подуличника (см. фото 7)

Вход здесь сделан с двух сторон, с одной стороны — вход из ТЦ, а с противоположной — вход из подуличника (см. фото 7)

36. Мне не удалось найти фото именно этого вестибюля, но так как оба вестибюля практически одинаковые, они отличаются только цветом колонн, на которых опирается свод, то скорее всего в этом зале вдоль центральной оси стояли светильники — торшеры. Их убрали и теперь освещение в вестибюле выполнено в виде линейных светильников на сводах вдоль колонн.

37. Потолок сводчатый кессонированный, похожий на вафлю. =) Никаких особых декоративных элементов в вестибюле нет, только небольшие капители у колонн. Все предельно лаконично. Кстати, я вот о чем подумал. Сейчас мы называем этот зал вестибюлем, так как тут установлены кассы и турникеты, а изначально вестибюль был наземный, расположенный в здании гостиницы и скорее всего кассы располагались там, а это был просто аванзал перед спуском на платформу.

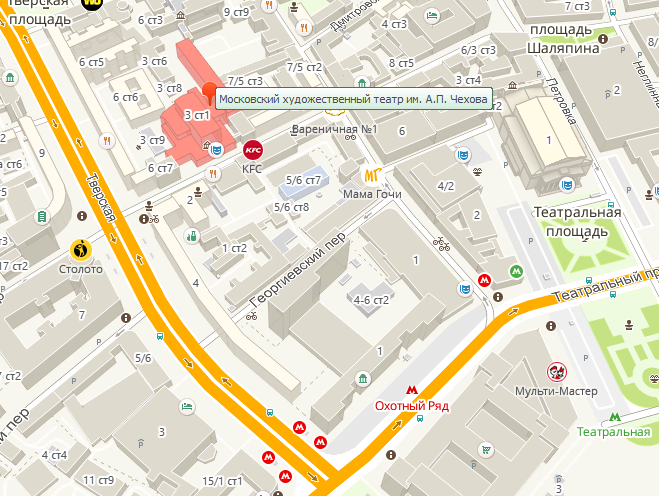

38. Восточный вестибюль также был спроектирован встроенным в здание, Слава богу оно сохранилось. Устройство вестибюлей станций метро в существующие здания, особенно в исторической центральной части города имеет большой смысл, так как в таком случае на улице не появляется никаких дополнительных элементов, что, конечно же хорошо. Конечно такой вариант сложнее, особенно если вестибюль встраивается в историческое здание, как здесь. Но зато это чистое решение. Автором проекта этого вестибюля выступил Дмитрий Николаевич Чечулин. Причем кроме работ по встраиванию вестибюля в здание, им была проведена работа и по полной переделке фасада. Та часть, где находится вестибюль выделена цветом и отделкой, также по бокам фасадов сделаны ниши, в которых были установлены скульптуры. Автор хотел установить скульптуры еще и в верхней части здания, но видимо архитектора вовремя остановили. Любовь Чечулина к скульптурам на фасадах своих сооружений вполне очевидна. Вспомним все ту же ст.м. «Динамо» =)

Устройство вестибюлей станций метро в существующие здания, особенно в исторической центральной части города имеет большой смысл, так как в таком случае на улице не появляется никаких дополнительных элементов, что, конечно же хорошо. Конечно такой вариант сложнее, особенно если вестибюль встраивается в историческое здание, как здесь. Но зато это чистое решение. Автором проекта этого вестибюля выступил Дмитрий Николаевич Чечулин. Причем кроме работ по встраиванию вестибюля в здание, им была проведена работа и по полной переделке фасада. Та часть, где находится вестибюль выделена цветом и отделкой, также по бокам фасадов сделаны ниши, в которых были установлены скульптуры. Автор хотел установить скульптуры еще и в верхней части здания, но видимо архитектора вовремя остановили. Любовь Чечулина к скульптурам на фасадах своих сооружений вполне очевидна. Вспомним все ту же ст.м. «Динамо» =)

39. Итак, в этих нишах были установлены скульптуры физкультурников, от них даже остались постаменты. Довольно сложно с авторством скульптур. Газета «Вечерняя Москва» в 1935 году напечатавшая фото скульптур, написала, что автором является скульптор Степанянц, где пишут, что автор на самом деле Е. Д. Степаньян… А вот всезнающая Википедия говорит нам, что автором скульптур был Матвей Генрихович Манизер. В общем запутанная история. В какой-то момент скульптуры убрали, они якобы не вписывались в облик здания. Но, что интересно… скульптуры не были потеряны. По крайней мере одна из них (или её копия) сохранилась. На исторических фото скульптур было всего две, их установили в ниши главного фасада (на фото слева) а вот другие 4 ниши пустовали всегда. Интересно, когда дойдет очередь до реставрации станции «Охотный ряд» украсят ли ниши скульптурами, которые планировал автор?

Довольно сложно с авторством скульптур. Газета «Вечерняя Москва» в 1935 году напечатавшая фото скульптур, написала, что автором является скульптор Степанянц, где пишут, что автор на самом деле Е. Д. Степаньян… А вот всезнающая Википедия говорит нам, что автором скульптур был Матвей Генрихович Манизер. В общем запутанная история. В какой-то момент скульптуры убрали, они якобы не вписывались в облик здания. Но, что интересно… скульптуры не были потеряны. По крайней мере одна из них (или её копия) сохранилась. На исторических фото скульптур было всего две, их установили в ниши главного фасада (на фото слева) а вот другие 4 ниши пустовали всегда. Интересно, когда дойдет очередь до реставрации станции «Охотный ряд» украсят ли ниши скульптурами, которые планировал автор?

40. Скульптура, что предположительно стояла в нише вестибюля… сейчас стоит во дворе дома 59, корпус 1 по Дмитровскому шоссе.

41. Удивительное дело. Даже если это не тот оригинальный спортсмен, но все равно эта скульптура из тех времен. Большинство из подобных произведений, установленных во дворах, разрушились или были демонтированы. Этот мужчина в трусах и с мячом до сих пор в строю! Говорят, что в этих домах жили метростроевцы, может быть кто-то из них похлопотал за «атлета», когда его демонтировали в конце 50-х со своего изначального места. В любом случае, даже если было и не так… все равно это красивая легенда, которая должна быть у каждой старой станции Московского метро. =)

Большинство из подобных произведений, установленных во дворах, разрушились или были демонтированы. Этот мужчина в трусах и с мячом до сих пор в строю! Говорят, что в этих домах жили метростроевцы, может быть кто-то из них похлопотал за «атлета», когда его демонтировали в конце 50-х со своего изначального места. В любом случае, даже если было и не так… все равно это красивая легенда, которая должна быть у каждой старой станции Московского метро. =)

42. Фасад со стороны Большого театра. Смотрите какие здесь еще старые винтажные флагодержатели. И цвет стен… в какой-то момент был серый.

43. Фасад, выходящий на Театральный проезд. Интересно, что на фасаде написано, что это вход только на станцию «Охотный ряд», хотя отсюда можно попасть и на «Театральную». Эта надпись немного сбивает с толку. Раньше я её вообще не замечал, просто знал, что отсюда можно спуститься на ст.м. «Театральная» и «Охотный ряд», а теперь вот задумался, как людям, впервые тут оказавшимся понять, как им пройти к «Театральной», если они ориентируются только на вывески. Интересно, что входа с этой стороны теперь нет. Эти 6 дверей не используются.

Интересно, что входа с этой стороны теперь нет. Эти 6 дверей не используются.

44. А теперь заглянем в вестибюль. Хотя строго говоря, сегодня это уже не вестибюль. Это просто входной павильон. Раньше да, это был полноценный вестибюль, здесь были расположены кассы и у входящих проверяли билеты. Изначально там, где сейчас мы видим эти желтые ниши с заложенными проемами, были проходы, туда, в это помещение ведет пара дверей справа, если смотреть со стороны улицы. Сейчас они закрыты. Могу предположить, что это было сделано для распределения потоков на выход, чтобы люди шли через две пары сдвоенных дверей, а не через одну, как это сделано сейчас. Это логично, если вспомнить, что вход был через две пары дверей центрального фасада и пару с боковых, то есть на вход с каждой стороны по 4 двери и на выход тоже должно было быть по 4 двери. Интересно, что там сейчас за этими техническими дверями?

45. Удивительно, что деревянные двери дошли до наших дней и их не заменили на алюминиевые или нержавеющие. Конечно они не в идеальном состоянии и еще эти провода и тепловые завесы.

Конечно они не в идеальном состоянии и еще эти провода и тепловые завесы.

46. Судя по дверям и вентрешетке, там за этими арками есть помещения, но сейчас они используются как служебные. Такие ниши находятся с двух сторон павильона. Еще интересная деталь, изначально ограждение заканчивалось там, где заканчивается лестничный спуск, но видимо потом добавили еще одну секцию, причем сдвинули её немного, чтобы образовался проход. Такая немного странная конструкция. Наверное это сделано для того, чтобы народ не путался по какой лестнице им спускаться. На самом деле не очень понятно, почему ограждение вообще не замкнули. В принципе, если кому надо попасть за перегородку, может просто выйти и войти в соседнюю дверь.

47. Для того, чтобы развести потоки входящих и выходящих пассажиров, в вестибюле сделали несколько лестниц и разнесли их так, чтобы потоки в вестибюле не пересекались. Две лестницы по бокам — это на выход.

48.

49. А лестница посередине с двумя сходами — это на вход. Изначально вход был организован через двери фасада, выходящего на Театральный проезд, того самого, где стояли физкультурники. Причем на вход работали только две пары дверей, те что находились по бокам. Центральные двери были закрыты. Ограждение этой лестницы относительно неплохо сохранилось, парапет снизу отделан темным камнем, а верхняя крышка — светлым. Таким же камнем облицованы и стойки ограждения. Вот они в очень плохом состоянии и требуют реставрации. Зато заполнение ограждения из металла сохранилось неплохо, нужно только отчистить его от слоев серой краски и все.

Изначально вход был организован через двери фасада, выходящего на Театральный проезд, того самого, где стояли физкультурники. Причем на вход работали только две пары дверей, те что находились по бокам. Центральные двери были закрыты. Ограждение этой лестницы относительно неплохо сохранилось, парапет снизу отделан темным камнем, а верхняя крышка — светлым. Таким же камнем облицованы и стойки ограждения. Вот они в очень плохом состоянии и требуют реставрации. Зато заполнение ограждения из металла сохранилось неплохо, нужно только отчистить его от слоев серой краски и все.

50.

51. Буквально недавно все было заставлено какими-то палатками, билетным киоском, всё это хозяйство стояло на пути дверей со стороны главного фасада. Естественно ни о каком их открытии для пассажиров речи тогда быть не могло.

52. Посмотрите какая жесть! А это центральная дверь, она для пассажиров не открывалась и в начале, когда станцию только открыли. Понятно почему, кстати. Войдя в нее пассажир упирался бы сразу в ограждение лестницы. Интересный такой косяк проектировщиков. Понятно, что дверь на фасаде нужна была для «дизайна», но можно было сделать изначально глухой витраж без дверей. =)

Интересный такой косяк проектировщиков. Понятно, что дверь на фасаде нужна была для «дизайна», но можно было сделать изначально глухой витраж без дверей. =)

53. Сейчас всех торгашей из бывшего вестибюля убрали и здесь стало просторнее. Мне вообще всегда казалось, что это маленький такой вестибюльчик, на самом деле нет, просто он был заставлен всяким барахлом. Целую стену освободили и в принципе можно снова открывать на вход двери со стороны Театрального проезда, теперь проходу пассажиров ничего не мешает.

54. Спустимся вниз. Две лестницы, которые разделены вверху в итоге приходят в один и тот же переход. Слева лестница на выход, а справа на вход.

55. Правая лестница. Тут я даже не буду говорить про короба с проводами, так как со временем на станции появлялось все больше потребителей и к ним надо было проводить проводку, никто особо не заморачивался и проводку вели по верху отделки. Конечно станция требует реставрации и может быть тогда весь этот мусор уберут с глаз долой.

56. В переходе раньше в этих розетках на потолке были светильники в виде полусфер. Потом они исчезли и сейчас освещение выполнено в виде светильников в верхней части стены. Но архивному фото кажется, что в верхней части стены была плитка (но это не точно), а вот пол совершенно точно был выложен плиткой. Плитка проиграла с борьбе с грубыми ботинками пролетариев и была заменена на гранит с бесконечной стойкостью к истиранию.

57. Нынешний вестибюль, как и соседний, раньше был просто аванзалом перед спуском на платформу. Вестибюли находились выше. Аванзалы похожи, но есть и отличие. Отличие в цвете отделки колонн. Это наверное первый случай цветовой дифференциации выходов в нашем метро. Помните «Лермонтовский проспект» и «Жулебино», где цветовой переход от платформы к выходам говорил нам в каком вестибюле вы находимся в «салатовом» или «оранжевом». Тогда это было очень по-новаторски, но корни такого цветового разделения мы видим уже на станции первой очереди.

58. В 1961 году станция получила название «Проспект Маркса» до этого дважды побывав «Охотным рядом» и один раз «Имени Кагановича». По случаю переименования на торце нынешнего вестибюля, а тогда аванзала, появилось изображение Карла Маркса, выполненное из камня. Автор — член союза художников СССР Евгений Ефремович Рейхцаум. Интересно, что еще один Маркс в виде скульптурного изваяния головы, стоял и в другом вестибюле, есть такое историческое фото, где эта голова видна. Также памятник Марксу стоит на поверхности, там он высечен из цельного куска гранита и смотрит на Большой театр. Куда делась голова из вестибюля в гостинице «Москва» не известно, а вот остальные два Маркса до сих пор на месте. Это архивное фото, тут еще турникеты старого образца с пирамидками и газетные автоматы.

В 1961 году станция получила название «Проспект Маркса» до этого дважды побывав «Охотным рядом» и один раз «Имени Кагановича». По случаю переименования на торце нынешнего вестибюля, а тогда аванзала, появилось изображение Карла Маркса, выполненное из камня. Автор — член союза художников СССР Евгений Ефремович Рейхцаум. Интересно, что еще один Маркс в виде скульптурного изваяния головы, стоял и в другом вестибюле, есть такое историческое фото, где эта голова видна. Также памятник Марксу стоит на поверхности, там он высечен из цельного куска гранита и смотрит на Большой театр. Куда делась голова из вестибюля в гостинице «Москва» не известно, а вот остальные два Маркса до сих пор на месте. Это архивное фото, тут еще турникеты старого образца с пирамидками и газетные автоматы.

59. Сейчас все расчистили и стало лучше.

60. Еще ностальгическое фото. Вид в сторону эскалатора. В этом, как и в другом вестибюле, были установлены светильники торшеры по оси вестибюля, но потом их демонтировали, а освещение сделали в виде все тех же светильников, пущенных по верху стены.

61. С правой стороны от Маркса находится проход к станции «Театральная». У самой «Театральной» своих вестибюлей нет, выход со станции осуществляется через вестибюли соседних пересадочных станций. Такая компоновка вестибюля не самый идеальный вариант, так как в часы пик пассажиропотоки пересекаются, что не очень удобно для пассажиров.

62. Хотя сам зал вестибюля довольно просторный.

63. Потолок арочный с неглубокими кессонами. Сейчас он освещен не очень хорошо, так как изначальная задумка у архитекторов была в освещении вестибюля торшерами, которые бы давали свет и для освещения собственно помещения, а также освещали бы свод.

64. Спускаемся на платформу.

65. Забавно, что в торцах нет гермозатворов… А где же они? А если зомбиапокалипсис?

66. В середине центрального зала сделана пересадка на ст.м. «Театральная».

67. Пересадка выполнена в виде эскалаторов, идущих под платформу. С одной стороны такая пересадка не очень удобна в том плане, что создает сужение в этом месте и пассажирам приходится идти прижимаясь к пилонам. Причем спуски эти разнесены от центра платформы, что не есть хорошо, так как создают сужение с обоих концов станции. Но с другой стороны такая компоновка позволяет поставить эскалаторы, что в схеме с пересадкой сбоку с подъемом на мостик над путями в принципе не возможно. Просто физически эскалатор не влезет.

Причем спуски эти разнесены от центра платформы, что не есть хорошо, так как создают сужение с обоих концов станции. Но с другой стороны такая компоновка позволяет поставить эскалаторы, что в схеме с пересадкой сбоку с подъемом на мостик над путями в принципе не возможно. Просто физически эскалатор не влезет.

68. Эскалаторы стоят уже новенькие с блестящей отделкой, а вот ограждение аутентичное, оно здесь со времени открытия пересадки. Если не ошибаюсь, пересадку открыли в 1944 году. Про переходы мы поговорим, я так думаю, в рамках обзора станции «Театральная». Глядя на станцию «Театральная» после «Охотного ряда», не покидает ощущение того, что они в чем-то похожи по дизайну, те же сдвоенные полуколонны на пилонах (пилоны, правда там побольше), тот же кессонированный потолок, тот же шахматный рисунок на полу. Но, конечно там вся отделка гораздо богаче, куча декоративных элементов. Такое ощущение, что «Театральная» — более прокачанная версия «Охотного ряда». Собственно это очень хорошо показывает разницу в подходах архитекторов, работавших над станциями первой очереди, и тем, что случилось потом с постепенным переходом к тому самому имперскому роскошному стилю, который главенствовал в Московском метро в последующие лет 15, до момента начала борьбы с архитектурными излишествами.

69. В оригинале на путевой стене была плитка, которую заменили на камень. Причем сделали это на редкость неплохо. Обычно если меняют материал на путевой, то выглядит это не всегда хорошо. Яркий пример — это ст.м. «Белорусская» Замоскворецкой линии. А на «Охотном ряду» путевая после обновления смотрится довольно неплохо, как будто так и было. Часть изначальной плитки оставили в одном из торцов и это хорошо.

70. Почему-то мне всегда казалось, что станция «Охотный ряд» построена в 70-е. =) Может быть потому, что она довольно неплохо сохранилась для своих лет.

71.

72. Новая навигация на пилоне. Довольно интересный формат. На платформах обычно ставят «глобус метро», а такие вот навигационные указатели мы встречаем в переходах перед лестницами на поверхность. Впервые встречаю такой плакат с навигацией именно на платформе, хотя может просто не обращал внимания. И вот почему эту вывеску нельзя было повесить по середине пилона!

73. Чечулин, который проектировал восточный вестибюль, также предлагал свой вариант решения и платформенной части, у него на стенах пилонов в проходах были размещены панно. Такой вариант, как ни странно в последствии был реализован в нашем метро… на станции метро «Фонвизинская», где каждый пилон украшает трехмерные панно с подсветкой. А по оси центрального зала Чечулин планировал установить фонтаны. На самом деле, если бы такой вариант был предложен позже, когда в моду вошел большой имперский стиль, то вполне возможно, что его реализовали, но не в этот раз. Интересно, что и фонтан в итоге появился на одной из московских станций. Однако за основу приняли более лаконичный вариант проекта архитектора Юрия Александровича Ревковского. Этот же тандем Ревковский и Чечулин, работали над станцией «Динамо», причем Ревковской снова занимался подземной частью, а Чечулин павильонами.

Такой вариант, как ни странно в последствии был реализован в нашем метро… на станции метро «Фонвизинская», где каждый пилон украшает трехмерные панно с подсветкой. А по оси центрального зала Чечулин планировал установить фонтаны. На самом деле, если бы такой вариант был предложен позже, когда в моду вошел большой имперский стиль, то вполне возможно, что его реализовали, но не в этот раз. Интересно, что и фонтан в итоге появился на одной из московских станций. Однако за основу приняли более лаконичный вариант проекта архитектора Юрия Александровича Ревковского. Этот же тандем Ревковский и Чечулин, работали над станцией «Динамо», причем Ревковской снова занимался подземной частью, а Чечулин павильонами.

74. Мне оформление пилонов напоминает мост, не знаю, чего хотел добиться автор, но у меня совершенно четкие ассоциации с мостом: мощные опоры и сводчатые пролетные строения.

75. По центральной оси были установлены светильники-торшеры, такие же стояли и в распредзалах наверху. В последствии их убрали и заменили на круглые светящиеся шары, висящие на своде. Скорее всего это произошло в тот момент, когда была открыта пересадка так как часть торшеров необходимо было демонтировать в месте появления эскалаторных наклонов.

В последствии их убрали и заменили на круглые светящиеся шары, висящие на своде. Скорее всего это произошло в тот момент, когда была открыта пересадка так как часть торшеров необходимо было демонтировать в месте появления эскалаторных наклонов.

76. Интересно расположены лавки, они установлены в проемах между пилонами — очень необычное решение. Вон там справа на заднем плене как раз видно лавку.

77. На удивление станция производит очень приятное впечатление. Станции первой очереди, особенно глубокого заложения, выглядят довольно грустно. А вот тут все неплохо. Может потому, что пилоны не такие широкие и через проемы видны боковые залы, это делает платформенную часть не такой депрессивной, как на «Красных воротах» например. Опять же преобладающая светлая отделка благотворно сказалась на общем впечатлении о станции.

78. Когда катались на поезде из вагонов типа «А» ночью…. проезжали эту станцию и делали тут остановку.

79. Поезд и станция одного года выпуска — очень символично.

80. А я на этом заканчиваю.

ЛУБЯНКА <<< ОХОТНЫЙ РЯД >>> БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ЛЕНИНА

Пересадка на ст.м. Театральная

Охотный ряд до станции Белорусская

Найти транспорт до Белорусской (вокзал)

Путешествие из

Путешествие из

Поиск жилья с Booking.com

Нужен номер в гостинице в Москве?

Забронировать

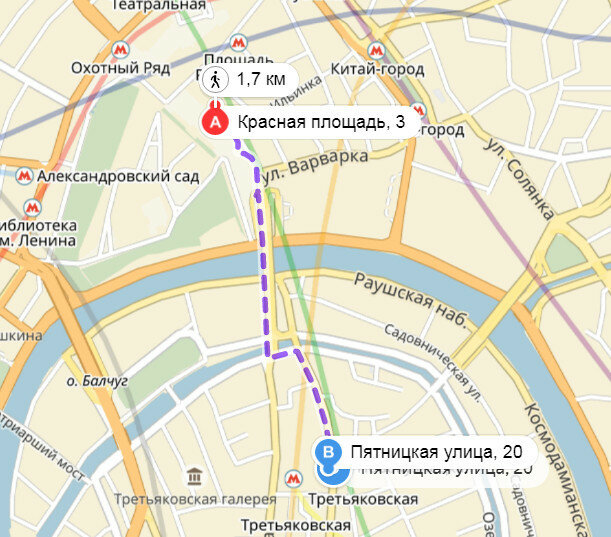

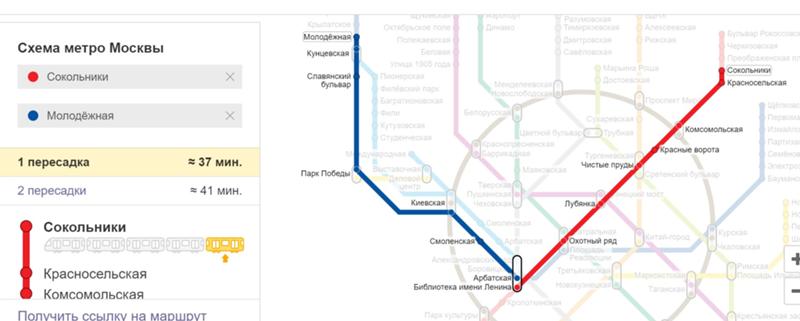

4 варианта на чём дешевле добраться из Охотного Ряда в Станцию Белорусская: на автобусе, метро, такси или пешком

Выберите вариант ниже, чтобы увидеть пошаговые инструкции и сравнить цены на билеты и время в пути в планировщике путешествий Rome2rio.

Ночной автобус

- Ночной автобус от Охотного Ряда до Белорусской.

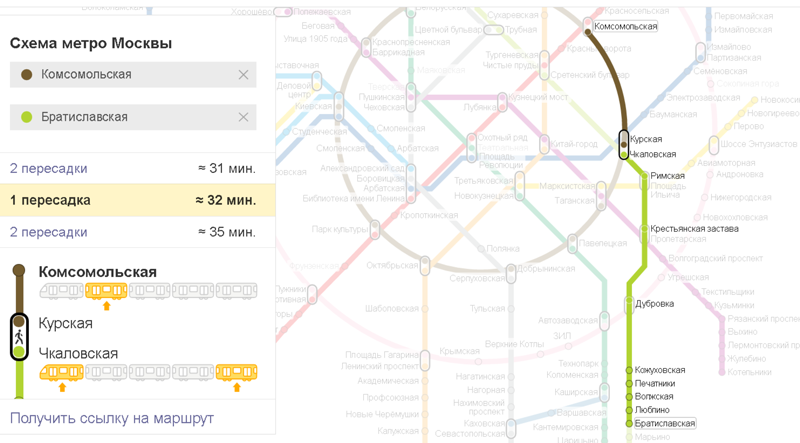

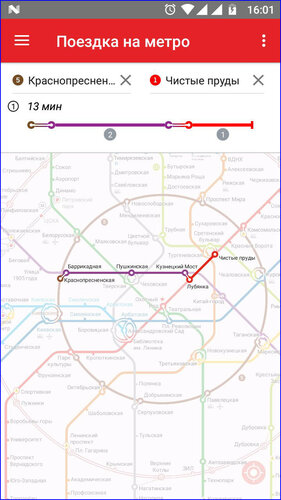

Метро

- На метро от Театральной до Белорусской.

Такси

- На такси от Охотного Ряда до Белорусской (вокзал)

Ходить

- Прогулка от Охотного Ряда до станции Белорусская.

Самый быстрый способ добраться туда Самый дешевый вариант Дистанция между

ПоделитьсяСохраните эту ссылку, чтобы быть в курсе ограничений в связи с COVID-19

Безопасное путешествие во время COVID-19

Правила, которым необходимо следовать в России

ОбязательноОбязательно

Путешествие по России

Соблюдайте правила безопасности при COVID-19

Помощь при COVID-19 в России

Если вам нужна помощь, посетите национальный веб-сайт по COVID-19 или позвоните на горячую линию COVID-19 8-800-2000-112