Пищевой круговорот

Что такое пищевая цепь?

Пищевая цепь – это взаимосвязь живых существ, последовательно извлекающих материалы и энергию из исходного пищевого вещества.

Это научная формулировка. А по-простому — то, что мы описали выше: гусеница поедает лист, мышь — гусеницу, саму мышь — змея, змею — ястреб. Как правило, в пищевую цепь входит не более шести звеньев (обычно — четыре-пять). Если исчезнет хотя бы одно из них, то туго придётся и всем остальным. Но обо всём по порядку.

На самом деле природа намного сложнее понятных схем, ведь ястреб может питаться не только змеями, но и мышами, а сами мыши — не только гусеницами, но и зёрнами и семенами травы. Поэтому в реальных условиях пищевые цепи представляют собой вовсе не цепи, а сложные разветвлённые и переплетённые между собой системы — и называют их трофическими сетями, а каждое звено — трофическим уровнем. Общее число видов животных, входящих в трофическую сеть, часто измеряется сотнями и даже тысячами.

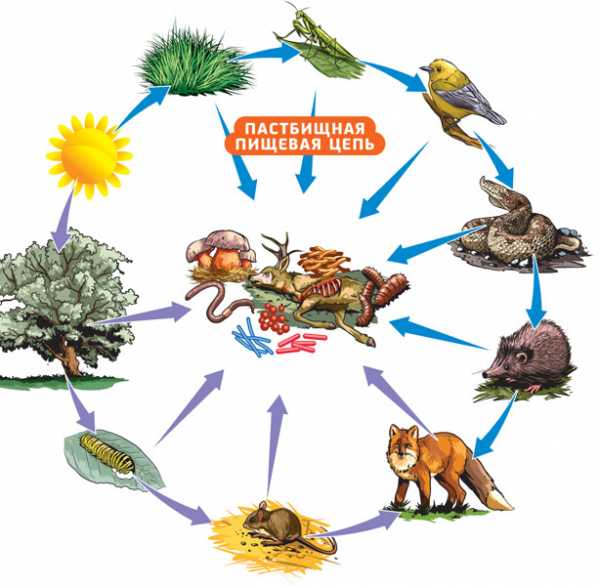

Выделяют два типа пищевых цепей — пастбищные и детритные. Пример с мышами, червями и ястребом — это пастбищная пищевая цепь. Первый трофический уровень в ней представляют автотрофы или первичные продуценты — организмы, получающие органические вещества из неорганических. Как правило, это зелёные растения. В нашем случае — лист дерева, получивший энергию для своего роста из солнечного света и минеральных веществ в почве.

Второй трофический уровень занимают организмы, объединённые под названием первичные консументы: те, что питаются автотрофами — травоядные насекомые, птицы, рептилии и млекопитающие. В нашем случае — гусеница.

Третий уровень — вторичные консументы: плотоядные животные, питающиеся травоядными. В нашем случае — мышь. Четвёртый, пятый и прочие трофические уровни (третичные, четвертичные консументы) также составляют хищники, которые охотятся на плотоядных животных — змея, ястреб.

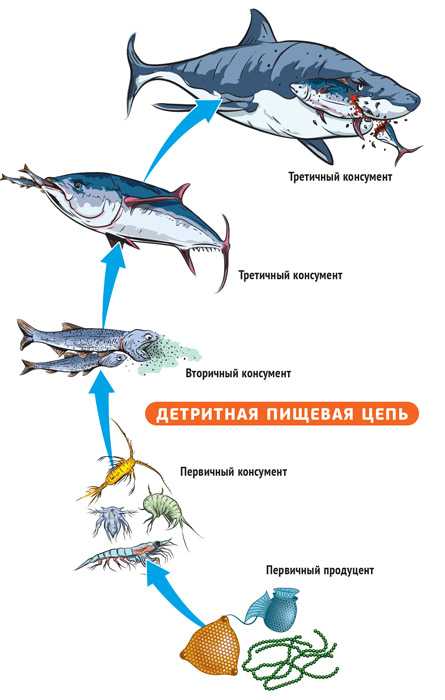

Точно также устроены пастбищные пищевые цепи организмов, обитающих в воде. Только вместо зелёных растений здесь фитопланктон — бактерии, простейшие, одноклеточные водоросли, вместо травоядных животных — моллюски и мелкие ракообразные, вместо хищников — рыбы и другие животные, поедающие травоядных.

Детритные трофические цепи устроены иначе. Представь себе, что наш лист, упавший с дерева, успел сгнить. И его съела не гусеница, а земляной червь, который питается перегноем. Червя съел дрозд, а дрозда всё тот же ястреб. Не смотря на то, что в цепи могут участвовать те же «герои» — она всё равно будет называться детритной, потому что в её основе детрит — организм, питающийся органическими остатками (перегноем, фекалиями): бактерии, грибы, членистоногие или наш земляной червь.

oyla.xyz

Круговорот веществ в природе и цепи питания

Все живые организмы являются активными участниками круговорота веществ на планете. Используя кислород, углекислый газ, воду, минеральные соли и другие вещества, живые организмы питаются, дышат, выделяют продукты деятельности, размножаются. После гибели их тела разлагаются на простейшие вещества и вновь возвращаются во внешнюю среду.

Перенос химических элементов из живых организмов в окружающую среду и обратно не прекращается ни на секунду. Так, растения (автотрофные организмы) забирают из внешней среды углекислый газ, воду и минеральные соли. При этом они создают органические вещества и выделяют кислород. Животные (гетеротрофные организмы), наоборот, вдыхают выделенный растениями кислород, а поедая растения, усваивают органические вещества и выделяют углекислый газ и остатки пищи. Грибы и бактерии используют в пищу останки живых организмов и превращают органические вещества в минеральные, которые накапливаются в почве и воде. А минеральные вещества снова усваиваются растениями. Так в природе осуществляется постоянный и бесконечный круговорот веществ и поддерживается непрерывность жизни.

Круговорот веществ и все связанные с ним превращения требуют постоянного притока энергии. Источником такой энергии является Солнце.

На земле растения поглощают углерод из атмосферы путем фотосинтеза. Животные поедают растения, передавая углерод вверх по пищевой цепи, о которой мы расскажем чуть позже. Когда растения и животные умирают, то они передают углерод обратно земле.

На поверхности океана двуокись углерода из атмосферы растворяется в воде. Фитопланктон поглощает ее для фотосинтеза. Животные, поедающие планктон, выдыхают углерод в атмосферу и тем самым передают дальше по цепи питания. После гибели фитопланктона он может перерабатываться в поверхностных водах или оседать на дно океана. За миллионы лет этот процесс превратил ложе океана в богатый резервуар углерода на планете. Холодные течения переносят углерод к поверхности. При нагревании воды он освобождается в виде газа и попадает в атмосферу, продолжая цикл.

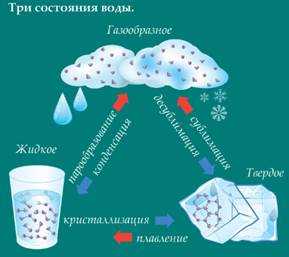

Вода постоянно совершает круговорот между морями, атмосферой и сушей. Под лучами солнца она испаряется и поднимается в воздух. Там капельки воды собираются в облака и тучи. Они выпадают на землю дождем, снегом или градом, которые снова превращаются в воду. Вода впитывается в землю, возвращается в моря, реки и озера. И все начинается сначала. Так происходит круговорот воды в природе.

Большую часть воды испаряет Мировой океан. Вода в нем соленая, а та, которая испаряется с его поверхности, — пресная. Таким образом, океан — мировая «фабрика» пресной воды, без которой жизнь на Земле невозможна.

ТРИ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА. Различают три агрегатных состояния вещества — твердое, жидкое и газообразное. Они зависят от температуры и давления. В повседневной жизни мы можем наблюдать во всех трех этих состояниях воду. Влага испаряется и переходит из жидкого состояния в газообразное, то есть водяной пар. Он конденсируется и превращается в жидкость. При минусовых температурах вода замерзает и переходит в твердое состояние — лед.

Круговорот сложных веществ в живой природе включает пищевые цепи. Это линейная замкнутая последовательность, в которой каждое живое существо питается кем-то или чем-то и само служит питанием для другого организма. Внутри пастбищной пищевой цепи органические вещества создаются автотрофными организмами, например растениями. Растения поедаются животными, которых, в свою очередь, съедают другие животные. Грибы-редуценты разлагают органические останки и служат началом детритной трофической цепи.

Каждое звено пищевой цепи называется трофическим уровнем (от греческого слова «трофос» — «питание»).

1.Продуценты, или производители, производят органические вещества из неорганических. К продуцентам относятся растения и некоторые бактерии.

2. Консументы, или потребители, потребляют готовые органические вещества. Консументы 1-го порядка питаются продуцентами. Консументы 2-го порядка питаются консументами 1-го порядка. Консументы 3-го порядка питаются консументами 2-го порядка и т. д.

3. Редуценты, или разрушители, разрушают, то есть минерализуют органические вещества до неорганических. К редуцентам относятся бактерии и грибы.

ДЕТРИТНЫЕ ЦЕПИ ПИТАНИЯ. Существует два основных типа пищевых цепей — пастбищные (цепи выедания) и детритные (цепи разложения). Основу пастбищной пищевой цепи составляют автотрофные организмы, которых поедают животные. А в детритных трофических цепях большая часть растений не потребляется травоядными животными, а отмирает и затем разлагается сапротрофными организмами (например, дождевыми червями) и минерализуется. Таким образом, детритные трофические цепи начинаются от детрита, а затем идут к детритофагам и к их потребителям — хищникам. На суше преобладают именно такие цепи.

ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА? Экологическая пирамида — это графическое изображение соотношения различных трофических уровней пищевой цепи. Пищевая цепь не может содержать больше 5—6 звеньев, потому что при переходе на каждое следующее звено 90 % энергии теряется. Основное правило экологической пирамиды основывается на 10 %. Так, например, для образования 1 кг массы дельфину нужно съесть около 10 кг рыбы, а им, в свою очередь, 100 кг корма — водных позвоночных, которым для образования такой массы необходимо съесть 1000 кг водорослей и бактерий. Если в соответствующем масштабе изобразить эти величины в порядке их зависимости, то действительно образуется своеобразная пирамида.

ПИЩЕВЫЕ СЕТИ. Зачастую взаимодействие между живыми организмами в природе более сложно, и визуально это похоже на сеть. Организмы, особенно хищники, могут питаться самыми разными существами, причем из различных пищевых цепей. Таким образом, пищевые цепи переплетаются, образуя пищевые сети.

Похожие статьи:

poznayka.org

Круговороты питательных веществ

Вещества в экосистеме циркулируют: они извлекаются из внешней среды, проходят через продуценты, консументы и редуценты и возвращаются обратно в среду. Процессы переноса и концентрации вещества в экосистемах имеют важное значение для человека, и их роль в этом плане все более и более возрастает. Мы проиллюстрируем некоторые принципы круговорота питательных веществ, обратив особое внимание на пути взаимодействия частей экосистемы при переносе питательных веществ и на участие в этом процессе текучих вод. Термин «питательное вещество» может быть применен к любому веществу, которое поступает в организм, участвует в обмене веществ или выступает как часть ионного баланса (исключая токсины и вещества, используемые только как поведенческие сигналы). В этой главе мы обсудим различные типы химического обмена между организмами и средой и между организмами, сделав акцент на рассмотрении таких неорганических элементов и ионов, как кальций и калий, нитраты и фосфаты, которые присутствуют в воде и почве и могут быть поглощены и включены в функцию сообщества.[ …]

Вещества переносятся между экосистемами, равным образом как и внутри локальных экосистем. Круговороты питательных веществ наземных и водных экосистем объединены переносом питательных веществ с суши в море посредством рек и из морей на сушу с атмосферными осадками, а также длительным циклом накопления осадков в океане с последующим обнажением осадочных пород после подъема их на земную поверхность. Экосистемы мира, таким образом, соединены воедино биогеохимическими циклами, структурой переноса и накопления веществ. Химические характеристики атмосферы, почвы и вод океана определяются (или в значительной степени испытывают влияние) деятельностью организмов. Биосфера как сообщество всех организмов земного шара соответствует мировой экосистеме (или экосфере) как функциональной системе, охватывающей атмосферу, почву, поверхностные воды и организмы.[ …]

Эти вещества, первоначально присутствующие в виде неорганических соединений, преобразуются в процессе обмена веществ хемотрофных организмов (потребляющих в процессе обмена неорганические вещества) в органическую форму. Они составляют основу круговорота питательных веществ, и усвоение на каждом последующем уровне питания переносит элемент по цепи питания в направлении наиболее высокого уровня. После гибели организма на каком-либо уровне дальнейшие реакции обмена веществ включают в себя процессы разложения, в результате которых элементы возвращаются в неорганическую форму, и таким путем цикл использования питательных веществ замыкается. При потреблении, превышающем скорость подачи питания, как это имеет место весной и летом, когда биологическая активность достигает максимума, наблюдается постепенное снижение концентрации элемента. Таким путем жизнь биота сдерживается количеством питания. Аналогично осенью и зимой, когда активность растений снижается, концентрация питательных веществ постепенно возрастает и становится достаточной для последующих весны и лета.[ …]

Характер круговорота питательных веществ в тропиках и в умеренной зоне различается по ряду важных особенностей. В холодных районах большая часть органических веществ и доступных питательных веществ находится в почве или в отложениях; в тропиках же больший процент этих веществ содержится в биомассе и циркулирует в пределах органической части экосистемы. Поэтому стратегия земледелия умеренной зоны, основанная на монокультуре однолетних растений, может быть совершенно непригодной для тропиков. Если человек хочет исправить ошибки прошлого и избежать их в будущем, ему необходимо пересмотреть с экологической точки зрения основы тропического земледелия и вообще всех видов хозяйственной деятельности, связанных с влиянием на среду.[ …]

Некоторые аспекты круговорота питательных веществ гораздо удобнее изучать в лесу, чем в водоемах. Более сложная и массивная структура леса позволяет легче разграничивать различные ткани и организмы и измерять степень переноса веществ между ними. В частности, анализ содержания элементов минерального питания в тканях растений может дополняться измерением биомассы и чистой продукции этих растительных тканей. К этим данным должны быть добавлены результаты измерений поступления питательных веществ в почву с атмосферными осадками и количества растительных тканей и содержащихся в них питательных веществ, съедаемых животными, а также (если это возможно) информация о выделении и передвижении питательных веществ нз растений в почву. Эти данные свидетельствуют о том, что перенос питательных веществ в лесу отличается от аналогичного процесса в озере, хотя лежащие в основе циклов веществ принципы — экосистема как функциональная система, в которой окружающая среда и сообщество связаны воедино круговоротом питательных веществ,— остаются теми же самыми.[ …]

Описав общее движение питательных веществ в местном и глобальном масштабах, целесообразно закончить эту главу подробным рассмотрением круговорота питательных веществ в биологически активной части экосистемы. Кроме того, акцент на биологической регенерации веществ уместен еще и потому, что, как уже было сказано, возвращение различных веществ в круговорот становится одной из главных задач человеческого общества.[ …]

При этом происходит расщепление органических веществ. Если продукты расщепления вновь используются автотро-фами, возникает круговорот между организмами, населяющими экосистему. Биотическую и абиотическую части экосистемы связывает непрерывный обмен материалом — круговороты питательных веществ, энергию для которых поставляет Солнце (рис. 8.1) .[ …]

Б. Гиотобиотический, или «ограниченный», микрокосм, содержащий три вида из аксенической (чистой) культуры. Трубка служит для водорослей местом, где они могут размножаться без риска быть съеденными рачками (таким образом, как полагают, устраняется «перевыпас» рачков на водорослях) (Никсон, 1969). В. Микроэкосистема, полученная из естественной экосистемы путем многократного пересева (Бейере, 1963). Система А «открытая», системы Б и В «закрытые», ие считая поступления световой энергии и газообмена с атмосферой. Равновесие в закрытых системах, если оно достигается, обеспечивается регуляцией сообществом круговорота питательных веществ, а не механическими регулирующими устройствами (как в хемостате и турбидостате).[ …]

Поток энергии в экосистеме, осуществляемый через круговорот питательных веществ, в конечном счете зависит от первичной продуктивности растение.[ …]

Сообщества различаются по относительному количеству участвующих в круговороте питательных веществ, общему содержанию питательных веществ, соотношению различных химических элементов, скорости их круговорота и другим характеристикам. Наблюдая круговорот питательных веществ в лесу, мы коснулись нескольких вопросов. Один из них — различия в функциях питательных веществ у отдельных видов растений — возвращает нас к обсуждению проблемы ниш. Другие — повторное вовлечение в кругооборот органических веществ, высвобожденных в окружающую среду, взаимозависимость растительности и почвы и роль сообщества в поддержании в почве запаса питательных веществ — будут обсуждаться ниже.[ …]

Полнота сукцессий и видовое разнообразие возможны в случае надежной «работы» круговорота питательных веществ. Только в этом случае можно говорить о стабильности экосистемы, которая достигается в результате преобразования сообщества на основе длительной эволюции видов.[ …]

Растения синтезируют органические соединения, используя энергию солнечного света и питательные вещества из почвы и воды. Эти соединения служат растениям строительным материалом, из которого они образуют свои ткани, и источником энергии, необходимой им для поддержания своих функций. Для высвобождения запасенной ими химической энергии гетеротрофы разлагают органические соединения на исходные неорганические компоненты — диоксид углерода, воду, нитраты, фосфаты и т.п., завершая тем самым круговорот питательных веществ.[ …]

Влажные тропические леса — это достаточно древние кли-максные экосистемы, в которых круговорот питательных веществ доведен до совершенства — они мало теряются и немедленно поступают в биологический круговорот, осуществляемый мутуалистическими организмами и неглубокими, большей частью воздушными, с мощной микоризой, корнями деревьев. Именно благодаря этому на скудных почвах так пышно растут леса.[ …]

Биотическую и абиотическую части» экосистемы связывает непрерывный обмен материалов и круговорот питательных веществ, энергию для которых поставляет Солнце. Абиотическая среда («физические факторы») создает среду обитания организмов и контролирует их деятельность, но и организмы не только приспосабливаются к физической среде, а своей совместной деятельностью приспосабливают геохимическую среду к своим биологическим по -трейя остям.[ …]

Матричные модели очень удобны для расчета на ЭВМ и находят все более широкое применение, например, для анализа круговорота питательных веществ в экосистемах, в различных стохастических моделях [54] (в марковских моделях и т.д.).[ …]

Применение некоторых других органических удобрений, таких, как торф, городской мусор и ил пресных вод, означает вовлечение в круговорот питательных веществ, ранее находившихся вне этого круговорота. Возделывание бобовых в качестве зеленого удобрения способствует вовлечению в круговорот значительных количеств атмосферного азота.[ …]

До последнего времени человечество принимало более или менее как должное, что природа обеспечивает ему газообмен, очистку вод, круговороты питательных веществ и другие защитные функции само-поддерживающихся экосистем.[ …]

Скорость, с которой растения в процессе фотосинтеза ассимилируют (усваивают) энергию солнечного света и накапливают органические вещества, называют первичной продуктивностью (размерность — масса ( или энергия) / площадь, время). Все развитие экосистемы приводится е движение энергией, поставляемой фотосинтезом. Именно первичная продукция фотосинтеза лежит в основе пищевых цепей биологического сообщества экосистемы. Поток эвергии в экосистеме, осуществляемый через круговорот питательных веществ, в конечном счете зависит от первичной продуктивности раотений. Поэтому какая бы экосистема ни была предметом исследования,в конечном счете все сгодится в изучению образования, циркуляции, накопления и трансформации веществ (потенциальной ввергай) в процессах деятельности живых организмов и их метаболизма ( обмена веществ).[ …]

В общем одомашнивание — это особый и очень важный тип мутуализма, вызывающий глубокие изменения в экосистеме, так как этот тип взаимоотношений влияет на многие другие виды организмов и процессы (круговороты питательных веществ, поток энергии, структуру почвы и т. д.), не участвующие непосредственно во взаимодействии доместикатора и одомашниваемого организма. Одомашнивание как целенаправленная деятельность человека может и не достигнуть поставленных им перед собой целей, если существовавшие ранее обратные связи, установившиеся в результате естественного отбора и нарушенные искусственным отбором, не будут компенсированы целенаправленной (т. е. разумной) искусственной обратной связью. Так, человек и его корова разрушат окружающую среду чрезмерным выпасом, если их взаимоотношения не будут регулироваться в масштабах экосистемы в целом таким образом, что станут истинно мутуалистическими (выгодными для обоих), а не потребительскими. Кроме того, некоторые из наиболее серьезных проблем, стоящих перед человеком, связаны с одомашненными растениями и животными, которые «вырвались из плена» (т. е. одичали) и, вернувшись в природу, превратились в настоящий бич. Недальновидность человека в отношении подобных случаев Хардин (1968) назвал «трагедией общин». До тех пор пока данное пастбище (или любые другие ресурсы) считается неисчерпаемым и используется всем и каждым без всяких ограничений, чрезмерная эксплуатация, как отметил Хардин, неизбежна, так как отдельный индивидуум получает временную выгоду от сверхинтенсивного использования этого пастбища и лишь спустя некоторое время лично его начинают затрагивать общие вредные последствия этого. Если человек не регламентирует умеренность в функционировании мощных комбинаций «человек — домашнее животное», «человек — культурное растение» и «человек — машина», то ему в конце концов придется столкнуться с последствиями естественного отбора, который достаточно часто приводит к гибели «неумеренных видов».[ …]

Разрабатывая системы ведения сельского и лесного хозяйства в теплых климатах, очевидно, надо опираться на результаты исследования природных экосистем, в которых путем эволюции развились механизмы, поддерживающие нормальный круговорот питательных веществ. Два таких высокопродуктивных типа экосистем — коралловые рифы и тропические дождевые леса. Исследования, проведенные за последние 20 лет, показали, что в обеих этих экосистемах ключом к успеху может быть тесный симбиоз между автотрофами и гетеротрофами, включая особые микроорганизмы-посредники. Интенсивное изучение пуэрториканского дождевого леса, проведенное группой ученых (результаты изложены в недавно вышедшей интересной монографии Г. Одума и Пиджина, 1970), выявил© целый ряд механизмов сохранения питательных веществ (см. гл. 14). Вент и Старк (1968) на основании исследований, проведенных в бассейне Амазонки, предложили следующую так называемую «теорию непосредственного использования минеральных веществ».[ …]

Применение в экологии блоковых моделей описано Паттеном (1971) и ван Дайном (1969). Исследователей, применяющих этот подход, обычно интересует изучение общей динамики целой экосистемы как единицы, осуществляющей переработку энергии или круговорот питательных веществ. Экосистема рассматривается при этом как состоящая из отдельных блоков — отсеков или резервуаров энергии или питательных веществ. Предполагается, что сложные процессы, связанные с популяциями, образующими каждый резервуар, уравновешивают друг друга, в результате чего поведение резервуара в целом оказывается простым. Данные для блоковых моделей могут дать и экспериментальные работы, однако обычно их получают путем простого измерения величин блоков во времени. Для нахождения оценок параметров многократно решают уравнения, меняя параметры до тех пор, пока не будет достигнуто наилучшее соответствие данным об изменении величин во времени. Модель считается неудовлетворительной, если ее нельзя «подогнать» к имеющимся данным. Противники такого подхода считают, что это «ненаучно», так как в обычной экспериментальной науке стараются найти данные, которые бы опровергали, а не подтверждали предполагаемую зависимость. А изображена простая модель, состоящая из шести блоков. Б приведены уравнения, описывающие взаимодействие каждого блока с другими в разное время года. В; здесь видно хорошее соответствие «предсказанных» изменений блоков «наблюденным».[ …]

Человек заинтересован в получении максимума чистой продукции, для чего пригодны начальные этапы сукцессионного развития. Поэтому антропогенные системы обладают всеми недостатками молодых экосистем. Они лишены таких защитных функций, как устойчивый круговорот питательных веществ, регулирование численности популяций, естественное поддержание плодородия почвы и т.д.[ …]

Химические элементы, в том числе все основные элементы протоплазмы, обычно циркулируют в биосфере по характерным путям из внешней среды в организмы и опять во внешнюю среду. Эти в большей или меньшей степени замкнутые пути называются биогеохимическими круговоротами. Движение необходимых для жизни элементов й неорганических соединений можно назвать круговоротом питательных веществ. В каждом круговороте удобно различать две части, или два «фонда»: 1) резервный фонд — большая масса медленно движущихся веществ, в основном не связанных с организмами, 2) обменный фонд — меньший, но более активный, для которого характерен быстрый обмен между организмами и их непосредственным окружением. Если иметь в виду биосферу в целом, то биогеохимические круговороты можно подразделить на два основных типа: 1) круговорот газообразных веществ с резервным фондом в атмосфере или гидросфере (океан) и 2) осадочный цикл с резервным фондом в земной коре.[ …]

Другой тип чувствительности — это чувствительность компонентов модели друг к другу, она измеряется: 1) как изменение равновесного значения или средней величины одного компонента при изменении другого; 2) как устойчивость одного в зависимости от устойчивости другого. Наконец, мы можем рассматривать чувствительность общих характеристик системы (устойчивость, равновесные значения и т. п.) к изменениям ее параметров и уравнений. Такого рода анализ чувствительности особенно полезен тем, что он указывает области, в которых необходимы более тщательные полевые измерения и экспериментальные проверки. При анализе сложных систем часто выявляются ключевые компоненты или взаимодействия. Можно считать, что эти ключевые факторы находятся в точках схождения сети линий, выражающих причинно-следственные взаимодействия между компонентами системы. В общем анализ чувствительности представляет собой хороший подход в тех случаях, когда стратегия исследования неизвестна или когда нужно выбрать стратегию, приводящую к желаемому результату. Изменяя веса разных компонентов некоторым выбранным заранее способом, можно видеть, какие именно, компоненты модели чувствительны к каждому изменению.[ …]

Таким образом, вполне вероятно и то, что атом калия, который поступил в лес Хаббард-Брук при таянии снега весной, прибыл по воздуху из океана, и то, что калий, вымытый из леса в речку, лишь находится на обратном пути в океан. Вполне возможно также, что в течение ряда лет атом калия участвует в циркуляции питательных веществ в лесу или в поле пшеницы в промежутке между теми годами, на протяжении которых он входит в химический состав вод и выполняет функцию питательных веществ в морской планктонной экосистеме. Читатель должен знать, что суша и море связаны круговоротом питательных веществ и что расширение пространства, в котором можно и должно вести изучение циклов питательных веществ, в конечном счете приводит к мировой экосистеме. Изучение глобального химического круговорота — концентрация, отложение и возврат элементов — является объектом биогеохимии.[ …]

Идеи сохранения сельскохозяйственных ресурсов высказывались уже в античные времена римскими прагматиками Колумеллой, Варроном, Плинием Старшим. Предтечи современной А. — А.Т. Болотов (1738-1833) и В.Р. Вильямс (1863-1939). Оба обосновывали необходимость оптимального соотношения между площадью пашни, естественных кормовых угодий и леса и поголовьем скота, при котором обеспечивается частичная замкнутость круговоротов питательных веществ и сохранение плодородия почв — основного ресурса сельскохозяйственного производства.[ …]

ru-ecology.info

Круговорот еды в природе

А сами вы отдаёте еду?

Отдаю. Сейчас мы ездили в магазин «Веганика» за едой, забрала её на машине и буду раздавать. И свою еду тоже отдаю, когда делаю ревизию на кухне, например. Ещё я год назад сделала у себя во дворе полку фудшеринга в удобной нише в стене прямо в арке, её не видно, но те, кто ходят — знают. В марте прошлого года я много раз вешала табличку «Полка фудшеринга», а эту табличку постоянно кто-то воровал, но, тем не менее, тема прижилась: довольно часто люди там оставляют что-то, и не только еду, а вещи и книги. Я сама туда кладу что-то вроде хлеба или каши, а то, что на любителя, какие-нибудь семена чиа, я размещаю в группе.

Вы заметили, что люди там оставляют не только еду, но и разные вещи. Вы считаете себя и фудшеринг частью движения осознанного потребления?

Я заметила, что с тех пор, как фудшеринг начал развиваться, люди много внимания стали уделять осознанному потреблению. На все экологические фестивали нас зовут. Можно сказать, что сейчас, когда говорят про разумное потребление, имеют в виду и фудшеринг в том числе. Мы как одна из его составляющих. Потому что разумное потребление еды, как мне кажется, одна из самых важных вещей. Еда ведь всем нужна. Я не хочу умалять значения раздельного сбора, например, но с едой тема более понятна широкой публике. В общем, все, кто в теме, про фудшеринг знают.

Вы сказали, что тесно связаны с экологией. А как вам кажется, большая часть людей, которые пользуются вашими «услугами», делают это из желания заботиться об экологии или желания сэкономить денег?

Обычно, конечно, наверняка не узнаешь. У нас в группе обозначено, что мы не занимаемся благотворительностью. Не приветствуется писать в комментариях «отдайте это мне, потому что у меня трое детей» или что-то подобное. Мы стараемся никогда не делать такое разделение и кому-то отдавать приоритет именно потому, что мы просто за то, чтобы ресурсы не пропали. Благотворительных организаций много, и каждый занимается своим, так что мы туда стараемся не лезть. У нас бывают партнёры, которые говорят: «Вот, у вас группа, где все только и хотят, что себе забрать, а мы хотим отдавать тем, кому бы это помогло». Но они не понимают, что это скорее для того, чтобы в их же пекарне, например, ничего не пропало.

Приходится им всякими обходными путями искать многодетных семей или бабушек, что бывает сложно. Поэтому у нас так сложилось, что, даже если человек в бедственном положении, он вряд ли будет писать что-то в таком духе. Все в группе это прекрасно понимают, и когда кто-нибудь напишет: «Почему отдали ему, а не мне, у меня сейчас всё так плохо», то сразу появляется очень много комментариев о том, что группа другого направления и какая разница, кому отдали, главное — отдали и не пропало. Если человек реально съест — вот и хорошо. Цель — в первую очередь спасти еду. Конечно, здорово, что группа помогает и тем, у кого денег не хватает или что-то такое, но основная цель — внести свой вклад в сокращение перепотребления ресурсов.

imennomag.ru

Круговорот питательных веществ : Экосистемы : Экология : Виртуальная школа БАКАЙХимические элементы циркулируют в экосистеме, совершая круговорот или биогеохимический цикл. Термин «биогеохимический цикл» ввел в обиход В.И.Вернадский. Циклы функционируют под действием биологичесикх и геологичесикх факторов (отсюда и их название). Существование биогеохимических циклов создает возможность для саморегуляции системы, что придает экосистеме устойчивость – постоянство состава различных элементов в ней. Наличие биогеохимических циклов на Земле – главное условие существования жизни и ее эволюции, а также определенной устойчивости биосферы Земли. Биогеохимические циклы элементов существуют благодаря непрерывному потоку энергии от Солнца в виде электромагнитного излучения и активной деятельности живых организмов планеты. Две эти движущие силы способствуют перемещению огромных масс химических элементов.Циклы некоторых элементов особенно важны, так как являются ключевыми для понимания эволюции живой природы и механизмов функционирования экосистем. Это, в частности, круговорот азота и круговорот фосфора, а также круговороты углерода и кислорода.Круговорот совершает не сам по себе элемент как простое вещество, а атомы его в составе разнообразных соединений, уходя из одних и переходя в другие (как неорганические, так и органические). В ходе биогеохимических циклов атомы большинства элементов проходили и проходят в настоящее время громадное число раз через живое вещество. Так, например, углекислый газ атмосферы «оборачивается» через живые организмы Земли за 200-300 лет, а вся биосферная вода – за 2млн. лет.Замкнутость нормальных биогеохимических циклов неполная – и это очень важное свойство. Именно оно обусловило накопление кислорода и азота в атмосфере Земли, а также различных химических элементов в литосфере. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что доля вещества, выходящего из круговорота веществ в медленно текущий геологичесикй цикл, относительно невелика. Лишь громадное время истории развития планеты позволило осуществить подобные накопления элементов в атмосфере и литосфере. В палеозое за счет неполной обратимости цикла углерода накопились мощные запасы отложений – известняки, уголь, нефть и пр., 1016-1017т за 600млн.лет. В современных экосистемах ежегодный сброс углерода из биогеохимического цикла наземных экосистем в геологичесикй цикл (в отложения) еще меньше и составляет около 130т, т.е примерно 10-8% от количества углерода, находящегося в круговороте.В связи с хозяйственной деятельностью человечества и появлением техногенных продуктов этой деятельности возникли проблемы, обусловленные нарушением природных биогеохимических циклов. Циклы некоторых элементов превратились в природно-антропогенные. Они характеризуются определенными нарушениями в отлаженном миллионами лет механизме функционирования биосферы. Некоторые соединения и материалы, созданные человеком (многие пластмассы) вообще не способны включаться в природные и природно-антропогенные циклы, так как не перерабатываются в экосистемах, загрязняя их и являясь абсолютно чуждыми живому веществами. Усилия по охране природы должны быть направлены на то, чтобы превратить незамкнутые процессы в циклические. Целью общества в этом направлении должно стать содействие «возвращению веществ в круговорот» (Ю.Одум). Опубликовано:05http://school.bakai.ru//11http://school.bakai.ru//2003ВШБ2150 school.bakai.ru

Биологический и геологический круговорот элементов питания в природе

Во всех горных породах, покрывающих поверхность земного шара, с момента их образования возникают и непрерывно развиваются процессы физического и химического выветривания.

Под воздействием воды, колебаний температуры, а также углекислого газа и кислорода, проникающих вместе с осадками внутрь горных пород, идет их разрушение и изменение. В результате выветривания горные породы переходят из состояния массивного (скала, камни) в раздробленное (дресва, песок, глина). При этом они приобретают ряд новых свойств и особенностей: становятся более проницаемыми для воды и воздуха, в них увеличивается общая поверхность частиц, усиливающая химическое выветривание, образуются новые, в том числе и легко растворимые в воде соединения, и в результате горная порода приобретает способность удерживать в себе влагу (влагоемкость), имеющую большое значение для растений.

Таковы те существенные особенности, которые возникают в горных породах при их превращении в почву. Но как бы далеко ни зашли в своем развитии физические и химические процессы выветривания, они одни не могут привести к накоплению в горной породе элементов пищи для растений, составляющих одно из важнейших условий плодородия, а следовательно, и не могут превратить горную породу в почву. Образующиеся в результате физического и химического выветривания легко растворимые соединения могут только вымываться из горных пород под влиянием атмосферных осадков; кроме того, такой биологически важный элемент, как азот, потребляемый в большом количестве растениями, совершенно не содержится в изверженных горных породах.

Накопление элементов зольной и азотной пищи в поверхностных горизонтах почвообразующей породы происходит в результате жизнедеятельности зеленых растений и микроорганизмов.

Началом процесса почвообразования необходимо считать тот момент, когда на продуктах выветривания горных пород поселяются растения и микроорганизмы. С этого момента материнская порода становится почвой — новым природным телом, обладающим рядом присущих ему определенных качеств и свойств, самым существенным из которых является плодородие. В этом отношении все существующие почвы на земном шаре представляют собой естественноисторическое тело, образование и развитие которого тесно связано с развитием всей органической жизни на земной поверхности. Раз зародившись, почвообразовательный процесс никогда не прекращается, он является одним из проявлений эволюции жизни на Земле.

Из сказанного можно дать следующее определение понятия «почва»: почвой называется рыхлый поверхностный слой земной коры, который видоизменен и продолжает видоизменяться под воздействием биологических и атмосферных факторов и который в отличие от горной породы обладает существенным качеством — плодородием.

Чрезвычайно велико и многообразно значение растительности в почвообразовании. Пронизывая корнями почвообразующую породу, растения извлекают из нижних ее горизонтов питательные вещества и закрепляют их в синтезированном органическом веществе.

Растительные остяки концентрируются в верхних слоях почвообразующей породы и служат пищей для микроорганизмов. В процессе жизнедеятельности микробов растительные остатки частично минерализуются с освобождением элементов зольного и азотного питания. После минерализации отмерших частей растений заключенные в них зольные элементы отлагаются в верхних горизонтах почвообразующей породы, создавая тем самым благоприятные условия питания для последующих поколений растительных организмов.

Так, в результате постоянного синтеза и разрушения органического вещества в верхних горизонтах почвы осуществляется накопление элементов зольной и азотной пищи для растений. Такого рода явление, свойственное почве и связанное с развитием растительности и микроорганизмов, называется биологической избирательной поглотительной способностью почвы.

Наряду с этим в процессе превращения растительных остатков в почве всегда образуется то или иное количество перегноя, придающего почве ряд благоприятных физических свойств. Постепенно в верхней части породы формируется окрашенный гумусом перегнойный горизонт, обогащенный элементами зольного и азотного питания растений.

В процессе распада органического вещества почвы неизбежно выделяются органические кислоты, которые, воздействуя на материнскую горную породу, усиливают ее выветривание. Наконец, корни растений в процессе жизнедеятельности выделяют различные кислоты, под влиянием которых трудно растворимые минеральные соединения частично переходят в растворимую, а следовательно, и усвояемую для растений форму.

Таковы те главнейшие факторы, которые характеризуют возникновение и развитие почвообразовательного процесса в природе.

Однако приведенный выше процесс почвообразования представляет собой лишь самую общую, самую широкую схему.

В природе же при образовании почвы имеет место весьма сложный комплекс процессов, развертывающихся на общем фоне этой схемы.

В любой почве наряду с биологическими процессами постоянно протекают физические, химические и физико-химические процессы, происходят разрушение и синтез минеральных веществ, миграция, или передвижение, веществ и их аккумуляция в почвенной толще, окислительно-восстановительные процессы, а также процессы взаимодействия продуктов разрушения и синтеза органических соединений с минеральной частью почвы. Но и в этом сложном комплексе взаимосвязанных и взаимообусловленных явлений ведущее, основное значение всегда имеет биологический процесс, без которого нет почвообразования, а следовательно, нет и почвы.

Из вышеизложенного становится очевидным, что почва представляет собой среду, где постоянно совершаются синтез и разрушение органического вещества, непрерывный круговорот элементов зольной и азотной пищи в системе почва — растение — почва. В результате органические и минеральные вещества, входящие в состав почвы, все время меняют свои свойства, переходя то в растворимое, то в не растворимое в воде состояние. Этот двусторонний процесс называется малым, или биологическим, круговоротом зольной и азотной пищи растений. Благодаря этому процессу в почве постоянно поддерживается плодородие.

Наряду с малым, или биологическим, круговоротом зольной и азотной пищи в природе имеет место и так называемый большой, или геологический, круговорот веществ, с которым связан процесс растворения и выноса питательных элементов из почвы в ручьи, реки, моря и океаны, где они откладываются в виде различного рода пород.

Развитие геологического круговорота веществ в природе сопровождается обеднением почв питательными веществами и снижением их производительности.

Очевидно, что биологический круговорот веществ между почвой и живыми организмами в естественных условиях не всегда и не всюду является вполне замкнутым или точно сбалансированным: некоторая часть питательных веществ из почвы может теряться безвозвратно.

Поэтому для поддержания почвенного плодородия на высоком уровне необходимо создавать такие условия, при которых процесс геологического круговорота элементов пищи получал бы наименьшую степень выражения.

Биологический круговорот зольной и азотной пищи растений лежит и в основе сельскохозяйственного производства. При этом чем выше культура земледелия и чем рациональнее используется земля, тем меньше элементов зольной и азотной пищи вырывается из биологического круговорота и вовлекается в геологический круговорот, тем выше будет производительность почв; При высокой культуре земледелия в биологический круговорот веществ между почвой и возделываемыми растениями можно вовлекать новые питательные элементы.

Мощным Средством в этом отношении являются органические и минеральные удобрения. При помощи удобрений в биологический круговорот веществ не только вовлекаются все новые и новые резервы элементов питания, но и прогрессивно улучшаются физические, химические и биологические свойства почв и создаются реальные возможности для неограниченного роста урожаев.

—Источник—

Гаркуша, И.Ф. Почвоведение/ И.Ф. Гаркуша.- Л.: Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962.- 448 с.

Предыдущая глава ::: К содержанию ::: Следующая глава

Post Views:

23

big-archive.ru

Круговорот питательных веществ в природе: sofya1444 — LiveJournal

Мировое население растет на 74 миллиона человек в год, то есть каждые два года на планете прибавляется столько людей, сколько населяет Россию. Через двадцать лет нас будет больше 8 миллиардов. Все хотят кушать. Существуют разные мнения относительно возможности планеты прокормить увеличивающееся население. С одной стороны, есть еще большие резервы увеличения урожайности. Новые сорта растений, в том числе генетически модифицированные, растут быстрее в большем количестве. С другой стороны, плодородие почв падает и нужны постоянно удобрения, чтобы поддерживать производство продуктов питания в необходимом количестве.Вообще то на планете есть примеры территорий, где исторически уже давно плотность населения превышала 2 тысячи человек на квадратный километр, и все как-то кормились. Но есть большое отличие того, как жили люди в сельскохозяйственных районах Китая и Египта, Месопотамии и того, как живет население мегаполисов в городах. Ключевое отличие заключается в обращении с отходами.

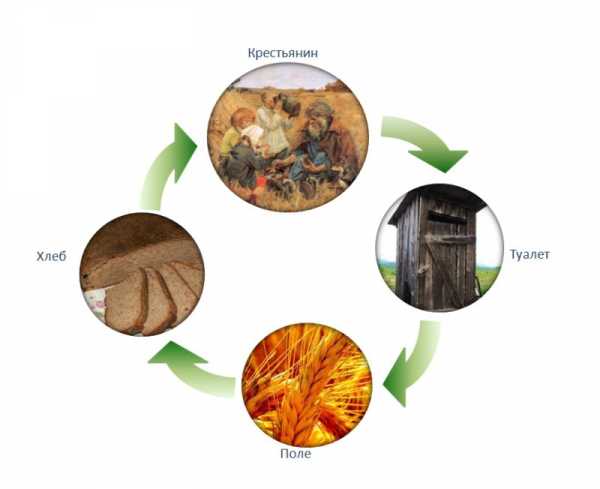

Раньше питательные вещества обращались по замкнутому циклу.

В некоторых странах, Китае, фекалии непосредственно использовались как удобрения, в других, в том числе в России, это происходило с определенным промежутком времени, когда фекалии перегнивали, то они, так или иначе, возвращались в оборот.

Таким образом, плодородие почв поддерживалось.

С развитием городов расстояние между полем, где выращиваются растения и местом жительства человека увеличивалось, что стало затруднять вывоз отходов на поля, но все-таки это делалось. Однако в какое-то время проблема отходов стала такой острой, что города потрясали эпидемии холеры.

Изобретение унитаза с водяным затвором подняло на новый уровень обращение с отходами для городов с гигиентической точки зрения, но и создало новые проблемы. Теперь уже отходы не возвращаются в оборот, а попадают на очистные сооружения. Из очистных сооружений у питательных веществ, фосфора, например, есть два пути. Во-первых, часть остается расворенной в воде, не всегда удается очистить воду и это ведет к загрязнению водоемов, обогащению воды фосфором, который способствует росту водорослей, которые поглощая кислород подавляют животный мир водоема.

Во-вторых, часть фосфора поступает в осадок, накапливающийся на очистных ил, который сейчас не используется в сельхозозяйствнных целях, а накапливается на полигонах. Причина в том, что в этом осадке что только не содержится. Тут и металлы и следы моющих веществ.

Другая часть питательных веществ оказывается на свалках уже напрямую потому что, в среднем, в мире выбрасывается около 30% продуктов питания. Причем, если в слаборазвитых странах эти потери связаны с несовершенством цепочки производства и дистрибуции, ненадлежащей упаковке и хранении, то в развитых странах эти потери связаны, в основном, со специфическим потребительским поведением. Потребители забивают корзины в гипермаркетах и очень многое из купленного не съедают, а выбрасывают, количество выброшенных продуктов в развитых странах достигает 50%.

Таким образом, питательные вещества с полей постоянно перекочевывают на свалки и в водоемы, в конечном счете, в моря из которых их потом уже очень сложно достать. Убыток питательных веществ постоянно компенсируется сейчас внесением миреральных удобрений. Одно из важнейших веществ для растений это фосфор, он не заменим в клеточном синтезе. Сейчас его восполнение идет из минеральных источников, полезных ископаемых. В случае с фосфором запасы удобрений, которые еще можно выкопать из земли, оцениваются лет на 50-100. Вроде бы срок еще не такой уж малый, но если мы учтем, что в 2009 году было выкопано около 22 миллионов тонн фосфора, из которых львиная часть была переработана в удобрения, а в 2020 году ориентировочно уже будет добыто и израсходовано 40 миллионов, то ясно, что такими темпами фосфор очень скоро станет дефицитным ресурсом, удорожая производство продуктов питания.

Некоторый обратный поток фосфора из морей на сушу существует, например, миграция к местам нереста лососевых на Тихоокеанском побережье приводит к возврату питательных веществ на сушу, вылов рыбы тоже способствует тому же, но все же этот обратный поток не способен остановить общее направление движения фосфора из месторождений на земле в моря.

Теперь у человечества нет другого выхода, как развивать рециклинг питательных веществ, фосфора в первую очередь

Для этого прежде всего нужно отремонтировать канализацию, чтобы уменьшить содержание металлов в осадке очистных сооружений и перейти на новые или хорошо забытые старые моющие средства, разлагающиеся под действием бактерий.

Тогда можно будет использовать осадок очистных сооружений как компост.

С мусором предлагается использовать шаровую мельницу для размола пищевых отходов вместе с упаковкой, той, что не выбрали на переработку на предварительных операциях. Подробнее о шаровой мельнице в посте.http://ecostrat.livejournal.com/1787.html

Тогда цикл будет выглядеть вот так и зависимость от ископаемого ресурса будет постепенно преодолена.

Таким образом, избавившись от зависимости от ископаемого ресурса, человечество сможет обеспечивать себя продовольствием сколь угодно долго, до тех пор, пока солнышко светит.

Поэтому, чтобы прокормить увеличивающееся население планеты, важно развивать четыре ключевые направления:

1) Переработку пищевых и других отходов в компост с применением предложенного нами ранее размола в шаровой мельнице.

2) Отказ от мусоросжигания, которое ведет к потере фосфора.

3) Отказ от синтетических моющих средств, не подверженных разложению бактериями очистных сооружений.

4) Развитие использования ресурсов моря, так чтобы питательные вещества возвращались на сушу.

sofya1444.livejournal.com

Химические элементы циркулируют в экосистеме, совершая круговорот или биогеохимический цикл. Термин «биогеохимический цикл» ввел в обиход В.И.Вернадский. Циклы функционируют под действием биологичесикх и геологичесикх факторов (отсюда и их название). Существование биогеохимических циклов создает возможность для саморегуляции системы, что придает экосистеме устойчивость – постоянство состава различных элементов в ней. Наличие биогеохимических циклов на Земле – главное условие существования жизни и ее эволюции, а также определенной устойчивости биосферы Земли. Биогеохимические циклы элементов существуют благодаря непрерывному потоку энергии от Солнца в виде электромагнитного излучения и активной деятельности живых организмов планеты. Две эти движущие силы способствуют перемещению огромных масс химических элементов. Циклы некоторых элементов особенно важны, так как являются ключевыми для понимания эволюции живой природы и механизмов функционирования экосистем. Это, в частности, круговорот азота и круговорот фосфора, а также круговороты углерода и кислорода. Круговорот совершает не сам по себе элемент как простое вещество, а атомы его в составе разнообразных соединений, уходя из одних и переходя в другие (как неорганические, так и органические). В ходе биогеохимических циклов атомы большинства элементов проходили и проходят в настоящее время громадное число раз через живое вещество. Так, например, углекислый газ атмосферы «оборачивается» через живые организмы Земли за 200-300 лет, а вся биосферная вода – за 2млн. лет. Замкнутость нормальных биогеохимических циклов неполная – и это очень важное свойство. Именно оно обусловило накопление кислорода и азота в атмосфере Земли, а также различных химических элементов в литосфере. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что доля вещества, выходящего из круговорота веществ в медленно текущий геологичесикй цикл, относительно невелика. Лишь громадное время истории развития планеты позволило осуществить подобные накопления элементов в атмосфере и литосфере. В палеозое за счет неполной обратимости цикла углерода накопились мощные запасы отложений – известняки, уголь, нефть и пр., 1016-1017т за 600млн.лет. В современных экосистемах ежегодный сброс углерода из биогеохимического цикла наземных экосистем в геологичесикй цикл (в отложения) еще меньше и составляет около 130т, т.е примерно 10-8% от количества углерода, находящегося в круговороте. В связи с хозяйственной деятельностью человечества и появлением техногенных продуктов этой деятельности возникли проблемы, обусловленные нарушением природных биогеохимических циклов. Циклы некоторых элементов превратились в природно-антропогенные. Они характеризуются определенными нарушениями в отлаженном миллионами лет механизме функционирования биосферы. Некоторые соединения и материалы, созданные человеком (многие пластмассы) вообще не способны включаться в природные и природно-антропогенные циклы, так как не перерабатываются в экосистемах, загрязняя их и являясь абсолютно чуждыми живому веществами. Усилия по охране природы должны быть направлены на то, чтобы превратить незамкнутые процессы в циклические. Целью общества в этом направлении должно стать содействие «возвращению веществ в круговорот» (Ю.Одум). Опубликовано: school.bakai.ru Во всех горных породах, покрывающих поверхность земного шара, с момента их образования возникают и непрерывно развиваются процессы физического и химического выветривания. Под воздействием воды, колебаний температуры, а также углекислого газа и кислорода, проникающих вместе с осадками внутрь горных пород, идет их разрушение и изменение. В результате выветривания горные породы переходят из состояния массивного (скала, камни) в раздробленное (дресва, песок, глина). При этом они приобретают ряд новых свойств и особенностей: становятся более проницаемыми для воды и воздуха, в них увеличивается общая поверхность частиц, усиливающая химическое выветривание, образуются новые, в том числе и легко растворимые в воде соединения, и в результате горная порода приобретает способность удерживать в себе влагу (влагоемкость), имеющую большое значение для растений. Таковы те существенные особенности, которые возникают в горных породах при их превращении в почву. Но как бы далеко ни зашли в своем развитии физические и химические процессы выветривания, они одни не могут привести к накоплению в горной породе элементов пищи для растений, составляющих одно из важнейших условий плодородия, а следовательно, и не могут превратить горную породу в почву. Образующиеся в результате физического и химического выветривания легко растворимые соединения могут только вымываться из горных пород под влиянием атмосферных осадков; кроме того, такой биологически важный элемент, как азот, потребляемый в большом количестве растениями, совершенно не содержится в изверженных горных породах. Накопление элементов зольной и азотной пищи в поверхностных горизонтах почвообразующей породы происходит в результате жизнедеятельности зеленых растений и микроорганизмов. Началом процесса почвообразования необходимо считать тот момент, когда на продуктах выветривания горных пород поселяются растения и микроорганизмы. С этого момента материнская порода становится почвой — новым природным телом, обладающим рядом присущих ему определенных качеств и свойств, самым существенным из которых является плодородие. В этом отношении все существующие почвы на земном шаре представляют собой естественноисторическое тело, образование и развитие которого тесно связано с развитием всей органической жизни на земной поверхности. Раз зародившись, почвообразовательный процесс никогда не прекращается, он является одним из проявлений эволюции жизни на Земле. Из сказанного можно дать следующее определение понятия «почва»: почвой называется рыхлый поверхностный слой земной коры, который видоизменен и продолжает видоизменяться под воздействием биологических и атмосферных факторов и который в отличие от горной породы обладает существенным качеством — плодородием. Чрезвычайно велико и многообразно значение растительности в почвообразовании. Пронизывая корнями почвообразующую породу, растения извлекают из нижних ее горизонтов питательные вещества и закрепляют их в синтезированном органическом веществе. Растительные остяки концентрируются в верхних слоях почвообразующей породы и служат пищей для микроорганизмов. В процессе жизнедеятельности микробов растительные остатки частично минерализуются с освобождением элементов зольного и азотного питания. После минерализации отмерших частей растений заключенные в них зольные элементы отлагаются в верхних горизонтах почвообразующей породы, создавая тем самым благоприятные условия питания для последующих поколений растительных организмов. Так, в результате постоянного синтеза и разрушения органического вещества в верхних горизонтах почвы осуществляется накопление элементов зольной и азотной пищи для растений. Такого рода явление, свойственное почве и связанное с развитием растительности и микроорганизмов, называется биологической избирательной поглотительной способностью почвы. Наряду с этим в процессе превращения растительных остатков в почве всегда образуется то или иное количество перегноя, придающего почве ряд благоприятных физических свойств. Постепенно в верхней части породы формируется окрашенный гумусом перегнойный горизонт, обогащенный элементами зольного и азотного питания растений. В процессе распада органического вещества почвы неизбежно выделяются органические кислоты, которые, воздействуя на материнскую горную породу, усиливают ее выветривание. Наконец, корни растений в процессе жизнедеятельности выделяют различные кислоты, под влиянием которых трудно растворимые минеральные соединения частично переходят в растворимую, а следовательно, и усвояемую для растений форму. Таковы те главнейшие факторы, которые характеризуют возникновение и развитие почвообразовательного процесса в природе. Однако приведенный выше процесс почвообразования представляет собой лишь самую общую, самую широкую схему. В природе же при образовании почвы имеет место весьма сложный комплекс процессов, развертывающихся на общем фоне этой схемы. В любой почве наряду с биологическими процессами постоянно протекают физические, химические и физико-химические процессы, происходят разрушение и синтез минеральных веществ, миграция, или передвижение, веществ и их аккумуляция в почвенной толще, окислительно-восстановительные процессы, а также процессы взаимодействия продуктов разрушения и синтеза органических соединений с минеральной частью почвы. Но и в этом сложном комплексе взаимосвязанных и взаимообусловленных явлений ведущее, основное значение всегда имеет биологический процесс, без которого нет почвообразования, а следовательно, нет и почвы. Из вышеизложенного становится очевидным, что почва представляет собой среду, где постоянно совершаются синтез и разрушение органического вещества, непрерывный круговорот элементов зольной и азотной пищи в системе почва — растение — почва. В результате органические и минеральные вещества, входящие в состав почвы, все время меняют свои свойства, переходя то в растворимое, то в не растворимое в воде состояние. Этот двусторонний процесс называется малым, или биологическим, круговоротом зольной и азотной пищи растений. Благодаря этому процессу в почве постоянно поддерживается плодородие. Наряду с малым, или биологическим, круговоротом зольной и азотной пищи в природе имеет место и так называемый большой, или геологический, круговорот веществ, с которым связан процесс растворения и выноса питательных элементов из почвы в ручьи, реки, моря и океаны, где они откладываются в виде различного рода пород. Развитие геологического круговорота веществ в природе сопровождается обеднением почв питательными веществами и снижением их производительности. Очевидно, что биологический круговорот веществ между почвой и живыми организмами в естественных условиях не всегда и не всюду является вполне замкнутым или точно сбалансированным: некоторая часть питательных веществ из почвы может теряться безвозвратно. Поэтому для поддержания почвенного плодородия на высоком уровне необходимо создавать такие условия, при которых процесс геологического круговорота элементов пищи получал бы наименьшую степень выражения. Биологический круговорот зольной и азотной пищи растений лежит и в основе сельскохозяйственного производства. При этом чем выше культура земледелия и чем рациональнее используется земля, тем меньше элементов зольной и азотной пищи вырывается из биологического круговорота и вовлекается в геологический круговорот, тем выше будет производительность почв; При высокой культуре земледелия в биологический круговорот веществ между почвой и возделываемыми растениями можно вовлекать новые питательные элементы. Мощным Средством в этом отношении являются органические и минеральные удобрения. При помощи удобрений в биологический круговорот веществ не только вовлекаются все новые и новые резервы элементов питания, но и прогрессивно улучшаются физические, химические и биологические свойства почв и создаются реальные возможности для неограниченного роста урожаев. —Источник— Гаркуша, И.Ф. Почвоведение/ И.Ф. Гаркуша.- Л.: Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962.- 448 с. Предыдущая глава ::: К содержанию ::: Следующая глава Post Views:

23 big-archive.ru Вообще то на планете есть примеры территорий, где исторически уже давно плотность населения превышала 2 тысячи человек на квадратный километр, и все как-то кормились. Но есть большое отличие того, как жили люди в сельскохозяйственных районах Китая и Египта, Месопотамии и того, как живет население мегаполисов в городах. Ключевое отличие заключается в обращении с отходами. Раньше питательные вещества обращались по замкнутому циклу. Другая часть питательных веществ оказывается на свалках уже напрямую потому что, в среднем, в мире выбрасывается около 30% продуктов питания. Причем, если в слаборазвитых странах эти потери связаны с несовершенством цепочки производства и дистрибуции, ненадлежащей упаковке и хранении, то в развитых странах эти потери связаны, в основном, со специфическим потребительским поведением. Потребители забивают корзины в гипермаркетах и очень многое из купленного не съедают, а выбрасывают, количество выброшенных продуктов в развитых странах достигает 50%. Таким образом, питательные вещества с полей постоянно перекочевывают на свалки и в водоемы, в конечном счете, в моря из которых их потом уже очень сложно достать. Убыток питательных веществ постоянно компенсируется сейчас внесением миреральных удобрений. Одно из важнейших веществ для растений это фосфор, он не заменим в клеточном синтезе. Сейчас его восполнение идет из минеральных источников, полезных ископаемых. В случае с фосфором запасы удобрений, которые еще можно выкопать из земли, оцениваются лет на 50-100. Вроде бы срок еще не такой уж малый, но если мы учтем, что в 2009 году было выкопано около 22 миллионов тонн фосфора, из которых львиная часть была переработана в удобрения, а в 2020 году ориентировочно уже будет добыто и израсходовано 40 миллионов, то ясно, что такими темпами фосфор очень скоро станет дефицитным ресурсом, удорожая производство продуктов питания. Некоторый обратный поток фосфора из морей на сушу существует, например, миграция к местам нереста лососевых на Тихоокеанском побережье приводит к возврату питательных веществ на сушу, вылов рыбы тоже способствует тому же, но все же этот обратный поток не способен остановить общее направление движения фосфора из месторождений на земле в моря. Теперь у человечества нет другого выхода, как развивать рециклинг питательных веществ, фосфора в первую очередь Таким образом, избавившись от зависимости от ископаемого ресурса, человечество сможет обеспечивать себя продовольствием сколь угодно долго, до тех пор, пока солнышко светит. Поэтому, чтобы прокормить увеличивающееся население планеты, важно развивать четыре ключевые направления: 1) Переработку пищевых и других отходов в компост с применением предложенного нами ранее размола в шаровой мельнице. sofya1444.livejournal.comБиологический и геологический круговорот элементов питания в природе

Круговорот питательных веществ в природе: sofya1444 — LiveJournal

Мировое население растет на 74 миллиона человек в год, то есть каждые два года на планете прибавляется столько людей, сколько населяет Россию. Через двадцать лет нас будет больше 8 миллиардов. Все хотят кушать. Существуют разные мнения относительно возможности планеты прокормить увеличивающееся население. С одной стороны, есть еще большие резервы увеличения урожайности. Новые сорта растений, в том числе генетически модифицированные, растут быстрее в большем количестве. С другой стороны, плодородие почв падает и нужны постоянно удобрения, чтобы поддерживать производство продуктов питания в необходимом количестве.

В некоторых странах, Китае, фекалии непосредственно использовались как удобрения, в других, в том числе в России, это происходило с определенным промежутком времени, когда фекалии перегнивали, то они, так или иначе, возвращались в оборот.

Таким образом, плодородие почв поддерживалось.

С развитием городов расстояние между полем, где выращиваются растения и местом жительства человека увеличивалось, что стало затруднять вывоз отходов на поля, но все-таки это делалось. Однако в какое-то время проблема отходов стала такой острой, что города потрясали эпидемии холеры.

Изобретение унитаза с водяным затвором подняло на новый уровень обращение с отходами для городов с гигиентической точки зрения, но и создало новые проблемы. Теперь уже отходы не возвращаются в оборот, а попадают на очистные сооружения. Из очистных сооружений у питательных веществ, фосфора, например, есть два пути. Во-первых, часть остается расворенной в воде, не всегда удается очистить воду и это ведет к загрязнению водоемов, обогащению воды фосфором, который способствует росту водорослей, которые поглощая кислород подавляют животный мир водоема.

Во-вторых, часть фосфора поступает в осадок, накапливающийся на очистных ил, который сейчас не используется в сельхозозяйствнных целях, а накапливается на полигонах. Причина в том, что в этом осадке что только не содержится. Тут и металлы и следы моющих веществ.

Для этого прежде всего нужно отремонтировать канализацию, чтобы уменьшить содержание металлов в осадке очистных сооружений и перейти на новые или хорошо забытые старые моющие средства, разлагающиеся под действием бактерий.

Тогда можно будет использовать осадок очистных сооружений как компост.

С мусором предлагается использовать шаровую мельницу для размола пищевых отходов вместе с упаковкой, той, что не выбрали на переработку на предварительных операциях. Подробнее о шаровой мельнице в посте.http://ecostrat.livejournal.com/1787.htm

Тогда цикл будет выглядеть вот так и зависимость от ископаемого ресурса будет постепенно преодолена.

2) Отказ от мусоросжигания, которое ведет к потере фосфора.

3) Отказ от синтетических моющих средств, не подверженных разложению бактериями очистных сооружений.

4) Развитие использования ресурсов моря, так чтобы питательные вещества возвращались на сушу.