Оперативная память (RAM) | ATLEX.Ru

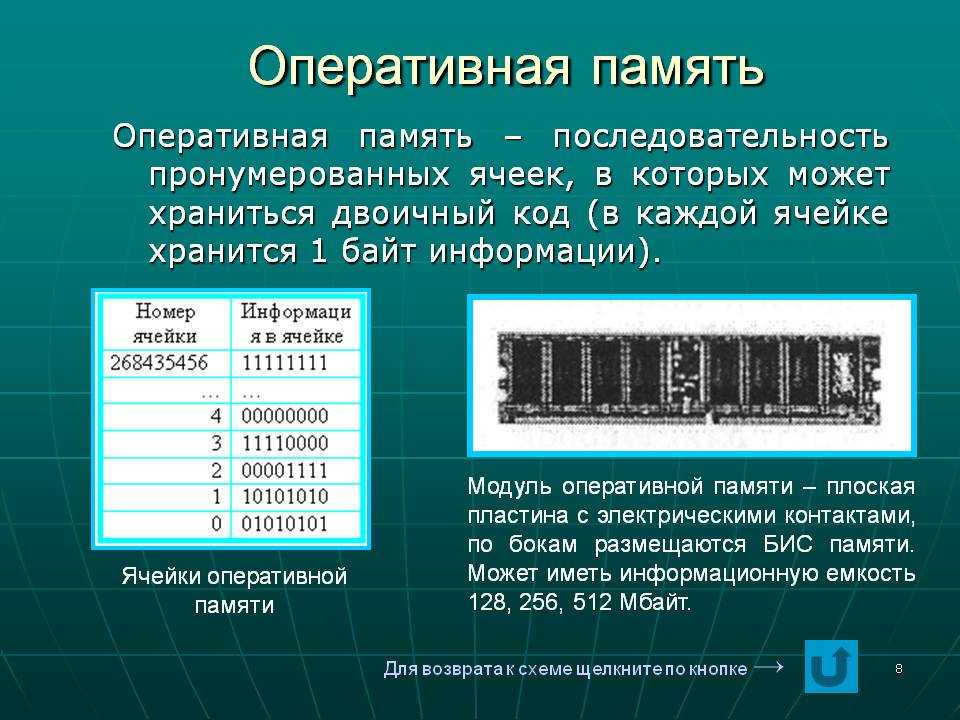

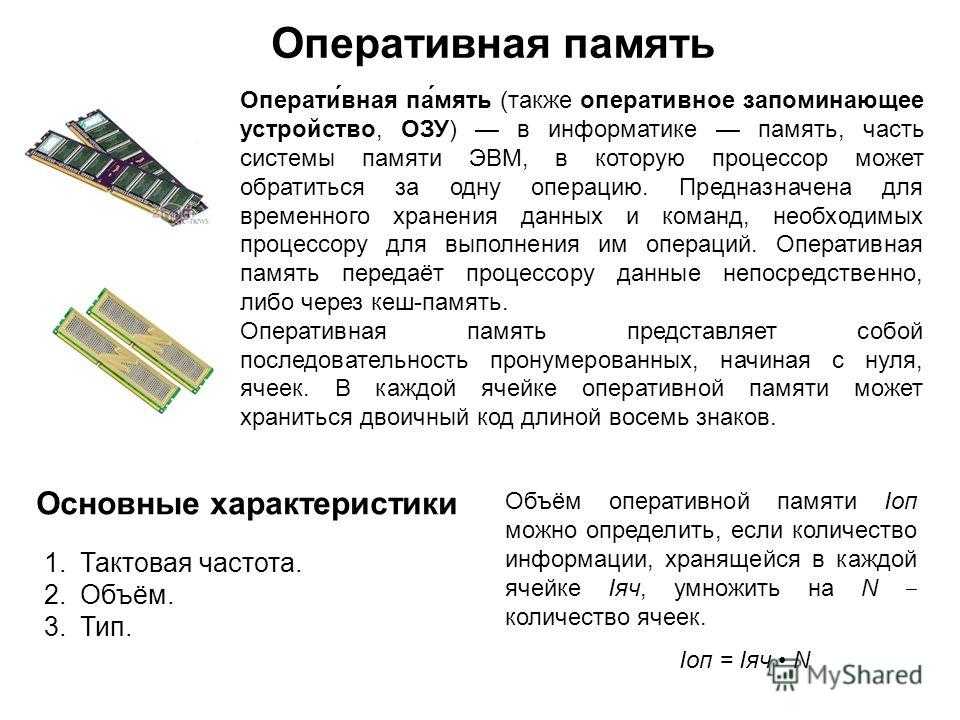

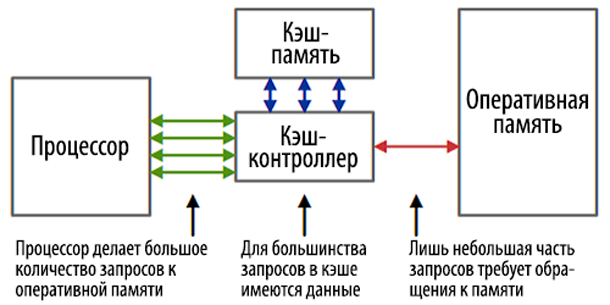

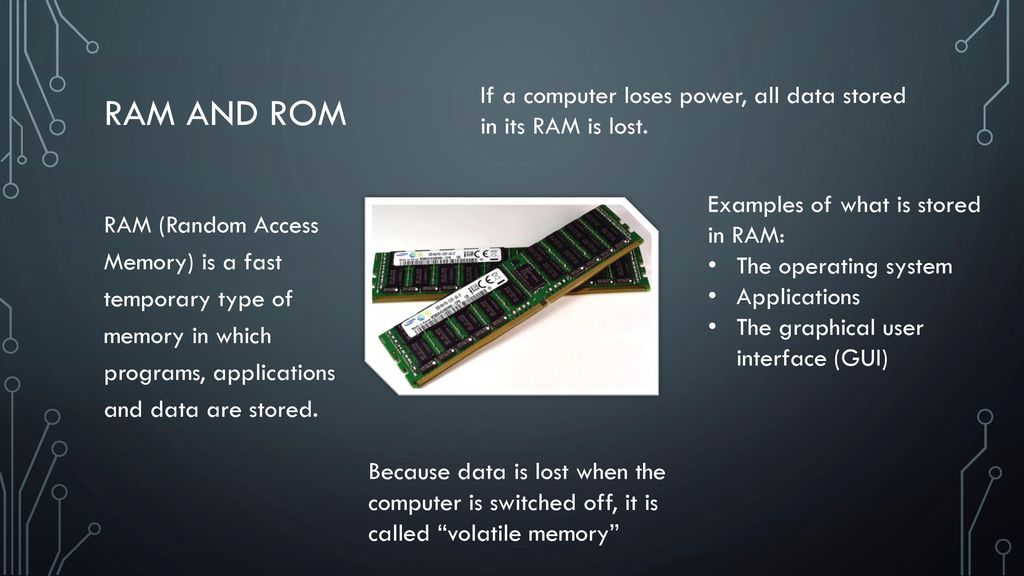

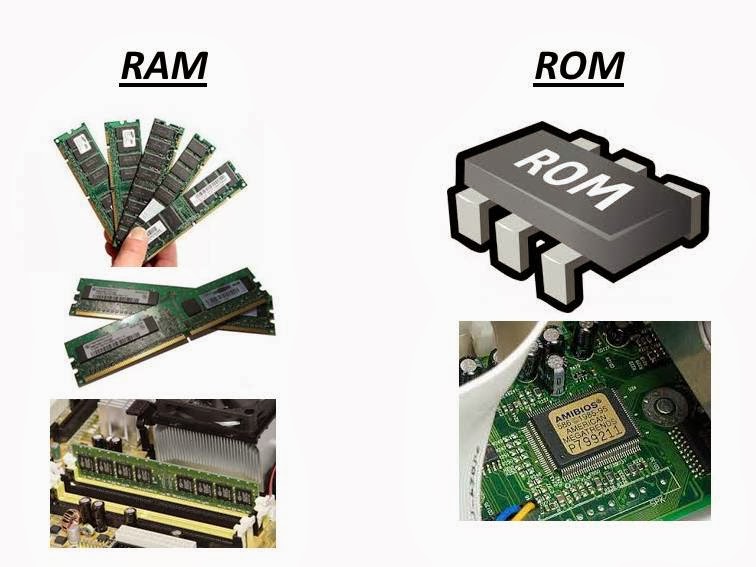

У оперативной памяти много названий. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) определяет назначение — запоминать и хранить временную информацию, требующуюся процессору при выполнении операций. Английская аббревиатура RAM (Random Access Memory) означает память с произвольным доступом, то есть запрос к требуемой ячейке памяти происходит напрямую, другие блоки не затрагиваются. Также этот вид памяти называют энергозависимым, а значит, данные сохраняются в ней до тех пор, пока включено устройство, в котором она установлена. В разговорах ИТ-специалистов фигурирует слово «оперативка», но чаще всего это просто «память»: компьютера, телефона, серверная и т.п. Разберем, для чего нужна оперативная память, рассмотрим наиболее важные характеристики, влияющие на быстродействие и производительность и заслуживающие внимания при выборе, а также коснемся особенностей серверного ОЗУ.

Функции оперативной памяти

В компьютере помимо оперативного установлено и постоянное запоминающее устройство — ПЗУ, более известное как жесткий диск или винчестер. Это энергонезависимый тип памяти, который сохраняет всю информацию даже после отключения питания компьютера. Для выполнения работы центральному процессору требуется информация, хранящаяся на жестком диске. Данные копируются с винчестера в своеобразный буфер, которым и является оперативная память, а по окончании работы, после сохранения (если требуется) измененных данных обратно на винчестер, ОЗУ очищается. Кроме процессора информацию, хранящуюся в оперативной памяти, с целью быстродействия могут использовать другие компоненты системы — видеокарта и т.д.

Это энергонезависимый тип памяти, который сохраняет всю информацию даже после отключения питания компьютера. Для выполнения работы центральному процессору требуется информация, хранящаяся на жестком диске. Данные копируются с винчестера в своеобразный буфер, которым и является оперативная память, а по окончании работы, после сохранения (если требуется) измененных данных обратно на винчестер, ОЗУ очищается. Кроме процессора информацию, хранящуюся в оперативной памяти, с целью быстродействия могут использовать другие компоненты системы — видеокарта и т.д.

Итак, оперативная память ускоряет процесс взаимодействия ЦПУ с винчестером, и соответственно приводит к увеличению производительности оборудования в целом. Поэтому важно понимать, какие именно параметры оперативной памяти позволят добиться наибольшей эффективности, а при каких условиях система вовсе не станет функционировать.

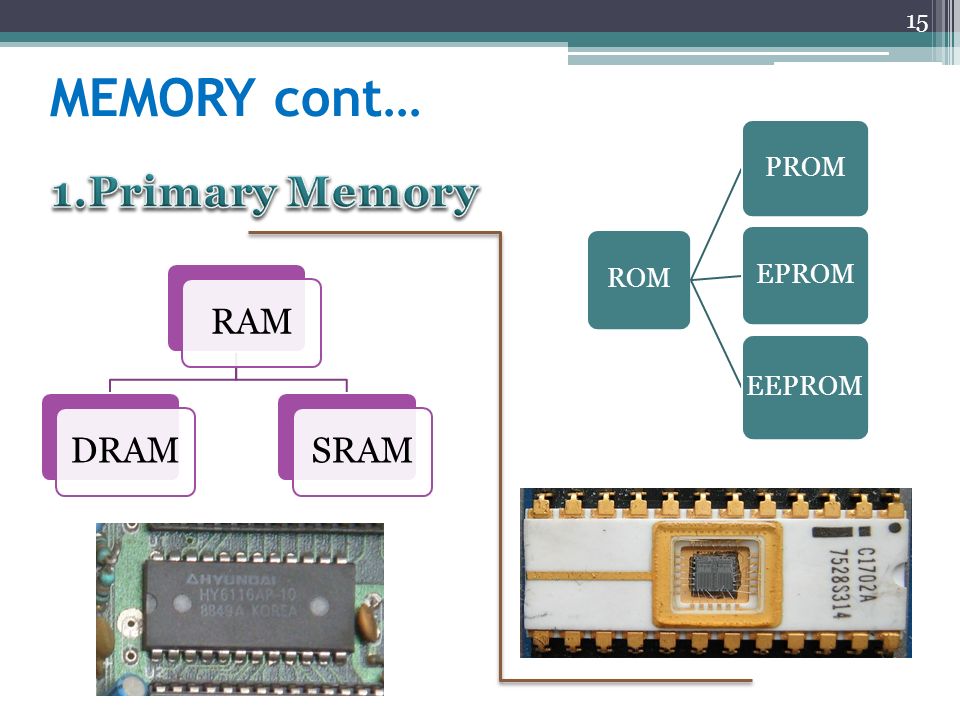

Типы памяти

Статическая память (SRAM — Static RAM) — быстрая, но не дешевая, часто находит применение в кэш-памяти процессоров, видеокарт и т. п.

п.

Динамическая память (DRAM — Dynamic RAM) — не такая быстрая, как статическая, но зато более дешевая и находит повсеместное применение в компьютерах и других устройствах, поэтому о ней расскажем подробнее.

Широко распространены поколения динамической памяти DDR SDRAM (англ. Double Data Rate Synchronous DRAM), характеризующиеся удвоенной скоростью передачи данных:

- DDR SDRAM

- DDR2 SDRAM

- DDR3 SDRAM

- DDR4 SDRAM

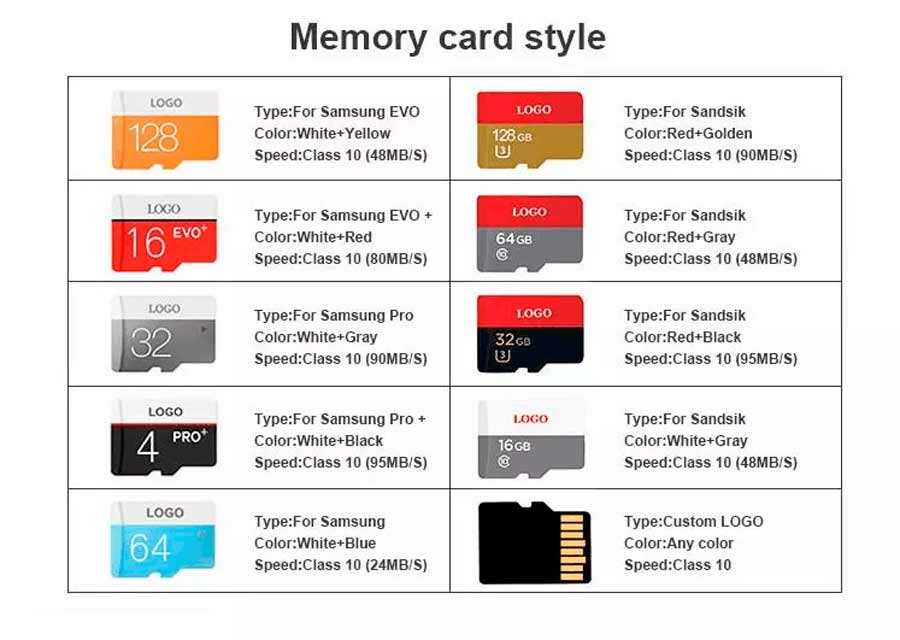

Отличаются между собой количеством контактов, разъемом, повышением производительности и снижением потребления электроэнергии от поколения к поколению. На сегодня самыми популярными являются модули DDR3 и DDR4.

Частота функционирования

Параметр, характеризующий передачу данных между ОЗУ и процессором за единицу времени, — частота — также влияет на быстродействие системы. Высокий показатель означает большее количество переданной информации. Измеряется в мегагерцах и пишется рядом с типом памяти: DDR3-1200, где 1200 (МГц) — это частота передачи данных.

Пропускная способность

Быстродействие системы зависит также от пропускной способности ОЗУ — объема информации, обрабатываемой за единицу времени. Измеряется в мегабайтах в секунду, в характеристиках планки памяти обозначается так: PC3-10600, где 10600 (МБ/с) — максимально возможная скорость обработки данных.

Тайминги

Другой показатель, влияющий на производительность вычислительного устройства, характеризуется временем отсрочки выполнения команд оперативной памятью — таймингами (латентностью), ответственными за подготовку памяти к работе во избежание искажения данных. Чем ниже показатель тайминга, тем продуктивнее ОЗУ. На планке памяти маркируются либо 4 типа таймингов (2-2-3-6), либо первое из значений (CL2).

Объем оперативной памяти

Одной из главных характеристик, на которую чаще всего ориентируются при выборе оперативной памяти, является ее объем, измеряемый в мегабайтах и гигабайтах. Очевидно, что чем больше объем оперативной памяти, тем быстрее будет работа компьютера. Но есть нюансы. Во-первых, количество и тип слотов на материнской плате физически ограничивает число и тип планок памяти, которые можно установить в компьютер. А во-вторых, даже если взять модули максимального объема, от разрядности процессора зависит, будут ли в полной мере использоваться все эти гигабайты, или же деньги потрачены впустую. Дело в том, что 32-разрядные процессоры поддерживают не более 4 ГБ ОЗУ. 64-разрядные ЦПУ могут работать и с большим объемом.

Но есть нюансы. Во-первых, количество и тип слотов на материнской плате физически ограничивает число и тип планок памяти, которые можно установить в компьютер. А во-вторых, даже если взять модули максимального объема, от разрядности процессора зависит, будут ли в полной мере использоваться все эти гигабайты, или же деньги потрачены впустую. Дело в том, что 32-разрядные процессоры поддерживают не более 4 ГБ ОЗУ. 64-разрядные ЦПУ могут работать и с большим объемом.

Особо следует отметить, что при выборе парных планок оперативной памяти важно, чтобы все параметры были одинаковые, иначе система будет функционировать с наименьшими значениями или не будет работать вовсе. Кроме того, необходимо учитывать, какие модули памяти поддерживают процессор и материнская плата.

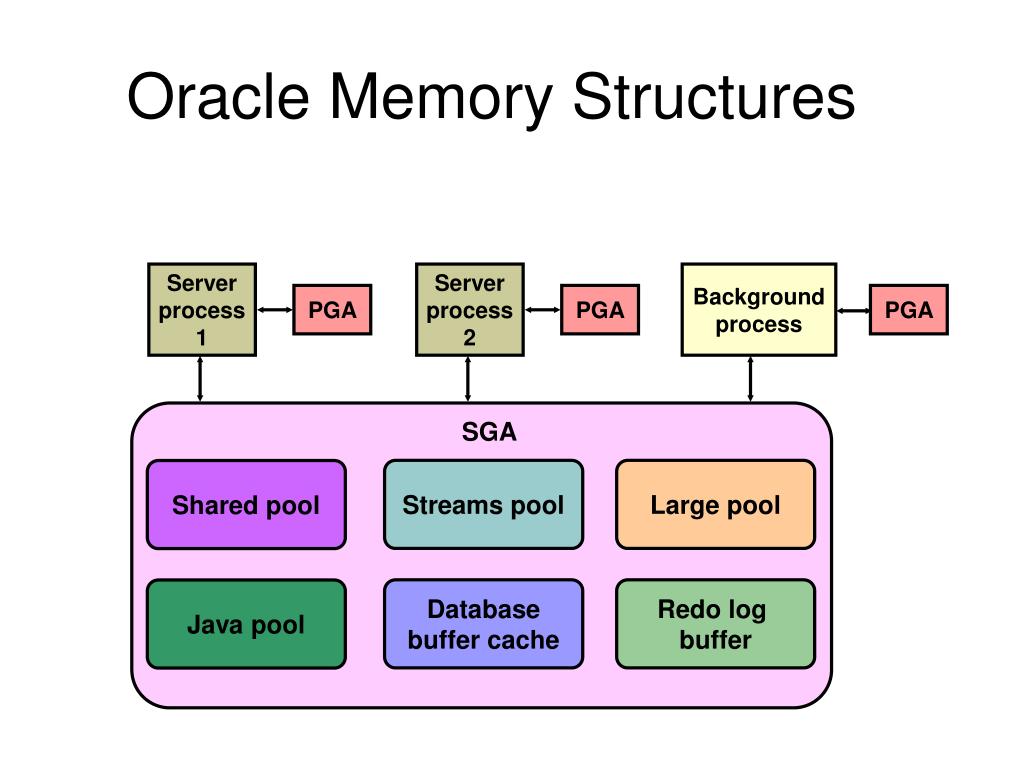

Серверная оперативная память

Помимо максимальной производительности и быстродействия, от памяти для сервера требуется высокая надежность и бесперебойная работа. Возникающие в процессе непрерывной работы случайные ошибки отрицательно воздействуют на производительность сервера и могут приводить к потере данных. Чтобы избежать этого, в ОЗУ для сервера обязательно применяется технология ECC (Error Correcting Code) — исправление наиболее вероятных ошибок путем избыточного кодирования информации.

Чтобы избежать этого, в ОЗУ для сервера обязательно применяется технология ECC (Error Correcting Code) — исправление наиболее вероятных ошибок путем избыточного кодирования информации.

Планки памяти, поддерживающие технологию коррекции ошибок, имеют добавочные микросхемы, содержащие ECC-код. Из-за этого цена серверной оперативной памяти возрастает. Материнская плата, чипсет и процессор должны поддерживать модули ECC-памяти, что тоже оказывает влияние на увеличение общей стоимости оборудования.

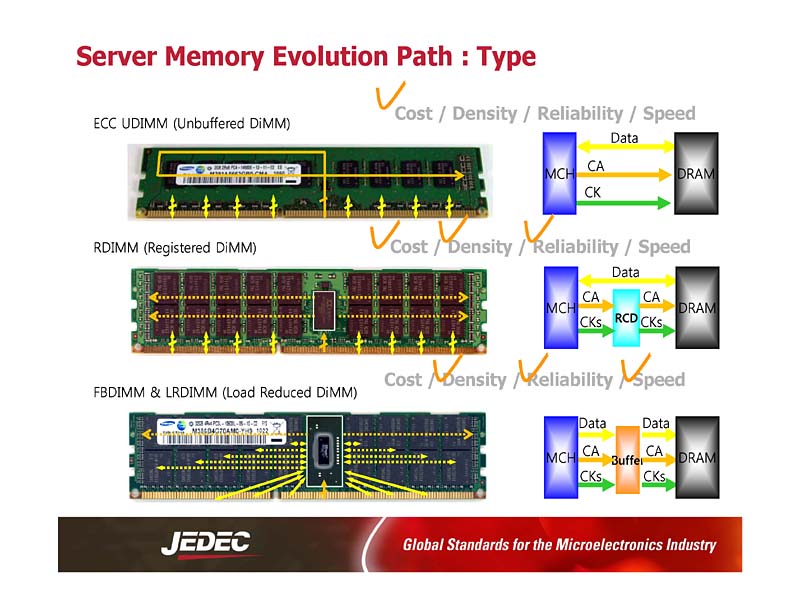

Еще один тип серверной памяти — буферизованная, или регистровая память. На планке имеется одна или более микросхем регистров для буферизации данных, поступающих от контроллера памяти. Такая конструктивная особенность снижает нагрузку на контроллер, благодаря чему можно установить большее количество модулей памяти.

Вы можете выбрать выделенные серверы от ATLEX.Ru, предлагаемые в аренду в России или в Европе, по объему памяти, необходимой для ваших нужд. А если вас устраивают прочие параметры сервера, но хочется больше производительности, то всегда можно установить дополнительные модули по вашему желанию.

Анатомия RAM / Хабр

У каждого компьютера есть ОЗУ, встроенное в процессор или находящееся на отдельной подключенной к системе плате — вычислительные устройства просто не смогли бы работать без оперативной памяти. ОЗУ — потрясающий образец прецизионного проектирования, однако несмотря на тонкость процессов изготовления, память ежегодно производится в огромных объёмах. В ней миллиарды транзисторов, но она потребляет только считанные ватты мощности. Учитывая большую важность памяти, стоит написать толковый анализ её анатомии.

Итак, давайте приготовимся к вскрытию, выкатим носилки и отправимся в анатомический театр. Настало время изучить все подробности каждой ячейки, из которых состоит современная память, и узнать, как она работает.

Зачем же ты, RAM-ео?

Процессорам требуется очень быстро получать доступ к данным и командам, чтобы программы выполнялись мгновенно. Кроме того, им нужно, чтобы при произвольных или неожиданных запросах не очень страдала скорость.

Существует два основных типа RAM: статическая и динамическая, или сокращённо SRAM и DRAM.

Мы будем рассматривать только DRAM, потому что SRAM используется только внутри процессоров, таких как CPU или GPU. Так где же находится DRAM в наших компьютерах и как она работает?

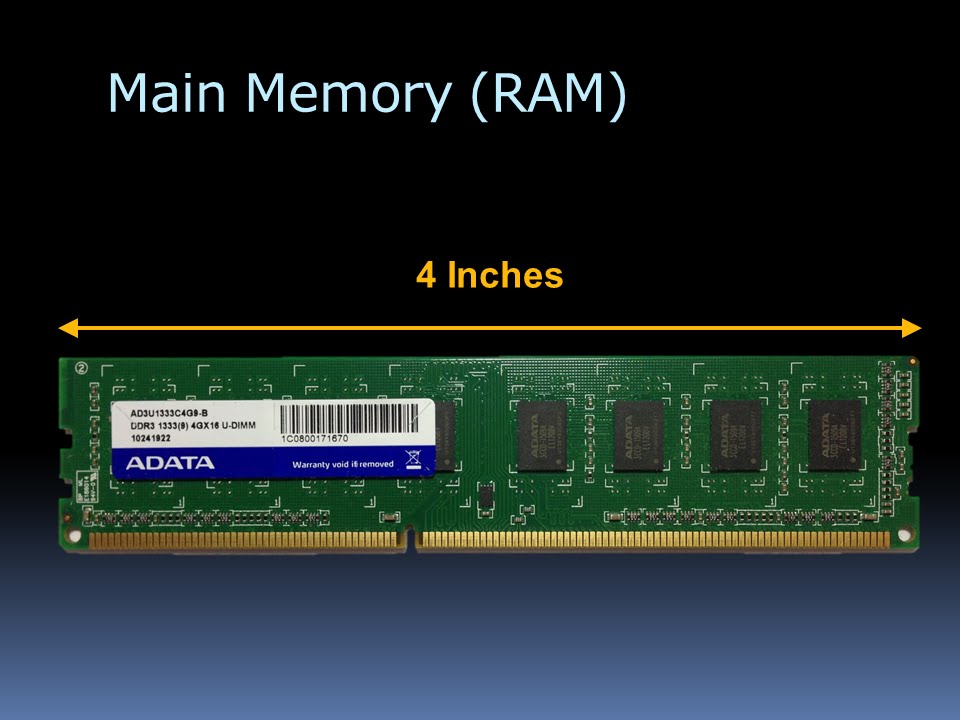

Большинству людей знакома RAM, потому что несколько её планок находится рядом с CPU (центральным процессором, ЦП). Эту группу DRAM часто называют системной памятью, но лучше её называть памятью CPU, потому что она является основным накопителем рабочих данных и команд процессора.

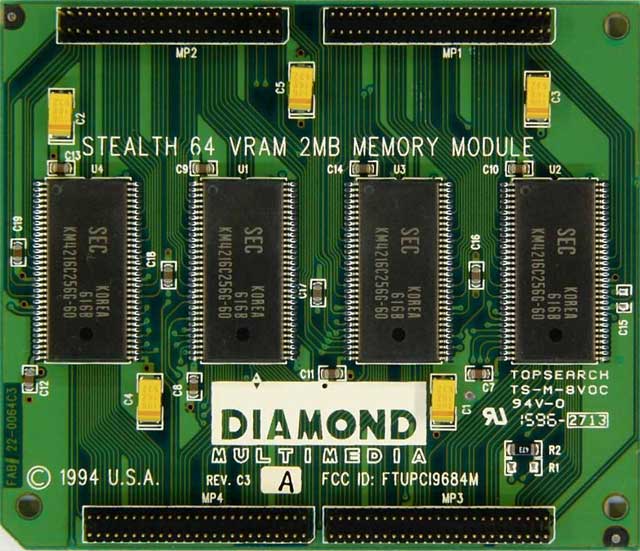

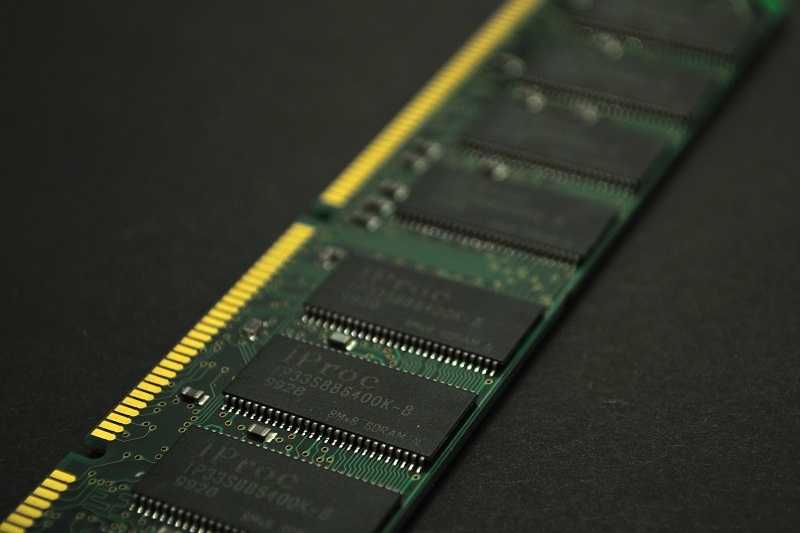

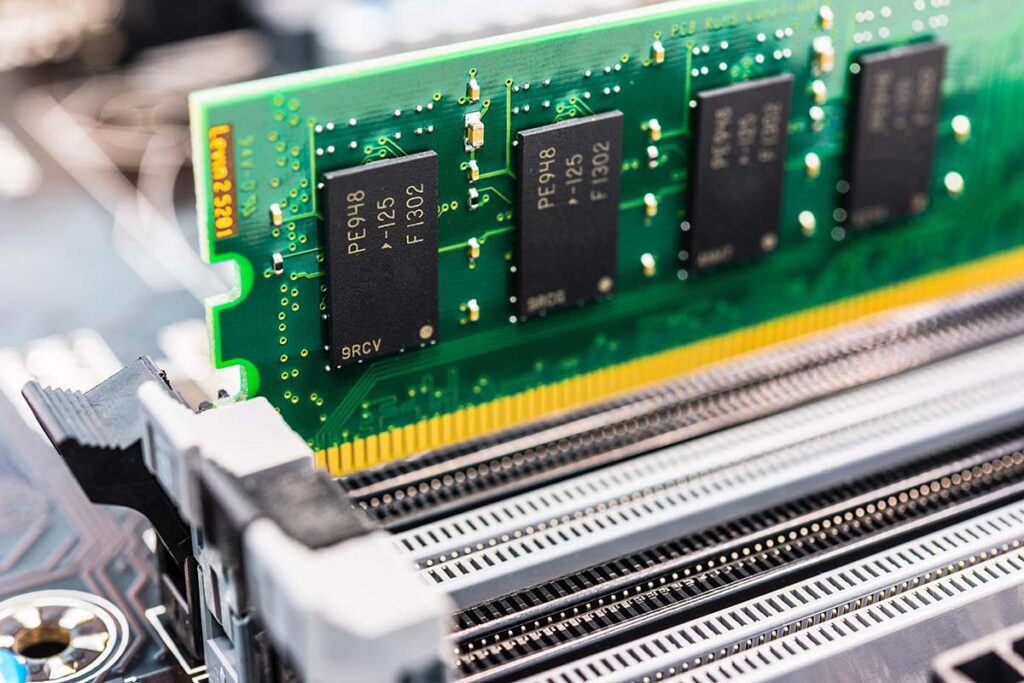

Как видно на представленном изображении, DRAM находится на небольших платах, вставляемых в материнскую (системную) плату. Каждую плату обычно называют DIMM или UDIMM, что расшифровывается как dual inline memory module (двухсторонний модуль памяти) (U обозначает unbuffered (без буферизации)). Подробнее мы объясним это позже; пока только скажем, что это самая известная RAM любого компьютера.

Подробнее мы объясним это позже; пока только скажем, что это самая известная RAM любого компьютера.

Она не обязательно должна быть сверхбыстрой, но современным ПК для работы с большими приложениями и для обработки сотен процессов, выполняемых в фоновом режиме, требуется много памяти.

Ещё одним местом, где можно найти набор чипов памяти, обычно является графическая карта. Ей требуется сверхбыстрая DRAM, потому что при 3D-рендеринге выполняется огромное количество операций чтения и записи данных. Этот тип DRAM предназначен для несколько иного использования по сравнению с типом, применяемым в системной памяти.

Ниже вы видите GPU, окружённый двенадцатью небольшими пластинами — это чипы DRAM. Конкретно этот тип памяти называется GDDR5X, о нём мы поговорим позже.

Графическим картам не нужно столько же памяти, как CPU, но их объём всё равно достигает тысяч мегабайт.

Не каждому устройству в компьютере нужно так много: например, жёстким дискам достаточно небольшого количества RAM, в среднем по 256 МБ; они используются для группировки данных перед записью на диск.

На этих фотографиях мы видим платы HDD (слева) и SSD (справа), на которых отмечены чипы DRAM. Заметили, что чип всего один? 256 МБ сегодня не такой уж большой объём, поэтому вполне достаточно одного куска кремния.

Узнав, что каждый компонент или периферийное устройство, выполняющее обработку, требует RAM, вы сможете найти память во внутренностях любого ПК. На контроллерах SATA и PCI Express установлены небольшие чипы DRAM; у сетевых интерфейсов и звуковых карт они тоже есть, как и у принтеров со сканнерами.

Если память можно встретить везде, она может показаться немного скучной, но стоит вам погрузиться в её внутреннюю работу, то вся скука исчезнет!

Скальпель. Зажим. Электронный микроскоп.

У нас нет всевозможных инструментов, которые инженеры-электронщики используют для изучения своих полупроводниковых творений, поэтому мы не можем просто разобрать чип DRAM и продемонстрировать вам его внутренности. Однако такое оборудование есть у ребят из TechInsights, которые сделали этот снимок поверхности чипа:

Однако такое оборудование есть у ребят из TechInsights, которые сделали этот снимок поверхности чипа:

Если вы подумали, что это похоже на сельскохозяйственные поля, соединённые тропинками, то вы не так далеки от истины! Только вместо кукурузы или пшеницы поля DRAM в основном состоят из двух электронных компонентов:

- Переключателя, представленного MOSFET (МОП-транзистором)

- Накопителя, представляющего собой канавочный конденсатор.

Вместе они образуют так называемую ячейку памяти, каждая из которых содержит 1 бит данных. Очень приблизительная схема ячейки показана ниже (прощу прощения у специалистов по электронике!):

Синими и зелёными линиями обозначены соединения, подающие напряжение на МОП-транзистор и конденсатор. Они используются для считывания и записи данных в ячейку, и первой всегда срабатывает вертикальная (разрядная) линия.

Канавочный конденсатор, по сути, используется в качестве сосуда для заполнения электрическим зарядом — его пустое/заполненное состояние даёт нам 1 бит данных: 0 — пустой, 1 — полный. Несмотря на предпринимаемые инженерами усилия, конденсаторы не способны хранить этот заряд вечно и со временем он утекает.

Это означает, что каждую ячейку памяти нужно постоянно обновлять по 15-30 раз в секунду, хотя сам этот процесс довольно быстр: для обновления набора ячеек требуется всего несколько наносекунд. К сожалению, в чипе DRAM множество ячеек, и во время их обновления считывание и запись в них невозможна.

К каждой линии подключено несколько ячеек:

Строго говоря, эта схема неидеальна, потому что для каждого столбца ячеек используется две разрядные линии — если бы мы изобразили всё, то схема бы стала слишком неразборчивой.

Полная строка ячеек памяти называется страницей, а длина её зависит от типа и конфигурации DRAM.

Однако нужно учитывать и ещё один важный фактор. При считывании и записи на чип DRAM первым этапом процесса является активация всей страницы. Строка битов (состоящая из нулей и единиц) хранится в буфере строки, который по сути является набором усилителей считывания и защёлок, а не дополнительной памятью. Затем активируется соответствующий столбец для извлечения данных из этого буфера.

Если страница слишком мала, то чтобы успеть за запросами данных, строки нужно активировать чаще; и наоборот — большая страница предоставляет больше данных, поэтому активировать её можно реже. И даже несмотря на то, что длинная строка требует большей мощности и потенциально может быть менее стабильной, лучше стремиться к получению максимально длинных страниц.

Если собрать вместе набор страниц, то мы получим один банк памяти DRAM. Как и в случае страниц, размер и расположение строк и столбцов ячеек играют важную роль в количестве хранимых данных, скорости работы памяти, энергопотреблении и так далее.

Как и в случае страниц, размер и расположение строк и столбцов ячеек играют важную роль в количестве хранимых данных, скорости работы памяти, энергопотреблении и так далее.

Например, схема может состоять из 4 096 строк и 4 096 столбцов, при этом полный объём одного банка будет равен 16 777 216 битам или 2 мегабайтам. Но не у всех чипов DRAM банки имеют квадратную структуру, потому что длинные страницы лучше, чем короткие. Например, схема из 16 384 строк и 1 024 столбцов даст нам те же 2 мегабайта памяти, но каждая страница будет содержать в четыре раза больше памяти, чем в квадратной схеме.

Все страницы в банке соединены с системой адресации строк (то же относится и к столбцам) и они контролируются сигналами управления и адресами для каждой строки/столбца. Чем больше строк и столбцов в банке, тем больше битов должно использоваться в адресе.

Для банка размером 4 096 x 4 096 для каждой системы адресации требуется 12 бит, а для банка 16 384 x 1 024 потребуется 14 бит на адреса строк и 10 бит на адреса столбцов. Стоит заметить, что обе системы имеют суммарный размер 24 бита.

Стоит заметить, что обе системы имеют суммарный размер 24 бита.

Если бы чип DRAM мог предоставлять доступ к одной странице за раз, то это было бы не особо удобно, поэтому в них упаковано несколько банков ячеек памяти. В зависимости от общего размера, чип может иметь 4, 8 или даже 16 банков — чаще всего используется 8 банков.

Все эти банки имеют общие шины команд, адресов и данных, что упрощает структуру системы памяти. Пока один банк занят работой с одной командой, другие банки могут продолжать выполнение своих операций.

Весь чип, содержащий все банки и шины, упакован в защитную оболочку и припаян к плате. Она содержит электропроводники, подающие питание для работы DRAM и сигналов команд, адресов и данных.

На фотографии выше показан чип DRAM (иногда называемый модулем), изготовленный компанией Samsung. Другими ведущими производителями являются Toshiba, Micron, SK Hynix и Nanya. Samsung — крупнейший производитель, он имеет приблизительно 40% мирового рынка памяти.

Каждый изготовитель DRAM использует собственную систему кодирования характеристик памяти; на фотографии показан чип на 1 гигабит, содержащий 8 банков по 128 мегабита, выстроенных в 16 384 строки и 8 192 столбца.

Выше по рангу

Компании-изготовители памяти берут несколько чипов DRAM и устанавливают их на одну плату, называемую DIMM. Хотя D расшифровывается как

Сами DIMM имеют разный размер и количество чипов:

На фотографии сверху показана стандартная DIMM для настольного ПК, а под ней находится так называемая SO-DIMM (small outline, «DIMM малого профиля»). Маленький модуль предназначен для ПК малого форм-фактора, например, ноутбуков и компактных настольных компьютеров. Из-за малого пространства уменьшается количество используемых чипов, изменяется скорость работы памяти, и так далее.

Из-за малого пространства уменьшается количество используемых чипов, изменяется скорость работы памяти, и так далее.

Существует три основных причины для использования нескольких чипов памяти на DIMM:

- Это увеличивает объём доступного хранилища

- В любой момент времени возможен доступ только к одному банку, поэтому благодаря работе остальных в фоновом режиме повышается производительность.

- Шина адреса в процессоре, обрабатывающая память, шире, чем шина DRAM.

Последнее очень важно, потому что в большинстве чипов DRAM используется только 8-битная шина данных. Однако CPU и GPU в этом от них отличаются: например, CPU AMD Ryzen 7 3800X имеет два встроенных 64-битных контроллера, а в Radeon RX 5700 XT встроено восемь 32-битных контроллеров.

То есть каждому DIMM, который устанавливается в компьютер с Ryzen, потребуется восемь модулей DRAM (8 чипов x 8 бит = 64 бита). Можно подумать, что графическая карта 5700 XT будет иметь 32 чипа памяти, но у неё их только 8. Что же это нам даёт?

Что же это нам даёт?

В чипы памяти, предназначенные для графических карт, устанавливают больше банков, обычно 16 или 32, потому что для 3D-рендеринга необходим одновременный доступ к большому объёму данных.

Один ранг и два ранга

Множество модулей памяти, «заполняющих» шину данных контроллера памяти, называется рангом, и хотя к контроллеру можно подключить больше одного ранга, за раз он может получать данные только от одного ранга (потому что ранги используют одну шину данных). Это не вызывает проблем, потому что пока один ранг занимается ответом на переданную ему команду, другому рангу можно передать новый набор команд.

Платы DIMM могут иметь несколько рангов и это особенно полезно, когда вам нужно огромное количество памяти, но на материнской плате мало разъёмов под RAM.

Так называемые схемы с двумя (dual) или четырьмя (quad) рангами потенциально могут обеспечить большую производительность, чем одноранговые, но увеличение количества рангов быстро повышает нагрузку на электрическую систему. Большинство настольных ПК способно справиться только с одним-двумя рангами на один контроллер. Если системе нужно больше рангов, то лучше использовать DIMM с буферизацией: такие платы имеют дополнительный чип, облегчающий нагрузку на систему благодаря хранению команд и данных в течение нескольких циклов, прежде чем передать их дальше.

Большинство настольных ПК способно справиться только с одним-двумя рангами на один контроллер. Если системе нужно больше рангов, то лучше использовать DIMM с буферизацией: такие платы имеют дополнительный чип, облегчающий нагрузку на систему благодаря хранению команд и данных в течение нескольких циклов, прежде чем передать их дальше.

Множество модулей памяти Nanya и один буферный чип — классическая серверная RAM

Но не все ранги имеют размер 64 бита — используемые в серверах и рабочих станциях DIMM часто размером 72 бита, то есть на них есть дополнительный модуль DRAM. Этот дополнительный чип не обеспечивает повышение объёма или производительности; он используется для проверки и устранения ошибок (error checking and correcting, ECC).

Вы ведь помните, что всем процессорам для работы нужна память? В случае ECC RAM небольшому устройству, выполняющему работу, предоставлен собственный модуль.

Шина данных в такой памяти всё равно имеют ширину всего 64 бита, но надёжность хранения данных значительно повышается. Использование буферов и ECC только незначительно влияет на общую производительность, зато сильно повышает стоимость.

Использование буферов и ECC только незначительно влияет на общую производительность, зато сильно повышает стоимость.

Жажда скорости

У всех DRAM есть центральный тактовый сигнал ввода-вывода (I/O, input/output) — напряжение, постоянно переключающееся между двумя уровнями; он используется для упорядочивания всего, что выполняется в чипе и шинах памяти.

Если бы мы вернулись назад в 1993 год, то смогли бы приобрести память типа SDRAM (synchronous, синхронная DRAM), которая упорядочивала все процессы с помощью периода переключения тактового сигнала из низкого в высокое состояние. Так как это происходит очень быстро, такая система обеспечивает очень точный способ определения времени выполнения событий. В те времена SDRAM имела тактовые сигналы ввода-вывода, обычно работавшие с частотой от 66 до 133 МГц, и за каждый такт сигнала в DRAM можно было передать одну команду. В свою очередь, чип за тот же промежуток времени мог передать 8 бит данных.

Быстрое развитие SDRAM, ведущей силой которого был Samsung, привело к созданию в 1998 году её нового типа. В нём передача данных синхронизировалась по повышению и падению напряжения тактового сигнала, то есть за каждый такт данные можно было дважды передать в DRAM и обратно.

Как же называлась эта восхитительная новая технология? Double data rate synchronous dynamic random access memory (синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных). Обычно её просто называют DDR-SDRAM или для краткости DDR.

Память DDR быстро стала стандартом (из-за чего первоначальную версию SDRAM переименовали в single data rate SDRAM, SDR-DRAM) и в течение последующих 20 лет оставалась неотъемлемой частью всех компьютерных систем.

Прогресс технологий позволил усовершенствовать эту память, благодаря чему в 2003 году появилась DDR2, в 2007 году — DDR3, а в 2012 году — DDR4. Каждая новая версия обеспечивала повышение производительности благодаря ускорению тактового сигнала ввода-вывода, улучшению систем сигналов и снижению энергопотребления.

DDR2 внесла изменение, которое мы используем и сегодня: генератор тактовых сигналов ввода-вывода превратился в отдельную систему, время работы которой задавалось отдельным набором синхронизирующих сигналов, благодаря чему она стала в два раза быстрее. Это аналогично тому, как CPU используют для упорядочивания работы тактовый сигнал 100 МГц, хотя внутренние синхронизирующие сигналы работают в 30-40 раз быстрее.

DDR3 и DDR4 сделали шаг вперёд, увеличив скорость тактовых сигналов ввода-вывода в четыре раза, но во всех этих типах памяти шина данных для передачи/получения информации по-прежнему использовала только повышение и падение уровня сигнала ввода-вывода (т.е. удвоенную частоту передачи данных).

Сами чипы памяти не работают на огромных скоростях — на самом деле, они шевелятся довольно медленно. Частота передачи данных (измеряемая в миллионах передач в секунду — millions of transfers per second, MT/s) в современных DRAM настолько высока благодаря использованию в каждом чипе нескольких банков; если бы на каждый модуль приходился только один банк, всё работало бы чрезвычайно медленно.

| Тип DRAM | Обычная частота чипа | Тактовый сигнал ввода-вывода | Частота передачи данных |

| SDR | 100 МГц | 100 МГц | 100 MT/s |

| DDR | 100 МГц | 100 МГц | 200 MT/s |

| DDR2 | 200 МГц | 400 МГц | 800 MT/s |

| DDR3 | 200 МГц | 800 МГц | 1600 MT/s |

| DDR4 | 400 МГц | 1600 МГц | 3200 MT/s |

Каждая новая версия DRAM не обладает обратной совместимостью, то есть используемые для каждого типа DIMM имеют разные количества электрических контактов, разъёмы и вырезы, чтобы пользователь не мог вставить память DDR4 в разъём DDR-SDRAM.

Сверху вниз: DDR-SDRAM, DDR2, DDR3, DDR4

DRAM для графических плат изначально называлась SGRAM (synchronous graphics, синхронная графическая RAM). Этот тип RAM тоже подвергался усовершенствованиям, и сегодня его для понятности называют GDDR. Сейчас мы достигли версии 6, а для передачи данных используется система с учетверённой частотой, т.е. за тактовый цикл происходит 4 передачи.

Этот тип RAM тоже подвергался усовершенствованиям, и сегодня его для понятности называют GDDR. Сейчас мы достигли версии 6, а для передачи данных используется система с учетверённой частотой, т.е. за тактовый цикл происходит 4 передачи.

| Тип DRAM | Обычная частота памяти | Тактовый сигнал ввода-вывода | Частота передачи данных |

| GDDR | 250 МГц | 250 МГц | 500 MT/s |

| GDDR2 | 500 МГц | 500 МГц | 1000 MT/s |

| GDDR3 | 800 МГц | 1600 МГц | 3200 MT/s |

| GDDR4 | 1000 МГц | 2000 МГц | 4000 MT/s |

| GDDR5 | 1500 МГц | 3000 МГц | 6000 MT/s |

| GDDR5X | 1250 МГц | 2500 МГц | 10000 MT/s |

| GDDR6 | 1750 МГц | 3500 МГц | 14000 MT/s |

Кроме более высокой частоты передачи, графическая DRAM обеспечивает дополнительные функции для ускорения передачи, например, возможность одновременного открытия двух страниц одного банка, работающие в DDR шины команд и адресов, а также чипы памяти с гораздо большими скоростями тактовых сигналов.

Какой же минус у всех этих продвинутых технологий? Стоимость и тепловыделение.

Один модуль GDDR6 примерно вдвое дороже аналогичного чипа DDR4, к тому же при полной скорости он становится довольно горячим — именно поэтому графическим картам с большим количеством сверхбыстрой RAM требуется активное охлаждение для защиты от перегрева чипов.

Скорость битов

Производительность DRAM обычно измеряется в количестве битов данных, передаваемых за секунду. Ранее в этой статье мы говорили, что используемая в качестве системной памяти DDR4 имеет чипы с 8-битной шириной шины, то есть каждый модуль может передавать до 8 бит за тактовый цикл.

То есть если частота передачи данных равна 3200 MT/s, то пиковый результат равен 3200 x 8 = 25 600 Мбит в секунду или чуть больше 3 ГБ/с. Так как большинство DIMM имеет 8 чипов, потенциально можно получить 25 ГБ/с. Для GDDR6 с 8 модулями этот результат был бы равен 440 ГБ/с!

Обычно это значение называют полосой пропускания (bandwidth) памяти; оно является важным фактором, влияющим на производительность RAM. Однако это теоретическая величина, потому что все операции внутри чипа DRAM не происходят одновременно.

Однако это теоретическая величина, потому что все операции внутри чипа DRAM не происходят одновременно.

Чтобы разобраться в этом, давайте взглянем на показанное ниже изображение. Это очень упрощённое (и нереалистичное) представление того, что происходит, когда данные запрашиваются из памяти.

На первом этапе активируется страница DRAM, в которой содержатся требуемые данные. Для этого памяти сначала сообщается, какой требуется ранг, затем соответствующий модуль, а затем конкретный банк.

Чипу передаётся местоположение страницы данных (адрес строки), и он отвечает на это передачей целой страницы. На всё это требуется время и, что более важно, время нужно и для полной активации строки, чтобы гарантировать полную блокировку строки битов перед выполнением доступа к ней.

Затем определяется соответствующий столбец и извлекается единственный бит информации. Все типы DRAM передают данные пакетами, упаковывая информацию в единый блок, и пакет в современной памяти почти всегда равен 8 битам. То есть даже если за один тактовый цикл извлекается один бит, эти данные нельзя передать, пока из других банков не будет получено ещё 7 битов.

То есть даже если за один тактовый цикл извлекается один бит, эти данные нельзя передать, пока из других банков не будет получено ещё 7 битов.

А если следующий требуемый бит данных находится на другой странице, то перед активацией следующей необходимо закрыть текущую открытую страницу (это процесс называется pre-charging). Всё это, разумеется, требует больше времени.

Все эти различные периоды между временем отправки команды и выполнением требуемого действия называются таймингами памяти или задержками. Чем ниже значение, тем выше общая производительность, ведь мы тратим меньше времени на ожидание завершения операций.

Некоторые из этих задержек имеют знакомые фанатам компьютеров названия:

| Название тайминга | Описание | Обычное значение в DDR4 |

| tRCD | Row-to-Column Delay: количество циклов между активацией строки и возможностью выбора столбца | 17 циклов |

| CL | CAS Latency: количество циклов между адресацией столбца и началом передачи пакет данных | 15 циклов |

| tRAS | Row Cycle Time: наименьшее количество циклов, в течение которого строка должна оставаться активной перед тем, как можно будет выполнить её pre-charging | 35 циклов |

| tRP | Row Precharge time: минимальное количество циклов, необходимое между активациями разных строк | 17 циклов |

Существует ещё много других таймингов и все их нужно тщательно настраивать, чтобы DRAM работала стабильно и не искажала данные, имея при этом оптимальную производительность. Как можно увидеть из таблицы, схема, демонстрирующая циклы в действии, должна быть намного шире!

Как можно увидеть из таблицы, схема, демонстрирующая циклы в действии, должна быть намного шире!

Хотя при выполнении процессов часто приходится ждать, команды можно помещать в очереди и передавать, даже если память занята чем-то другим. Именно поэтому можно увидеть много модулей RAM там, где нам нужна производительность (системная память CPU и чипы на графических картах), и гораздо меньше модулей там, где они не так важны (в жёстких дисках).

Тайминги памяти можно настраивать — они не заданы жёстко в самой DRAM, потому что все команды поступают из контроллера памяти в процессоре, который использует эту память. Производители тестируют каждый изготавливаемый чип и те из них, которые соответствуют определённым скоростям при заданном наборе таймингов, группируются вместе и устанавливаются в DIMM. Затем тайминги сохраняются в небольшой чип, располагаемый на плате.

Даже памяти нужна память. Красным указано ПЗУ (read-only memory, ROM), в котором содержится информация SPD.

Процесс доступа к этой информации и её использования называется serial presence detect (SPD). Это отраслевой стандарт, позволяющий BIOS материнской платы узнать, на какие тайминги должны быть настроены все процессы.

Многие материнские платы позволяют пользователям изменять эти тайминги самостоятельно или для улучшения производительности, или для повышения стабильности платформы, но многие модули DRAM также поддерживают стандарт Extreme Memory Profile (XMP) компании Intel. Это просто дополнительная информация, хранящаяся в памяти SPD, которая сообщает BIOS: «Я могу работать с вот с такими нестандартными таймингами». Поэтому вместо самостоятельной возни с параметрами пользователь может настроить их одним нажатием мыши.

Спасибо за службу, RAM!

В отличие от других уроков анатомии, этот оказался не таким уж грязным — DIMM сложно разобрать и для изучения модулей нужны специализированные инструменты. Но внутри них таятся потрясающие подробности.

Возьмите в руку планку памяти DDR4-SDRAM на 8 ГБ из любого нового ПК: в ней упаковано почти 70 миллиардов конденсаторов и такое же количество транзисторов. Каждый из них хранит крошечную долю электрического заряда, а доступ к ним можно получить за считанные наносекунды.

Даже при повседневном использовании она может выполнять бесчисленное количество команд, и большинство из плат способны без малейших проблем работать многие годы. И всё это меньше чем за 30 долларов? Это просто завораживает.

DRAM продолжает совершенствоваться — уже скоро появится DDR5, каждый модуль которой обещает достичь уровня полосы пропускания, с трудом достижимый для двух полных DIMM типа DDR4. Сразу после появления она будет очень дорогой, но для серверов и профессиональных рабочих станций такой скачок скорости окажется очень полезным.

См. также:

- «Обновленные SSD для ЦОД: большие объёмы для больших ребят»

- «Внешние накопители данных: от времен IBM 1311 до наших дней.

Часть 1»

- «Внешние накопители данных: от времен IBM 1311 до наших дней. Часть 2»

9.1 Воспоминания как типы и стадии – Введение в психологию – 1-е канадское издание

Глава 9. Воспоминания и суждения

Цели обучения

- Сравните и сопоставьте явную и неявную память, определяя характеристики, определяющие каждую из них.

- Объясните функцию и продолжительность эйдетических и эхоических воспоминаний.

- Обобщите возможности кратковременной памяти и объясните, как рабочая память используется для обработки содержащейся в ней информации.

Как видно из Таблицы 9.1 «Концептуализация памяти в терминах типов, стадий и процессов», психологи концептуализируют память в терминах типов , в терминах стадий и в терминах процессов . В этом разделе мы рассмотрим два типа памяти , явную память и неявную память , а затем три основных этапа памяти : сенсорную , кратковременную и долгосрочный (Аткинсон и Шиффрин, 1968). Затем, в следующем разделе, мы рассмотрим природу долговременной памяти, уделяя особое внимание когнитивным методам, которые мы можем использовать для улучшения нашей памяти. Наше обсуждение сосредоточится на трех процессах, которые являются центральными для долговременной памяти : кодирование , хранение и извлечение .

Затем, в следующем разделе, мы рассмотрим природу долговременной памяти, уделяя особое внимание когнитивным методам, которые мы можем использовать для улучшения нашей памяти. Наше обсуждение сосредоточится на трех процессах, которые являются центральными для долговременной памяти : кодирование , хранение и извлечение .

| Как типы |

|

| В качестве ступеней |

|

| Как процессы |

|

Явная память

Когда мы оцениваем память, прося человека сознательно помнить вещи, мы измеряем явная память . Явная память относится к знаниям или опыту, которые можно сознательно запомнить . Как вы можете видеть на рисунке 9.2, «Типы памяти», существует два типа явной памяти: эпизодическая и семантическая . Эпизодическая память относится к непосредственным переживаниям, которые мы получили (например, воспоминания о дне окончания средней школы или о фантастическом ужине, который мы устроили в Нью-Йорке в прошлом году). Семантическая память относится к нашему знанию фактов и понятий о мире (например, что абсолютное значение -90 больше, чем абсолютное значение 9, и что одно из определений слова «аффект» — это «переживание чувства или эмоции»). »).

Явная память относится к знаниям или опыту, которые можно сознательно запомнить . Как вы можете видеть на рисунке 9.2, «Типы памяти», существует два типа явной памяти: эпизодическая и семантическая . Эпизодическая память относится к непосредственным переживаниям, которые мы получили (например, воспоминания о дне окончания средней школы или о фантастическом ужине, который мы устроили в Нью-Йорке в прошлом году). Семантическая память относится к нашему знанию фактов и понятий о мире (например, что абсолютное значение -90 больше, чем абсолютное значение 9, и что одно из определений слова «аффект» — это «переживание чувства или эмоции»). »).

Эксплицитная память оценивается с помощью показателей, при которых испытуемый должен сознательно пытаться запомнить информацию. Тест на припоминание памяти – это мера явной памяти, которая включает извлечение из памяти информации, которая ранее была запомнена . Мы полагаемся на нашу память припоминания, когда сдаем тест на эссе, потому что тест требует от нас генерировать ранее запомненную информацию. Тест множественного выбора является примером теста памяти распознавания, меры явной памяти, которая включает определение того, была ли информация видна или изучена до .

Мы полагаемся на нашу память припоминания, когда сдаем тест на эссе, потому что тест требует от нас генерировать ранее запомненную информацию. Тест множественного выбора является примером теста памяти распознавания, меры явной памяти, которая включает определение того, была ли информация видна или изучена до .

Ваш собственный опыт прохождения тестов, вероятно, приведет вас к согласию с выводами научных исследований о том, что вспомнить сложнее, чем распознать. Припоминание, как это требуется в тестах на сочинение, включает в себя два этапа: сначала создание ответа, а затем определение того, кажется ли он правильным. Распознавание, как и в тесте с множественным выбором, включает только определение того, какой пункт из списка кажется наиболее правильным (Haist, Shimamura, & Squire, 19).92). Хотя они включают разные процессы, показатели памяти припоминания и узнавания, как правило, коррелируют. Учащиеся, которые лучше справляются с экзаменом с несколькими вариантами ответов, также в целом будут лучше сдавать экзамен по эссе (Bridgeman & Morgan, 1996).

Третий способ измерения памяти известен как переобучение (Нельсон, 1985). Показатели повторного обучения (или накопления) оценивают, насколько быстрее обрабатывается или усваивается информация, когда она изучается снова после того, как она уже была усвоена, но затем забыта . Например, если вы посещали курсы французского языка в прошлом, вы могли забыть большую часть выученной лексики. Но если бы вам снова пришлось работать над своим французским языком, во второй раз вы выучили бы словарный запас намного быстрее. Повторное обучение может быть более чувствительной мерой памяти, чем припоминание или узнавание, потому что оно позволяет оценивать память с точки зрения «сколько» или «как быстро», а не просто «правильные» и «неправильные» ответы. Повторное обучение также позволяет нам измерять память на такие действия, как вождение автомобиля или игра на фортепиано, а также память на факты и цифры.

Неявная память

В то время как эксплицитная память состоит из вещей, о которых мы можем сознательно сообщить, что мы знаем, имплицитная память относится к знанию, к которому мы не можем сознательно получить доступ. Тем не менее имплицитная память чрезвычайно важна для нас, поскольку она оказывает прямое влияние на наше поведение. Имплицитная память относится к влиянию опыта на поведение, даже если человек не осознает эти влияния . Как вы можете видеть на рисунке 9.2, «Типы памяти», существует три основных типа имплицитной памяти: процедурная память, классические условные эффекты и прайминг.

Тем не менее имплицитная память чрезвычайно важна для нас, поскольку она оказывает прямое влияние на наше поведение. Имплицитная память относится к влиянию опыта на поведение, даже если человек не осознает эти влияния . Как вы можете видеть на рисунке 9.2, «Типы памяти», существует три основных типа имплицитной памяти: процедурная память, классические условные эффекты и прайминг.

Процедурная память относится к нашим зачастую необъяснимым знаниям о том, как что-то делать . Когда мы идем из одного места в другое, говорим с другим человеком на английском языке, набираем номер мобильного телефона или играем в видеоигру, мы используем процедурную память. Процедурная память позволяет нам выполнять сложные задачи, даже если мы не можем объяснить другим, как мы их делаем. Невозможно рассказать кому-то, как ездить на велосипеде; человек должен учиться, делая это. Идея имплицитной памяти помогает объяснить, как младенцы способны учиться. Способность ползать, ходить и говорить — это процедуры, и эти навыки легко и эффективно развиваются в детстве, несмотря на то, что во взрослом возрасте мы не помним о том, что научились им.

Способность ползать, ходить и говорить — это процедуры, и эти навыки легко и эффективно развиваются в детстве, несмотря на то, что во взрослом возрасте мы не помним о том, что научились им.

Второй тип имплицитной памяти — это классические обусловливающие эффекты , при которых мы учимся, часто без усилий или осознания, ассоциировать нейтральные стимулы (например, звук или свет) с другим стимулом (например, едой), что создает естественная реакция, такая как удовольствие или слюноотделение . Память на ассоциацию проявляется, когда условный раздражитель (звук) начинает вызывать такую же реакцию, как безусловный раздражитель (еда) до обучения.

Последний тип имплицитной памяти известен как прайминг или изменения в поведении в результате событий, которые происходили часто или недавно . Прайминг относится как к активации знания (например, мы можем активировать понятие доброты, предъявляя людям слова, связанные с добротой), так и к влиянию этой активации на поведение (люди, которые настроены на понятие доброты, могут действовать более доброжелательно). ).

).

Одним из показателей влияния прайминга на имплицитную память является Тест фрагмента слова , в котором человека просят заполнить пропущенные буквы, чтобы составить слова. Вы можете попробовать сами: сначала попробуйте закончить следующие фрагменты слов, но работайте над каждым всего три-четыре секунды. Какие слова быстро приходят на ум?

_ и б _ а _ г

_ ч _ с _ _ и _ п

_ о _ к

_ ч _ и с _

Теперь внимательно прочитайте следующее предложение:

«Он взял свои материалы с полок, проверил их и вышел из здания».

Затем попробуйте снова составить слова из фрагментов слов.

Думаю, вы обнаружите, что фрагменты 1 и 3 легче завершить как «библиотека» и «книга» соответственно после того, как вы прочитали предложение, чем до того, как вы его прочитали. Однако чтение предложения не очень помогло вам завершить фрагменты 2 и 4 как «врач» и «фаэтон». Это различие в имплицитной памяти, вероятно, произошло потому, что, когда вы читали предложение, понятие «библиотека» (и, возможно, «книга») было подготовлено, хотя они никогда не упоминались явно. После того, как понятие введено в действие, оно влияет на наше поведение, например, в тестах на фрагменты слов.

После того, как понятие введено в действие, оно влияет на наше поведение, например, в тестах на фрагменты слов.

На наше повседневное поведение влияет прайминг в самых разных ситуациях. Увидев рекламу сигарет, мы можем начать курить, увидев флаг своей страны, мы можем пробудить в себе патриотизм, а увидев ученика из конкурирующей школы, мы можем пробудить в себе дух соперничества. И эти влияния на наше поведение могут происходить без нашего ведома.

Направление исследования: подготовка внешнего осознания влияет на поведение

Одной из наиболее важных характеристик имплицитных воспоминаний является то, что они часто формируются и используются автоматически , без особых усилий или осознания с нашей стороны. Для демонстрации автоматизма и влияния эффектов прайминга Джон Барг и его коллеги (Bargh, Chen, & Burrows, 1996) провели исследование, в котором они показали студентам бакалавриата списки из пяти зашифрованных слов, каждое из которых они должны были преобразовать в предложение. Кроме того, для половины участников исследования слова были связаны со стереотипами пожилых людей. Эти участники видели такие слова, как следующие:

Кроме того, для половины участников исследования слова были связаны со стереотипами пожилых людей. Эти участники видели такие слова, как следующие:

в Виктории пенсионеры живые люди

бинго человек забывчивый играет

Другая половина участников исследования тоже составляла предложения, но из слов, не имевших ничего общего со старческими стереотипами. Цель этого задания заключалась в том, чтобы у одних участников закрепить в памяти стереотипы о пожилых людях, а у других — нет.

Затем экспериментаторы оценили, повлияет ли формирование старых стереотипов на поведение студентов — и действительно. Когда участник исследования собрал все свои вещи, думая, что эксперимент окончен, экспериментатор благодарил его или ее за участие и указывал дорогу к ближайшему лифту. Затем, без ведома участников, экспериментаторы зафиксировали количество времени, которое участник провел, идя от дверного проема экспериментальной комнаты к лифту. Как вы можете видеть на рисунке 9.3, «Результаты исследований». участники, которые составили предложения, используя слова, связанные со стереотипами пожилых людей, переняли поведение пожилых людей — они шли значительно медленнее, когда покидали экспериментальную комнату.

участники, которые составили предложения, используя слова, связанные со стереотипами пожилых людей, переняли поведение пожилых людей — они шли значительно медленнее, когда покидали экспериментальную комнату.

Чтобы определить, возникли ли эти предварительные эффекты вне сознания участников, Барг и его коллеги попросили еще одну группу студентов выполнить предварительное задание, а затем указать, имеют ли они отношение к словам, которые они использовали для составления предложений, друг другу или, возможно, каким-либо образом повлияли на их поведение. Эти студенты не знали о возможности того, что слова могли быть связаны с пожилыми людьми или могли повлиять на их поведение.

Стадии памяти: сенсорная, кратковременная и долговременная память

Еще один способ понять память — рассматривать ее с точки зрения стадий, описывающих продолжительность времени, в течение которого информация остается доступной для нас. В соответствии с этим подходом (см. рис. 9.4, «Длительность памяти») информация начинается в сенсорной памяти , перемещается в кратковременную память и, в конце концов, перемещается в долговременную память . Но не вся информация проходит все три стадии; большая часть забыта. Переместится ли информация из кратковременной памяти в долговременную или же она будет потеряна из памяти, полностью зависит от того, как эта информация воспринимается и обрабатывается.

В соответствии с этим подходом (см. рис. 9.4, «Длительность памяти») информация начинается в сенсорной памяти , перемещается в кратковременную память и, в конце концов, перемещается в долговременную память . Но не вся информация проходит все три стадии; большая часть забыта. Переместится ли информация из кратковременной памяти в долговременную или же она будет потеряна из памяти, полностью зависит от того, как эта информация воспринимается и обрабатывается.

Сенсорная память

Сенсорная память относится к кратковременному хранению сенсорной информации . Сенсорная память — это буфер памяти, который длится очень недолго, а затем, если на него не обращают внимание и не передают для дальнейшей обработки, он забывается. Цель сенсорной памяти — дать мозгу время на обработку поступающих ощущений и позволить нам видеть мир как непрерывный поток событий, а не как отдельные его части.

Зрительная сенсорная память известна как иконическая память . Знаковая память была впервые изучена психологом Джорджем Сперлингом (1960). В своем исследовании Сперлинг показал участникам отображение букв в ряды, подобное показанному на рис. 9.5 «Измерение иконической памяти». Однако отображение длилось всего около 50 миллисекунд (1/20 секунды). Затем Сперлинг дал своим участникам тест на запоминание, в котором их попросили назвать все буквы, которые они могли вспомнить. В среднем участники смогли вспомнить только около четверти букв, которые они видели.

Рисунок 9.5. Измерение иконической памяти. Сперлинг показал своим участникам такие изображения всего за 1/20 секунды. Он обнаружил, что, когда он предлагал участникам сообщить об одном из трех рядов букв, они могли это сделать, даже если сигнал был дан вскоре после того, как дисплей был удален. Исследование продемонстрировало существование иконической памяти. Сперлинг рассудил, что участники видели все буквы, но могли запомнить их очень кратко, поэтому они не могли сообщить о них все. Чтобы проверить эту идею, в своем следующем эксперименте он сначала показывал те же буквы, но затем, после того, как дисплей был удален, он давал участникам сигнал сообщать о буквах из первого, второго или третьего ряда. В этом состоянии участники сообщали почти все буквы в этом ряду. Это открытие подтвердило догадку Сперлинга: участники имели доступ ко всем буквам в своих знаковых воспоминаниях, и если задание было достаточно коротким, они могли сообщить о той части дисплея, о которой он их просил. «Достаточно короткий» — это длина иконической памяти, которая составляет около 250 миллисекунд (¼ секунды).

Чтобы проверить эту идею, в своем следующем эксперименте он сначала показывал те же буквы, но затем, после того, как дисплей был удален, он давал участникам сигнал сообщать о буквах из первого, второго или третьего ряда. В этом состоянии участники сообщали почти все буквы в этом ряду. Это открытие подтвердило догадку Сперлинга: участники имели доступ ко всем буквам в своих знаковых воспоминаниях, и если задание было достаточно коротким, они могли сообщить о той части дисплея, о которой он их просил. «Достаточно короткий» — это длина иконической памяти, которая составляет около 250 миллисекунд (¼ секунды).

Слуховая сенсорная память известна как эхоическая память . В отличие от иконических воспоминаний, которые распадаются очень быстро, эхоические воспоминания могут длиться до четырех секунд (Cowan, Lichty, & Grove, 1990). Это удобно, так как позволяет вам, среди прочего, помнить слова, которые вы сказали в начале длинного предложения, когда вы дойдете до его конца, и делать заметки о последнем заявлении вашего профессора психологии даже после того, как он или она закончила говорить это.

У некоторых людей иконическая память сохраняется дольше, это явление известно как эйдетические образы (или фотографическая память ), когда человек могут сообщать детали изображения в течение длительных периодов времени . Эти люди, которые часто страдают психологическими расстройствами, такими как аутизм, утверждают, что они могут «видеть» образ спустя долгое время после того, как он был представлен, и часто могут точно описать этот образ. Есть также некоторые свидетельства эйдетических воспоминаний в слухе; некоторые люди сообщают, что их эхо-воспоминания сохраняются необычно долго. Композитор Вольфганг Амадей Моцарт, возможно, обладал эйдетической памятью на музыку, потому что, даже когда он был очень молод и еще не имел большого музыкального образования, он мог слушать длинные произведения, а затем воспроизводить их почти идеально (Соломон, 19).95).

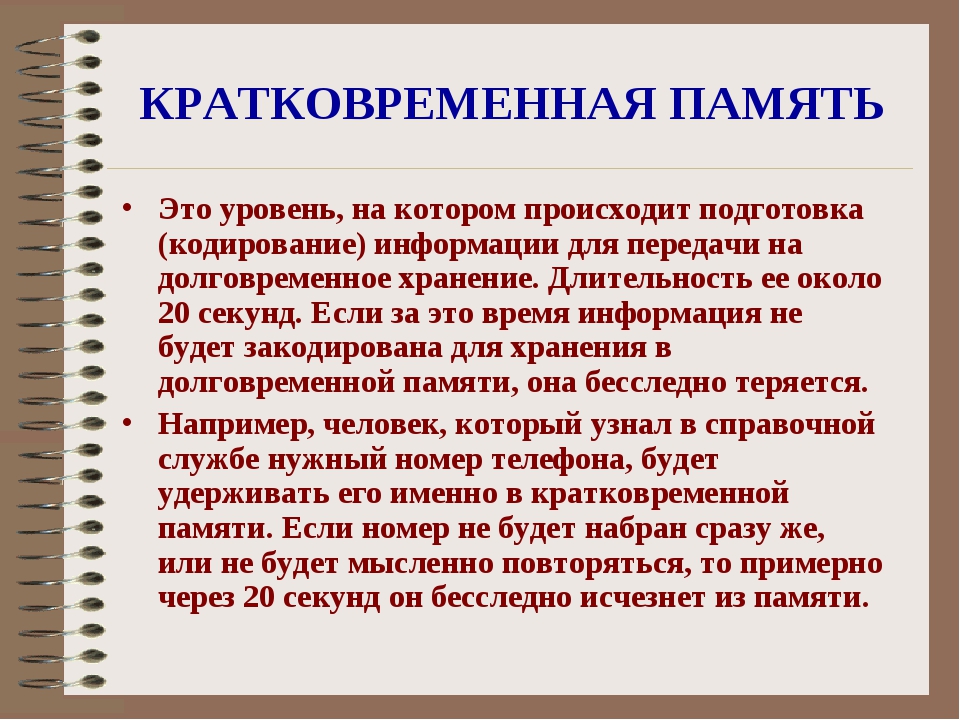

Кратковременная память

Большая часть информации, попадающей в сенсорную память, забывается, но информация, на которую мы обращаем внимание с целью ее запоминания, может переходить в кратковременную память . Кратковременная память (STM) — это место, где небольшие объемы информации могут временно храниться более нескольких секунд, но обычно менее одной минуты (Baddeley, Vallar, & Shallice, 1990). Информация в кратковременной памяти не хранится постоянно, а становится доступной для обработки, и процессы, которые мы используем для осмысления, изменения, интерпретации и хранения информации в STM , известны как рабочая память .

Кратковременная память (STM) — это место, где небольшие объемы информации могут временно храниться более нескольких секунд, но обычно менее одной минуты (Baddeley, Vallar, & Shallice, 1990). Информация в кратковременной памяти не хранится постоянно, а становится доступной для обработки, и процессы, которые мы используем для осмысления, изменения, интерпретации и хранения информации в STM , известны как рабочая память .

Хотя рабочая память называется памятью, она не является хранилищем памяти, как STM, а представляет собой набор процедур или операций с памятью. Представьте, например, что вас просят принять участие в таком задании, как это, которое является мерой рабочей памяти (Unsworth & Engle, 2007). Каждый из следующих вопросов появляется отдельно на экране компьютера, а затем исчезает после того, как вы ответите на вопрос:

| Является ли 10 × 2 − 5 = 15? (Ответьте ДА ИЛИ НЕТ) Тогда запомните «S» | |

| Является ли 12 ÷ 6 − 2 = 1? (Ответьте ДА ИЛИ НЕТ) Тогда запомните «R» | |

| Является ли 10 × 2 = 5? (Ответьте ДА ИЛИ НЕТ) Тогда запомните «Р» | |

| Является ли 8 ÷ 2 − 1 = 1? (Ответьте ДА ИЛИ НЕТ) Тогда запомните «Т» | |

| Является ли 6 × 2 − 1 = 8? (Ответьте ДА ИЛИ НЕТ) Тогда запомните «У» | |

| Является ли 2 × 3 − 3 = 0? (Ответьте ДА ИЛИ НЕТ) Тогда запомните «В» |

Чтобы успешно выполнить задание, вы должны правильно ответить на каждую из математических задач и при этом запомнить букву, которая следует за задачей. Затем, после шести вопросов, вы должны перечислить буквы, встречавшиеся в каждом из испытаний, в правильном порядке (в данном случае S, R, P, T, U, Q).

Затем, после шести вопросов, вы должны перечислить буквы, встречавшиеся в каждом из испытаний, в правильном порядке (в данном случае S, R, P, T, U, Q).

Чтобы выполнить эту непростую задачу, вам нужно использовать различные навыки. Вам явно нужно использовать STM, так как вы должны хранить письма в хранилище, пока вас не попросят перечислить их. Но вам также нужен способ наилучшим образом использовать имеющиеся у вас внимание и обработку информации. Например, вы можете решить использовать стратегию повторения букв дважды, затем быстро решить следующую задачу, а затем снова повторить буквы дважды, включая новую. Поддержание этой стратегии (или других подобных ей) — задача рабочей памяти.0023 центральный исполнительный — часть рабочей памяти, которая направляет внимание и обрабатывает . Центральный исполнитель будет использовать любые стратегии, которые кажутся лучшими для данной задачи. Например, центральный исполнительный орган будет направлять процесс репетиции и в то же время направлять зрительную кору на формирование образа списка букв в памяти. Вы можете видеть, что, хотя STM задействован, процессы, которые мы используем для работы с материалом в памяти, также имеют решающее значение.

Вы можете видеть, что, хотя STM задействован, процессы, которые мы используем для работы с материалом в памяти, также имеют решающее значение.

Кратковременная память ограничена как по длине, так и по количеству информации, которую она может хранить. Петерсон и Петерсон (1959) обнаружили, что, когда людей просили запомнить список строк из трех букв, а затем сразу же просили выполнить отвлекающую задачу (счет в обратном порядке до трех), материал быстро забывался (см. рис. 9.6, «СТМ»). Decay»), так что к 18 секундам его практически не было.

Рисунок 9.6 Распад СТМ. Исследователи обнаружили, что информация, которая не была отрепетирована, быстро улетучивалась из памяти. Один из способов предотвратить разрушение информации из кратковременной памяти — использовать рабочую память для ее повторения. Репетиция технического обслуживания – это процесс повторения информации в уме или вслух с целью сохранения ее в памяти . Мы занимаемся поддерживающей репетицией, чтобы удержать в памяти что-то, что мы хотим запомнить (например, имя человека, адрес электронной почты или номер телефона), достаточно долго, чтобы записать это, использовать или, возможно, перенести в долговременную память.

Если мы продолжим репетировать информацию, она останется в STM до тех пор, пока мы не прекратим ее репетировать, но у STM также есть предел емкости. Попробуйте прочитать каждый из следующих рядов чисел, по одному ряду за раз, со скоростью примерно одно число в секунду. Затем, когда вы закончите каждый ряд, закройте глаза и запишите столько цифр, сколько сможете вспомнить.

019

3586

10295

861059

1029384

75674834

657874104

6550423897

Если вы похожи на обычного человека, вы обнаружите, что в этом тесте рабочей памяти, известном как тест на диапазон цифр , вы довольно хорошо справлялись примерно до четвертой строки, а затем у вас начались проблемы. Бьюсь об заклад, вы пропустили некоторые числа в последних трех рядах и довольно плохо справились с последним.

Размах цифр у большинства взрослых составляет от пяти до девяти цифр, в среднем около семи. Когнитивный психолог Джордж Миллер (1956) называл «семь плюс-минус два» фрагментов информации магическим числом в кратковременной памяти. Но если мы можем удерживать в кратковременной памяти максимум около девяти цифр, то как мы можем запомнить большее количество информации, чем это? Например, как мы можем запомнить 10-значный телефонный номер достаточно долго, чтобы набрать его?

Но если мы можем удерживать в кратковременной памяти максимум около девяти цифр, то как мы можем запомнить большее количество информации, чем это? Например, как мы можем запомнить 10-значный телефонный номер достаточно долго, чтобы набрать его?

Один из способов, которым мы можем расширить нашу способность запоминать вещи в STM, — это использовать метод запоминания, называемый фрагментация . Разделение на фрагменты – это процесс организации информации в более мелкие группы (фрагменты), в результате чего увеличивается количество элементов, которые могут храниться в STM . Например, попробуйте запомнить эту строку из 12 букв:

.XOFCBANNCVTM

Вероятно, у вас это не получится, потому что количество букв больше, чем магическое число семь.

Теперь попробуйте еще раз с этим:

CTVCBCTSNHBO

Вам поможет, если я укажу, что материал в этой строке можно разбить на четыре набора по три буквы в каждом? Я думаю, да, потому что тогда вместо того, чтобы запоминать 12 букв, вам нужно было бы запомнить только названия четырех телевизионных станций. В этом случае разбиение на фрагменты изменяет количество элементов, которые вы должны запомнить, с 12 до четырех.

В этом случае разбиение на фрагменты изменяет количество элементов, которые вы должны запомнить, с 12 до четырех.

Эксперты полагаются на фрагментацию, чтобы помочь им обрабатывать сложную информацию. Герберт Саймон и Уильям Чейз (1973) показывали шахматным мастерам и новичкам различные положения фигур на шахматной доске в течение нескольких секунд каждое. Эксперты запоминали позиции намного лучше, чем новички, потому что они могли видеть «картину в целом». Им не нужно было запоминать положение каждой из частей по отдельности, они разделили части на несколько более крупных макетов. Но когда исследователи показали обеим группам случайные шахматные позиции — позиции, которые очень маловероятны в реальной игре, — обе группы выступили одинаково плохо, потому что в этой ситуации эксперты потеряли способность организовывать раскладки (см. рис. 9)..7, «Возможные и невозможные шахматные позиции»). То же самое происходит и с баскетболом. Баскетболисты гораздо лучше помнят реальные баскетбольные позиции, чем неигроки, но только тогда, когда позиции имеют смысл с точки зрения того, что происходит на площадке или что может произойти в ближайшем будущем, и, таким образом, могут быть разбиты на более крупные единицы (Дидьержан). и Мармеш, 2005).

и Мармеш, 2005).

Если информация выходит за пределы кратковременной памяти, она может попасть в долговременную память (LTM) , хранилище памяти, которое может хранить информацию в течение дней, месяцев и лет . Емкость долговременной памяти велика, и нет известного предела тому, что мы можем запомнить (Wang, Liu, & Wang, 2003). Хотя мы можем забыть какую-то информацию после того, как узнаем ее, другие вещи останутся с нами навсегда. В следующем разделе мы обсудим принципы долговременной памяти.

Key Takeaways

- Память относится к способности сохранять и извлекать информацию с течением времени.

- Для некоторых вещей наша память очень хороша, но наша активная когнитивная обработка информации гарантирует, что память никогда не будет точной копией того, что мы испытали.

- Эксплицитная память относится к переживаниям, которые можно намеренно и сознательно запомнить, и она измеряется с помощью припоминания, узнавания и повторного обучения. Эксплицитная память включает эпизодические и семантические воспоминания.

- Показатели повторного обучения (также известные как «сбережения») оценивают, насколько быстрее усваивается информация, когда она изучается снова после того, как она уже была усвоена, но затем забыта.

- Имплицитная память относится к влиянию опыта на поведение, даже если человек не осознает эти влияния. Три типа имплицитной памяти — это процедурная память, классическая обусловленность и прайминг.

- Обработка информации начинается в сенсорной памяти, перемещается в кратковременную память и в конечном итоге переходит в долговременную память.

- Репетиция технического обслуживания и фрагментация используются для сохранения информации в кратковременной памяти.

- Емкость долговременной памяти велика, и нет известного предела тому, что мы можем запомнить.

Ссылки

Аткинсон, Р. К., и Шиффрин, Р. М. (1968). Человеческая память: предлагаемая система и процессы управления ею. В К. Спенсе (ред.), Психология обучения и мотивация (Том 2). Оксфорд, Англия: Academic Press.

Баддели, А. Д., Валлар, Г., и Шаллис, Т. (1990). Развитие концепции рабочей памяти: последствия и вклад нейропсихологии. В G. Vallar & T. Shallice (Eds.), Нейропсихологические нарушения кратковременной памяти (стр. 54–73). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.

Барг, Дж. А., Чен, М., и Берроуз, Л. (1996). Автоматизм социального поведения: прямое влияние конструкции черты и активации стереотипа на действие. Журнал личности и социальной психологии, 71 , 230–244.

Бриджмен, Б., и Морган, Р. (1996). Успешная учеба в колледже для учащихся с расхождениями в результатах тестов с несколькими вариантами ответов и тестов сочинений. Журнал педагогической психологии, 88 (2), 333–340.

Коуэн, Н., Лихти, В., и Гроув, Т. Р. (1990). Свойства памяти на произносимые без присмотра слоги. Журнал экспериментальной психологии: обучение, память и познание, 16 (2), 258–268.

Дидьежан, А., и Мармеш, Э. (2005). Упреждающее представление визуальных сцен баскетбола новичками и опытными игроками. Визуальное познание, 12 (2), 265–283.

Хейст, Ф., Шимамура, А.П., и Сквайр, Л.Р. (1992). О связи припоминания и узнавания памяти. Журнал экспериментальной психологии: обучение, память и познание, 18 (4), 691–702.

Миллер, Джорджия (1956). Волшебное число семь плюс-минус два: некоторые ограничения нашей способности обрабатывать информацию. Психологический обзор, 63 (2), 81–97.

Нельсон, Т. О. (1985). Вклад Эббингауза в измерение удержания: экономия во время повторного обучения. Журнал экспериментальной психологии: обучение, память и познание, 11 (3), 472–478.

Петерсон, Л., и Петерсон, М.Дж. (1959). Кратковременное запоминание отдельных словесных единиц. Журнал экспериментальной психологии, 58 (3), 193–198.

Кратковременное запоминание отдельных словесных единиц. Журнал экспериментальной психологии, 58 (3), 193–198.

Саймон, Х.А., и Чейз, В.Г. (1973). Мастерство в шахматах. Американский ученый, 61 (4), 394–403.

Соломон, М. (1995). Моцарт: Жизнь . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Harper Perennial.

Сперлинг, Г. (1960). Информация доступна в кратком визуальном представлении. Психологические монографии, 74 (11), 1–29.

Ансуорт, Н., и Энгл, Р. В. (2007). О разделении кратковременной и рабочей памяти: исследование простого и сложного объема и их отношения к способностям более высокого порядка. Психологический бюллетень, 133 (6), 1038–1066.

Ван Ю., Лю Д. и Ван Ю. (2003). Открытие возможностей человеческой памяти. Мозг и разум, 4 (2), 189–198.

Авторство изображений

Рисунок 9.4: Адаптировано из Atkinson & Shiffrin (1968).

Рисунок 9.5: Адаптировано из Sperling (1960).

Рисунок 9.6: Адаптировано из Peterson & Peterson (1959).

8 типов памяти… чтобы помнить!

Перейти к содержимому- Посмотреть увеличенное изображение

Память — это важнейшая функция мозга, которая позволяет нам развивать самоощущение, хранить воспоминания, рассуждать, понимать и, конечно же, учиться. Мы говорим о нем в единственном числе, но правильнее было бы вызывать во множественном числе. Теперь мы понимаем, что он состоит из различных систем, которые, хотя и находятся в постоянных взаимосвязях, отличаются друг от друга и автономны из-за характера информации, которую они хранят, и сетей мозга, которые они используют. Вот обзор 8 аспектов нашей увлекательной памяти!

Общеизвестные воспоминания

Всем нам известны концепции кратковременной и долговременной памяти, которые когнитивная психология уже давно представила нам как два великих типа временной памяти. Со временем наши знания о них уточнялись, и теперь мы немного больше понимаем их функционирование, в частности, с помощью неврологии (см. «Образование через призму неврологии» и «Увлекательный мозг: 5 удивительных фактов»). Вернемся к этим двум основным моделям.

«Образование через призму неврологии» и «Увлекательный мозг: 5 удивительных фактов»). Вернемся к этим двум основным моделям.

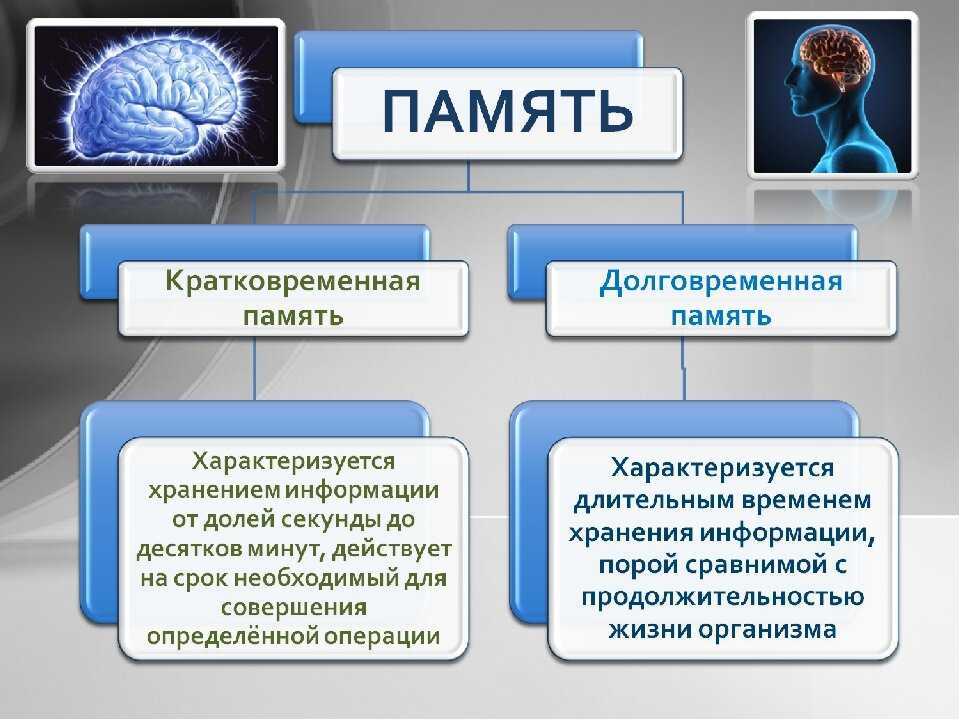

Кратковременная память

Кратковременная память, которую иногда называют «рабочей памятью» (см. пункт 4), используется для временного хранения и извлечения — менее чем за минуту — обрабатываемой информации. Это позволяет нам запомнить, например, имя, число или список элементов.

Долговременная память

Долговременная память может хранить неограниченное количество информации в течение периода от нескольких часов до всей жизни. Оно включает в себя память о недавних событиях, еще находящихся в состоянии обработки, а также память о консолидированных воспоминаниях, которые, следует отметить, также могут быть забыты. Долговременная память основана на трех основных хронологических процессах:

- Кодирование: это обработка информации, поступающей от наших органов чувств, для ее подготовки к сохранению в памяти.

- Хранение (консолидация): Это соответствует сохранению информации, полученной после достаточного повторения мозгом.

- Отзыв: это процесс, который извлекает информацию из памяти в соответствующее время; припоминание может быть сознательным или нет, спонтанным (свободным) или облегченным (или «индексированным», облегченным подсказками).

Его также можно описать как явное (декларативное), когда оно относится к воспоминаниям, которые можно назвать, или имплицитное (недекларативное), когда эти воспоминания не вербализуются и когда их воспроизведение происходит автоматически – умейте ездить на велосипед, например. Наконец, долговременная память подразделяется на несколько подтипов воспоминаний (см. пункты 5–8).

Вот 4 фактора, которые могут повлиять на работу памяти:

- Степень внимания, бдительности, осознания и концентрации.

- Интерес, мотивация, потребность или необходимость.

- Эмоциональное состояние и эмоциональная ценность, приписываемая запоминаемому контенту.

- Среда, в которой происходит запоминание (место, освещение, шумы, запахи и т. д.), которая одновременно записывает данные, подлежащие запоминанию.

Первые типы памяти

Сенсорная (или перцептивная) память: та, что фильтрует

Сенсорная память — это своего рода первый шаг в обработке информации, готовой к запоминанию: это фильтр, через который проходят все эти раздражители извне через наши органы чувств (зрение, слух, осязание, обоняние и т. д.). вкус).

Чтобы не перегружаться, эта память – которая не требует нашего внимания! — должен сделать свой выбор и очень быстро опустошить себя. Чтобы дать вам представление, только благодаря зрению наш мозг каждую секунду получает эквивалент 1 Мб информации, что соответствует прочтению целой энциклопедии за минуту. Время удержания информации в сенсорной памяти колеблется от нескольких сотен миллисекунд до одной-двух секунд. Не вдаваясь в подробности, отметим, что процесс, который здесь начинается, называется «сенсорной трансдукцией»: сенсорные рецепторы преобразуют энергию раздражителя — химическую или физическую, в зависимости от типа рецептора, соответствующего каждому чувству, — в электрические сигналы (нервные импульсы). ). На данном этапе мы еще не говорим о памяти чувств, описанной Марселем Прустом (см. рамку «Маленькие Мадлен или память чувств»), которая требует более высокого уровня интеграции информации.

). На данном этапе мы еще не говорим о памяти чувств, описанной Марселем Прустом (см. рамку «Маленькие Мадлен или память чувств»), которая требует более высокого уровня интеграции информации.

Информация в виде электрических сигналов проходит по разным путям, чтобы активировать определенные области мозга и соответственно интерпретироваться. Информация, считающаяся релевантной, затем кодируется — обрабатывается для сохранения — затем передается в кратковременную память, более стабильную память, откуда в конечном итоге она переходит в долговременную память. Поскольку каждое чувство имеет свою собственную систему, свою цепь, каждое из которых связано с определенной областью коры головного мозга, мы можем говорить о зрительной, слуховой, обонятельной, вкусовой и тактильной памяти.

Сенсорная память не ограничивается одной областью мозга, а взаимосвязана с другими, участвуя в ее правильном функционировании. Кроме того, записывая эмоции и ощущения, связанные с воспринимаемой сенсорной информацией, эта память не только распознает наше окружение, но и помогает нам разобраться в будущих событиях.

Рабочая память: та, что жонглирует оперативной

Рабочая память — это обновленная концепция кратковременной памяти. Теперь, благодаря неврологии, мы понимаем, что «кратковременная» память не только временно сохраняет новую информацию до того, как она попадет в долговременную память, но также отвечает за обработку и манипулирование ею в таких процессах, как рассуждение, понимание и т. и обучение.

Эта так называемая «немедленная» память включает в себя несколько независимых систем, позволяющих одновременно выполнять различные задачи, и включает в себя диалог между тремя областями мозга: префронтальной корой, лобными глазными полями и латеральной внутритеменной зоной . Мы можем сознательно запоминать только 4 или 5 вещей одновременно. Недавно исследователи обнаружили, что при перегрузке рабочей памяти обмены между тремя задействованными областями мозга игнорируются.

Типы долговременной памяти

Процедурная (или двигательная) память: та, у которой хорошие рефлексы

Процедурная память — это имплицитная (недекларативная) память, которая позволяет нам выполнять обычные задачи, не задумываясь о них, например, при еде, шнуровке обуви, езде на велосипеде и т. д. Это память о двигательных навыках и ноу-хау. Так как она состоит из очень хорошо усвоенных сенсомоторных автоматизмов, эта память называется «бессознательной».

д. Это память о двигательных навыках и ноу-хау. Так как она состоит из очень хорошо усвоенных сенсомоторных автоматизмов, эта память называется «бессознательной».

Эпизодическая память: тот, кто жил

Эпизодическая память позволяет вспомнить воспоминания, пережитые лично в данном контексте – в таком-то месте, в такое-то время, с таким-то человеком и т. д. – с их перцептивно-сенсорными деталями (эмоциями, восприятиями, запахами и т. д.). Его особенно отличает от других типов воспоминаний тот факт, что индивидуум видит себя действующим лицом, пережившим события. Эта способность памяти, которая была бы самой сложной из всех, которыми мы обладаем, также включает в себя способность устанавливать связи во времени и пространстве между различными пережитыми событиями.

На качество кодирования воспоминаний эпизодической памятью большое влияние оказывает также интенсивность переживаемых во время события эмоций. Этот тип памяти больше всего страдает от амнестических расстройств.

Семантическая память: та, что у нас на кончике языка

Память ссылок, она хранит и классифицирует общие знания о себе — мы говорим тогда о «смысловой личной памяти» — и об окружающем нас мире: от значения слов до фактов энциклопедического типа, посредством правила и понятия, которые позволяют нам представлять мир «в голове». В отличие от эпизодической памяти, она не зависит от пространственно-временного контекста, в котором приобретаются воспоминания.

Автобиографическая память: та, которая формирует нашу идентичность

Автобиографическую память долгое время путали с эпизодической памятью. Хотя между ними существует связь и их взаимосвязь нуждается в дальнейшем прояснении, понятие автобиографической памяти гораздо шире, чем понятие эпизодической памяти. По сути, это «гибридная» модель, включающая как смысловую, так и эпизодическую составляющую.

Эта память, таким образом, записывает общую информацию о себе, без привязки к данному контексту – наше семейное положение, имена наших родственников и т. д. – и уникальные воспоминания, характерные для себя – пережитые события, расположенные во времени и пространстве, сопровождаемые их перцептивно-чувственные детали. С течением времени построение нашего чувства идентичности и преемственности в первую очередь является результатом этой автобиографической памяти.

д. – и уникальные воспоминания, характерные для себя – пережитые события, расположенные во времени и пространстве, сопровождаемые их перцептивно-чувственные детали. С течением времени построение нашего чувства идентичности и преемственности в первую очередь является результатом этой автобиографической памяти.

Маленькие мадлен или сенсорная память

«(Моя мать) послала за одним из тех коротких, пухлых пирожных, называемых «маленькими мадленами», которые выглядят так, как будто они вылеплены из желобчатого гребешка раковины пилигрима. И вскоре, машинально, утомленный унылым днем и перспективой унылого завтра, я поднес к губам ложку чая, в который вымачивал кусочек пирога. Как только теплая жидкость и крошки с нею коснулись моего неба, дрожь пробежала по всему моему телу, и я остановился, сосредоточившись на происходивших необыкновенных переменах. Изысканное удовольствие охватило мои чувства […]».

«И вдруг память возвращается. Вкус был похож на крошку мадлен, которую воскресным утром в Комбре [.

..] давала мне моя тетя Леони, макая ее сначала в свою чашку с настоящим или липовым чаем».

«Но когда из далекого прошлого ничего не существует, после смерти людей, после того, как вещи разбиты и разбросаны, еще, одинокий, более хрупкий, но с большей жизненной силой, более невещественный, более стойкий, более верный, запах и вкус вещей остается надолго готовым, как души, готовые напомнить нам, ожидающие и надеющиеся на свой момент среди руин всего остального; и непоколебимо несут в крошечной и почти неосязаемой капле своей сущности обширную структуру воспоминаний».

Выдержка из: Марсель Пруст, Воспоминания о прошлом, том 1: Путь Свана и в цветущей роще, 1913 г.

В поисках утраченного времени

От интуиции Пруста, вызванной его «Маленькими Мадлен», до последних нейрофизиологических открытий, достижений в области психологии — у нас есть множество кусочков, которые помогают нам воссоздать головоломку нашей памяти… по крайней мере, частично. Может быть, потому, что он все еще осторожен, чтобы не раскрыть все свои тайны. Более того, если нам когда-нибудь удастся расшифровать все коды, можно с уверенностью сказать, что эта сказочная машина, которая позволяет нам не что иное, как быть, быть и становиться, никогда не перестанет нас очаровывать.

Может быть, потому, что он все еще осторожен, чтобы не раскрыть все свои тайны. Более того, если нам когда-нибудь удастся расшифровать все коды, можно с уверенностью сказать, что эта сказочная машина, которая позволяет нам не что иное, как быть, быть и становиться, никогда не перестанет нас очаровывать.

Увлекательные открытия

Для лучшего запоминания: дышите носом!

То, как мы дышим, и фаза дыхания (вдох или выдох) влияют на нашу память. Таковы поразительные результаты американского исследования, опубликованного в 2016 году.

Уже было известно обонятельное колебание — явление, которое вызывает активацию нейронов обонятельной системы, когда воздух попадает в нос через рецепторы на концах носовых волос. Также было известно, что существует четыре типа обонятельных колебаний, некоторые из которых связаны с обучением и памятью.

Исследование 2016 года выявило тот факт, что информация лучше сохраняется, если в тот момент, когда человек берет информацию для запоминания, вдохнуть носом. Выдох через нос, а также дыхание ртом (вдох и выдох) не имеют такого же эффекта, поскольку именно поступление воздуха через ноздри обеспечивает обонятельные колебания.

Выдох через нос, а также дыхание ртом (вдох и выдох) не имеют такого же эффекта, поскольку именно поступление воздуха через ноздри обеспечивает обонятельные колебания.

Воспоминания, передаваемые генами

Ваша ДНК вполне может содержать память о ваших предках, и это не фигура речи! На это указывают эксперименты, проведенные на мышах в Университете Эмори, результаты которых были опубликованы в 2013 году в журнале Nature Neuroscience. В рамках этой работы мышей обучали бояться запаха, похожего на запах цветков вишни; тренинг, в ходе которого исследователи заметили изменения в сперматозоидах грызунов — участок ДНК, играющий роль в чувствительности запаха к цветкам вишни, стал более активным.

Затем мышам давали возможность спариваться. Их потомки, первое и второе поколения, проявляли заметную чувствительность к этому запаху, побуждая их избегать его, даже несмотря на то, что они никогда не подвергались никакому травмирующему опыту, связанному с ним. Исследователи, которые также наблюдали изменения в структуре мозга мелких животных, пришли к выводу, что «опыт родителя еще до зачатия сильно влияет на структуру и функции последующих поколений». На научном жаргоне мы говорим о «трансгенерационном эпигенетическом наследовании».

На научном жаргоне мы говорим о «трансгенерационном эпигенетическом наследовании».

Гиппокамп: фундаментальная структура памяти и обучения

Мы не можем говорить о памяти, не упомянув о важности гиппокампа, области коры головного мозга, которая из-за своей формы носит название маленького морского конька. Это место конвергенции всей информации, расшифрованной в сенсорных областях. Эта структура облегчает ассоциацию информации из разных областей коры, например, путем установления связи между запахом и жизненным опытом.

Из гиппокампа информация следует по контуру, называемому «контуром Папеза», который заставляет их проходить в другие структуры лимбической системы, которую иногда называют «эмоциональным мозгом», чтобы вернуться «реконструированным» в гиппокамп. . Таким образом, эта информация в конечном итоге станет долговременной памятью (см. пункт 2), перестанет повторять схему Папеса и окончательно оставит гиппокамп для кодирования в областях коры, специфичных для каждой сенсорной системы — тех самых областях, из которых извлекается сенсорная информация. в основе воспоминаний (см. пункт 3).

в основе воспоминаний (см. пункт 3).

Моя память «вернее» твоей!