Книга «Я читаю по слогам»

-

Книги

- Художественная литература

- Нехудожественная литература

- Детская литература

- Литература на иностранных языках

- Путешествия. Хобби. Досуг

- Книги по искусству

-

Биографии.

- Комиксы. Манга. Графические романы

- Журналы

- Печать по требованию

- Книги с автографом

- Книги в подарок

- «Москва» рекомендует

-

Авторы • Серии • Издательства • Жанр

-

Электронные книги

- Русская классика

- Детективы

- Экономика

- Журналы

- Пособия

- История

- Политика

- Биографии и мемуары

- Публицистика

-

Aудиокниги

- Электронные аудиокниги

- CD – диски

-

Коллекционные издания

- Зарубежная проза и поэзия

- Русская проза и поэзия

- Детская литература

- История

- Искусство

- Энциклопедии

-

Кулинария.

Виноделие

Виноделие

- Все тематики

-

Антикварные книги

- Детская литература

- Собрания сочинений

- Искусство

- История России до 1917 года

-

Художественная литература.

Зарубежная

Зарубежная

- Художественная литература. Русская

- Все тематики

- Предварительный заказ

- Прием книг на комиссию

-

Подарки

- Книги в подарок

- Бизнес-подарки

- Литературные подарки

- Миниатюрные издания

- Подарки детям

- Подарочные ручки

- Открытки

- Календари

- Все тематики подарков

- Подарочные сертификаты

- Подарочные наборы

- Идеи подарков

-

Канцтовары

- Аксессуары делового человека

- Необычная канцелярия

- Бумажно-беловые принадлежности

- Мелкоофисный товар

- Для художников

-

Услуги

- Бонусная программа

- Подарочные сертификаты

- Доставка по всему миру

- Корпоративное обслуживание

- Vip-обслуживание

- Услуги антикварно-букинистического отдела

- Подбор и оформление подарков

- Изготовление эксклюзивных изданий

- Формирование семейной библиотеки

Расширенный поиск

Иллюстрации

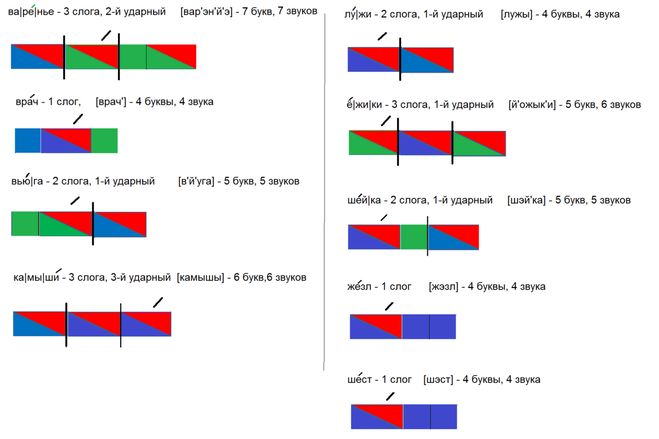

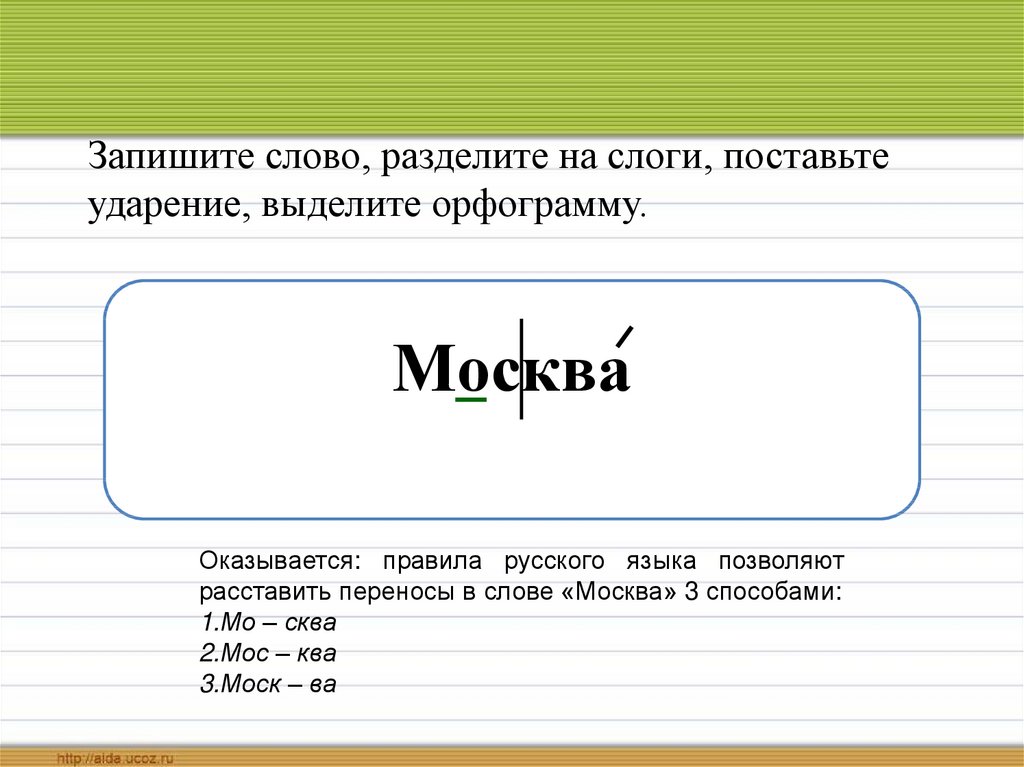

Ударение.

Тип ударения. Место ударения.

Тип ударения. Место ударения.Урок 4: Ударение. Тип ударения. Место ударения.

Ударение – это выделение одного слога из такта. Слог выделяется релятивной разницей в супрасегментных признаках между отдельными слогами такта.

Тип ударения

По способу выделения слога из такта можно ударение подразделить на:

динамическое (экспираторное, силовое) – слог выделяется силой выдоха

квантитативное (количественное) – слог выделяется долготой

мелодическое (музыкальное, тоновое) – слог выделяется движением голосового тона.

Чистых типов ударения фактически не бывает, почти всегда один тип сопровождается другим, хотя один из них преобладает.

Динамическое ударение имеется в русском, английском, чешском и других языках. В русском языке динамическое ударение сопряжено с квантитативным.

Мелодическое ударение встречается, напр., в сербохорватском, литовском, китайском и др. яз.

Динамическое ударение бывает или сильное (в русском, английском и др. яз) или слабое (в чешском, грузинском и др.)

В языках с сильным динамическим ударением почти вся сила, выталкиваемой из лёгких струи воздуха, используется для произношения ударного слога. Для безударных слогов не достает силы, они ослабляются и изменяются.

Изменение звучания безударных слогов (прежде всего их сонорного центра) называется редукцией.

По способу выделения слога из такта в русском языке сильное динамическое ударение: гласные в безударных слогах редуцируются, что приводит к многообразию гласных звуков (аллофонов), в которых реализуется ограниченное

количество фонем русского языка. Силе русского ударения сопутствует длительность – подударный слог русского слова не только самый сильный, а также самый долгий.

Силе русского ударения сопутствует длительность – подударный слог русского слова не только самый сильный, а также самый долгий.

В чешском языке слабое динамическое ударение: гласные в безударных слогах почти не меняются.

Например: zá-mek ve-čer вé-чер зá— мок за – мóк

Длительность гласных звуков ЧЯ выполняет смысло-различительную функцию и не связана с динамичностью ударения. (т.е. она является свойством сегментных элементов) и не зависит от ударной или безударной позиции.Долгие гласные вдвое длительнее кратких.

Длительность гласных звуков РЯ не является самостоятельным свойством сегментных элементов, она сопутствует силе динамического ударения

и является его второстепенной характеристикой. Подударные гласные в 2-3 раза дольше безударных.

Итак, в РЯ сильное динамическое ударение со значительным квантитативным компонентом.

В ЧЯ слабое динамическое ударение без квантитативного компонента.

Например:

ра –бó-тать мо-ло-кó о-го-рóд rá-na ra-ná pra-co-vat pa-má-tka

Место удаарения

По месту выделяемого слога в слове различаются:

фиксированное ударение (бывает всегда на определенном слоге – в ЧЯ на первом, во французском на последнем)

свободное (разноместное), которое не связано с определенным местом в слове, оно падает на любой слог, напр., в РЯ, в английском. яз.

Свободное ударение имеет два подтипа:

свободное постоянное т.

е. в разных формах данного слова ударение падает всегда на тот же слог (в английском яз., в большинстве слов РЯ)

е. в разных формах данного слова ударение падает всегда на тот же слог (в английском яз., в большинстве слов РЯ)свободное подвижное т.е. в разных формах данного слова ударение падает на разные слоги (напр., в некоторых русских словах – мó-ре – мо-ря, пи-шу – пи-шешь).

В РЯ ударение свободное, подвижное и имеет функцию смысло-различительного, фонологического средства: зá-мок – за- мóк, пи-ли – пи-ли . В ЧЯ ударение фиксированное и не может приобрести фонологическую функцию.

Но подвижность русского ударения ограничена, в большинстве русских слов ударение постоянное.

Каждое самостоятельное слово РЯ имеет, как правило, одно ударение. Служебные и в немногих случаях также и некоторые самостоятельные слова не имеют на себе ударения и примыкают к соседнему слову

как проклитики или энклитики.

Энклитиками являются некоторяе частицы, напр.: скажи-ка, учитель же сказал …, иногда это могут быть и самостоятельные слова, напр.: нé дал, нé жили, взять зá волосы и др.

Проклитиками обычно являются односложные предлоги, союзы, частицы и прочее, напр.: на завóде, об этом, не говорите…. Некоторые односложные предлоги в сочетании с определенными существительными иногда перетягивают ударение на себя (следующее слово становится безударным, энклитическим). Напр.: нá голову, зá руку, пóд руку, бéз вести …(в ЧЯ это касается почти всех предлогов).

Двухсложные и трехсложные служебные слова бывают или безударными или слабоударяемыми (с побочным ударением), напр., через чáс или чéрез чáс.

Многосложные словa, образованные путем сложения двух или больше основ, имеют наряду с основным ударением еще одно (или больше)

— побочное. Основное ударение падает всегда на ударный слог последней основы многосложного слова, побочные бывают ближе к его началу,

напр., дáльневостóчный, рáдиопередáча. Сложные слова, небольшие по объему, побочного ударения не имеют: паровóз, садовóд.

Основное ударение падает всегда на ударный слог последней основы многосложного слова, побочные бывают ближе к его началу,

напр., дáльневостóчный, рáдиопередáча. Сложные слова, небольшие по объему, побочного ударения не имеют: паровóз, садовóд.

Упражнения

Упражнение 4.1

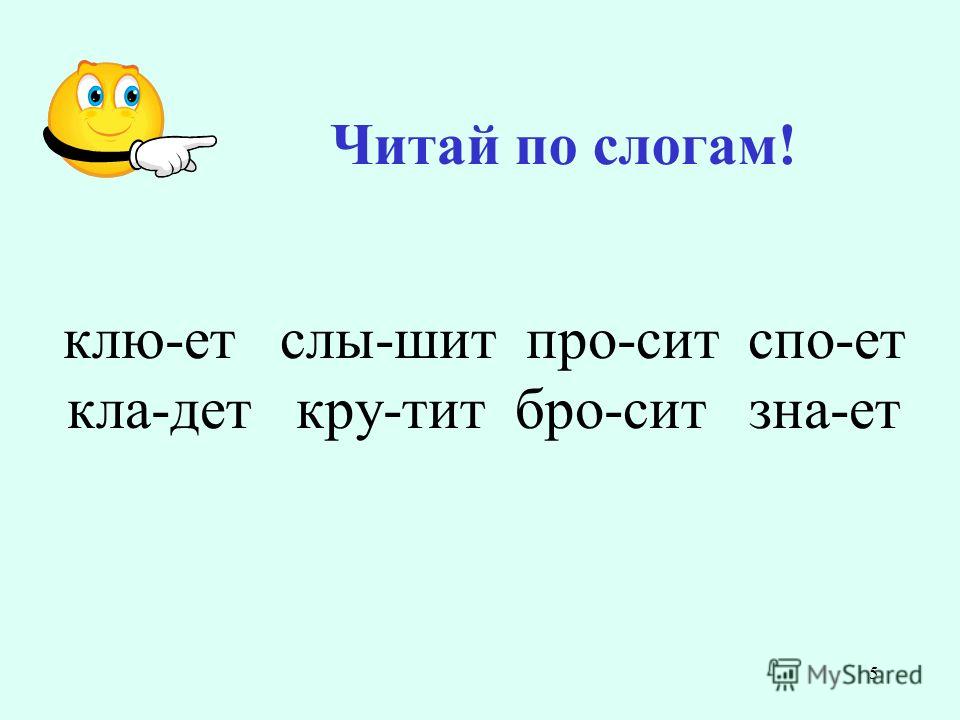

Читайте, следите за изменением ударения в родственных словах

Гóрод – городá – гóрода – огорóд – городовóй – зáгородного

Хóлод – холодá – хóлодно – холодновáто – похолодáло

Гóлос – голосá – гóлоса – голосовóй – подголóсок

Морóз – зáморозки – подморозило – выморозило – морóзного

Ворóт – ворóта – подворóтня – воротничóк – подворотничóк

Бородá – бóроды – подборóдок – бородáвка

Рабóта – зарабóток – зарабóтал – выработал

Зóлото – золотистый – позолóта – позолóченный

Вóрон – ворóна – воронóй – вороньё – воронёнок

Упражнение 4.

2

2Образуйте слова по образцу, следите за ударением

Образец: подарить – подáрок

| Отрывáть — | поступáть — | снимáть — | |||

| Слепить — | набросáть — | обломáть | |||

| Обрезáть — | недовéсить — |

Упражнение 4.

3

3Образуйте слова данной ритмической модели

тá –та

та – тá

та – та – тá

та – тá – та

тá – та – та

Упражнение 4.4

Расставьте ударение

Город, доктор, доклад, завод, фотограф, пароход, композитор, альбом, овраг, аппарат, овощи, комната, автомашина, собака, дорога, скала, голова, борода, оса, окно, остановка, куколка, бабушка, отец, сестра, лекарство, отчество, берег, без места, под окном, в лесу, на столе, под снегом, у дома, у города, над дверью, по полю, через реку.

Упражнение 4.5

Читайте, следите за ударением и правильным произношением

Век – векá, тело – телá, дело – делá, лес – лесá, цвет – цветá

Пять – пяти, взял – взялá, снял – снялá, тянут – тяни.

Литература

Урок был подготовлен с использованием следующей литературы:

Теоретическая часть

[1]Оливериус, З. Фонетика русского языка. Praha : SPN, 1978. 164 c.

Фонетика русского языка. Praha : SPN, 1978. 164 c.

[2]Брызгунова, Е. А. Звуки и интонации русской речи. Москва : Русский язык, 1977. 279 с.

Практическая часть

[1]Бархударова, Е. Л. – Панков, Ф. И. По-русски с хорошим произношением. Практический курс звучащей речи. Москва : Русский язык, 2008. 192 с. ISBN 978- 5-88337-160-7.

[2]Одинцова, И. В. Звуки. Ритмика. Интонация. Москва : Наука, 2008. 368 с. ISBN 978- 5-02-002762-6.

[3]Лизалова, Л. И. Упражнения по фонетике современного русского языка. Брно : МУ, 1991. 78 с.

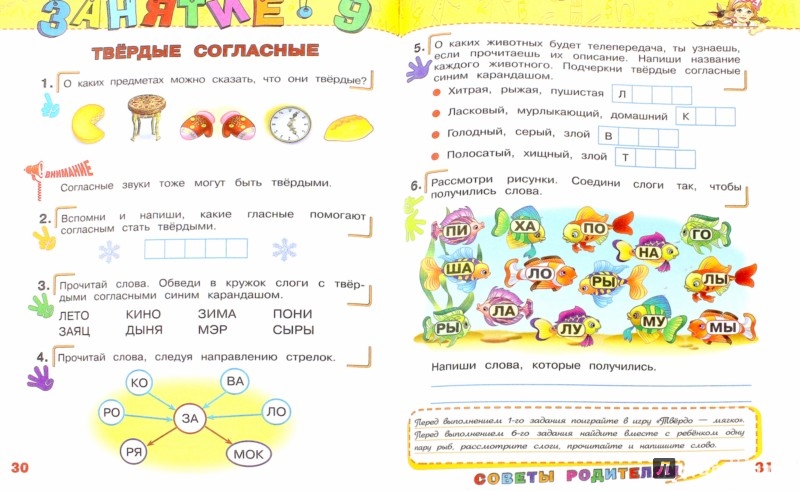

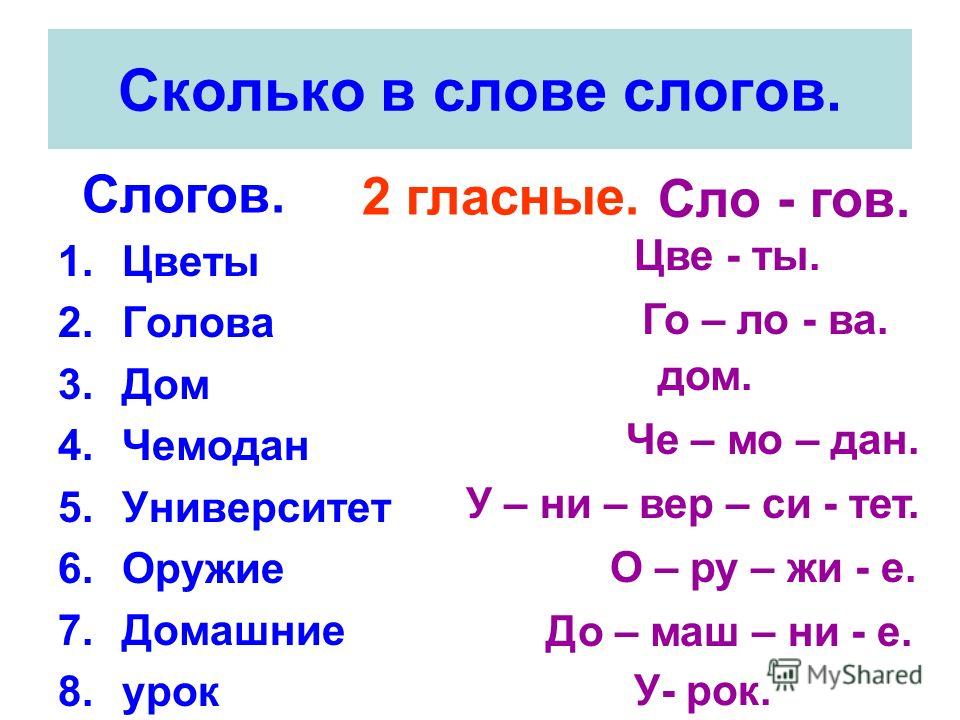

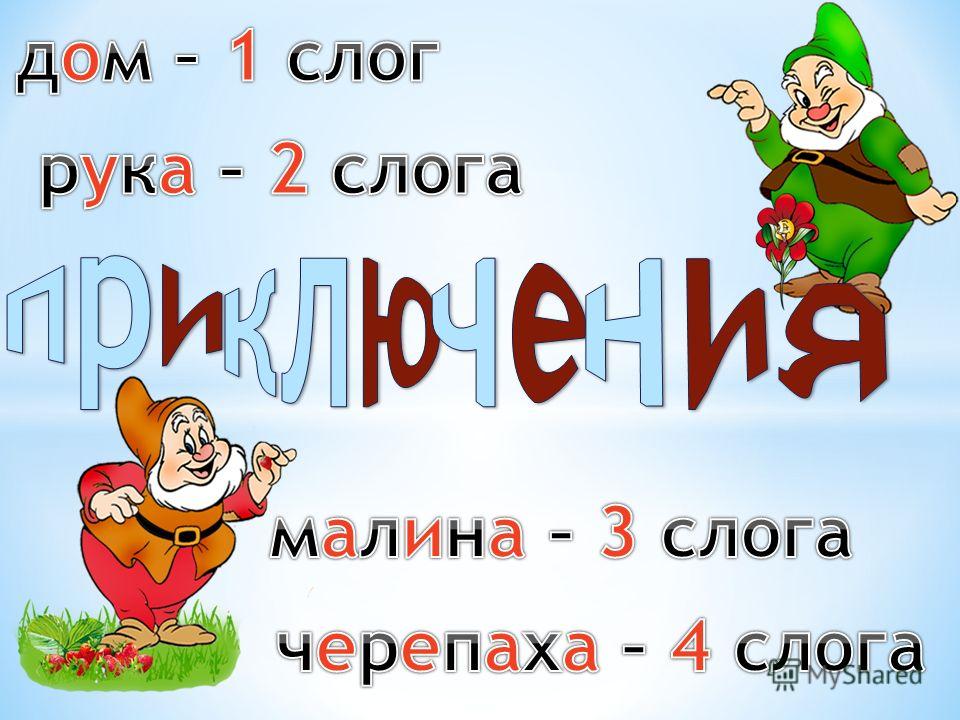

Деление слов на слоги — правила, примеры, схемы

Деление слов на слоги выполняем в соответствии с количеством гласных звуков, а также учитывая особенности звукового состава слов.

В этой статье речь пойдет о фонетическом слоге, о том, как правильно делить слова на слоги. Учтем, что фонетическое деление на слоги не всегда совпадает с орфографическим переносом слов.

Что такое слог?

В речи все слова русского языка состоят из минимальных звучащих единиц — слогов. Определим, что такое фонетический слог.

Определим, что такое фонетический слог.

Определение

Фонетический слог — это наименьшая единица речи, которую составляет гласный звук или гласный с одним или несколькими согласными. Слог произносится одним толчком выдыхаемого воздуха.

Гласный звук образует слог. В слоге всегда имеется только один гласный. Он может самостоятельно создать фонетический слог, а также в сочетании с одним или несколькими согласными. Согласные группируются вокруг одного гласного звука. В связи с этим по звуковому составу различают три вида слогов:

1. слог составляет один гласный звук:

- а-дрес

- и-дол

- о-стров

- у-кор

- э-тюд

2. слог составляет гласный с согласным:

- во-ро-та

- со-ло-ма

- со-ро-ка

3. слог образует гласный с несколькими согласными:

- кра-ска

- зве-зда

- во-сторг

Открытые и закрытые слоги

Слоги бывают открытые и закрытые. В словах русского языка большинство слогов являются открытыми. Открытые слоги организуют все гласные в одиночку или в сочетании с согласным звуком:

В словах русского языка большинство слогов являются открытыми. Открытые слоги организуют все гласные в одиночку или в сочетании с согласным звуком:

- о-кунь

- а-ир

- бо-ло-то

- во-ло-кно

Закрытые слоги образуют все согласные в конце слов:

- гвоздь

- по-кров

- го-лубь

- па-ро-воз

- сто-рож

Непарные звонкие согласные [й’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’] могут образовать закрытый слог в любой фонетической позиции: в начале, в середине и в конце слов:

- зер-ка-ло

- бол-тик

- са-рай-чик

- са-ра-фан

Как правильно делить слова на слоги?

Слова делят на фонетические слоги в соответствии с количеством гласных звуков. В слове содержится столько слогов, сколько в нем звучит гласных. Один гласный звук в окружении согласных создает односложное слово, которое не делится на слоги:

- сом

- крот

- вальс

- брод

Чтобы можно было разделить слово на слоги, в нем должно быть не менее двух гласных звуков, которые образуют двусложные слова:

- ё-жик

- до-мик

- са-лат

- кро-лик

Если сонорный согласный находится между двумя гласными, то он отходит к следующему слогу:

- во-рон

- ку-лон

- ко-рысть

- кла-ня-ться (-ться звучит как [ца])

При делении на слоги учитываем, что слог заканчивается гласным, а группа последующих шумных согласных в сочетании с сонорным звуком или без него отходит на границе слогораздела к следующему фонетическому слогу:

- но-чник

- кро-вля

- про-бка

- со-зда-ни-е

Только непарные звонкие согласные в середине слова могут закрыть слог:

- ал-фа-вит

- строй-ка

- квар-тал

- лан-ды-ше-вый

- бе-сшум-ный

Если в слове имеются одинаковые согласные, то они начинают следующий фонетический слог:

- про-гра-мма

- те-нни-сный

- кро-ссо-вки

- па-ра-ллель

Это деление на слоги фонетическое, которое не совпадает с орфографическим переносом слов с двойными согласными.

Буквы «й», «ь», «ъ» принадлежат слогу, после которого пишутся:

- рей-ка

- хлопь-я

- отъ-езд

- подъ-ём-ный

Укажем порядок деления слов на слоги с помощью следующего алгоритма.

Алгоритм деления слов на слоги

- прочитаем слово;

- подчеркнем гласные звуки;

- посчитаем количество гласных звуков;

- посмотрим, есть ли в слове двойные согласные, непарные звонкие согласные, «ь» или «ъ»;

- разделим слово после каждого гласного на слоги, учитывая указанные особенности.

Примеры

1. соловьиный

В этом слове имеется 4 гласных звука, которые образуют столько же слогов. В середине пишется мягкий разделительный знак. Разделим слово на четыре фонетических слога. Мягкий знак оставим после согласного, обозначенного буквой «в»:

со-ловь-и-ный

В этом слове два слога открытые, а третий и четвертый слог закрывают соответственно звонкий согласный «в» и непарный звонкий согласный, обозначенный буквой «й».

В соответствии с этим делением на слоги переносим это слово с одной строки на другую тремя способами:

- со-ловьиный

- соловь-иный

- соловьи-ный

2. участие

В этом слове укажем 4 гласных звука, которые организуют четыре фонетических слога:

у-ча-сти-е

Все слоги открытые. Первый и последний слог образуют гласные самостоятельно. Третий слог составляет гласный с шумными согласными.

В соответствии с этим фонетическим слогоделением слово перенести нельзя, так как одна буква, даже составляющая слог, не остается на строке и не переносится на следующую. Присоединим их к последующему и предыдущему слогу и получим правильный вариант переноса слова по слогам:

уча-стие

Начальные фонемы слога влияют на нейронное увлечение согласных и гласных слогов , соответствующий диапазону тета, важен для обработки и понимания речи (Luo and Poeppel, 2007; Peelle and Davis, 2012; Ding et al.

, 2017b; Khaliginejad et al., 2017). Считается, что этот слоговый ритм действует как временное окно для фрагментации речи, способствуя тем самым успешному отслеживанию акустического сигнала (Arnal and Giraud, 2012; Giraud and Poeppel, 2012).

, 2017b; Khaliginejad et al., 2017). Считается, что этот слоговый ритм действует как временное окно для фрагментации речи, способствуя тем самым успешному отслеживанию акустического сигнала (Arnal and Giraud, 2012; Giraud and Poeppel, 2012). Механизм, поддерживающий вовлечение нейронов, еще не определен; это может происходить в результате фазовой перестройки эндогенных нейронных колебаний на слоговый ритм (Schroeder, Lakatos, 2009), через вызванную нейронную активность, запускаемую акустическими краями слогов (Kojima et al., 2021), или как комбинация из этих двух (Obleser and Kayser, 2019). Пока остается неясным, что конкретно представляют собой «акустические грани». Считается, что это могут быть высокочастотные амплитудные модуляции огибающей (Zoefel and VanRullen, 2015): они могут быть связаны с фонематическим содержанием речи (Tallal, 2004), но на них также может влиять ряд других факторов. факторы, такие как стресс и интенсивность звука (Goswami and Leong, 2013). Тем не менее, было показано, что акустические ориентиры надежно влияют на степень привязки нервной тета-фазы к речи.

Используя ухудшенные звуковые стимулы, лишенные высокочастотной информации, и различные манипуляции с огибающей, Doelling et al. (2014) показали, что степень фазовой когерентности между тета-колебаниями и речью коррелирует с «резкостью» стимулов, измеряемой как средняя сумма положительной производной акустической огибающей. Точно так же Heil (1997) и Heil (2003) обнаружили, что спайковая активность слуховых нейронов показала чувствительные ко времени ответы на производную огибающей звуковых стимулов: время отклика и точность спайков, измеренные в первичном слуховой коры кошки, зависели от колебаний производной огибающей звука в его начале. Кроме того, исследование МЭГ показало, что латентность и амплитуда слуховых ответов P50 и N100 варьировались в зависимости от времени нарастания звуковых огибающих (Biermann and Heil, 2000).

Ведутся споры о том, где в слоге должны быть найдены наиболее важные признаки нейронного вовлечения. Было высказано предположение, например, что фрагментации речи способствует акустическая информация, расположенная в начале слога. Идея слоговых начал, действующих как ориентиры для увлечения, с тех пор была поддержана Zoefel и VanRullen (2015). Совсем недавно в эксперименте по электрокортикографии (ЭКоГ), в котором измерялись реакции на естественную речь, Оганян и Чанг (2019) обнаружили, что корреляция между нейронной активностью и оболочкой речи была самой высокой в моменты максимальной производной огибающей каждого слога; считается, что эти ориентиры передают максимальную скорость изменения огибающей и, таким образом, могут соответствовать формантным переходам или переходам согласных-гласных (CV). Альтернативная точка зрения предполагает, что слоговые пики или пики гласных, расположенные ближе к середине слога, являются наиболее важными ориентирами для фазовой синхронизации речи, поскольку они несут наибольшее количество акустической энергии, с которой впоследствии согласуются нейронные колебания (Ghitza, 2013).

Идея слоговых начал, действующих как ориентиры для увлечения, с тех пор была поддержана Zoefel и VanRullen (2015). Совсем недавно в эксперименте по электрокортикографии (ЭКоГ), в котором измерялись реакции на естественную речь, Оганян и Чанг (2019) обнаружили, что корреляция между нейронной активностью и оболочкой речи была самой высокой в моменты максимальной производной огибающей каждого слога; считается, что эти ориентиры передают максимальную скорость изменения огибающей и, таким образом, могут соответствовать формантным переходам или переходам согласных-гласных (CV). Альтернативная точка зрения предполагает, что слоговые пики или пики гласных, расположенные ближе к середине слога, являются наиболее важными ориентирами для фазовой синхронизации речи, поскольку они несут наибольшее количество акустической энергии, с которой впоследствии согласуются нейронные колебания (Ghitza, 2013).

В нашем эксперименте использовалась ЭЭГ для измерения вовлечения нейронов в различные фонемы; степень вовлечения была количественно определена путем расчета фазовой когерентности между испытаниями (ITPC), обычно используемой меры нейронного увлечения периодическим или квазипериодическим стимулом. Мы исследовали, различаются ли слоги CV, начинающиеся с разных согласных, а также слоги, состоящие только из гласных, по качеству акустических краев, которые они обеспечивают, и приводит ли прослушивание потоков этих слогов к различиям в нейронном вовлечении. Чтобы обеспечить надежное и количественное увлечение, мы использовали почти изохронный сигнал; это привело к пику ITPC на частоте стимула. Исследовали взаимосвязь между звонкостью, местом и способом артикуляции начальных слоговых согласных стимулов и амплитудой ИТПК на частоте стимула и его гармониках. Мы также исследовали набор краевых маркеров, которые количественно определяют краевые свойства акустической оболочки. Мы связали их с озвучиванием и артикуляцией согласных в начале слога и рассчитали взаимосвязь между краевыми маркерами и пиковыми амплитудами ITPC.

Мы исследовали, различаются ли слоги CV, начинающиеся с разных согласных, а также слоги, состоящие только из гласных, по качеству акустических краев, которые они обеспечивают, и приводит ли прослушивание потоков этих слогов к различиям в нейронном вовлечении. Чтобы обеспечить надежное и количественное увлечение, мы использовали почти изохронный сигнал; это привело к пику ITPC на частоте стимула. Исследовали взаимосвязь между звонкостью, местом и способом артикуляции начальных слоговых согласных стимулов и амплитудой ИТПК на частоте стимула и его гармониках. Мы также исследовали набор краевых маркеров, которые количественно определяют краевые свойства акустической оболочки. Мы связали их с озвучиванием и артикуляцией согласных в начале слога и рассчитали взаимосвязь между краевыми маркерами и пиковыми амплитудами ITPC.

Все слоги в каждом из наших CV потоков стимулов начинались с одного и того же согласного, начиная от взрывных и заканчивая фрикативными и сонорными. За согласными следовала одна из пяти английских гласных ([ɑ], [ɛ], [i], [ɒ], [u]) для всех потоков. Краевые маркеры, такие как резкость (Doelling et al., 2014), пиковая огибающая и максимальная производная, анализировались для каждого слога, и рассчитывалась их корреляция с нейронными реакциями. Мы предсказали, что такие различия, как голос и манера артикуляции, будут отражаться в различиях нейронных ответов: это наблюдалось, и мы обнаружили очень четкую взаимосвязь между силой нейронного вовлечения и краевыми маркерами, такими как латентный период максимальной производной конверт, или резкость слогового начала.

Краевые маркеры, такие как резкость (Doelling et al., 2014), пиковая огибающая и максимальная производная, анализировались для каждого слога, и рассчитывалась их корреляция с нейронными реакциями. Мы предсказали, что такие различия, как голос и манера артикуляции, будут отражаться в различиях нейронных ответов: это наблюдалось, и мы обнаружили очень четкую взаимосвязь между силой нейронного вовлечения и краевыми маркерами, такими как латентный период максимальной производной конверт, или резкость слогового начала.

2. Методы

2.1. Участники

Тридцать три правши, носители английского языка, без каких-либо проблем с обучаемостью или нарушениями слуха, о которых сообщают сами, были набраны с использованием системы экспериментальных часов Бристольского университета или с помощью рекламы в социальных сетях. Они были вознаграждены за свое время либо зачетом курса, либо финансовой компенсацией (10 фунтов стерлингов в час). Участники дали информированное согласие, и им было разрешено выйти из исследования в любое время в соответствии с Руководством по этике участников-людей Бристольского университета. Восемь участников плохо справились с экспериментальной задачей (дополнительные критерии исключения, зависящие от задачи, см. в разделе «Процедура»), и их данные были удалены из анализа. В окончательный анализ были включены двадцать пять участников (17 женщин, средний возраст = 23,68 года, стандартное отклонение = 5,28 года).

Восемь участников плохо справились с экспериментальной задачей (дополнительные критерии исключения, зависящие от задачи, см. в разделе «Процедура»), и их данные были удалены из анализа. В окончательный анализ были включены двадцать пять участников (17 женщин, средний возраст = 23,68 года, стандартное отклонение = 5,28 года).

2.2. Стимулы

Схема эксперимента была внутрисубъектной и включала 15 условий, соответствующих начальному слоговому сегменту. Стимулы в 14 состояниях содержали слоги CV, а одно условие содержало стимулы, состоящие только из гласных (V).

Слоговые стимулы были записаны у женщины-носителя английского языка в звуконепроницаемой комнате с использованием программного обеспечения Cool Edit Pro 2.0 (Adobe Systems Inc.). Каждый слог записывался десять раз, и для эксперимента выбирался наиболее четкий экземпляр каждого слога. Затем слоги были нормализованы до уровня звукового давления 70 дБ и укорочены с помощью пользовательского скрипта Python, в котором применялся алгоритм Pitch Synchronous Overlap and Add (Moulines and Charpentier, 19). 90) для изменения продолжительности. Целевая продолжительность сокращения была выбрана равной 250 мс, чтобы соответствовать средней частоте речи 4 Гц (Ding et al., 2017b), но длины слогов различались между собой (средняя продолжительность: 249,05 мс, стандартное отклонение). = 2,42 мс, минимум = 241,63 мс, максимум = 255,28 мс). Различия в длительности слогов были следствием использования гамматоновых фильтров для сохранения исходной высоты звука; была надежда, что небольшая разница в продолжительности слогов уменьшит возможные эффекты нервной адаптации к повторяющимся стимулам, которые потенциально могут повлиять на увлечение. Гистограмма продолжительности слогов приведена на дополнительном рисунке 1. Хотя использование гамматоновых фильтров действительно изменило форму огибающей, это изменение было очень мягким и не повлияло на качество акустического содержания; слоги звучали естественно и легко понимались. Кроме того, на дополнительном рисунке 2 показано, что средняя мощность всех огибающих стимула показывает пики с частотой 4 Гц и гармоники.

90) для изменения продолжительности. Целевая продолжительность сокращения была выбрана равной 250 мс, чтобы соответствовать средней частоте речи 4 Гц (Ding et al., 2017b), но длины слогов различались между собой (средняя продолжительность: 249,05 мс, стандартное отклонение). = 2,42 мс, минимум = 241,63 мс, максимум = 255,28 мс). Различия в длительности слогов были следствием использования гамматоновых фильтров для сохранения исходной высоты звука; была надежда, что небольшая разница в продолжительности слогов уменьшит возможные эффекты нервной адаптации к повторяющимся стимулам, которые потенциально могут повлиять на увлечение. Гистограмма продолжительности слогов приведена на дополнительном рисунке 1. Хотя использование гамматоновых фильтров действительно изменило форму огибающей, это изменение было очень мягким и не повлияло на качество акустического содержания; слоги звучали естественно и легко понимались. Кроме того, на дополнительном рисунке 2 показано, что средняя мощность всех огибающих стимула показывает пики с частотой 4 Гц и гармоники.

Каждое из условий CV содержало одну из 14 согласных. Мы построили три отдельных потока для каждого условия, в которых порядок пяти гласных был псевдослучайным, чтобы одна и та же гласная не повторялась в последовательных слогах. Например, в условии, состоящем только из гласных, первые пять слогов каждого потока были в порядке:

Затем порядок гласных сохранялся одинаковым для трех потоков каждого состояния. Например, первые пять слогов каждого потока в условии /b/ были:

Потоки имели длину 5 с и содержали 20 слогов. Каждый поток повторялся 10 раз. Стимулы-наполнители также использовались для привлечения внимания участников на протяжении всего эксперимента. Наполнители представляли собой стимулы, содержащие один слог, начинающийся с согласной, отличной от доминирующей (например, одиночный слог /fa/ в потоке /b/, такой, что /ba/ /bo/ /bi/ /fa/ /be/ будут последними пятью слогами в потоке). От участников требовалось обнаружить «другой» слог, который всегда вставлялся во вторую половину стимула. Каждый филлер-стимул предъявлялся только один раз. Всего было 450 целевых стимулов, включая повторы, и 50 стимулов-филлеров. Все стимулы находятся в свободном доступе на веб-сайте Open Science Framework (см. Доступность данных).

Каждый филлер-стимул предъявлялся только один раз. Всего было 450 целевых стимулов, включая повторы, и 50 стимулов-филлеров. Все стимулы находятся в свободном доступе на веб-сайте Open Science Framework (см. Доступность данных).

2.3. Аппарат

32-канальная крышка ЭЭГ Brain Products (Brain Products GmbH, Гильхинг, Германия) использовалась для записи активности скальпа (см. Названия каналов и конфигурацию на дополнительном рисунке 3). Электролитный гель (SuperVisc, EASYCAP GmbH, Herrsching, Germany) вводили через углубления в электродах и на кожу головы для увеличения проводимости. Импеданс каждого электрода поддерживали ниже 5 кОм. Стимулы подавались с использованием программного обеспечения Presentation (Neurobehavioral Systems, Inc.) через пару стереонаушников Sony (модель MDR-XD100, Sony Europe Ltd.), удобно размещенных на головах участников над шапочкой ЭЭГ. Активность ЭЭГ регистрировали с частотой дискретизации 1 кГц с использованием оборудования actiCap и программного обеспечения BrainVision Recorder (Brain Products GmbH, Gilching, Germany).

2.4. Процедура

Продолжительность установки ЭЭГ составляла примерно 40 мин, а эксперимент длился до 65 мин. После каждого потока наполнителей на экране появлялся вопрос, в котором участникам предлагалось ввести «другой» слог. Ни один вопрос не был задан после потока без наполнителя. Участники набирали «нет», если они не могли услышать другой слог. Грустный или улыбающийся смайлик отображался на экране в качестве отзыва о производительности после каждого нажатия клавиатуры. Перед экспериментом участникам давали примеры целевых слогов с правильным написанием каждой гласной так, чтобы на их исполнение влияло не правописание, а только степень внимания или разборчивости.

В начале эксперимента был воспроизведен тренировочный блок. Он содержал четыре стимула /b/, в которых порядок гласных отличался от используемого в основном эксперименте, и два наполнителя, включающие один и тот же доминирующий согласный в начале слога, которых также не было в основном эксперименте. Участники с более чем 50% неправильных ответов на стимулы-наполнители были исключены из анализа.

Участники с более чем 50% неправильных ответов на стимулы-наполнители были исключены из анализа.

Было пять экспериментальных блоков, каждый длился примерно 12 минут и содержал 100 отдельных потоков слогов. Стимулы были псевдорандомизированы, так что каждый блок состоял из десяти наполнителей и 90 экспериментальных потоков, то есть десять повторений трех отдельных потоков для трех разных согласных. Эти стимулы не воспроизводились ни в одном из других блоков. Межстимульный интервал составлял 2 с. После каждого 12-минутного блока следовал перерыв в произвольном темпе, но не короче 30 с.

2.5. Анализ данных

2.5.1. EEG

Все данные ЭЭГ были обработаны в Matlab (версия R2018b, MathWorks, Inc.) с использованием набора инструментов EEGLAB (Delorme and Makeig, 2004) для предварительной обработки. Данные были подвергнуты низкочастотной фильтрации на частоте 50 Гц, высокочастотной фильтрации на частоте 1 Гц, повторной привязке к среднему значению всех каналов и разделению на 5-секундные периоды. Мы использовали пользовательские сценарии для частотно-временного анализа, которые доступны в Интернете (см. Доступность данных). Мы провели ICA для удаления компонентов, связанных с движением глаз. Компонент удалялся, если лобные каналы содержали более 12% общей мощности ЭЭГ; это последовало за подходом, описанным в Ding et al. (2017b) и Burroughs et al. (2021).

Мы использовали пользовательские сценарии для частотно-временного анализа, которые доступны в Интернете (см. Доступность данных). Мы провели ICA для удаления компонентов, связанных с движением глаз. Компонент удалялся, если лобные каналы содержали более 12% общей мощности ЭЭГ; это последовало за подходом, описанным в Ding et al. (2017b) и Burroughs et al. (2021).

Чтобы предотвратить потенциальное вмешательство в кратковременные ERP слухового начала, первые 500 мс каждой эпохи были удалены из последующей обработки (Ding et al., 2017b). Для каждой эпохи было получено быстрое преобразование Фурье с использованием конуса Ханнинга. Впоследствии среднеквадратичное значение, называемое в данном контексте ITPC:

R(f,x)=(∑k=1Kcosθ(f,x,k)K)2+(∑k=1Ksinθ(f,x, k)K )2, (1)

где θ( f , x, k ) – комплексная фаза преобразования Фурье на частоте f , где x заменяют другие индексы: индексы электрода ( e ), потока ( s ) и участника ( a ). Индекс испытаний равен k , поэтому K = 10 — это количество испытаний на поток. ITPC — это число в диапазоне [0, 1], где ноль соответствует отсутствию фазовой когерентности, а единица — идеальной когерентности. Также рассчитывалась вызванная сила; это описано в дополнительном материале.

Индекс испытаний равен k , поэтому K = 10 — это количество испытаний на поток. ITPC — это число в диапазоне [0, 1], где ноль соответствует отсутствию фазовой когерентности, а единица — идеальной когерентности. Также рассчитывалась вызванная сила; это описано в дополнительном материале.

После Burroughs et al. (2021 г.), пиковые значения среднего ITPC

R(f)=Es,e,a[R(f,x)] (2)

с 𝔼 s, e, a […] обозначает среднее значение по s , e и a , были проверены на значимость путем применения критерия Манна-Уитни U к

R(f,a)=Es,e[R(f,x)] (3)

при релевантная частота для суррогатных случайных данных; фиктивные данные воспроизводили анализ, использованный для получения R ( f, a ), за исключением того, что 10 испытаний для каждого значения ITPC были заменены случайной генерацией фаз. Это использовалось для создания 5000 фиктивных участников, и реальные данные сравнивались с ними.

Чтобы проверить различия в уносе между различными условиями фонемы, мы провели одномерный дисперсионный анализ с повторными измерениями (ANOVA) с поправками Гринхауза-Гейссера, где предположение о сферичности не выполнялось. Множественные сравнения Post-hoc использовали поправки Бонферрони для парных, двусторонних t -тестов. Все статистические анализы ответов на разные фонематические группы проводились в RStudio (версия 1.2.335, RStudio, PBC). Статистический анализ проводился в среднем по всем 32 каналам, как это принято в экспериментах по частотной маркировке (Ding et al., 2017a; Milton et al., 2020).

Для апостериорных корреляций результаты представлены без каких-либо поправок на множественную корреляцию. Поскольку это апостериорный анализ , в котором используются компоненты PCA, соответствующая поправка не установлена. В этом случае основной результат корреляции, о котором мы сообщаем, имеет p < 0,001, и поправка не повлияет на значимость.

2.5.2. Стимулы

Для изучения взаимосвязи между звуковым «краем» и ответами ЭЭГ мы рассчитали ряд свойств стимула, непрерывные меры выступающего края, которые мы называем мерами края. Чтобы сделать это способом, сравнимым с ранее опубликованными экспериментами, мы следуем процедуре, описанной Doelling et al. (2014) при расчете звуковой оболочки. Это создает оболочку, которая приблизительно отражает выход из улитки и, следовательно, вход в интересующие нас области. Сначала мы применили кохлеарный фильтр из 32 частотных полос с логарифмическим интервалом, охватывающих от 80 до 8000 Гц, к каждому слогу. В каждой полосе частот преобразование Гильберта использовалось для расчета аналитического сигнала, который, в свою очередь, давал узкополосную огибающую. Огибающая каждого слога была получена суммированием узкополосных огибающих. Затем эта суммированная огибающая была отфильтрована в диапазоне от 2 до 10 Гц с использованием полосового фильтра с нулевой фазой и конечной импульсной характеристикой порядка 350 с окном Кайзера (Kaiser and Schafer, 19). 80).

80).

Мы измерили резкость (Doelling et al., 2014), взяв среднее значение полной положительной производной суммированной огибающей. Однако резкость не может быть подходящей мерой «края» для одного слога, где она фактически является зашумленной мерой максимальной амплитуды (MA). MA и задержка до MA (см. рис. 1) также измерялись отдельно. Задержка до MA уязвима для шума, потому что многие слоги имеют плато в своей огибающей со значениями, близкими к MA. Чтобы избежать этого, мы также измерили задержку до значения 80% от MA. Чтобы измерить ширину плато любого слога, мы рассчитали интервал между моментом, когда огибающая достигла 80% MA, по мере его увеличения до тех пор, пока точка не упала до того же значения. Также рассчитывались максимальная производная и ее латентность; это последовало за Оганяном и Чангом (2019), за исключением того, что здесь использовалась максимальная производная для гладкой суммы узкополосных огибающих, в отличие от широкополосной огибающей. Эти меры показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 . Примеры мер Edge для слога «та». (A) Гладкая сумма узкополосных огибающих дана для слога «та». Амплитуда огибающей отображается в зависимости от времени. На оси времени отмечены латентности максимальной амплитуды (МА) и максимальной производной (МД), которые соответствуют их соответствующим ориентирам на оси амплитуд. Также показано плато пика слога, измеренное как время от 80% МА на восходящем склоне до 80% МА на нисходящем склоне. Максимальную производную можно считать маркером перехода согласная-гласная, который представляет собой временной интервал, но для этого конкретного слога разграничивает фонемы /t/ и /a/. (B) Первая производная конверта показана для слога «та». Максимальная производная, ее задержка, а также максимальная амплитуда показаны на графике.

Наконец, мы вычислили индекс Джини для каждого слога. Это мера, в чем-то близкая к энтропии Шеннона, неравномерности распределения, первоначально распределения дохода среди населения (Gini, 1912). Индекс Джини:

Индекс Джини:

G=∑i=1n∑j=1n|xi−xj|2n∑i=1nxi (4)

, где x i значение конверта в дискретизированный момент времени t i . Индекс Джини достигает своего максимального значения, равного единице, если все, кроме одного, x i равны нулю; он имеет нулевое значение, если все x i одинаковы. Здесь индекс Джини использовался для количественной оценки того, насколько «заметен» пик слога: выступающий пик, окруженный крутыми восходящими и нисходящими склонами, давал бы высокий индекс Джини, более однородная огибающая имела бы низкий индекс Джини и, возможно, считаться менее очевидными ориентирами, приводящими к нейронному вовлечению.

Для каждого из 15 условий мы определили значение семи краевых маркеров (резкость, MA, задержка до MA, задержка до 80% от MA, MD, задержка до MD и индекс Джини) путем вычисления среднего маркера края во всех пяти слогах, используемых в индивидуальном состоянии.

3. Результаты

3.1. ЭЭГ

ITPC, усредненная по всем условиям и электродам, R ( f ), представлена в виде функции на рис. 2. Имеются пики, значительно отличающиеся от случайных по частоте стимула, f = 4 Гц, а на гармониках ( p < 0,001). Чтобы оценить, в какой степени эти пики отражают одни и те же или разные аспекты нейронального вовлечения, мы рассчитали коэффициенты корреляции между значениями R ( f, a ) при значениях f , соответствующих разным пикам. , то есть при 4 Гц и значения гармоник при 4, 8, 12 и 16 Гц. Мы обнаружили умеренные положительные связи на частотах 4 и 8 Гц ( r = 0,54, p = 0,006), 4 и 12 Гц ( = 0,006).0061 r = 0,59, p = 0,002), 8 и 12 Гц ( r = 0,56, p = 0,004) и 8 и 16 Гц ( r p = 0,58, = , ). Значимых корреляций не наблюдалось между 4 и 16 Гц ( r = 0,37, p нс), а также при 12 и 16 Гц ( r = 0,25, p нс).

Рисунок 2 . Фазовая когерентность между испытаниями (ITPC). (A) ITPC, усредненная по каналам и условиям, представлена как функция частоты в диапазоне от 1 до 26 Гц. Жирная черная линия представляет R ( f ), среднее по всем участникам. Каждая из синих линий представляет собой R ( f, a ), среднее значение для отдельного участника a . Значительные пики можно наблюдать при 4, 8, 12, 16, 20 и 24 Гц. *** р < 0,001. (B) Значимые пики в ITPC наносятся на график для каждого участника. Значение 0,1 ITPC представляет собой среднее значение ITPC для случайных фаз при 95% доверительных интервалах: следовательно, любой столбец выше значения 0,105 выше порога значимости.

В ответ на эту сложную взаимосвязь между гармониками был проведен анализ главных компонент (PCA) по значениям ITPC R ( f, a ) при f = 4, 8, 12 и 16 Гц. . Нагрузки PCA, соответствующие ITPC на каждой из четырех измеренных частот, показаны на дополнительном рисунке 5. Вместо того, чтобы сосредоточиться на конкретной гармонике, этот подход PCA позволил нам выбрать основные компоненты для дальнейшего анализа. Для простоты дальнейшие статистические тесты проводились только для первых двух основных компонентов ITPC; в то время как они не отличаются четко от других более низких компонентов «изогнутой ногой» в объясненной дисперсии, на первые два компонента приходилось в общей сложности более 95% дисперсии, при этом индивидуальные объясненные дисперсии составляют 76,2 и 20,08% соответственно. Мы будем называть их ITPC1 и ITPC2.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на конкретной гармонике, этот подход PCA позволил нам выбрать основные компоненты для дальнейшего анализа. Для простоты дальнейшие статистические тесты проводились только для первых двух основных компонентов ITPC; в то время как они не отличаются четко от других более низких компонентов «изогнутой ногой» в объясненной дисперсии, на первые два компонента приходилось в общей сложности более 95% дисперсии, при этом индивидуальные объясненные дисперсии составляют 76,2 и 20,08% соответственно. Мы будем называть их ITPC1 и ITPC2.

Фактически, ITPC1 является средневзвешенным значением ITPC на всех четырех частотах, причем f = 4 Гц получает наибольший вес, но все четыре частоты взвешиваются положительно. Выбор первой главной составляющей, а не, например, отклик f = 4 Гц или среднее значение откликов по четырем частотам гармоник, не имеет решающего значения для дальнейшего; у него есть то преимущество, что он выбирает привилегированную линейную комбинацию частот.

3.2. Эффекты фонематической группы

Рассматривалась взаимосвязь между состоянием стимула и нервными реакциями. Средние значения ITPC1 и ITPC2 сравнивали в разных условиях путем проведения однофакторных повторных измерений ANOVA. Для 15 условий ANOVA показал значительный основной эффект [ITPC1: F (14,24) = 7,89, p < 0,001; ITPC2: F (14,24) = 2,01, p < 0,05]. Однако парные сравнения не показали каких-либо существенных эффектов.

A k — кластерный анализ средних значений распределения значений ITPC по состоянию показал три основные группы: первая, содержащая фрикативные (/f/, /v/, /s/, /z/) и /k/ (глухой взрывной) условия; второй, содержащий смесь жидких (/l/, /r/), глухих взрывных (/t/, /p/) и /g/ (звонких взрывных) состояний; и, наконец, группа, включающая носовые (/m/, /n/), звонкие взрывные (/b/, /d/) и гласные состояния (рис. 3). Эти кластеры включают в себя смеси условий, определяемых особенностями фонем, и, хотя это может отражать сходство нейронной обработки различных способов артикуляции, нас также интересовало, как согласные, начинающиеся слогом, принадлежащие к разным лингвистическим классам, влияют на нейронное вовлечение. Чтобы исследовать это более количественно, мы рассмотрели объединение в три группы, как описано в таблице 1. Эта группировка распространена из-за сходства внутри каждой группы в высвобождении воздушного потока во время артикуляции (Chomsky and Halle, 19).68). Условие гласного было исключено из этих исследований. Для ITPC1 три группы также показали основной эффект [ F (2,24) = 12,06, p <0,001]. В апостериорных -тестах с использованием поправки Бонферрони для множественных сравнений фрикативные/шипящие звуки показали значительно меньшую фазовую синхронизацию, чем смычные ( p < 0,001) и носовые звуки/жидкости ( p = 0,002), но не было разница между стопами и назальными/жидкостями.

Чтобы исследовать это более количественно, мы рассмотрели объединение в три группы, как описано в таблице 1. Эта группировка распространена из-за сходства внутри каждой группы в высвобождении воздушного потока во время артикуляции (Chomsky and Halle, 19).68). Условие гласного было исключено из этих исследований. Для ITPC1 три группы также показали основной эффект [ F (2,24) = 12,06, p <0,001]. В апостериорных -тестах с использованием поправки Бонферрони для множественных сравнений фрикативные/шипящие звуки показали значительно меньшую фазовую синхронизацию, чем смычные ( p < 0,001) и носовые звуки/жидкости ( p = 0,002), но не было разница между стопами и назальными/жидкостями.

Рисунок 3 . Первый и второй основные компоненты ITPC. Значения ITPC при 4, 8, 12 и 16 Гц умножаются на соответствующие нагрузки PCA для первых двух основных компонентов, а затем наносятся на график для каждого условия. Различные цветовые графики представляют фонематическую категорию: только гласные или согласные в начале слога, способ их артикуляции.

Таблица 1 . Фонемы и типы фонем, используемые при построении стимулов.

Затем мы рассмотрели более тонкое разделение на пять групп, отделяющих шипящие от фрикативных и носовые от жидких. Для ITPC1 дисперсионный анализ показал основной эффект группы [ F (4,24) = 11,35, р < 0,001]. Апостериорные -тесты с использованием поправки Бонферрони для множественных сравнений показали, что увлечение было самым низким в категории шипящих звуков, что значительно меньше, чем у стоповых ( p <0,001), носовых ( p <0,001) и жидкости ( р = 0,007). Существовала также значительная разница между фрикативными и носовыми звуками, при этом последний вызывал более высокие значения ITPC1 ( p = 0,009).

Также был изучен эффект озвучивания. ITPC1 показал противоположную реакцию на звонкие смычные по сравнению с фрикативными/шипящими: звонкие смычные имели значительно более высокие значения ITPC1, чем глухие ( p = 0,001), а звонкие фрикативные/шипящие показывали более низкие значения, чем глухие, но эта тенденция была только незначительно значимо ( p = 0,068). Эти результаты можно увидеть на рисунке 4.

Эти результаты можно увидеть на рисунке 4.

Рисунок 4 . Различия в ITPC1, рассчитанные для условий, объединенных в разные группы. Значения ITPC1 в каждом состоянии усредняются по нескольким фонематическим подгруппам: стопы, фрикативные/шипящие звуки и носовые звуки/жидкости; остановки, фрикативы, шипящие, носовые и жидкости; звонкие и глухие смычные согласные; звонкие и глухие фрикативные/шипящие согласные. Столбики погрешностей представляют собой стандартную ошибку среднего значения. *** p < 0,001, ** p < 0,01 и * p < 0,05, поправка Бонферрони.

Для ITPC2 результаты дисперсионного анализа были значимыми, когда они проводились для пяти [ F (4,24 ) = 2,73, p < 0,05], но не для трех групп согласных [ F (2,24) = 0,24, p = н.с.]. Post-hoc С поправкой Бонферрони t — тесты, проведенные на пяти группах, показали, что назальные препараты вызывали большее унос, чем жидкости ( p = 0,008), но никакие другие сравнения не были значимыми.

3.3. Корреляция между маркерами края стимула и ЭЭГ

Затем мы количественно определили, какие из показателей края влияют на величину вовлечения нейронов. Коэффициент корреляции для условий 15 стимулов был рассчитан для сравнения ITPC1 и ITPC2 с каждым из краевых показателей. ITPC1 показал значительную корреляцию с большинством краевых показателей (см. Таблицу 2), но не со значением MA или MD. Между ITPC1 и плато огибающей наблюдалась лишь незначительно значимая положительная корреляция.

Таблица 2 . Коэффициенты корреляции между ITPC1 и краевыми маркерами.

Мы сохранили для дальнейшего анализа те граничные показатели, которые привели к значимым или незначительно значимым корреляциям с ITPC1: это были латентные периоды MD и MA, резкость, индекс Джини и длина слогового плато. Как и в случае с ITPC, чтобы обеспечить экономное описание поведения, мы применили PCA к этим переменным. Объяснение первых двух основных компонентов 53.04 и 290,77% от общей дисперсии соответственно. Эти два компонента называются ПК1 и ПК2. Факторные нагрузки для каждого компонента приведены на дополнительном рисунке 6 с указанием вклада каждого из краевых маркеров в каждый компонент.

Эти два компонента называются ПК1 и ПК2. Факторные нагрузки для каждого компонента приведены на дополнительном рисунке 6 с указанием вклада каждого из краевых маркеров в каждый компонент.

Сравнение ITPC1 и ITPC2 с PC1 и PC2 выявило взаимосвязь только между ITPC1 и PC1; однако эта взаимосвязь была очень четкой: r = -0,84 ( p < 0,001). Взаимосвязь показана на рис. 5. Слоги с наивысшими баллами PC1 приводили к наименьшему увлечению, тогда как слоги с самыми низкими баллами PC1 приводили к наибольшей фазовой синхронизации.

Рисунок 5 . Корреляция между первым главным компонентом ITPC и краевыми маркерами. Значения ITPC1, соответствующие ответу ЭЭГ, нанесены на график относительно оценок PC1, соответствующих различным краевым маркерам слогов. Оба значения ITPC1 и PC1 усреднены по фонематическим условиям. Каждый цвет соответствует разным условиям (см. легенду). Пунктирная линия представляет собой линию наилучшего соответствия (наименее означает квадраты). Над этой линией указан коэффициент корреляции. *** р < 0,001.

Над этой линией указан коэффициент корреляции. *** р < 0,001.

Из-за большого количества гармоник и большого количества краевых маркеров оказалось удобным исследовать взаимосвязь между главными компонентами. Однако, поскольку ITPC на частоте 4 Гц вносил наибольший вклад в ITPC1, а задержка MD вносила наибольший вклад в PC1, соотношение между ними также было рассчитано. Они показали четкую линейную зависимость с коэффициентом корреляции r = -0,91 ( p < 0,001) при аналогичном распределении условий (см. рис. 6).

Рисунок 6 . Корреляция между ITPC 4 Гц и задержкой максимальной производной. Значения ITPC при 4 Гц нанесены на график в зависимости от латентности максимальной производной каждого слога. Значения ITPC и максимальной производной усредняются по фонематическому условию. Каждый цвет соответствует разным условиям (см. легенду). Пунктирная линия представляет собой линию наилучшего соответствия (наименее означает квадраты). Над этой линией указан коэффициент корреляции. *** р < 0,001.

*** р < 0,001.

Наконец, мы рассчитали коэффициент корреляции между ITPC на частоте 4 Гц и на частотах гармоник и мощностью огибающих потока на тех же частотах. Ни одна из этих корреляций не была значимой (см., например, корреляцию между ITPC при 4 Гц и мощностью огибающей стимула при 4 Гц на рисунке 7).

Рисунок 7 . Корреляция между ITPC 4 Гц и мощностью огибающих стимула 4 Гц. ITPC ЭЭГ на частоте 4 Гц строится в зависимости от мощности огибающей каждого потока. Оба усреднены по состоянию. Каждый цвет соответствует разным условиям (см. легенду). Пунктирная линия представляет собой линию наилучшего соответствия (наименее означает квадраты). Под этой линией указан коэффициент корреляции. н.с., не имеет значения.

4. Обсуждение

Здесь мы увидели, что различия в начальных согласных слога привели к различиям в нейронной фазовой синхронизации с потоками почти изохронных слогов CV. Использование почти изохронного стимула дало пики ITPC на частоте 4 Гц; гармонические отклики также наблюдались в ITPC на частотах 8, 12 и 16 Гц. Гармонические пики являются естественным следствием периодического стимула (Zhou et al., 2016), и здесь они были исследованы в дальнейшем анализе. Мы обнаружили, что ответы ITPC на различные условия стимула на частоте 4 Гц и на ее гармониках умеренно коррелировали друг с другом. Их было удобно декоррелировать с помощью PCA. Первый главный компонент, ITPC1, показал значительные различия между разными фонематическими группами.

Гармонические пики являются естественным следствием периодического стимула (Zhou et al., 2016), и здесь они были исследованы в дальнейшем анализе. Мы обнаружили, что ответы ITPC на различные условия стимула на частоте 4 Гц и на ее гармониках умеренно коррелировали друг с другом. Их было удобно декоррелировать с помощью PCA. Первый главный компонент, ITPC1, показал значительные различия между разными фонематическими группами.

Изучена взаимосвязь между нейронным вовлечением и особенностями акустических оболочек. Был рассмотрен широкий спектр различных мер, при этом меры, которые описывают «резкость» начального подъема огибающей, демонстрируют самую сильную связь с нейронным вовлечением. Как и в случае с ITPC, PCA использовался для расчета комбинированной меры краевых маркеров, при этом первый главный компонент и ITPC1 показали коэффициент корреляции 0,84. Эта сильная взаимосвязь не была простым (побочным) продуктом анализа PCA, а также наблюдалась, когда, например, ITPC при 4 Гц и задержка относительно MD (максимальная производная огибающей) сравнивались напрямую (рис. 6).

6).

Как показали ранние исследования (Heil, 1997, 2003), мы обнаружили, что особенности первой производной оболочки в основном вызывают нейронную активность в отношении звуковых стимулов, в данном случае речи. Как размер, так и латентность MD ранее считались наиболее важным ориентиром в нейронной фазовой синхронизации с речью (Oganian and Chang, 2019). Было высказано предположение, что MD соответствует переходу CV внутри слогов, поскольку он кодирует самую высокую «скорость изменения» (Oganian and Chang, 2019).; Кодзима и др., 2021). Тем не менее, MA также был предложен в качестве основного ориентира для нейронного вовлечения в речь, потому что он содержит самую высокую акустическую энергию слога (Ghitza, 2013), и действительно, на разборчивость речи больше влияло маскирование информации о гласных из слогового ядра шумом. , но не информация о согласных в начале или смещении слогов (Fogerty and Kewley-Port, 2009; Fogerty et al., 2010). Более свежий эксперимент Kojima et al. (2021) показали, что ответы на непрерывную речь надежно вызывались только пиком положительной производной, но не МА, даже если эти нейронные ответы также были точно выровнены по времени с пиками огибающих слогов. Возможно, что разделение слогов различается между субъектами и может варьироваться в зависимости от различных частотных профилей остроты слуха: хотя мы включили только участников, которые сообщили о ненарушенном слухе, возможно, что у некоторых участников была необнаруженная частотно-специфическая потеря слуха. Было бы интересно провести эксперимент с дизайном, подобным описанному здесь, но с оценкой слуха.

Возможно, что разделение слогов различается между субъектами и может варьироваться в зависимости от различных частотных профилей остроты слуха: хотя мы включили только участников, которые сообщили о ненарушенном слухе, возможно, что у некоторых участников была необнаруженная частотно-специфическая потеря слуха. Было бы интересно провести эксперимент с дизайном, подобным описанному здесь, но с оценкой слуха.

В нашем исследовании использовались только слоги CV, а не более широкое разнообразие слоговой структуры, которое встречается в непрерывной речи. Особенности акустического края могут выглядеть совершенно иначе в более сложных слогах, включая группы согласных или те, в которых в коде присутствует жидкость; мы надеемся, что наш подход с различными стимулами будет полезен для количественной оценки этого. Точно так же мы включили в это исследование только звуки речи; разделение речи на слоги важно для понимания, и кажется вероятным, что явления, которые мы здесь наблюдали, зависят от особенностей, типичных для звуков речи, таких как фонемы. И наоборот, эта ранняя стадия обработки может быть не специализирована для фонематической категоризации, а скорее для более широкого класса «подобных речи» звуков, которые имеют общие акустические характеристики, такие как границы, с речью. Было бы интересно проверить это, используя аналогичный эксперимент с неречевыми звуками. Также интересно сравнить реакции мозга, которые мы измерили, как, например, на рис. 3, с различиями между согласными, измеренными путем смешения между ними, см. Гольдштейн (19).80), Миллер и Найсли (1955) и Шепард (1972): есть заметное сходство, и в будущих экспериментах будет интересно объединить запись ЭЭГ и задачи на восприятие, чтобы исследовать это более формально.

И наоборот, эта ранняя стадия обработки может быть не специализирована для фонематической категоризации, а скорее для более широкого класса «подобных речи» звуков, которые имеют общие акустические характеристики, такие как границы, с речью. Было бы интересно проверить это, используя аналогичный эксперимент с неречевыми звуками. Также интересно сравнить реакции мозга, которые мы измерили, как, например, на рис. 3, с различиями между согласными, измеренными путем смешения между ними, см. Гольдштейн (19).80), Миллер и Найсли (1955) и Шепард (1972): есть заметное сходство, и в будущих экспериментах будет интересно объединить запись ЭЭГ и задачи на восприятие, чтобы исследовать это более формально.

Здесь мы сосредоточились на связи между исходными слоговыми фонемами и нейронными реакциями. Мы измерили, как различные особенности фонемы влияют на вовлечение нейронов в речь. Известно, что разные согласные обрабатываются дискретными областями верхней височной извилины (ВВГ) слуховой коры, а исследование ЭКоГ показало, что отдельные кластеры электродов реагируют на фонемы, различающиеся по манере артикуляции и звучанию (Mesgarani et al. , 2014). Однако исследование фМРТ также показало, что существует значительное перекрытие между областями, ответственными за обработку различных групп согласных (Arsenault and Buchsbaum, 2015). Кроме того, STG, область мозга, демонстрирующая дискретную обработку фонем, также отвечает за кодирование конвертов (Hamilton et al., 2020) и понимание (Binder et al., 2000). Наши результаты, которые показывают, что разные согласные в начале слога приводят к различиям в фрагментации речи, дополняют тот факт, что существует функциональное и анатомическое совпадение между обработкой фонем и обработкой речевой оболочки. Таким образом, кодирование фонем может не полностью подчиняться отслеживанию слогов, а обработка фонем в начале слога может, как предложено в Di Liberto and Lalor (2017), составлять часть механизма, поддерживающего отслеживание слогов. Мы не исследовали ответы по регионам или электрод за электродом — это потому, что мы сосредоточились здесь на общей реакции на особенности фонемы, а усреднение по всем электродам устраняет выбор электрода как источник двусмысленности; было бы полезно в будущем изучить различия между электродами и включить анализ в полную байесовскую модель.

, 2014). Однако исследование фМРТ также показало, что существует значительное перекрытие между областями, ответственными за обработку различных групп согласных (Arsenault and Buchsbaum, 2015). Кроме того, STG, область мозга, демонстрирующая дискретную обработку фонем, также отвечает за кодирование конвертов (Hamilton et al., 2020) и понимание (Binder et al., 2000). Наши результаты, которые показывают, что разные согласные в начале слога приводят к различиям в фрагментации речи, дополняют тот факт, что существует функциональное и анатомическое совпадение между обработкой фонем и обработкой речевой оболочки. Таким образом, кодирование фонем может не полностью подчиняться отслеживанию слогов, а обработка фонем в начале слога может, как предложено в Di Liberto and Lalor (2017), составлять часть механизма, поддерживающего отслеживание слогов. Мы не исследовали ответы по регионам или электрод за электродом — это потому, что мы сосредоточились здесь на общей реакции на особенности фонемы, а усреднение по всем электродам устраняет выбор электрода как источник двусмысленности; было бы полезно в будущем изучить различия между электродами и включить анализ в полную байесовскую модель.

Интересно, как, например, на Рисунке 7, ни одно из значений ITPC на частоте 4 Гц или гармоник не коррелировало с мощностью огибающих потока на соответствующих частотах, что позволяет предположить, что фонематические ориентиры играют роль скорее фонематических ориентиров, чем общей формы стимула. большую роль в нервном увлечении. Кроме того, это дает четкое свидетельство нелинейной зависимости между стимулом и реакцией; то, что также видно из гармоник силы на частоте, кратной 4 Гц. Одной из возможных путаниц в этом и подобных экспериментах является артефакт электромагнитной динамики наушников. Однако отсутствие корреляции мощности и наличие гармоник свидетельствует о биологическом происхождении. Тем не менее, следует признать потенциальные артефакты наушников, и было бы полезно исключить их в будущих экспериментах.

Наше исследование было ограничено по ряду других причин: в нем использовались почти изохронные, бессмысленные стимулы, а не естественная речь, состоящая только из слогов CV с ограниченным набором согласных и гласных. Было бы интересно исследовать более естественные английские стимулы и распространить их на другие языки с другими моделями слогов. Наша цель состояла в том, чтобы получить устойчивый ответ, используя парадигму частотной маркировки с многократными повторениями одного и того же потока; было бы целесообразно рассмотреть другие подходы, такие как описанный Di Liberto et al. (2015), что позволяет исследовать естественную речь.

Было бы интересно исследовать более естественные английские стимулы и распространить их на другие языки с другими моделями слогов. Наша цель состояла в том, чтобы получить устойчивый ответ, используя парадигму частотной маркировки с многократными повторениями одного и того же потока; было бы целесообразно рассмотреть другие подходы, такие как описанный Di Liberto et al. (2015), что позволяет исследовать естественную речь.

Потенциально полезный методологический результат нашего эксперимента касается использования почти изохронных стимулов. Как описано в методах, длина слогов в наших потоках не равнялась точно 250 мс. Тем не менее, были обнаружены надежные пики ITPC на частоте 4 Гц и на частотах гармоник без признаков «просачивания» мощности в ячейки, соседние с ячейкой 4 Гц. В целом это поддерживает предположение Ghitza (2011) о том, что тета-осцилляторы отслеживают квазипериодический входной ритм, чтобы помочь пониманию речи, в то же время предполагая, что осцилляторы, описанные в этой работе, используют краевые особенности ввода для синхронизации с речью. Для проверки пределов необходимо тестирование гораздо более широкого диапазона стимулов.

Для проверки пределов необходимо тестирование гораздо более широкого диапазона стимулов.

Приведенные здесь результаты отражают реакцию нейронов, усредненную по всей коже головы. Было обнаружено, что большая часть фонемо-акустической информации обрабатывается STG. Повторение этого исследования с использованием такой технологии, как МЭГ, с лучшим пространственным разрешением было бы полезно для демонстрации того, в какой степени эти результаты специфичны для областей мозга, кодирующих речь. Подход к моделированию также был бы полезен для выявления основного нейронного феномена, стоящего за подобными результатами.

Настоящее исследование имеет потенциальное применение в понимании дислексии. Было обнаружено, что дети с дислексией испытывают трудности с обработкой возрастающих амплитуд огибающих на разных языках (Thomson et al., 2013). Некоторые исследователи утверждают, что время нарастания огибающей связано с фонематической спектро-временной информацией (Tallal, 2004), в то время как другие предполагают, что они помогают передавать образцы стресса (Goswami and Leong, 2013). Действительно, дети с дислексией, по-видимому, получают пользу как от фонематических, так и от стрессовых процедур обучения: Thomson et al. (2013) описывают как процедуру фонематического вмешательства, в которой дети сопоставляли звуки разных слогов с целевым, так и процедуру идентификации ритма, в которой они повторяли ударение определенных слов, используя несловесные слоги, такие как «ди». (например, ударение в словах «Гарри Поттер» было проиллюстрировано «DEEEdee DEEdee») благотворно влияют на чтение и письмо. Это исследование показало, что ритмическое вмешательство имеет преимущество перед фонематическим с точки зрения распознавания времени нарастания огибающей у детей. Было бы интересно посмотреть, улучшат ли также навыки чтения вмешательства, направленные на восприятие времени нарастания огибающей по отношению к слоговым ориентирам.

Действительно, дети с дислексией, по-видимому, получают пользу как от фонематических, так и от стрессовых процедур обучения: Thomson et al. (2013) описывают как процедуру фонематического вмешательства, в которой дети сопоставляли звуки разных слогов с целевым, так и процедуру идентификации ритма, в которой они повторяли ударение определенных слов, используя несловесные слоги, такие как «ди». (например, ударение в словах «Гарри Поттер» было проиллюстрировано «DEEEdee DEEdee») благотворно влияют на чтение и письмо. Это исследование показало, что ритмическое вмешательство имеет преимущество перед фонематическим с точки зрения распознавания времени нарастания огибающей у детей. Было бы интересно посмотреть, улучшат ли также навыки чтения вмешательства, направленные на восприятие времени нарастания огибающей по отношению к слоговым ориентирам.

В заключение, это исследование впервые показало, что нейронное вовлечение в речь зависит от особенностей речевых сегментов (в данном случае от способа артикуляции или озвучивания фонем), расположенных в начале слогов. Эти функции могут также различаться акустическими границами, которые они обеспечивают, что мы количественно определили различными способами. Мы обнаружили, что наиболее важным ориентиром для нейронного увлечения слогами согласных и гласных была латентность к максимальной производной огибающей, что подтверждает предыдущие выводы, но ее величина, похоже, не имела значения.

Эти функции могут также различаться акустическими границами, которые они обеспечивают, что мы количественно определили различными способами. Мы обнаружили, что наиболее важным ориентиром для нейронного увлечения слогами согласных и гласных была латентность к максимальной производной огибающей, что подтверждает предыдущие выводы, но ее величина, похоже, не имела значения.

Заявление о доступности данных

Первоначальные материалы, представленные в исследовании, общедоступны. Эти данные можно найти здесь: аудиофайлы для стимулов, а также необработанные и обработанные наборы данных ЭЭГ из этого исследования можно найти на веб-сайте Open Science Framework под названием проекта «Слоги CV и нейронное вовлечение в речь». , https://osf.io/3c6tv/. Код, используемый для запуска и анализа эксперимента, доступен в репозитории GitHub, https://github.com/phonemes-and-speech-entrainment/cv_syllables.

Заявление об этике

Исследования с участием людей были рассмотрены и одобрены Комитетом по этике участников Бристольского университета. Пациенты/участники предоставили письменное информированное согласие на участие в этом исследовании.

Пациенты/участники предоставили письменное информированное согласие на участие в этом исследовании.

Авторские взносы

MC провел эксперименты, провел анализ данных и написал первоначальный вариант статьи. Все авторы внесли свой вклад в разработку эксперимента и редактирование статьи.

Финансирование

Расходы на МС и эксперименты были поддержаны Программой докторантуры Wellcome Trust по нейронной динамике в Бристольском университете, грант №. 105207/З/14/З. Н.К. выражает благодарность Международной лаборатории социальной нейробиологии Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ, грант Правительства РФ № 075-15-2019-1930.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Примечание издателя

Все претензии, изложенные в этой статье, принадлежат исключительно авторам и не обязательно представляют претензии их дочерних организаций или издателя, редакторов и рецензентов. Любой продукт, который может быть оценен в этой статье, или претензии, которые могут быть сделаны его производителем, не гарантируются и не поддерживаются издателем.

Любой продукт, который может быть оценен в этой статье, или претензии, которые могут быть сделаны его производителем, не гарантируются и не поддерживаются издателем.

Благодарности

Спасибо Энтони Гиллану, который написал специальный код, используемый для создания почти изохронных стимулов.

Дополнительный материал

Дополнительный материал к этой статье можно найти в Интернете по адресу: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2022.826105/full#supplementary-material

Ссылки

, Arnal, L. H. и Жиро, А.-Л. (2012). Корковые колебания и сенсорные предсказания. Тенденции Cogn. Наука . 16, 390–398. doi: 10.1016/j.tics.2012.05.003

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Арсено, Дж. С., и Буксбаум, Б. Р. (2015). Распределенные нейронные представления фонологических признаков при восприятии речи. Дж. Нейроски . 35, 634–642. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2454-14.2015

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Бирманн С. и Хайль П. (2000). Параллели между временем начала ответов одиночных нейронов у кошек и вызванных магнитных полей в слуховой коре человека. Дж. Нейрофизиол . 84, 2426–2439. doi: 10.1152/jn.2000.84.5.2426

и Хайль П. (2000). Параллели между временем начала ответов одиночных нейронов у кошек и вызванных магнитных полей в слуховой коре человека. Дж. Нейрофизиол . 84, 2426–2439. doi: 10.1152/jn.2000.84.5.2426

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Биндер Дж. Р., Фрост Дж. А., Хаммеке Т. А., Беллгован П. С. Ф., Спрингер Дж. А., Кауфман Дж. Н. и др. (2000). Активация височной доли человека речевыми и неречевыми звуками. Церебр. Кортекс 10, 512–528. doi: 10.1093/cercor/10.5.512

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Берроуз А., Казанина Н. и Хоутон К. (2021). Грамматическая категория и нейронная обработка фраз. Науч. Реп . 11, 1–10. doi: 10.1038/s41598-021-81901-5

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Хомский Н. и Галле М. (1968). Звуковой образец английского языка . Кембридж, Массачусетс: MIT Press.

Google Scholar

Делорм А. и Макейг С. (2004). EEGLAB: набор инструментов с открытым исходным кодом для анализа динамики ЭЭГ в одной попытке. J. Neurosci. Методы 134, 9–21. doi: 10.1016/j.jneumeth.2003.10.009

и Макейг С. (2004). EEGLAB: набор инструментов с открытым исходным кодом для анализа динамики ЭЭГ в одной попытке. J. Neurosci. Методы 134, 9–21. doi: 10.1016/j.jneumeth.2003.10.009

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Ди Либерто, Г. М., и Лалор, Э. К. (2017). Индексация коркового увлечения естественной речью на фонематическом уровне: методологические соображения для прикладных исследований. Слушай. Рез . 348, 70–77. doi: 10.1016/j.heares.2017.02.015

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Ди Либерто, Г. М., О’Салливан, Дж. А., и Лалор, Э. К. (2015). Низкочастотное корковое вовлечение в речь отражает обработку на уровне фонем. Курс. Биол . 25, 2457–2465. doi: 10.1016/j.cub.2015.08.030

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Дин Н., Меллони Л., Ян А., Ван Ю., Чжан В. и Поппель Д. (2017a). Характеристика нейронного увлечения иерархическими лингвистическими единицами с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Фронт. Гум. Нейроски . 11, 481. doi: 10.3389/fnhum.2017.00481

Фронт. Гум. Нейроски . 11, 481. doi: 10.3389/fnhum.2017.00481

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Дин Н., Патель А. Д., Чен Л., Батлер Х., Луо К. и Поппель Д. (2017b). Временные модуляции в речи и музыке. Неврологи. Биоповедение. Версия . 81, 181–187. doi: 10.1016/j.neubiorev.2017.02.011

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Доэллинг К. Б., Арнал Л. Х., Гитца О. и Поппель Д. (2014). Акустические ориентиры вызывают колебания дельта-тета, чтобы обеспечить понимание речи, облегчая перцептивный синтаксический анализ. Нейроизображение . 85, 761–768. doi: 10.1016/j.neuroimage.2013.06.035

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Фогерти Д., Хьюмс Л. Э. и Кьюли-Порт Д. (2010). Слуховая обработка последовательностей гласных во временном порядке молодыми и пожилыми слушателями. J. Акустический. соц. Я . 127, 2509–2520. doi: 10. 1121/1.3316291

1121/1.3316291

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Фогерти Д. и Кьюли-Порт Д. (2009). Перцептивный вклад границы согласных и гласных в разборчивость предложений. Дж. Акуст. соц. Я . 126, 847–857. doi: 10.1121/1.3159302

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Гитца, О. (2011). Связь восприятия речи и нейрофизиологии: декодирование речи, управляемое каскадными генераторами, привязанными к входному ритму. Перед. Психол . 2, 130. doi: 10.3389/fpsyg.2011.00130

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Гитца, О. (2013). Тета-слог: единица речевой информации, определяемая функцией коры. Фронт. Психол . 4, 138. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00138

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Джини, К. (1912 г.). Изменчивость и взаимозаменяемость. вклад в студию распределения и статистические данные . Болонь: К. Куппини.

Болонь: К. Куппини.

Google Scholar

Жиро, А.-Л., и Поппель, Д. (2012). Корковые колебания и обработка речи: новые вычислительные принципы и операции. Нац. Нейроски . 15, 511. doi: 10.1038/nn.3063

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Гольдштейн, Л. (1980). Категориальные признаки восприятия и производства речи. J. Акустический. соц. Я . 67, 1336–1348. doi: 10.1121/1.384079

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Госвами У. и Леонг В. (2013). Речевой ритм и временная структура: сходящиеся точки зрения? Лаб. Фонол . 4, 67–92. doi: 10.1515/lp-2013-0004

Полный текст CrossRef | Академия Google

Гамильтон Л.С., Оганян Ю. и Чанг Э.Ф. (2020). Топография кодирования связанных с речью акустических и фонологических признаков в ядре человека и слуховой коре головного мозга. БиоРксив . doi: 10.1101/2020.06.08.121624

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Хайль, П. (1997). Аспекты временной обработки фм-стимулов в первичной слуховой коре. Акта Отоларингол . 117, 99–102. doi: 10.3109/000164897052

(1997). Аспекты временной обработки фм-стимулов в первичной слуховой коре. Акта Отоларингол . 117, 99–102. doi: 10.3109/000164897052

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Хайль, П. (2003). Кодирование временной оболочки начала в слуховой системе. Общение речи . 41, 123–134. doi: 10.1016/S0167-6393(02)00099-7

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Кайзер, Дж., и Шафер, Р. В. (1980). Об использовании окна i 0-sinh для анализа спектра. IEEE Trans. Акустика . 28, 105–107. doi: 10.1109/TASSP.1980.1163349

CrossRef Full Text | Google Scholar

Халигинежад Б., да Силва Г. К. и Месгарани Н. (2017). Динамическое кодирование акустических признаков в реакциях нейронов на непрерывную речь. Дж. Нейроски . 37, 2176–2185. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2383-16.2017

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Кодзима К., Оганян Ю., Кай К., Финдли А. , Чанг Э. и Нагараджан С. (2021). Низкочастотное нейронное отслеживание огибающей амплитуды речи отражает свертывание вызванных ответов на акустические края, а не колебательное увлечение. bioRxiv 2020–04. doi: 10.1101/2020.04.02.022616

, Чанг Э. и Нагараджан С. (2021). Низкочастотное нейронное отслеживание огибающей амплитуды речи отражает свертывание вызванных ответов на акустические края, а не колебательное увлечение. bioRxiv 2020–04. doi: 10.1101/2020.04.02.022616

CrossRef Полный текст | Академия Google

Луо Х. и Поппель Д. (2007). Фазовые паттерны нейронных ответов надежно различают речь в слуховой коре человека. Нейрон 54, 1001–1010. doi: 10.1016/j.neuron.2007.06.004

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Месгарани, Н., Ченг, К., Джонсон, К., и Чанг, Э. Ф. (2014). Кодирование фонетических признаков в верхней височной извилине человека. Наука 343, 1006–1010. doi: 10.1126/science.1245994

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Миллер, Г. А., и Найсли, Ч. Е. (1955). Анализ путаницы в восприятии некоторых английских согласных. J. Акустический. соц. Я . 27, 338–352. doi: 10. 1121/1.1

1121/1.1

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Милтон А., Роуленд А., Стотхарт Г., Пеннингтон К. М. и Казанина Н. (2020). Показатели быстрой периодической зрительной стимуляции сохраняли семантическую память в здоровом старении. Науч. Реп . 10, 1–10. doi: 10.1038/s41598-020-69929-5

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Мулин, Э., и Шарпантье, Ф. (1990). Методы обработки сигналов с синхронизацией высоты тона для синтеза текста в речь с использованием дифонов. Общение речи . 9, 453–467. doi: 10.1016/0167-6393(90)

-ZCrossRef Full Text | Google Scholar

Облесер, Дж., и Кайзер, К. (2019). Нервное увлечение и выбор внимания в слушающем мозге. Тенденции Cogn. Наука . 23, 913–926. doi: 10.1016/j.tics.2019.08.004

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Оганян Ю. и Чанг Э. Ф. (2019). Ориентир речевой оболочки для кодирования слогов в верхней височной извилине человека. Науч. Дополнение . 5, eaay6279. doi: 10.1126/sciadv.aay6279

Науч. Дополнение . 5, eaay6279. doi: 10.1126/sciadv.aay6279

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Пилль, Дж. Э., и Дэвис, М. Х. (2012). Нервные колебания доводят ритм речи до понимания. Перед. Психол . 3, 320. doi: 10.3389/fpsyg.2012.00320

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Шредер, К.Э., и Лакатос, П. (2009). Низкочастотные нейронные колебания как инструмент сенсорной селекции. Trends Neurosci . 32, 9–18. doi: 10.1016/j.tins.2008.09.012

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Шепард, Н. (1972). Психологическая репрезентация звуков речи. Гул. Коммуна . 8, 67–113.

Google Scholar

Таллал, П. (2004). Улучшение языка и грамотности – вопрос времени. Нац. Преподобный Нейроски . 5, 721–728. doi: 10.1038/nrn1499

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Томсон Дж. М., Леонг В. и Госвами У. (2013). Вмешательства по обработке слуха и дислексия развития: сравнение фонематического и ритмического подходов. Чтение Запись . 26, 139–161. doi: 10.1007/s11145-012-9359-6