Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования » Корпоративная Лига Что? Где? Когда?

КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА —

это официальный чемпионат по игре «Что? Где? Когда?», в котором принимают участие команды различных российских и международных компаний

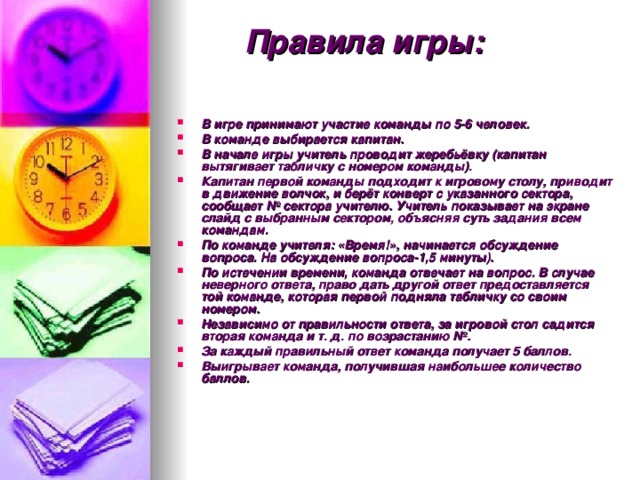

Соревнование проводится по правилам телевизионной игры:

За зеркальным столом играет команда из 6 знатоков

Стол раздёлен на 13 секторов с вопросами

Волчок в центре стола определяет последовательность вопросов

У команды есть минута на обсуждение вопроса; правильность ответа определяет Ведущий

Один раз за игру команда может взять «Помощь Клуба»

Игра идёт до 6 очков — команда одерживает победу, если отвечает на 6 вопросов

Игра проходит на съёмочной площадке телепередачи: в Охотничьем домике в Нескучном саду

В Охотничьем домике вас ожидают:

В Охотничьем домике вас ожидают:

Зеркальный стол

с волчком

Распорядитель

зала

Чёрный

Гонг

Total black

дресс-код

Команды проводят свои игры в течение календарного года, который разделён на 3 серии — весеннюю, летнюю и осеннюю

Подайте заявку

на 2022 год уже сейчас

оставить заявку

ГРАФИК ИГР 2022

Весенняя серия

Отборочные игры

8 апреля,

15 апреля

Финальная игра*

22 апреля

Летняя серия

Отборочные игры*

3 июня*,

10 июня

Финальная игра*

17 июня

Андрей Калдыркаев обладатель «Корпоративной Хрустальной совы»

Осенняя серия

Отборочные игры*

7 октября,

14 октября

Финальная игра*

21 октября

даты проведения игр могут быть скорректированы в связи с эпидемиологической ситуацией и прочими непредвиденными обстоятельствами

ХОТИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ИГРУ?

Подготовим интеллектуальный тимбилдинг для вашей команды

узнать подробнее

20

команд

уже стали членами клуба Корпоративной Лиги «Что? Где? Когда?»

45

игр

было проведено в Охотничьем домике в рамках Корпоративной Лиги

440

вопросов

было задано знатокам в рамках Корпоративной Лиги «Что? Где? Когда?»

5

«Корпоративных Хрустальных сов»

получили лучшие игроки

РЕЙТИНГ КОМАНД

01

«зарубежнефть»

Команда

А. Калдыркаева

Калдыркаева

6:3

полуфинальная игра

6:2

финальная игра серии

6:3

02

«Банк России»

Команда

А. Кузнецова

6:2

полуфинальная игра

5:6

03

«ВНХМ»

Команда

М. Аграновича

6:5

04

«Газпромбанк»

Команда

6:5

05

«Сибур»

Команда

М. Никитина

5:6

06

«РЖД»

Команда

А. Аникеева

5:6

01

«зарубежнефть»

Команда

А. Калдыркаева

6:3

полуфинальная игра

6:2

финальная игра серии

6:3

02

Банк России

Команда

А. Кузнецова

6:2

полуфинальная игра

5:6

03

«ВНХМ»

Команда

М. Аграновича

Аграновича

04

«Газпромбанк»

Команда

И. Мельничиной

05

«Сибур»

Команда

М. Никитина

06

«РЖД»

Команда

СЛОВО ЗНАТОКАМ

«СИБУР»

Третий год участия Сибура позволяет нам объединять не только управленческие команды центральных регионов, но и рабочие и инженерные кадры из самых отдаленных уголков нашей страны. Находиться в этом зале – очень волнующе!

Вячеслав Харитонов

Директор корпоративной культуры и охраны здоровья СИБУР

Игры очень похожи на прямой эфир. Вообще нет разницы. При счёте 4 я ощутил, что у меня эмоции такие же, как когда я стою и болею за команды знатоков телевизионного клуба. Абсолютно то же самое.

Михаил Мун

Обладатель Хрустальной совы, знаток телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»

Прекрасные игры, за которыми всегда приятно наблюдать и особенно интересно смотреть за тем, как команда становится командой.

Борис Белозёров

Обладатель Хрустальной совы, знаток телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»

«Газпромнефть НТЦ»

Я до сих пор в игре, несмотря на то, что я много лет играю в «Что? Где? Когда?», все равно в этом месте это абсолютно другая игра, нервничаешь как в первый раз. Я испытал всю гамму чувств новичка, заново переродился. Спасибо вам за эти впечатления.

Павел Ершов

Начальник управления Дирекции региональных продаж, игрок команды «Газпромнефть НТЦ»

«Роснефть»

После игры у меня состояние, как будто не хочется уходить отсюда. Хочется стоять, обсуждать. Вопросы, на которые мы не ответили, были очень красивыми. Эмоции, азарт. У меня внутри все разрывалось!

Елена Мартынова

Заместитель директора Департамента информатизации и развития бизнес-процессов, капитан команды «Роснефть»

«мособлгаз»

Хотел бы поблагодарить нашу организацию, нашу команду за самоотдачу. Очень классные эмоции. Хотелось всегда попробовать оказаться в этом месте. Здесь очень уютно, атмосферно и классно.

Здесь очень уютно, атмосферно и классно.

Антон Антонов

Мастер АДУ, игрок команды «Мособлгаз»

«Эмпрана»

Нет ни одного вопроса, про который можно сказать: «А зачем его сюда поставили?». Любой вопрос здесь – интересная история. Настолько много и настолько хороших вопросов – это большой труд редакторов и огромная удача для нас, на мой взгляд.

Александр Мосягин

Учитель географии, двукратный обладатель «Корпоративной Хрустальной совы», игрок команды «Эмпрана»

«РЖД»

Вопросы очень грамотно составлены. Нет таких, которые требуют чистого сухого знания. Для того чтобы ответить на них не нужно обладать какими-то специфическими знаниями. Вопросы сегодняшние просто великолепны.

Никита Аушев

Дежурный по станции, игрок команды «РЖД»

«Роснефть»

После получения «Корпоративной Хрустальной совы» я планирую перевыпустить свои визитки. Убрать оттуда MBA и написать «Обладатель Корпоративной Хрустальной совы ЧГК».

Владимир Гайлунь

Начальник Управления проектной деятельности, бизнес-планирования, контроля и эффективности ИТ, обладатель «Корпоративной Хрустальной совы», игрок команды «Роснефть»

Предыдущие сезоны.

Рейтинг

2021

2020

2019

01

«Зарубежнефть»

Команда

Е. Тапильской

6:1

финальная игра года

6:5

02

«Эмпрана»

Команда

П. Логинова

6:1

03

«Сибур»

Команда

М. Никитина

6:3

04

«Все инструменты.ру»

Команда

А. Акишева

6:5

05

«ВНХМ»

Команда

М. Аграновича

3:6

06

«Филипп Моррис»

Команда

А. Акишева

07

«Банк России»

Команда

Банка России

2021

2020

2019

«Зарубежнефть»

Команда

Е. Тапильской

Состав команды

6:1

финальная игра года

6:5

«Эмпрана»

Команда

П. Логинова

Состав команды

«Сибур»

Команда

М. Никитина

Никитина

Состав команды

«Все инструменты.ру»

Команда

А. Акишева

Состав команды

«ВНХМ»

Команда

М. Аграновича

Состав команды

«Филипп Моррис»

Команда

А. Кинжалова

Состав команды

«Банк России»

Банка России

Состав команды

Сыграем?

Сыграем?

По вопросам участия в Корпоративной Лиге

Наталья

Климанцова

Оставьте заявку, и мы свяжемся

с Вами с ближайшее время

Идеальная команда проекта по методике «Что? Где? Когда?»

В барный квиз сегодня играли многие, хотя бы раз. Веселые интеллектуальные викторины пришли в нашу жизнь не так давно, а вот их «старшая сестра» – игра «Что? Где? Когда?» появилась на свет еще в семидесятых годах прошлого века. В ее сути лежит поиск ответа на заковыристые вопросы путем слаженного взаимодействия команды знатоков. А что если масштабировать вопрос до весомой бизнес-задачи, а команду из шести человек до полноценного отдела или даже предприятия? Изучив способы, которыми игроки достигают цели, можно неплохо применять их и в построении бизнес-команды. Давайте разберемся, как это можно сделать.

Веселые интеллектуальные викторины пришли в нашу жизнь не так давно, а вот их «старшая сестра» – игра «Что? Где? Когда?» появилась на свет еще в семидесятых годах прошлого века. В ее сути лежит поиск ответа на заковыристые вопросы путем слаженного взаимодействия команды знатоков. А что если масштабировать вопрос до весомой бизнес-задачи, а команду из шести человек до полноценного отдела или даже предприятия? Изучив способы, которыми игроки достигают цели, можно неплохо применять их и в построении бизнес-команды. Давайте разберемся, как это можно сделать.

Интеллектуальный клуб в баре и на работе

Многие команды приходят на барные викторины просто развлечься. Они не соревнуются с другими игроками и плавают во второй половине турнирной таблицы. Порой им даже удается неплохо «брать» большинство вопросов, но до тройки победителей все равно далеко. Кто-то удивляется, кто-то начинает подозревать «читерство» в таких случаях, а кто-то просто искренне аплодирует местным «Вассерманам». Дело в том, что в коммьюнити квизов есть и команды другого типа, так называемые «профессионалы». Это игроки, которые приходят на квиз побеждать, и команды в их случае тоже подбираются не просто по дружбе.

Дело в том, что в коммьюнити квизов есть и команды другого типа, так называемые «профессионалы». Это игроки, которые приходят на квиз побеждать, и команды в их случае тоже подбираются не просто по дружбе.

Вопросы на квизах (не путать с опросниками для бизнеса) подчиняются определенным темам: кино, музыка, логика, география, науки, селебрити, 18+, общая эрудиция, искусство и т.д. Чем больше тем «закроют» на своих местах в команде игроки, тем выше шанс итоговой победы. В бизнесе это выражается просто: у каждого сотрудника в отделе своя должность. Но для победы этого мало. В команде – максимум 10 мест, а тематик в игре может быть 20. Что делать?

В данном случае напрашивается простой вывод: каждый игрок мощной команды должен быть подкован как минимум в 2 темах. А если тем 30? Теперь давайте задумаемся, – а так ли однозначно распределение ролей в бизнесе? Для примера возьмем разработку интернет-сервиса, для которой обычно характерны:

-

Руководитель проекта;

-

Системный аналитик/постановщик задач;

-

UI/UX дизайнер;

-

Программист/Разработчик;

-

Дизайнер;

-

Тестировщик;

-

Веб-аналитик;

-

Контент-менеджер.

Каждый из них силен в чем-то одном. Но вот возникает проблема: реализация одного из модулей выбилась по срокам на 3 недели из-за того, что инициировавший эту разработку постановщик не учел мнение веб-аналитика, исследовавшего поведение пользователей и требовавшего иного подхода. Кроме того он отмахивается от просьбы веб-аналитика и направляет его к дизайнеру интерфейсов, чтобы они вместе придумали фикс для проблемы. Не понимая процесса разработки, веб-аналитик просит дизайнера поставить некий «костыль», который на самом деле увеличивает срок в 2 раза. Программист вынужден разбираться в новых тонкостях, после чего добавляет решение, которое упускает из виду тестировщик, и ему приходится проводить тесты заново. Он ругает программиста, и понеслось. На итоговой планерке никто не может найти концов и каждый обвиняет другого.

Отчасти, проблема здесь кроется в руководителе – это ведь он вовремя не скоординировал действия и не построил процесс в нужном ключе. С другой стороны, налицо нехватка сопутствующих знаний у каждого участника конфликта. Если бы сотрудники могли предугадать действия коллеги, они бы сразу подняли вопрос несоответствия новых условий задачи прежним. И в итоге задача даже не вписалась во временные рамки.

С другой стороны, налицо нехватка сопутствующих знаний у каждого участника конфликта. Если бы сотрудники могли предугадать действия коллеги, они бы сразу подняли вопрос несоответствия новых условий задачи прежним. И в итоге задача даже не вписалась во временные рамки.

Если исходить как раз из временных рамок, то квизы здесь становятся самым горячим примером. Зачастую на «взятие» одного вопроса команде дается всего полминуты, затем вопросы в рамках тура копятся, и когда до его окончания остается всего минута, приходится решать сразу несколько задач. Конечно, порой все решает знание отдельно взятого игрока, но чаще всего и здесь помогает слаженная командная работа. А уж в ней со «Что? Где? Когда?» вряд ли что сравнится.

Что и кто?

Напомним, что телепрограмма открылась ещё в 1975 году силами режиссера Владимира Яковлевича Ворошилова и редактора Натальи Стеценко. Изначально ее формат существенно отличался от сегодняшнего, но общая суть была та же: команда из шести знатоков отвечала на вопросы телезрителей. Создатели неоднократно подчеркивали отличие «Что? Где? Когда?» от прочих интеллектуальных шоу, здесь эрудиция и догадки уступали место интеллекту и умению рассуждать. Именно концепция ЧГК породила целое движение, которое распространилось по всему СССР, а затем и миру.

Создатели неоднократно подчеркивали отличие «Что? Где? Когда?» от прочих интеллектуальных шоу, здесь эрудиция и догадки уступали место интеллекту и умению рассуждать. Именно концепция ЧГК породила целое движение, которое распространилось по всему СССР, а затем и миру.

Именно Владимир Ворошилов одним из первых начал воспринимать игру как способ решения задач. В основе лежал заковыристый вопрос, на разгадку которого знатокам выделяется всего одна минута. И за эти 60 секунд нужно использовать максимальное множество методов – дедукцию и индукцию, логику, извлечение, ассоциацию, образное и последовательное мышление, а также активно взаимодействовать с членами своей команды. Вот, для примера, вопрос:

«Бенедикта XVI считают консерватором, а Франциска I — реформатором. По мнению автора вопроса, это символизируют ОНИ. Напишите оба ИХ».

Если вы никогда не играли в ЧГК, то первым делом у вас может появиться мысль – «Откуда я знаю, что там у этих бенедиктов символизирует характер? Да еще и по мнению автора!» Если же играли, то уже знаете, что вся необходимая информация для получения ответа уже содержится в вопросе. Также и в проблемах бизнеса: любое решение можно найти и выработать, была бы грамотная команда на местах. И вот именно команда должна вывести ответ из вопроса.

Также и в проблемах бизнеса: любое решение можно найти и выработать, была бы грамотная команда на местах. И вот именно команда должна вывести ответ из вопроса.

-

Кто-то из подкованных в истории игроков скажет, что имеются в виду Римские Папы. Можно начать «крутить» в эту сторону: вспоминать периоды правления каждого, происходившие на ту пору события… И так потратить всю минуту. Получаем лишний расход ресурсов.

-

Вместо этого лучше обратимся к характеристикам. Консерватор – человек, подверженный желанию сохранить всё прежнее. Реформатор – наоборот, стремится к новизне. Это должен сказать другой игрок. Исходя из наличия ответа в самом вопросе, капитан (руководитель) команды должен вернуть знатоков на правильные рельсы. Что из того, что есть в тексте вопроса, может намекать на консервативность и реформаторство?

-

Здесь опять вступает эрудит, который что-то знает о Папах.

Он скажет, что имена из вопроса были взяты самими Папами, ведь многим известно, что в миру понтифики носят другое имя. Здесь у следующего игрока (который все это время перечитывает вопрос) «щелкает» то обстоятельство, что Бенедикт уже Шестнадцатый, а Франциск еще только Первый. Получается, один из них выбрал себе имя, которое уже носили до него, а второй взял новое имя. Вот и ответ!

Он скажет, что имена из вопроса были взяты самими Папами, ведь многим известно, что в миру понтифики носят другое имя. Здесь у следующего игрока (который все это время перечитывает вопрос) «щелкает» то обстоятельство, что Бенедикт уже Шестнадцатый, а Франциск еще только Первый. Получается, один из них выбрал себе имя, которое уже носили до него, а второй взял новое имя. Вот и ответ!

-

Но пока еще не все так просто. Строгий судья игры не засчитает ответ, если он не соответствует форме вопроса. Это как начать производить мороженое для веганов, но использовать в нем коровье молоко – ну а что, просили ведь мороженое. В ответ в данном случае нужно вписать «Бенедикт» и «Франциск», а не «их имена». Первый консервативно взял распространенное, а второй оказался новатором.

Только описание примера заняло у нас четыре абзаца. А ведь это лишь вопрос из трех строк, на взятие которого у команды есть минута. Представьте теперь объем алгоритма или ТЗ для постановки сложной командной задачи по разработке. Возвращаясь к этому, резюмируем самого основателя игры Владимира Ворошилова:

Возвращаясь к этому, резюмируем самого основателя игры Владимира Ворошилова:

Для решения задачи необходима команда, в которой у каждого есть свое место, но которая взаимодействует как единое целое.

Между прочим, Владимир Яковлевич написал целую книгу «Феномен игры», в которой изложил свое видение игры как средства формирования общества и процессов в нем. Из нее мы можем почерпнуть много полезного, но для начала приведем идеальный с точки зрения автора состав команды знатоков:

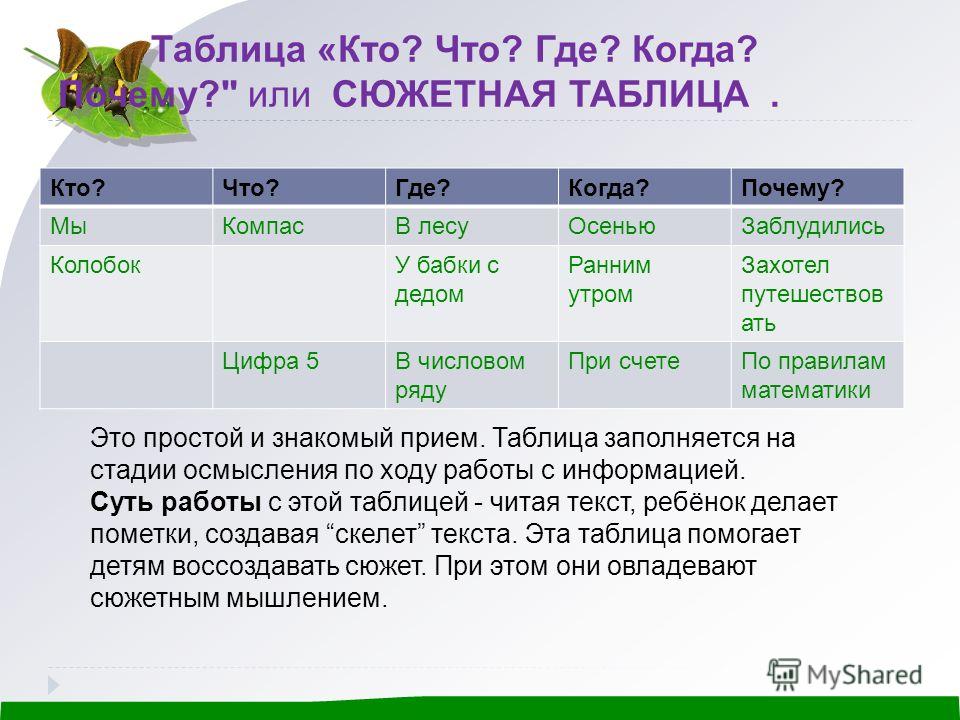

Alt: Состав хорошей команды “Что? Где? Когда?” по В.Я.Ворошилову

Итак, по порядку:

Диспетчер, он же капитан команды. Несет в себе функции руководителя, он же должен указывать игрокам на соблюдение формы вопросы, подсказки, а также выводить обсуждение из неверного русла. Должен обладать лидерскими способностями и желанием их реализовывать.

Эрудит. Обладатель наивысшего багажа разнообразных знаний, которые еще нужно суметь вытащить. Такой знаток может знать все, но поймет ли он суть вопроса? К тому же, типичный «Вассерман» может обладать скверным характером, низкой контактностью и собственной точкой зрения, которую необходимо будет побеждать.

Такой знаток может знать все, но поймет ли он суть вопроса? К тому же, типичный «Вассерман» может обладать скверным характером, низкой контактностью и собственной точкой зрения, которую необходимо будет побеждать.

Генератор идей. Может обладать лишь поверхностными знаниями, но мыслит нестандартно и призван активизировать обсуждение в заданном направлении. В отличие от прочих, его как раз необходимо сдерживать, дабы идеи не превращались в откровенный фарс.

Мозговой резерв. Игрок, редко принимающий участие в основном обсуждении, но внимательно его слушающий и сосредоточенный на вопросе. Это интроверт, способный выполнять много рутины, но в нужный момент от него потребуется включиться и подметить решающее обстоятельство.

Душа команды. Поддерживает психологически приятную атмосферу внутри коллектива. Этакий «массовик-затейник», который уводит команду от совсем уж серьезного отношения к игре и расслабляет нервную систему товарищей. Главная его роль: показать, что всё намного проще.

Главная его роль: показать, что всё намного проще.

Решение игровых задач обычно подчиняется следующему алгоритму: эрудиты рассказывают все об упомянутых в вопросе фактах, генератор идей указывает на направление для раздумий, затем диспетчер выбирает рабочие версии и направляет обсуждение в нужное русло, резерв подтверждает одну из точек зрения или выдвигает свою, душа команды отсекает ненужное и наконец диспетчер прекращает обсуждение конечным ответом на вопрос.

Бывают и другие ситуации, кроме того одни игроки могут совмещать сразу несколько ипостасей, и как раз такие команды чаще всего добиваются большего успеха. Остается только применить их тактику в бизнесе.

Где и как?

В первую очередь хороший руководитель будет рассматривать профессиональные компетенции своих сотрудников, но если ограничиться ими одними, то можно упереться в изложенную в предыдущем разделе проблему взаимодействия. Поэтому первый совет, рожденный концепцией геймификации по ЧГК, будет звучать так:

Кроме профессиональных компетенций важно изучать человеческие качества каждого сотрудника и понимать, как вписать его лучшие стороны в работу всего коллектива.

При этом нам также необходимо нивелировать минусы работника или побороть их на будущее, но об этом в другой раз. Суть метода будет заключаться в том, чтобы отыскать предрасположенность каждого члена команды к «игровым» ролям и в дальнейшем развить эти способности для продолжения эффективного решения задач.

Для начала, распишем упомянутые роли в применении к бизнесу:

-

Диспетчер: Руководитель проекта, менеджер проекта, постановщик задач. Этот сотрудник будет обеспечивать удержание решения в заданных рамках. За ним – конечное слово по формату продукта, границам разработки и поведению участников процесса.

-

Эрудит: Наиболее опытный исполнитель задачи, будь то дизайнер, разработчик или контент-менеджер. В его распоряжении находится максимальный набор знаний о том, что и как нужно делать. Соответственно, за таким работником будет последнее слово в деле выбора инструментов.

-

Генератор идей. Сотрудник, компенсирующий недостаток скилла широким кругозором и способностью находить нестандартные решения. В отличие от угрюмого мастера, который работает по системе «надо значит надо», генератор идей всегда подскажет наиболее простой, но действенный путь.

-

Мозговой резерв. Тот, кто должен взять на себя роль пользователя конечным продуктом и вынести вердикт относительно выбираемого командой пути. Пока руководитель проекта занят постановкой решения на рельсы, этот сотрудник удостоверяется, что рельсы выбраны верно.

-

Душа команды – медиатор процесса решения задач. Это сотрудник, который не позволяет решению скатиться в унылое «каждый сам за себя», а провоцирует постоянное обсуждение проекта и его разработки. Было бы неплохо, если бы он сочетал в себе еще и навыки психолога.

Последние четверо должны обращать внимание диспетчера на моменты, требующие оперативного решения. Так с возможными проблемами можно будет справиться до их возникновения.

Так с возможными проблемами можно будет справиться до их возникновения.

Чтобы ответить на вопрос «Как?», для начала изложим несколько тактических ходов для успешного командного взаимодействия:

-

Если вы видите проблему – доводите ее до максимального числа ответственных. В ЧГК команда может обсуждать неправильную версию всю минуту, так что чем быстрее ее остановят и обратят внимание на огрехи, тем больше времени удастся сэкономить. Так и в жизни: если вы осознаете негативные последствия возможных или текущих действий, то лучше заранее предупредить о них коллег. В примере из начала статьи программист должен был обратить внимание на увеличение срока разработки из-за внедрения «костылей».

-

Если вы сами идете в неправильном направлении, то иногда есть смысл бросить и начать заново. Игрок может уцепиться за одну из реалий вопроса и начать искать версии в этом векторе, но уже скоро становится понятно, что ни одна из них не соответствует форме.

Тогда нужно взяться за другую реалию. В работе вам может помочь известное правило Парето: 20% усилий дают 80% результата. И лучше вы потратите 50% усилий и затем компенсируете их двадцатью, чем продолжите бесполезный труд и получите мизер.

Тогда нужно взяться за другую реалию. В работе вам может помочь известное правило Парето: 20% усилий дают 80% результата. И лучше вы потратите 50% усилий и затем компенсируете их двадцатью, чем продолжите бесполезный труд и получите мизер.

-

Дополняйте членов вашей команды, не оставляйте их возиться с собственными проблемами. В этом как раз кроется ключ к командному взаимодействию. Вы можете не разбираться в деятельности коллеги, но лучше него уметь оптимизировать рабочие процессы. Помогите ему: взгляните на вопрос реализации глазами того, на кого направлен ее результат. Может быть ему и не нужны все возможности. Может быть вообще стоит изменить подход к реализации. Так вы будете следовать нашему второму совету, только в отношении других участников процесса.

-

Учитесь видеть проблемные моменты. Для этого хорошо помогает умение абстрагироваться от местечковых задач и смотреть глобально. Видите, что в самых мелких вопросах требуется участие руководителя? Это может быть связано с тем, что процесс в целом построен неважно, и участники просто не понимают глобальной задачи.

Возьмите на себя роль игрового «мозгового резерва» и расставьте точки над и.

Возьмите на себя роль игрового «мозгового резерва» и расставьте точки над и.

-

Провоцируйте коллег раскрываться, не способствуйте накоплению негативной энергии. Если вы уверены, что ваши товарищи слишком серьезно подходят к делу, что это заставляет их в итоге сталкиваться лбами – просто попросите их делать это пораньше. Старайтесь вывести разговор на позитивное русло, даже если кому-то придется ругать вас или другого человека. Лучше сделать это до того, как весь проект окажется под угрозой.

Чтобы реализовать эти тактики, необходимо вернуться к вопросу распределения ролей в коллективе. А для этого руководитель должен изучить каждого сотрудника и увидеть в нем ключевые черты характера, присутствующие у описанных выше игроков. Чтобы было удобнее, опишем каждое качество одной строкой:

-

Умение мыслить глобально;

-

Видение скрытых угроз;

-

Нестандартное мышление;

-

Качественная оценка ситуации;

-

Навыки психолога, медиатора;

-

Наставничество;

-

Усидчивость, скрупулезность;

-

Креативный подход;

-

Критический взгляд.

Да, таких качеств больше, чем шесть, но ведь и один человек может обладать несколькими. Можно оценить коллег и каждому прописать черты из этого списка, хотя бы на листке бумаги. Затем оценить несколько проблемных ситуаций из прошлого и подумать, как эти качества могли бы способствовать решению.

Вернемся к примеру:

Руководитель проекта не видел угроз и не смог оценить будущую ситуацию, отдав ее на откуп веб-аналитику. Кто-то должен был сказать ему, чем грозит вмешательство в разработку.

Веб-аналитик, не обладая знаниями, заставил программиста выполнять возможно ненужную работу.

Программист был не очень креативен и не стал обращать внимание коллег на проблему, к тому же ему не хватило критического взгляда и понимания уровней влияния задачи веб-аналитика и общей задачи.

Тестировщик не довел понимание своей работы до коллег, не следил за выполнением задачи и также не поднял вопрос до его эскалации.

Проблема здесь не в том, что у каждого из них не было нужных качеств. Возможно, никто попросту не был заинтересован в их раскрытии. Если бы это приветствовалось, каждый из участников мог бы применить «игровые» тактики и выработать устраивающее всех решение.

Когда и почему?

Чаще всего, личной проблемой каждого из участников бизнес-процесса является нежелание или отсутствие навыка командного взаимодействия. Общей проблемой является выполнение задач в режиме разрозненности: «сделаю свою часть работы и пойду домой». Такие ситуации также часто встречаются в компаниях, полностью работающих на удаленке.

Порой кажется, что коллектив подобран идеально, ведь каждый сотрудник в нем счастлив на своем месте, и никаких видимых конфликтов не возникает. Но руководителю ведь важнее достижение целей проекта, а не сохранение этакой ситуации «розового болота». Чтобы оценить, насколько ваш коллектив к этому близок, используйте следующие методы:

-

Проведите анонимный опрос.

Предложите сотрудникам не сдерживать себя. Попросите их выразить свое мнение относительно каждого отдела (другого работника), рабочего процесса и компании в целом. Убедите их в полной конфиденциальности, чтобы они не боялись выразить свое мнение.

Предложите сотрудникам не сдерживать себя. Попросите их выразить свое мнение относительно каждого отдела (другого работника), рабочего процесса и компании в целом. Убедите их в полной конфиденциальности, чтобы они не боялись выразить свое мнение.

-

Устройте очную ставку. Позовите на митап нескольких участников процесса и пусть каждый из них скажет, какие проблемы он увидел в течении работы над задачей. Будьте уверены, конфликты тут же выйдут наружу, когда следующий сотрудник зацепится на слова предыдущего.

-

Проводите полноценные собрания с участием каждого сотрудника. Это неплохо помогает посмотреть свежим взлядом на старые грабли: просите всех высказываться по поводу ситуации, даже если они не принимали в ней участие. С точки зрения человеческих качеств другие сотрудники могут «раскрыть коллегам глаза» на их ошибки. В разработке такие собрания называются ретроспективами, и если вы регулярно их проводите с конечной целью увидеть улучшение, то старайтесь не отказываться от этой практики.

В конце концов, разрешите людям на корпоративе поднимать насущные вопросы. Поверьте, что это будет лучше, чем если бы негатив копился еще какое-то время, а затем выплеснулся на уже работающую систему.

Плохо играет не та команда, в которой игроки неопытны или не обладают достаточным знанием. Плохо играет та команда, которая не желает развиваться и устранять огрехи в своей игре.

Применительно к бизнесу это можно выразить как «невозможность решить задачу» против «неправильного распределения ресурсов». В первом случае мы решим проблему банальным усилением, а вот во втором нам придется перестраивать взаимодействие команды.

Не ждите возникновения ситуаций второго типа. Когда вы сталкиваетесь со смещением сроков сдачи, конфликтами между участниками, реализацией задачи не в должном виде – сразу делайте выводы. Все это первые ласточки, несущие за собой груз более серьезных проблем.

Хорошо, если у вас есть возможность формировать команды по решению бизнес-задач из пула сотрудников. Тогда вы оцениваете задачу и добавляете в команду тех людей, которых там не хватает. Где-то потребуется креативный взгляд, где-то наоборот – более приземленный.

Тогда вы оцениваете задачу и добавляете в команду тех людей, которых там не хватает. Где-то потребуется креативный взгляд, где-то наоборот – более приземленный.

Если же коллектив у вас один и тот же, то научитесь раскрывать сильные стороны каждого сотрудника. Самое грустное, что некоторым из них может не найтись места в этой системе. Грустно, но не страшно: команды довольно часто меняются игроками, и здесь можно даже обратить внимание на спорт. Игрок, который не нужен в текущем составе одной команды, прекрасно закрывает позицию в другой.

Что же касается применения методик «взятия» вопросов в ЧГК на бизнес-задачи, то вот приблизительный конечный алгоритм:

-

Руководитель проекта должен максимально вникнуть в условия конечного решения, чтобы в будущем объяснить каждому его роль и потребность следовать «форме».

-

Каждого сотрудника нужно познакомить с задачей в полном объеме.

Он должен взглянуть не только на свое ТЗ, но и на задачи прочих «игроков», чтобы понимать, с какими вопросами им предстоит столкнуться.

Он должен взглянуть не только на свое ТЗ, но и на задачи прочих «игроков», чтобы понимать, с какими вопросами им предстоит столкнуться.

-

Просить участников не сдерживаться, если процесс решения затрагивает проблемные стороны их работы. Чем больше «версий» они будут накидывать, тем лучше. То же касается и способов решения задачи.

-

Постараться замечать, что процесс пошел не в нужную сторону, чтобы вовремя остановиться, сделать быстрые выводы и начать исправлять ситуацию.

-

Убирать все лишнее. Не стоит крепить к задаче множество ненужных документов, оставлять старые ТЗ или файлы на виду, чтобы «игроки» в них путались.

-

Периодически вновь бросать взгляд на решение целиком. Не выбивается ли оно из стандартов? В конце концов, кроме «кавалерийского наскока» в бизнес-процессе есть рамки и зоны ответственности.

-

По итогам решения делать выводы: что было хорошо? Что плохо? Применять эти выводы для следующих задач, напоминая о них сотрудникам.

Чувствуйте коллег, своих сотрудников, осознавайте путь, по которому вы идете все вместе, держите в уме вашу задачу глобально, и вы избавитесь от вопросов в духе «а как они это делают?», глядя на конкурентов. Также, как и в любой самой заковыристой игре.

|

Сайт программы

Официальный сайт «Что? Где? Когда?» — www.chgk.tvigra.ru . На сайте «Что? Где? Когда?» любители телеигры могут познакомиться здесь и с ее историей, и с игроками, участвующими в поединках с телезрителями, а также узнать подробную информацию о предстоящих играх сезона. В такой рубрике сайта, как «Вопрос на игру» можно прочитать о правилах оформления своей загадки для знатоков и адресе, на который необходимо ее отсылать.

На сайте http://db.chgk.info можно найти базу вопросов «Что? Где? Когда?». Здесь

представлены задания выпусков передачи, вам необходимо лишь указать дату турнира. Также сайт «Что? Где? Когда?» дает пользователям возможность пообщаться друг

с другом и, главное, быть в курсе всего, что связано с проектом.

Что наша жизнь? – Игра!

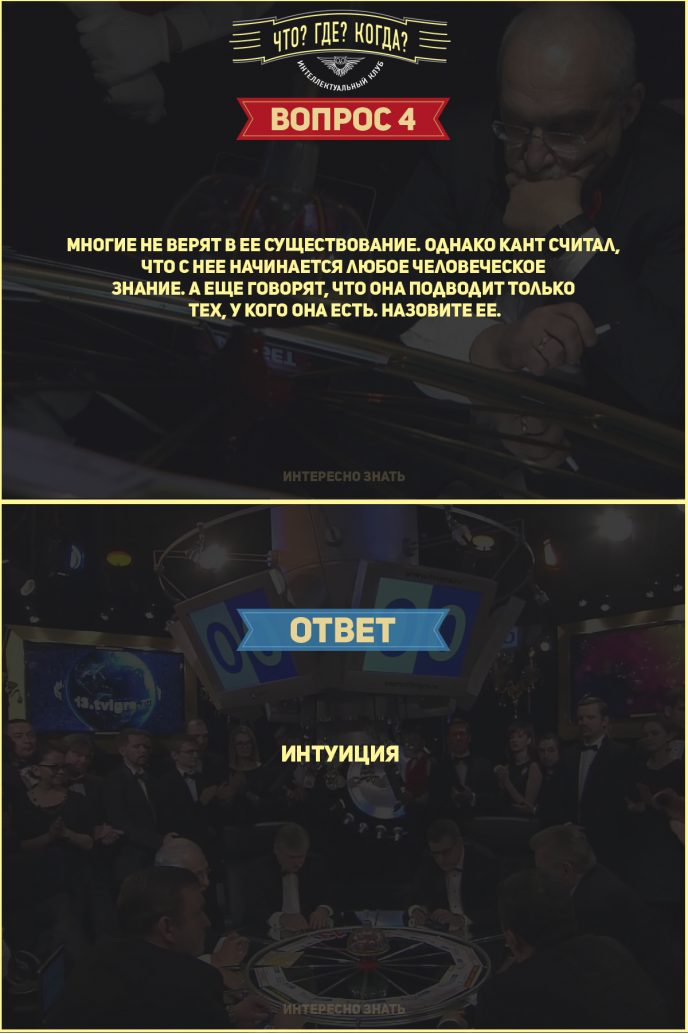

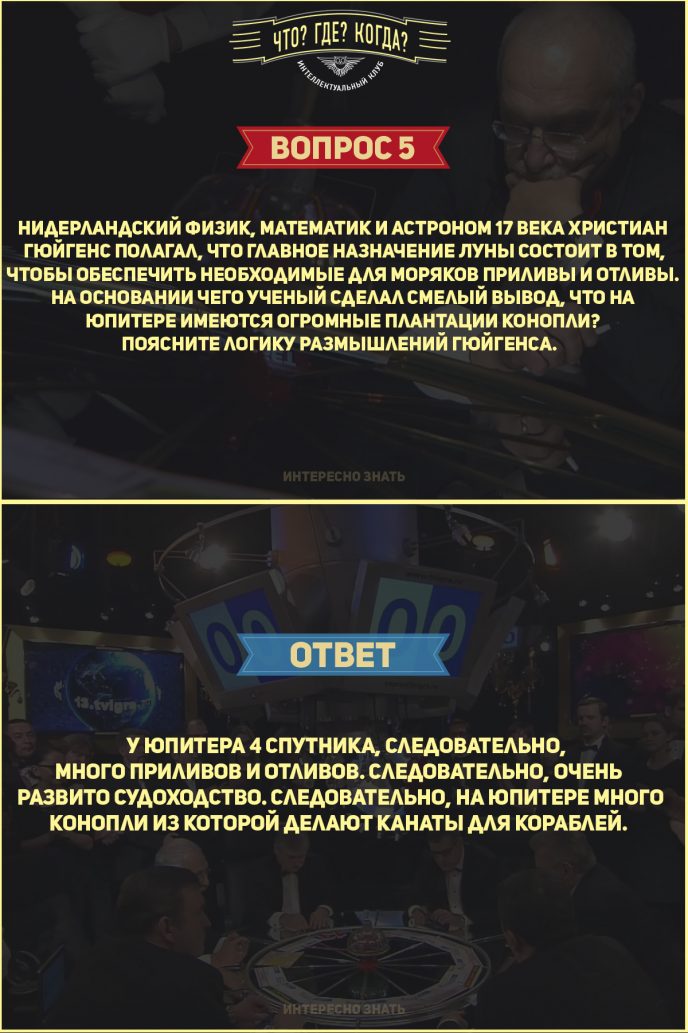

Культовая телепередача «Что? Где? Когда?» впервые вышла в эфир 4 сентября 1975 года . Ее основателем является Владимир Ворошилов и его жена Наталия Стеценко. Вот уже 39 лет каждую неделю выходит она в эфир и непременно радует зрителей. Она стала так популярна на территории СНГ, что повлекла появление даже спортивной версии. Сама телеигра не раз меняла правила, постоянно видоизменялась. Безусловно, за годы существования передачи знатоки дали ответы на очень много сложных вопросов, из которых сложно выбрать самые интересные.

В честь годовщины легендарного советского шоу публикуем одни из самых интересных вопросов «Что? Где? Когда?»

1. Нелепое исчезновение картины

Однажды из национальной галереи Осло была похищена картина Эдварда Мунка «Крик». Преступники залезли через окно, сняли картину и, несмотря на сработавшую сигнализацию, смогли беспрепятственно скрыться. В объяснении причин этого инцидента упоминается другой город. Какой?

Какой?

Ответ: Лиллехаммер.

Пояснение: Охрана была настолько увлечена телетрансляцией открытия зимних Олимпийских игр из норвежского городка Лиллехаммера, что просто проигнорировала сигнал тревоги.

2. Открытия

Что объединяет великие открытия Менделя и Менделеева?

Ответ: Учение о наследственности Менделя и периодический закон химических элементов Менделеева объединяет то, что оба этих открытия были сделаны во сне.

3. Привилегии старости

В древней китайской книге сказано: «50-летний человек может ходить, опираясь на палочку, только у себя дома. 60-летний — только в своем городе. 70-летний — везде, где он хочет. 80-летний может прийти с палочкой даже во дворец императора». А что сказано в древней китайской книге о 90-летнем старце?

Ответ: К 90-летнему старику император должен прийти сам.

4. Изобретение женщины, которую целуют в лоб

В черном ящике находится то, что, по мнению американского писателя Кристофера Морли, придумала женщина, которую часто целовали в лоб. Внимание, вопрос: что в черном ящике?

Внимание, вопрос: что в черном ящике?

Ответ: По мнению американского писателя Кристофера Морли, женщина, которую часто целовали в лоб, придумала… туфли на высоком каблуке.

5. Продать старые календари

Один из магазинов города Чехова Московской области не успел распродать до Нового года все имеющиеся в наличии перекидные календари на 1995 год. Под каким названием они стали продаваться в 1995 году, если раскупаемость их от этого резко возросла?

Ответ: Туалетная бумага

8 интересных фактов о «Что? Где? Когда?»

1. Самый первый выпуск представлял собой состязание двух семей, съемки происходили у них дома, а ведущего не было вовсе. Для эфира телепередача монтировалась. Только в 1976 появился волчок с указателем и игроки за столом.

2. Первым ведущим, который появился в эфире телепередачи, был Александр Масляков. Минуты обсуждения в тех передачах не давали, и отвечал тот, на кого покажет стрелка волчка. Первые участники — студенты МГУ, которые не состояли в одной команде. Каждый играл сам за себя.

Первые участники — студенты МГУ, которые не состояли в одной команде. Каждый играл сам за себя.

3. Первые вопросы придумывал сам Владимир Ворошилов и члены съемочной группы. Потом уже пошли мешки с конвертами писем от телезрителей, и была даже создана специальная редакторская команда, которая отбирает лучшие вопросы.

4. В 1979 году появилось понятие «знаток» а само телешоу начало именоваться «клубом знатоков».

5. Призами для знатоков и телезрителей в 70-80 годах служили книги. Это были специальные издания известных авторов, новинки литературы и коллекционные сборники из нескольких томов.

6. Новое время продиктовало свои условия всем знатокам и основателям телешоу. В 1991 году «Что? Где? Когда?» превратилась в «интеллектуальное казино». Заработать можно было исключительно своим умом: как знатокам, так и телезрителям. С 2001 года деньги могут выиграть только телезрители, знатоки играют ради славы и почетных наград.7. Владимир Ворошилов, который вел передачу более 20 лет, выходил в зал только если выпадал сектор «зеро». После его смерти в 2001 году имя нового ведущего скрывалось, и голос его обрабатывался на компьютере. При выпадении «зеро» вопрос читался из диспетчерской. Позже Борис Крюк раскрыл имя и стал бессменным ведущим «интеллектуального казино». За все время он появился в эфире всего 2 раза.8. Особенностью игры является «Музыкальная пауза», которую игроки могут заказать при сильном напряжении. Первым артистом, который выступил на телепередаче после нововведения в 1986 году, был Андрей Макаревич.

После его смерти в 2001 году имя нового ведущего скрывалось, и голос его обрабатывался на компьютере. При выпадении «зеро» вопрос читался из диспетчерской. Позже Борис Крюк раскрыл имя и стал бессменным ведущим «интеллектуального казино». За все время он появился в эфире всего 2 раза.8. Особенностью игры является «Музыкальная пауза», которую игроки могут заказать при сильном напряжении. Первым артистом, который выступил на телепередаче после нововведения в 1986 году, был Андрей Макаревич.

Варенье из бузины: польза и вред

Узнать встретимся ли мы. Сонник дома солнца. Как правильно сформулировать вопрос в процессе гадания

Узнайте о распространенных ошибках, исправлениях и правилах написания [Обновление 2022 г.]

Донести свое сообщение в Интернете может показаться немного сложнее, чем в реальной жизни. Тем не менее, множество методов, включая звуковые дорожки, видео, анимацию и другие визуальные эффекты, доступны для вас в любую секунду. И давайте не будем забывать о старом добром тексте. Итак, что вы делаете, чтобы выиграть эту игру?

Итак, что вы делаете, чтобы выиграть эту игру?

Вам нужно выучить некоторые правила. Правила написания, в нашем случае. Это один из самых доступных способов поделиться своими мыслями и идеями.

В чем суть? Следуйте основным правилам написания эссе, подготовленным нашими экспертами ниже. С ними вы сможете передавать идеальные сообщения громко и четко. Обязательно ознакомьтесь с предоставленными примерами, чтобы было легче понять, о чем мы говорим.

💬 Heep It Short

🗣 Используйте активный голос

🆗 Включите простые слова

⬇ Вставьте цитаты

🔀 Избегайте слабых записей

0003

☑ Use Punctuation

🖋️ Make It Specific

📫 Address Readers

↩ Avoid Confusion

⏫ Be Consistent

🧱 Construct Properly

Toogle TOC

1. 💬 Делайте предложения короткими и простыми

Чтобы ваши читатели остались довольны и дали им то, за чем они пришли, вам нужно действовать быстро. У вас нет времени болтать о случайных вещах, поэтому ваши предложения должны быть короткими и простыми.

У вас нет времени болтать о случайных вещах, поэтому ваши предложения должны быть короткими и простыми.

Золотые правила:

В нем должно быть до 35 слов.

Основное внимание следует уделить глаголам и существительным.

Кроме того, нет необходимости искать замысловатые прилагательные и наречия, когда доступны более простые альтернативы (мы поговорим об этом позже). Еще раз, с короткими и простыми предложениями вы сможете превзойти короткую продолжительность концентрации внимания читателя и донести свое сообщение до того, как он решит уйти.

Примеры:

2. 🗣️ Используйте Active Voice в своем письме

Ваше письмо должно быть более дружелюбным к вашим читателям. Они будут чувствовать себя более комфортно, когда вы будете говорить с ними напрямую (позже мы поговорим о том, как обращаться к читателю, чтобы они чувствовали себя еще более комфортно).

Позвольте мне помочь вам.

Это простое правило записи. Просто используйте активный залог вместо пассивного. Вы увидите, что текст сразу становится более привлекательным.

Просто используйте активный залог вместо пассивного. Вы увидите, что текст сразу становится более привлекательным.

Примеры:

3. 🆗 Включите простые слова и словосочетания

Как упоминалось ранее, короткие и простые предложения помогают донести ваши сообщения быстрее и эффективнее. Но какой смысл в коротких предложениях, если они заполнены словами, которые обычный человек редко использует в повседневной жизни?

Никому и никогда не захочется искать значение определенного слова в словаре. Даже если у вас есть лучший словарь для писателей в мире. Особенно при быстром просмотре статьи.

Само по себе это не правило грамматики, но оно может избавить вас от многих проблем. Когда вы пытаетесь выделить сильные стороны, постарайтесь сделать текст более легким для восприятия. С более простыми словами и словосочетаниями само сообщение становится более ясным.

Примеры:

4. ⬇ Правильно вставляйте цитаты

Иногда нет лучшего способа укрепить свое письмо или донести мысль, чем поделиться идеями или словами других людей. Но и здесь мешает печально известная короткая продолжительность концентрации внимания. Итак, вам нужно сделать котировки максимально эффективными.

Но и здесь мешает печально известная короткая продолжительность концентрации внимания. Итак, вам нужно сделать котировки максимально эффективными.

Вот предложение:

Включите объем текста, которого достаточно, чтобы донести свою точку зрения. Нет необходимости вставлять огромные абзацы только ради контекста. Вместо этого вы можете сделать краткое введение, чтобы прояснить суть цитаты.

Пока вы не измените смысл, вы можете отредактировать цитату, если это поможет прояснить сообщение.

В соответствии с правилами грамматики английского языка важно также использовать правильную пунктуацию:

Добавьте двоеточие перед цитатой, если вы начинаете ее с независимого предложения.

Используйте запятую перед цитатой, если вы начинаете ее с глаголом, обозначающим выражение.

Если внутри цитаты есть цитата, используйте одинарные кавычки для цитаты внутри цитаты, как в третьем примере ниже.

Примеры:

5.

🔀 Избегайте слабого письма (используйте глаголы действия и сильные прилагательные)

🔀 Избегайте слабого письма (используйте глаголы действия и сильные прилагательные)Итак, вот вопрос:

Как вы можете сделать сильные стороны с помощью слабого письма?

Каждое слово, которое вы используете, должно показывать, что вы знаете, о чем говорите. Ваше письмо должно выражать уверенность. Если это так, у вашего читателя не будет никаких сомнений в том, что он получит то, что хочет.

Включите интуитивные глаголы, которые помогут выразить действие. Сосредоточившись на них, не забывайте, что прилагательные также могут усилить ваше письмо. Просто не используйте те, которые требуют слов очень или действительно перед ними. Это не сильные прилагательные, и они ослабят ваше письмо.

Примеры:

6. ☑ Используйте правильную пунктуацию, чтобы сохранить правильное значение вашего предложения

Позвольте мне разъяснить вам это правило:

пунктуация. Вместо этого речь идет об отказе от некоторых из них, чтобы передать правильное значение.

Четкое сообщение — вот что заставляет людей продолжать читать. И вы хотите, чтобы ваши посетители оставались на странице как можно дольше. Этого никогда не произойдет, если ваше письмо будет запутанным и двусмысленным.

Так что, если в предложении нужна лишняя запятая, добавьте ее, даже если правила пунктуации предписывают этого не делать.

Если вы можете разделить две мысли точкой вместо запятой, сделайте это. Таким образом, значение обоих предложений будет точным и более понятным.

Примеры:

7. 🖋️ Пишите конкретно

Предлагая короткие и содержательные предложения, вы также должны предоставить читателю достаточно подробностей. Может показаться, что это правило написания вступает в противоречие с первым.

Но вот в чем дело:

Это поможет сделать ваше письмо более сбалансированным. Вам просто нужно оставаться сосредоточенным и убедиться, что детали, которые вы описываете, соответствуют действительности. Конкретность поможет вам поделиться своими идеями с читателями. В свою очередь, ваше письмо становится эффективным.

В свою очередь, ваше письмо становится эффективным.

Примеры:

8. 📫 Обращайтесь к своему читателю

Нет ничего более утешительного для читателя, чем личное обращение к нему. И это не значит, что вы должны называть их по имени.

Просто используйте слово «вы», когда это возможно.

Одно это слово создаст у читателя ощущение, что вы находитесь в одной комнате и ведете дружескую беседу. Это основное правило письма и одно из самых простых для выполнения.

Примеры:

9. ↩ Избегайте запутанных терминов и жаргона

Не каждый является экспертом в определенной области. Даже если кто-то пытается найти информацию по определенной теме, это не значит, что он что-то о ней знает. Читатели обычно не любят проверять словари каждые две страницы.

Таким образом:

Вам необходимо по возможности избегать нишевого жаргона и терминологии. А если избежать этого невозможно, предоставьте своему читателю больше информации, чтобы он мог понять, о чем вы говорите.

Если ваша статья проста для понимания, она привлечет более широкую аудиторию и заставит их читать. В частности, если английский язык для них не родной.

Примеры:

10. ⏫ Будьте последовательны при написании

Очень важно доставить ваше сообщение.

Но вы также хотите, чтобы ваши читатели поверили в то, что вы говорите.

Вам нужно завоевать доверие. Это основное правило письма сочетается с обращением к читателю и созданием конкретного текста. Он также должен быть последовательным.

После того, как вы изложили основную мысль, вам необходимо ее усилить, выдвинув дополнительные доказательства и факты. Опишите свою идею с разных сторон и точек зрения.

Более того, вы также хотите иметь последовательность в том, как вы строите свои предложения. Что подводит нас к следующему правилу письма.

Примеры:

11. 🧱 Используйте правильно построенные предложения, чтобы выделить сильные стороны

Некоторые могут сказать, что вы можете выделить определенные мысли и идеи восклицательным знаком. Авторы даже пытаются включить его в эссе и другую академическую литературу.

Авторы даже пытаются включить его в эссе и другую академическую литературу.

Вот кикер:

Этот метод относительно беден и не добавит силы, необходимой вашему письму.

Правильно стройте предложения. Таким образом, вам не понадобится помощь восклицательных знаков, чтобы сделать сильный аргумент. Вы покажете читателям, что стоит обращать внимание на то, о чем вы говорите, и без таких инструментов. Вы даже можете использовать компактор текста, чтобы сделать содержимое максимально кратким.

Один из лучших способов сделать ваши предложения сильными — использовать параллельную структуру. Это означает предлагать несколько идей и использовать согласованные грамматические формы для более плавной доставки. Например, включение правильных фраз с предлогами продемонстрирует ваши навыки письма и положительно повлияет на вашего читателя.

Примеры:

В заключение следует отметить, что вы можете найти гораздо больше правил письма, на которые стоит обратить внимание, чем те, которые мы перечислили здесь. Мы, однако, перечислили те, которым легче следовать. Несмотря на то, что это довольно простые правила письма, их часто игнорируют, что приводит к плохим результатам письма.

Мы, однако, перечислили те, которым легче следовать. Несмотря на то, что это довольно простые правила письма, их часто игнорируют, что приводит к плохим результатам письма.

Мы не говорим вам, что вы должны следовать им всем. Соблюдение даже одного правила письма может принести желаемые результаты. Так что не стесняйтесь экспериментировать и найти те, которые наиболее подходят для вас.

Спасибо за прочтение статьи! Поделитесь им с другими и дайте нам знать ваше мнение в разделе комментариев ниже.

Узнайте больше по этой теме:

Полезные контрольные списки для проверки и редактирования

Контрольный список для эссе: Как написать эссе на категорию A+

Обычные ошибки в написании эссе

Эффективные стратегии написания для студентов колледжа

Как контролировать слова на страницу

200 Мощные слова для использования вместо «хорошего»

.

Источники

ИсточникиПолное руководство по пунктуации

🔗 Ссылки

5 правил написания, которые действительно являются рекомендациями: Brittney Ross, Grammarly Blog

Правила эффективного написания грамматики: Грамматика книга

Советы по грамматике, пунктуациям и стиль: Ким Купер, Центр письма в Университете Гарварда

55555. : Purdue Online Writing Lab, Колледж свободных искусств, Университет Purdue

10 правил хорошего письма: Lifehack

Правила стиля от А до Я: Руководство по стилю письма, Университет Западного Мичигана

5 Правила об запятой: Центр и ресурсы, Центр письма, Гамильтонский колледж

Соглашение с субъектом-верб: Грамматика, Академические руководства в Университете Уолдена

00 Wilbers: Правила, и правила, и правила, и правила, и правила, и правила, и правила, и правила и правила, и правила, и правила и правила и правила и правила и правила и правила, и правила и правила и правила и правила и правила и правила и правила и правила и правила, и правила.

|

Написание правил, которые не являются правилами

Даже те, кто не тратит несколько часов в день на написание, знакомы с несколькими основными правилами:

1. Начинайте предложения с заглавных букв.

Начинайте предложения с заглавных букв.

2. Никогда не начинайте предложение с союза.

3. Кончайте предложения точкой, вопросительным или восклицательным знаком.

4. Никогда не заканчивайте предложение предлогом.

Вы слышали это, верно? И вы, вероятно, пытались придерживаться их, по крайней мере, в официальном письме.

Но знаете ли вы, что не все эти правила являются истинными правилами письма? Кто-то, где-то , составил пару таких. По уважительной причине, думали они. Но некоторые из этих «правил» излишне обременяют писателей.

Как насчет того, чтобы забыть о них, о правилах написания, которые не являются правилами?

Вот некоторые из них, которые вы можете выбросить . . .

Никогда не начинайте предложение с союза

Сделай это. Начинайте предложения с союзов. Используйте сочинительный союз одного предложения, чтобы соединить его с предыдущим предложением. Я уже несколько раз нарушал это так называемое правило в этой статье. Нет причин не делать этого, и использование союзов в начале предложения дает писателю еще один способ строить предложения, что жизненно важно, если вы пишете рукопись из 100 000 слов.

Нет причин не делать этого, и использование союзов в начале предложения дает писателю еще один способ строить предложения, что жизненно важно, если вы пишете рукопись из 100 000 слов.

Заметим также, что создатели правил подразумевали под этим правилом не использовать сочинительные союзы (для, и, ни, но, или, еще, так). Много подчинительные союзы (потому что, пока, пока, если) используются в начале предложений каждый день.

Макс спросил, как я себя чувствую. Но я не хотел говорить ему правду.

Маленький мальчик высунул язык. И его мать ничего не сделала. Итак Я скосил глаза, моргнул и превратил их обоих в лягушек. По крайней мере, в моем воображении.

Никогда не заканчивайте предложение предлогом

Если бы вы следовали этому неправилу, вы наверняка создали бы неестественные конструкции.

Это не совсем то, что я думал о (или из ).

(Это не совсем то, о чем я думал.)

Я не был уверен, с каким менеджером мне следует поговорить с (или с ). (Я не был уверен, с кем из менеджеров мне следует поговорить.)

Ему было интересно, к кому она собиралась пойти с . (Ему было интересно, с кем она собирается пойти.)*

Я знаю, что говорю о . (Я знаю, о чем говорю. Вау. Это ужасно.)

Вы знаете, о ком я говорю о . (Вы знаете, о ком я говорю.)*

Кому ты хотел его подарить? (Кому ты хотел его подарить?)

Можете ли вы представить, чтобы ваши персонажи использовали некоторые из этих фраз? Эффект был бы душным. Вместо этого позвольте им говорить (в диалоге) или думать так, как их персонажи. Как люди из плоти и крови.

Не беспокойтесь о предлогах в конце предложений , за исключением , если предлог не нужен.

Где на ? ( Где достаточно.

)

Куда вы идете с по ? ( Куда вы идете достаточно.)

Никогда не разделяйте инфинитивы

Разделяйте их. Мы не говорим здесь о расщеплении атома. Небеса не свернутся. Ты не будешь предвестником конца света.

У короля есть планы с по лично, и красиво, благодарит своих спасителей.

Она поклялась еще раз помнить совет матери.

Я надеялся на с готовностью согласиться , но я уже не был так счастлив, когда услышал обо всех уступках, на которые мне придется пойти.

Не могли бы вы сформулировать эти предложения по-другому? Конечно. Несколько разных способов с разными ритмами. Но отделение от от глагола дает вам еще один инструмент для построения фраз и предложений.

Никогда не используйте нет с глаголами во множественном числе

Очень просто, нет иногда единственное и иногда множественное число .

Когда none используется для существительного в единственном числе или для существительного в массе (деньги, мебель, оборудование), используйте глагол в единственном числе.

Когда none используется для существительного во множественном числе , используйте глагол в единственном или множественном числе, в зависимости от вашего значения.

Все нижеперечисленное верно.

Ни одна из девушек не была готова к танцу. (Ни одного)

Ни одна из девушек не была готова к танцу. (Ни один из них)

Музыка не подходила.

Никакая мебель не является модной.

Ни один из музыкантов не был одет подобающим образом.

Ни один из музыкантов не был одет подобающим образом.

Никто из семьи не хочет идти в парк.

Никто из семьи не хочет идти в парк.

Всегда/Никогда не используйте серийную запятую

Это зависит от вас и требований вашего издателя к стилю. Серийная запятая — это последняя запятая в списке из трех или более элементов. (Часто стоит перед сочинительным союзом.)

Серийная запятая — это последняя запятая в списке из трех или более элементов. (Часто стоит перед сочинительным союзом.)

Правильно с запятой и без нее.

Я хочу тиару, рубиновые туфли, боа из перьев и изумрудное кольцо.

Я хочу тиару, рубиновые туфли, боа из перьев и изумрудное кольцо.

Дженни плакала, смеялась или фыркала; Я не мог сказать, что сквозь собственные слезы.

Дженни плакала, смеялась или фыркала.

Никогда не пишите фрагментами предложения

Верно. Как будто писатели не делают этого все время. И с хорошим эффектом.

Вам не нужно всегда писать полными предложениями. И вашим персонажам, конечно же, не всегда нужно произносить полные предложения в своих диалогах.

Да, фрагменты должны иметь смысл. Но они не должны быть полными предложениями.

Было и вместо указывают на пассивный залог и вы никогда не должны использовать пассивный залог

Две ошибки не делают правильно, и в этом неправиле есть две ошибки. Сначала рассмотрим первую ошибку.

Сначала рассмотрим первую ошибку.

Это не использование было и было , что указывает на пассивный залог . Пассивный залог относится к конструкции, в которой вместо субъекта предложения , выполняющего действие, субъект совершает действие .

Это примеры пассивного залога.

Самсон был побежден Далилой. (Самсон, наш субъект, не сделал подавляющего.)

Мир и любовь сменились тоской и суматохой. (На составную тему мира и любви воздействовали тоска и суматоха.)

Те, кто любит нас, должны игнорировать нарушенные обещания. (Обещания не игнорируются.)

Это примеры активного залога.

Самсон был превосходным воином.

Мир и любовь были сильны, но они не могли противостоять тоске и суматохе.

Нарушенные обещания разрушили ее брак.

Вторая ошибка? Пассивный залог иногда необходим, и писателям разрешено его использовать . Мы используем его, когда хотим скрыть или не знаем человека или предмета, ответственного за действие. Мы также можем использовать его, когда агент действия менее важен, чем то, что произошло.

Мы используем его, когда хотим скрыть или не знаем человека или предмета, ответственного за действие. Мы также можем использовать его, когда агент действия менее важен, чем то, что произошло.

Были допущены ошибки и раскрыты секреты.

Маленького Джейми растерзала появившаяся из ниоткуда собака.

________________________________________________

Существуют ли настоящие правила, которые вы должны соблюдать (которые вы должны соблюдать)? Да. Но это не те.

Изучите правила, которые позволят вам общаться с вашими читателями, которые позволят вам создавать реалистичные миры, в которые ваши читатели могут бежать с энтузиазмом и энтузиазмом.

Но не позволяйте неправильным правилам связывать вас.

Не ограничивайтесь правилами, которые вообще не являются правилами.

***

* Да, это можно сказать Ему стало интересно с кем она собирается поехать ( и Вы знаете о ком я) .

Он скажет, что имена из вопроса были взяты самими Папами, ведь многим известно, что в миру понтифики носят другое имя. Здесь у следующего игрока (который все это время перечитывает вопрос) «щелкает» то обстоятельство, что Бенедикт уже Шестнадцатый, а Франциск еще только Первый. Получается, один из них выбрал себе имя, которое уже носили до него, а второй взял новое имя. Вот и ответ!

Он скажет, что имена из вопроса были взяты самими Папами, ведь многим известно, что в миру понтифики носят другое имя. Здесь у следующего игрока (который все это время перечитывает вопрос) «щелкает» то обстоятельство, что Бенедикт уже Шестнадцатый, а Франциск еще только Первый. Получается, один из них выбрал себе имя, которое уже носили до него, а второй взял новое имя. Вот и ответ!

Тогда нужно взяться за другую реалию. В работе вам может помочь известное правило Парето: 20% усилий дают 80% результата. И лучше вы потратите 50% усилий и затем компенсируете их двадцатью, чем продолжите бесполезный труд и получите мизер.

Тогда нужно взяться за другую реалию. В работе вам может помочь известное правило Парето: 20% усилий дают 80% результата. И лучше вы потратите 50% усилий и затем компенсируете их двадцатью, чем продолжите бесполезный труд и получите мизер.

Возьмите на себя роль игрового «мозгового резерва» и расставьте точки над и.

Возьмите на себя роль игрового «мозгового резерва» и расставьте точки над и.

Предложите сотрудникам не сдерживать себя. Попросите их выразить свое мнение относительно каждого отдела (другого работника), рабочего процесса и компании в целом. Убедите их в полной конфиденциальности, чтобы они не боялись выразить свое мнение.

Предложите сотрудникам не сдерживать себя. Попросите их выразить свое мнение относительно каждого отдела (другого работника), рабочего процесса и компании в целом. Убедите их в полной конфиденциальности, чтобы они не боялись выразить свое мнение.

Он должен взглянуть не только на свое ТЗ, но и на задачи прочих «игроков», чтобы понимать, с какими вопросами им предстоит столкнуться.

Он должен взглянуть не только на свое ТЗ, но и на задачи прочих «игроков», чтобы понимать, с какими вопросами им предстоит столкнуться.

Так что постарайтесь не расстраиваться, если в программе не прозвучит ваш вопрос.

Так что постарайтесь не расстраиваться, если в программе не прозвучит ваш вопрос. Это наиболее простой и привычный метод. Правда, он требует серьезных временных затрат. Чтобы ответить на наш сегодняшний вопрос, необходимо узнать адрес, по которому находится редакция программы. Именно там будет происходить проверка достоверности ответов, а также отбор писем-кандидатов.

Это наиболее простой и привычный метод. Правда, он требует серьезных временных затрат. Чтобы ответить на наш сегодняшний вопрос, необходимо узнать адрес, по которому находится редакция программы. Именно там будет происходить проверка достоверности ответов, а также отбор писем-кандидатов.  И оно, кстати, будет наиболее быстрым и современным:

И оно, кстати, будет наиболее быстрым и современным: На нем должен быть вопрос (или материал для него), а также ответ.

На нем должен быть вопрос (или материал для него), а также ответ.

Вопрос: назовите это главное слово. (1995 год)

Вопрос: назовите это главное слово. (1995 год)

Но оказалось, что аналогичное уравнение уже давно известно. Правда, оно используется в другой сфере человеческой деятельности. Вопрос: что вычисляется таким же уравнением, как и распространение бестселлеров? (2010 год)

Но оказалось, что аналогичное уравнение уже давно известно. Правда, оно используется в другой сфере человеческой деятельности. Вопрос: что вычисляется таким же уравнением, как и распространение бестселлеров? (2010 год) Конечно, в списке наиболее популярных и любимых телевизионных игр уже больше сорока лет всем известная «Что? Где? Когда?». Кроме морального удовольствия, участники получают и материальное. Многим в игре нравится именно то, как люди получают за свои знания деньги. Признайтесь, мало кто не задумывался о том, чтобы отправить собственный вопрос на «Что? Где? Когда?». А как вам мысль обыграть знатоков, получив серьёзный денежный приз?

Конечно, в списке наиболее популярных и любимых телевизионных игр уже больше сорока лет всем известная «Что? Где? Когда?». Кроме морального удовольствия, участники получают и материальное. Многим в игре нравится именно то, как люди получают за свои знания деньги. Признайтесь, мало кто не задумывался о том, чтобы отправить собственный вопрос на «Что? Где? Когда?». А как вам мысль обыграть знатоков, получив серьёзный денежный приз? Важна интересность, оригинальность, правильная формулировка и чтобы ваша задача не допускала двойной трактовки. Также к игре не допустят вопросы, если их текст или ответ на них содержит фактические ошибки (не грамматические!).

Важна интересность, оригинальность, правильная формулировка и чтобы ваша задача не допускала двойной трактовки. Также к игре не допустят вопросы, если их текст или ответ на них содержит фактические ошибки (не грамматические!). Ключевые слова, введённые в поле поиска, дают результат. Если он положительный — ищите другую тему. Если, конечно, вы ставите за цель не только отправку, но и участие в одной из программ.

Ключевые слова, введённые в поле поиска, дают результат. Если он положительный — ищите другую тему. Если, конечно, вы ставите за цель не только отправку, но и участие в одной из программ.

Требования:

Требования:  Во время каждой игры присылают большое количество вопросов, но кто знает, может именно вам повезёт в этот раз.

Во время каждой игры присылают большое количество вопросов, но кто знает, может именно вам повезёт в этот раз.

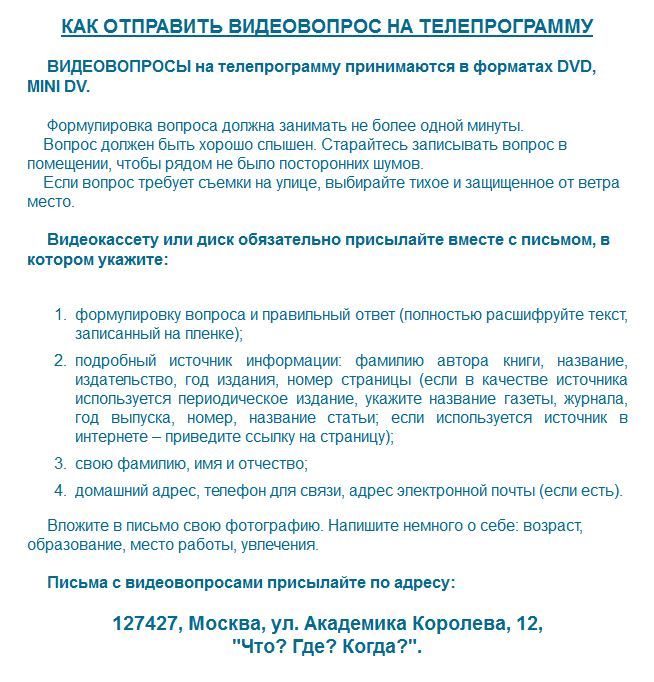

Автором игры

является Владимир Ворошилов, он был также ее ведущим до 2000 года, в настоящее время

программу ведет Борис Крюк. Телеигра проходит ежегодно четырьмя сериями (весенняя, летняя,

осенняя и зимняя). Особенность передачи заключается в том, что она выходит в прямом эфире.

Во время прямого эфира зрители могут давать свои ответы с помощью телефонов МТС. В настоящее

время созданы клубы любителей «Что? Где? Когда?» во многих регионах России и за рубежом.

Проводятся чемпионаты, фестивали, турниры, издаётся газета «Игра», освещающая события в

играх «Что? Где? Когда?» и «КВН».

Автором игры

является Владимир Ворошилов, он был также ее ведущим до 2000 года, в настоящее время

программу ведет Борис Крюк. Телеигра проходит ежегодно четырьмя сериями (весенняя, летняя,

осенняя и зимняя). Особенность передачи заключается в том, что она выходит в прямом эфире.

Во время прямого эфира зрители могут давать свои ответы с помощью телефонов МТС. В настоящее

время созданы клубы любителей «Что? Где? Когда?» во многих регионах России и за рубежом.

Проводятся чемпионаты, фестивали, турниры, издаётся газета «Игра», освещающая события в

играх «Что? Где? Когда?» и «КВН». На 12 из них находятся

присланные по почте конверты с заданиями от телезрителей, а на 13 — случайно выбранный

вопрос от зрителей, поступивший на сайт программы во время эфира. Волчок в центре стола

указывает на сыгравший сектор, каждому вопросу соответствует определенная стоимость. Знатоки

один раз могут обратиться к залу за «помощью клуба».

На 12 из них находятся

присланные по почте конверты с заданиями от телезрителей, а на 13 — случайно выбранный

вопрос от зрителей, поступивший на сайт программы во время эфира. Волчок в центре стола

указывает на сыгравший сектор, каждому вопросу соответствует определенная стоимость. Знатоки

один раз могут обратиться к залу за «помощью клуба». Очень часто вопросы «Что? Где?

Когда?» – это логические загадки, не требующие специальных знаний. Первые задания были

придуманы самим В. Ворошиловым, позже стали приниматься от зрителей. Вопросы «Что? Где?

Когда?» подразделяются на несколько видов:

Очень часто вопросы «Что? Где?

Когда?» – это логические загадки, не требующие специальных знаний. Первые задания были

придуманы самим В. Ворошиловым, позже стали приниматься от зрителей. Вопросы «Что? Где?

Когда?» подразделяются на несколько видов:

Источники

Источники Даже знающий Э. Б. Уайт,

соавтор классического руководства по письму, Элементы стиля, осознали сложность и капризность правил, которыми руководствуется наша

язык, когда он писал, английское использование иногда больше, чем просто вкус,

суждения и образования иногда это просто удача, например, пересечь

улица.

Даже знающий Э. Б. Уайт,

соавтор классического руководства по письму, Элементы стиля, осознали сложность и капризность правил, которыми руководствуется наша

язык, когда он писал, английское использование иногда больше, чем просто вкус,

суждения и образования иногда это просто удача, например, пересечь

улица. Есть правила, которые вы должны иногда

наблюдайте, в зависимости от вашей аудитории и предполагаемого стилистического эффекта. А также

есть правила, которые просто не стоит соблюдать. Вот примеры каждого.

Есть правила, которые вы должны иногда

наблюдайте, в зависимости от вашей аудитории и предполагаемого стилистического эффекта. А также

есть правила, которые просто не стоит соблюдать. Вот примеры каждого. в зависимости от случая и вашего намерения. Например, по общему правилу

абзац должен состоять из более чем одного предложения, чтобы обеспечить адекватное развитие.

Но вы можете написать абзац из одного предложения для особого внимания.

Точно так же, как правило, вы должны выражать свою мысль полностью.

предложения (группы слов, которые содержат подлежащие и сказуемые и не являются

вводится подчинительными союзами). Но вы можете использовать предложение

фрагмент для особого эффекта. Как это. Однако имейте в виду, что когда вы

решите игнорировать эти Правила, вы всегда будете расплачиваться с определенными читателями, которые

ожидайте, что вы будете следовать им непреклонно.

в зависимости от случая и вашего намерения. Например, по общему правилу

абзац должен состоять из более чем одного предложения, чтобы обеспечить адекватное развитие.

Но вы можете написать абзац из одного предложения для особого внимания.

Точно так же, как правило, вы должны выражать свою мысль полностью.

предложения (группы слов, которые содержат подлежащие и сказуемые и не являются

вводится подчинительными союзами). Но вы можете использовать предложение

фрагмент для особого эффекта. Как это. Однако имейте в виду, что когда вы

решите игнорировать эти Правила, вы всегда будете расплачиваться с определенными читателями, которые

ожидайте, что вы будете следовать им непреклонно. Никогда

начните предложение с потому что. Никогда не начинайте предложение с и или но. А также

никогда не заканчивайте предложение предлогом.

Никогда

начните предложение с потому что. Никогда не начинайте предложение с и или но. А также

никогда не заканчивайте предложение предлогом. 0352

0352  шумихи вокруг этого, но в 1762 году эта практика была осуждена Робертом Лоутом в «Коротком

Введение в английскую грамматику. Он думал, что, поскольку инфинитив

одно слово на латыни и не может быть разделено, оно не должно быть разделено на английском языке. как

что за логика?

шумихи вокруг этого, но в 1762 году эта практика была осуждена Робертом Лоутом в «Коротком

Введение в английскую грамматику. Он думал, что, поскольку инфинитив

одно слово на латыни и не может быть разделено, оно не должно быть разделено на английском языке. как

что за логика?

По словам Джозефа Уильямса, это правило совершенно лишено смысла.

По словам Джозефа Уильямса, это правило совершенно лишено смысла. (Это не совсем то, о чем я думал.)

(Это не совсем то, о чем я думал.) )

)