Игры в светских гостиных Петербурга в 19 веке

Игры были непременной принадлежностью светских гостиных. Салонные игры, их называли petit-jeux, создавали атмосферу непринужденности и шутки. Игроки демонстрировали быструю реакцию, умение импровизировать, иногда рифмовать.

Самые распространенные игры — «рифмы», «почта», «биография», «общественное мнение», «друзья», «письмо», а также шарады и каламбуры, живые картины.

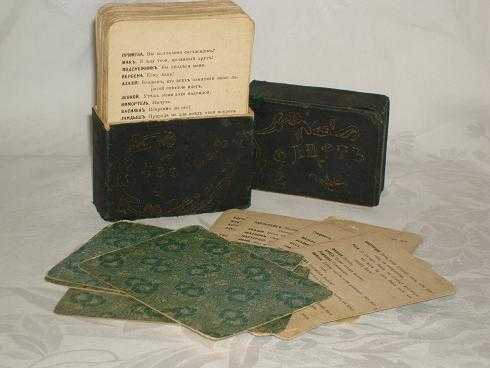

Также была популярна игра- флирт цветов. Существовала еще одна разновидность этой игры под названием «Шутки Купидона».

Молодых дворян увлекали более подвижные развлечения с элементом шалости и легкого дурачества — «музыкальные стулья», «перышко», фанты.

Одной из самых любимых игр были театральные шарады. Участники делились на две группы: «актеры» и «зрители». Актеры задумывали и разыгрывали загадку на сцене, а зрители отгадывали ее.

Например, из слова чу-жест-ранец создавалось три маленьких спектакля, каждый из которых изображал отдельную часть слова. Зрители пытались отгадать, что бы могла означать каждая сценка, если это не удавалось, актеров просили представить целое слово, и тогда игрался четвертый спектакль. Шарады доставляли радость лицедейства, давали возможность придумывать костюмы, декорации, находить применение не только своим талантам и способностям, но и предметам старины, хранившимся в тяжелых сундуках и шкафах.

Фанты — это салонная игра, смысл которой заключается в исполнении так называемых штрафных заданий для фантов (игроков, вытянувших карту).

Дворяне записывали на бумаге различные задания, а затем пускали шляпу с ними по кругу, заставляя милых и дам и кавалеров вытаскивать случайный фант и выполнять его. Эта игра почиталась и на гусарских вечеринках.

Есть еще одна разновидность этой игры — кто-либо из играющих берет на себя роль распорядителя. Подходя к каждому из играющих, он предлагает ряд вопросов или замечаний, на которые обязательно отвечать, но с условием не употреблять в своих ответах слов «да» и «нет». Произнесший какое-либо из этих слов платит распорядителю «фант», т. е. дает ему какую-нибудь из своих вещей: кольцо, часы и т. п. Когда собраны будут все фанты, распорядитель садится и, взяв один из них, спрашивает: «Чей фант?» — «Мой!» — отвечает хозяин вещи. «Что с ним сделать?» — «Что прикажете». Вынимая, сборщик говорит: чей фант вынется, тому быть, например, зеркалом, или оракулом, или смешным и т. д. Когда все фанты будут вынуты, тогда провинившиеся поодиночке обходят всех играющих и каждый предлагает то, чем ему приказано быть. Назначенный быть зеркалом обходит всех и предлагает в него посмотреться; оракул предлагает предсказать судьбу; смешной старается посмешить каждого. Иногда при выкупе фантов требовалось составить целый рассказ, в котором должно было быть несколько обязательных слов или сравнить каждого из участников игры с цветком и объяснить сходство. После исполнения приказания фант возвращается по принадлежности; то же самое повторяется и с прочими фантами с разнообразием приказаний.

ПочтаРаспорядитель игры кричит: «Динь, динь, динь». Кто-нибудь спрашивает: «Кто там?» — «Почта!» — отвечает первый. «Откуда?» — «Из города М». — «А что там делают?» — спрашивают первого. Он может сказать, что ему заблагорассудится, например: танцуют, поют, смеются. Когда первый скажет, что делают в городе, то все играющие должны делать то же самое, что сказано, а кто не станет делать, что делают другие, то с него берется фант. Фантом вообще берется какая-нибудь вещь.

Фанты исполняются следующим образом: например, фант одного молодого человека -кольцо. Этому фанту назначают быть зеркалом. Он становится посреди комнаты, все играющие подходят к нему и становятся лицом к лицу и начинают, что им угодно делать, например, причесываться, поправлять что-нибудь на себе. Зеркало должен делать то же самое, что делают играющие. После того ему отдается фант. Игра в почту может окончиться по желанию играющих.

Домашние постановкиСамо собой разумеется, что всякая роль, маленькая или большая, должна быть хорошо разучена наизусть и передана не напыщенно, но с верными оттенками и возможно естественными движениями. Чтобы достигнуть этого, следует уже к первой репетиции твердо помнить свою роль; только тогда возможно обратить полное внимание на соучастников и на предметы, находящиеся на сцене; вещи должны с самого начала иметь свои определенные места, чтобы играющие могли ориентироваться и, например, не идти писать письмо направо, когда стол стоит налево.

Подходящие жесты и телодвижения лучше всего изучить перед зеркалом, но надо наблюдать, чтобы их не было «слишком много» или «слишком мало».

При выборе пьесы надо, если на себя не полагаешься, лучше всего обратиться за советом к человеку опытному. Следует избегать пьес, в которых одна роль главная, остальные же только второстепенные, потому что из-за этого легко могут возникнуть зависть и недоброжелательность, а хозяйке дома неприятности. Самые подходящие пьесы — маленькие водевили, которых можно найти много.

Ставить живые картины так, чтобы они вполне воспроизводили свои художественные образцы, очень трудно и без подготовки почти невозможно.

Если мысль постановки живых картин возникла в течение вечера и все делается на скорую руку, то зрители не станут строго относиться к недостатку костюмов, освещения и т.д.; напротив, они будут служить развлечением и предметом приятных разговоров.

Если же картины приурочены к известному, назначенному дню, то и требования как к исполнителям, так и к постановке другие.

Когда картины ставятся по случаю какого-нибудь семейного празднества, то надо заботиться, чтобы сюжет их подходил к торжеству.

Кроме выбора картины, большого труда стоит размещение исполнителей и верное освещение..

Несколько репетиций также необходимы, и последняя делается по возможности в костюмах и при полном освещении.

Совершенно естественно, что при постановке живых картин каждый участвующий должен беспрекословно повиноваться распоряжениям руководителя, так как он один может судить — верна ли поза и требует ли живая картина каких-либо изменений.

Существует другая сценическая забава, которая, может быть, доставляет больше удовольствия, чем театральные пьесы и живые картины, а именно — загадки в лицах. С первого взгляда кажется, что исполнение таких шарад гораздо легче, чем постановка театральных пьес. Но это совершенно ошибочно. В театральной пьесе автор дает вполне готовую раму, в которой исполнителям остается только придать ролям известный характер. Сочинитель уже подготовил разговоры, завязку и эффекты развязки. При постановке же загадок все это надо создать из очень бедных указаний, заключенных в избранном слове.

Загадка в лицах представляет импровизацию, в которой каждая сцена означает слог известного слова. Последняя сцена должна выражать все это слово в целости. Лица, собирающиеся поставить загадку, втайне уговариваются, какое слово должна означать предпринимаемая ими импровизация. Привлекательность загадки в лицах заключается не в трудности отгадки слова, но в большей или меньшей забавности и причудливости постановочных сцен.

Постановка загадок может быть различная. Всего забавнее та, в которой все импровизировано, быстро исполняется без особенных приготовлений, костюмов и претензий. Для этого, однако, необходима практика в подобного рода забавах, дар находчивости в ответах и остроумие.

Другой способ состоит в том, чтобы найти у разных авторов сцены, которые способны выразить слоги избранного слова. Это дает возможность вставить одну или две музыкальные вещицы или остроумный разговор в стихах или прозе. Для этого необходим талант и обязательно несколько репетиций, очень занимательных для участников; так получаются весьма интересные представления. Мало что может приятнее занять гостей.

Рассмотрим, как можно устроить такую милую игру.

Займемся сперва действующими лицами и костюмами. Между близкими знакомыми, вероятно, найдутся несколько человек, которые склонны принимать участие в забавах, одарены живостью и воодушевляемы весельем. Они очень хороши для постановки загадок. Иногда довольно трудно найти для такой забавы участниц. Дамы больше любят театральные представления, где удобнее показать хорошенький туалет.

Декорации для постановки загадок обычно не нужны. Достаточно только ширмы.

Что же касается костюмов, то здесь вопрос по увеличению занимательности представления. Тут много пользы можно извлечь из старых платьев. Придется пожертвовать несколькими предметами гардероба. Если еще сохранились платья или шляпы старой тетушки или бабушки, то это чудесно. Прибавьте к этому несколько кусков красной, белой, зеленой и желтой материи.

Кого-нибудь надо избрать костюмером, который должен следить за тем, чтобы действующие лица довольствовались существующим материалом.

Немного проволоки, конского волоса и льна достаточно, чтобы наделать великолепных бород молодых людей, разбойников, тиранов, благородных отцов, отшельников и проч., а также париков. Два конца проволоки сгибают и зацепляют за уши, точно как дуги очков. Проволока проходит дугой надо ртом, а на нее прикрепляют тонкой проволокой немного конского волоса, хотя бы выдернутого из тюфяка, в виде бакенбардов, длинных или коротких усов и т.д., совершенно изменяющих лицо. Точно так же пользуются и льном, шелком или ватой. Подобным же образом можно смастерить и парики.

Также можно достать все у костюмеров и парикмахеров. Заметим только, что приготовление самодельных принадлежностей доставляет будущим актерам много приятных часов, особенно в дурную погоду.

Иные обладают особенным талантом из обычного материала создавать премилые костюмы и прически. В одну минуту они свернут вам вокруг головы большую чалму и воткнут сбоку большое перо, потом накинут широкую юбку, проведут переднее полотнище назад и прикрепят к поясу, чтобы превратить его в шаровары, опояшут красным шарфом, навесят старую саблю, заткнут за пояс пистолет, нарядят в пеструю жилетку, приделают громадную бороду и в четверть часа превратят вас в свирепого пашу.

Загадки в лицах можно разыгрывать в тесном кружке знакомых, потому что от публики требуется снисходительность, без которой актеры будут чувствовать себя стесненными. Карикатуры знаменитостей, пародии на их произведения, причудливые выдумки — все тут позволительно.

Правил на подобного рода игру установить нельзя. Оттого можно советовать не забывать только трех вещей:

1) молчать в то время, как говорит другой

2) как можно менее оборачиваться к публике спиной

3) заботиться о краткости антрактов между тремя или четырьмя сценами,

составляющими одну загадку, чтобы публика не скучала, не охладела и не забыла содержания начала представления.

Труппе необходимо избрать из своей среды директора или распорядителя, обязанного устроить сцены до их начала, так чтобы всякий знал, что ему придется представлять и где занимать место.

Заметим, что для загадок в лицах костюмы менее важны, чем разговоры. В этом отношении все должно идти гладко, живо и остроумно.

Случается, что между очень молодыми людьми, находится способный принять на себя женские роли субреток, инженю и даже первых любовниц. Это может только увеличить забавность представления.

И все-таки самой распространенной игрой в гостиных были карты.

В некоторых гостиных играли невероятно увлекательно и вполне безобидно. В 70-х годах 19 века почтенная Елизавета Петровна Макулина состояла на службе у императрицы Марии Александровны и, кроме прочего, заведовала гардеробом и бриллиантами государыни, ее квартира находилась в здании Зимнего дворца, над Комендантским подъездом и выходила окнами на Дворцовую площадь почти против Александровской колонны. По средам здесь устраивали журфиксы — дамские приемы.

Это были модные вечера, на которые собиралась золотая молодежь Петербурга. Кроме танцев и других развлечений в гостиной Елизаветы Петровны всегда играли.

«Еженедельные вечеринки ее по средам, обыкновенно привлекали, кроме родных… не мало знакомых: артистов, художников и золотой молодежи — офицеров гвардейских полков… Изредка только, и то в конце вечера, в уютном будуаре хозяйки, причудливой драпировкой отделенном от ее спальни, составлялась не большая, но серьезная партия — по маленькой в преферанс».

Засиживались за полночь, около 12 часов накрывали на стол. Потом играли в преферанс, рисовали, увлекались буриме и шарадами.

Молодые люди отдельно, a parte , развлекались игрой « в извозчики- пулики и крестики», незатейливую игру, в которой бывало немало забавных ситуаций. По правилам, количество игроков было неограниченным. На столе мелом рисовали круги от центра к краю. Каждый из играющих должен был положить на первый от края круг кольцо, жетон, монету или любой мелкий предмет.

«Раздавал карты тот, кто открывал наименьшую, считавшуюся козырем. Каждый из присутствующих по очереди выдергивал карту наугад у соседа справа, и, когда очередь доходила до сдававшего, карты открывались, и у кого оказывалась наименьшая козырная, подвигался вперед на один круг, сдавал карты всем, кроме себя, и не принимал участия в игре до тех пор, пока снова открытые карты не давали заместителя. Главным и чуть ли не самым интересным и существенным интересом игры было обращение на ты с тем, с кем обыкновенно говорили на вы, и наоборот.

Каждый старался на этом подловить, заставить продвинуться вперед на один круг, и кто первый попадал в центр, давал фант. Избранное по запискам жюри присуждало фанты, разыгрываемые в конце игры».

Однажды двум молодым художникам выпало поделить стол пополам и изобразить по женской головке. Оба необыкновенно талантливо справились со своей задачей, и всем стало очень жаль стирать такие удачные рисунки и досадно, что не пришло никому в голову предложить перо, карандаш и бумагу. Иногда жюри назначало в качестве фанта чтение стихов, показ карточного фокуса, музыкальный экспромт или решение ребуса. Эта игра вызывала много шума и смеха.

Е. Келлер «Светская жизнь в интерьерах столичных особняков.»

» Русские игры для всех возрастов»

elsa555.livejournal.com

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА XIX ВЕКА. АКТИВНЫЕ ИГРЫ

Продолжаем повествование об играх, распространенных в XIX веке.

_____________________________________________

Первое определение йо-йо – древняя игрушка из двух одинаковых по размеру и весу дисков, скрепленных осью с привязанной к ней веревкой. Йо-йо основана на механической инерционности вращения катушек и их взаимодействия с верёвкой и между собой. При броске йо-йо, размотав до конца верёвку, начинает свой возврат по ней в руку играющего. Сейчас существует несколько стилей игры, о которых много написано в просторах всемирной паутины.

Диаболо Диаболо представляет собой катушку, которая может крутиться на веревке (диаболо чем-то схоже с йо-йо). Веревка в свою очередь привязана к двум палкам. С помощью палочек вы манипулируете катушкой. Ее можно подбрасывать в воздух, ловить, катать и крутить. Чтобы диаболо не слетало с веревки, оно должно постоянно вращаться. Чем быстрее, тем лучше.

Прямым предшественником современного тенниса считается реал-теннис, или жё-де-пом (фр. jeu de paume, в буквальном переводе игра ладонью), появившийся в XI веке. Вначале в реал-теннисе, как и в ручной пелоте, мяч отбивали рукой, затем появились перчатки, биты и, наконец, в XVI веке, ракетки и сетка. На это же время приходится пик популярности жё-де-пома, но реал-теннис оставался популярен среди европейской аристократии и в последующие столетия.

Гольф Спортивная игра, в которой отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, пытаясь пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов. Считается, что игра в гольф зародилась в Шотландии и была изобретена пастухами, которые с помощью посохов (будущих клюшек) загоняли камни в кроличьи норы. Предположительно игра существовала уже в XIV веке, а в XV веке в Шотландии вышло несколько законов, запрещавших играть в «гоуф». В XVII веке клюшками в мяч играли уже в Нидерландах. Игра в её современном виде оформилась в XIX веке в Шотландии.

Поло Командный вид спорта с мячом, в котором участники играют верхом на лошадях, и перемещают мяч по полю с помощью специальной клюшки. Целью игры является поразить ворота соперника наибольшее количество раз.

Городки Старинная русская игра, её история насчитывает много веков. Считалось, что это игра для простого люда, но история свидетельствует, что в городки с увлечением играли императоры Пётр I и Николай II, генералиссимус А.В. Суворов, В.И. Ульянов(Ленин) и И.В. Сталин. Игра в городки была излюбленным физическим упражнением для многих выдающихся деятелей отечественной науки, культуры, писателей. Среди них — нобелевский лауреат академик И.П. Павлов, генетик Н.В. Тимофеев-Ресовский, певец Ф.И. Шаляпин, музыкальный критик и композитор В.В.Стасов, классики мировой литературы Л.Н. Толстой и А.М. Горький. Правила игры.

Стрельба из лука Олимпийский вид спорта с 1900 года.

Жмурки Существует несколько вариантов игры. Жмурку, выбранного жеребьевкой, ставят в центре игровой площадки и завязывают глаза, а он поворачивается несколько раз. Затем следует диалог: «Где стоишь?» — «На мосту». — «Что продаешь?» — «Квас». — «Ищи три года нас». Участники игры расходятся по комнате, жмурка идет их искать. Двое играющих с завязанными глазами изображают слепых. Остальные, взявшись за руки, становятся вокруг них. Один слепой ловит другого, причем тот, который ловит, спрашивает все время партнера о чем-либо, а партнер, откликнувшись или ответив на вопрос, быстро меняет место. Игра продолжается, пока первый слепой не поймает второго. Затем слепые выбирают на свое место других. Каждый слепой дотрагивается до одного из участников и, задав какой-нибудь вопрос, старается по голосу узнать его. Если отгадывает, тот становится на его место, если нет, то слепой подходит к другому участнику и снова пытается отгадать. Выпуск № 9

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА XIX ВЕКА. САЛОННЫЕ ИГРЫ

Продолжаем повествование о салонных играх в XIX веке.

_____________________________________________

Бильбоке (фр. bilboquet) – представляет собой шарик, прикреплённый к палочке. В процессе игры шарик подбрасывается и ловится на острие палочки или в чашечку. Побеждает тот, кто сможет поймать шарик наибольшее количество раз подряд. Игра бильбоке имела в 19 веке поразительное по своим масштабам распространение: ее разновидности встречались во всех странах Европы, Северной и Южной Америки, Японии. Правилами игры часто предусмотрены сложности для игрока, предполагающие значительное мастерство в обращении с этим снарядом. Например, в японской разновидности игры (кендама) нужно поймать шарик четырьмя способами: сначала на тонкий конец рукоятки (шпиль), затем в чашу, потом в небольшое углубление в основании чаши (дно), и, наконец, на толстый конец рукоятки.

Пазлы Пазлы были изобретены в Англии в 1761 году Джоном Спилсбери. Лондонский торговец географическими картами, придумал новое учебное пособие – «разрезанную географическую карту». Он стал наклеивать черно-белые гравюры географических карт на роскошную тонкую панель из ливанского кедра и красного дерева и разрезать получившийся «сэндвич» на мелкие куски причудливой формы. Каждый такой кусочек содержал немного географической информации, и, собирая элемент за элементом нужные участки, ученик изучал географию. Несмотря на высокую цену (больше месячной заработной платы промышленного рабочего), новинка имела огромный успех. Но XIX век внес в судьбу складных картинок свои коррективы: уже к его середине благодаря широкому распространению в Америке штамповки по картону пазлы значительно подешевели и стали доступны каждому. Это привело к широкой популярности пазлов во всем мире. Затем вместо черно-белых появились цветные картинки.

|

stydopedia.ru

Продолжаем повествование об играх, и на этот раз читайте о салонных забавах в XIX веке.

_____________________________________________

В игре участвует от двух до шести человек. Используются волчки разных размеров и форм. Игра проводится как на столе, так и на полу.

Бирюльки – это небольшие соломинки (или палочки – деревянные, камышовые, костяные или из любого другого, даже искусственного материала) сантиметров в десять длиной, а числом от шестидесяти до ста. Бирюльками могут быть не только соломинки или палочки, а и любые подходящие для разбирания кучи мелкие предметы, сделанные из дерева, картона или проволоки.

Блошки Старая игра, ее еще называли пуговки. Правила игры: Два игрока разбирают «блошки» по цветам. Расставляют свои «блошки» вокруг плошки. Нажимают битой на край «блошки», так, чтобы она запрыгнула в плошку. Игроки «прыгают» по очереди. Выигрывает тот, чьи «блошки» первыми окажутся в плошке.

Шахматы

Шашки

Нарды (трик-трак) Нарды (бэкгэммон, тавла) – настольная игра для двух игроков на специальной доске, разделенной на две половины. Бросая кости и передвигая шашки в соответствии с выпавшими очками, пройти шашками полный круг по доске, зайти ими в свой дом и выбросить их за доску раньше, чем это сделает противник.

Лото Игра на особых картах с напечатанными на них рядами цифр. Состоит в том, что играющие закрывают на картах номера, обозначенные на специальных фишках (чаще деревянных или пластмассовых бочонках). Номера называет один из участников игры, которые он читает на бочонках, доставаемых из мешка «втёмную». Выигрывает тот игрок, который раньше закроет все цифры на своей карточке. При этом игроками могут назначаться промежуточные выигрыши, в которых выигрывает тот, кто закроет один и более горизонтальных рядов на своей карточке. В России лото известно с XIX века.

Домино Игра домино родом из древнего Китая, где она называлась «Костяные таблички», и своим происхождением обязана еще более старой игре в кости. На китайских табличках, кстати, как и на костях, не было нулевого очка («мыло»). Оно появилось в Европе, куда домино завез венецианец Марко Поло. Вначале этой игрой занимались монахи, затем из Италии она перекочевала во Францию, в конце XVIII веке появилась в Англии.

Гусек Тип настольных игр, который происходит от игры «Гусь», популярной в средневековой Франции и быстро распространившейся в Европе.

Салонные игры. Шарады Первые шарады (charade — беседа) появились в VI веке у Симфосия — «Загадки». С XVIII века они вошли в моду у французов (Журнал «Mercure de France»). В средневековье шарадами называли повозки на двух колесах. Позднее в лексиконе феодалов, предававшихся словесным развлечения после сытного ужина, это слово стало означать «целый воз болтовни». Вообще же, шарада — это загадка, составленная в стихах, в ней задуманное слово распадается на несколько отдельных частей, причем каждая из них представляет собой самостоятельное слово, как правило, односложное. Например: «кит + ель», «мышь + як», «вино + град», «пар + ус» и т.п. Разгадав каждую часть шарады и сложив эти части вместе, легко узнать задуманное слово. Первое слово над чайником тает, Определяем значение первого слова в этой шараде: над чайником тает, видимо, «пар». Затем определяем значение второго слова: скорее всего, у папы над губой растет — это «ус». Сложив оба слова, получаем ответ на шараду — «парус», который ветер морской надувает и приглашает в плаванье. Философ — первый слог шарады, Кроме того существовал и такой тип шарад, при котором части основного слова задавались не в стихотворной форме, а небольшой постановкой. Как разыгрывается подобная шарада очень хорошо описано в романе Шарлотты Бронте «Джен Эйр». С вашего позволения я процитирую этот отрывок.

«В тот вечер, когда кто-то предложил «разыгрывать шарады», я долго гадала, чем они намерены заняться, – столь велико было мое невежество. Призвали слуг, из столовой унесли столы, водворили канделябры на новые места, стулья были расставлены полукругом напротив арки. Пока мистер Рочестер и остальные джентльмены руководили этими перестановками, дамы бегали вверх-вниз по лестнице и звонили своим камеристкам. Призвали миссис Фэрфакс: от нее пожелали узнать, какие шали, платья, шарфы и прочее имеются в доме. Начался обыск гардеробов на третьем этаже, и камеристки охапками уносили вниз их содержимое – парчовые юбки на обручах, атласные карако, черные газовые шарфы, кружева, ленты и т.д. Затем все это подверглось тщательному осмотру, и выбранные вещи были унесены в примыкающий к гостиной будуар.

Тем временем мистер Рочестер вновь собрал дам в кружок, чтобы решить, кто будет играть на его стороне.

– Мисс Ингрэм, разумеется, моя, – сказал он, а затем назвал обеих мисс Эштон и миссис Дент, которой я как раз помогла застегнуть браслет. Он посмотрел на меня. – Вы будете играть? – спросил он.

Я покачала головой. Вопреки моим опасениям он не стал настаивать и позволил мне тихонько сесть на мое обычное место.

А он и его помощницы скрылись за портьерой, остальные – их возглавлял полковник Дент – сели на расставленные полумесяцем стулья. Мистер Эштон посмотрел в мою сторону и, видимо, предложил, чтобы меня пригласили присоединиться к ним, однако леди Ингрэм тотчас воспротивилась.

– Нет, – услышала я ее голос, – она слишком глупа для участия в такой игре.

Вскоре зазвонил колокольчик, и портьера была откинута, открыв грузную фигуру сэра Джорджа Линна, которого мистер Рочестер тоже забрал себе. Он был закутан в белую простыню, на столике перед ним лежал открытый толстый том, а рядом стояла Эми Эштон в плаще мистера Рочестера и с книгой в руке. Кто-то невидимый энергично зазвенел колокольчиком, и тут Адель (настоявшая, чтобы ее взяли в компанию ее опекуна) выбежала вперед, разбрасывая цветы из корзинки, висевшей у нее на локте. Затем появилась несравненная мисс Ингрэм, облаченная в белое: с ее головы ниспадала длинная вуаль, а лоб венчал венок из роз. Рядом с ней шел мистер Рочестер, и они вместе приблизились к столику, где опустились на колени, а миссис Дент и Луиза Эштон, тоже в белом, встали у них за спиной. Началась пантомима, несомненно, изображавшая обряд бракосочетания. Когда она завершилась, полковник Дент и его компания посовещались шепотом, а затем он громко объявил: – Bride! [Невеста! (англ.)]

Мистер Рочестер ответил поклоном, и портьера опустилась.

Прошло порядочно времени, прежде чем импровизированный занавес вновь взвился, открыв декорацию, куда более замысловатую, чем в первой сцене. Как я уже упоминала, гостиная была расположена выше столовой, куда вели две ступеньки. Теперь на верхней, в двух-трех шагах от края, стояла большая мраморная чаша, в которой я узнала одно из украшений оранжереи, где она помещалась среди тропических растений и служила приютом золотым рыбкам. Несомненно, при таком весе и размерах принести ее оттуда было очень нелегко.

На ковре рядом с чашей сидел мистер Рочестер в костюме и тюрбане, сооруженных из шалей. Одежда эта удивительно гармонировала с его темными глазами, смуглой кожей и лицом язычника. Он выглядел настоящим восточным эмиром, владыкой шелкового шнурка или его жертвой. [Восточные властители, чтобы убрать неугодного вельможу, посылали к нему палача с шелковым шнурком, который затягивали у него на горле.] Вскоре появилась мисс Ингрэм, тоже в восточном наряде: талию обвивал кушак из алого шарфа, голова была повязана вышитым платком. Красивые руки были обнажены по плечи, и одной она грациозно придерживала кувшин, поставленный надо лбом. Фигура, лицо, смуглость, весь ее облик приводили на ум красавиц Израиля времен патриархов. Несомненно, такое впечатление она и старалась произвести. Она приблизилась к чаше и наклонилась над ней, словно зачерпывая кувшином воду, а затем снова поставила его на голову. Сидевший у колодца, казалось, окликнул ее, о чем-то попросил. Она «тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его». Тогда из складок одежды на груди он извлек ларчик, открыл и показал ей великолепные браслеты и серьги. Она изобразила изумление и восторг. Опустившись на колени, он поставил ларчик с драгоценностями у ее ног. Ее лицо и жесты выражали ошеломление и радость. Незнакомец застегнул браслеты на ее запястьях и вдел золотые обручи ей в уши. Елиезер и Ревекка! Не хватало только верблюдов.

Отгадывающие вновь тихо посовещались, но, видимо, так и не пришли к согласию, какое слово или слог изображала эта сцена. От их имени полковник Дент потребовал, чтобы было показано «целое», после чего занавес вновь опустился.

Когда он открылся в третий раз, видна была лишь часть гостиной, остальное загораживала ширма, на которую набросили какую-то темную грубую ткань. Мраморную чашу убрали, а на ее месте стояли сосновый стол и кухонный табурет, тускло освещенные лишь фонарем – восковые свечи были погашены.

Среди этого убожества сидел мужчина – сжатые кулаки покоились на его коленях, глаза были устремлены в пол. Я узнала мистера Рочестера, хотя вымазанное сажей лицо, беспорядок в одежде (один рукав был почти оторван, словно в драке), отчаявшееся угрюмое выражение, взлохмаченные, спутанные волосы очень его изменили. Когда он шевельнулся, раздался лязг – на его руках были цепи.

– Bridewell! [Название лондонской тюрьмы (второй слог well означает «колодец»).] – воскликнул полковник Дент, и шарада была решена |

stydopedia.ru

Развлекательная культура XIX века. Салонные игры, часть 2

Развлекательная культура XIX века

Развлекательная культура XIX векаБильбоке

Бильбоке (фр. bilboquet) – представляет собой шарик, прикреплённый к палочке. В процессе игры шарик подбрасывается и ловится на острие палочки или в чашечку. Побеждает тот, кто сможет поймать шарик наибольшее количество раз подряд. Игра бильбоке имела в 19 веке поразительное по своим масштабам распространение: ее разновидности встречались во всех странах Европы, Северной и Южной Америки, Японии.

Правилами игры часто предусмотрены сложности для игрока, предполагающие значительное мастерство в обращении с этим снарядом. Например, в японской разновидности игры (кендама) нужно поймать шарик четырьмя способами: сначала на тонкий конец рукоятки (шпиль), затем в чашу, потом в небольшое углубление в основании чаши (дно), и, наконец, на толстый конец рукоятки.

Пазлы

Пазлы были изобретены в Англии в 1761 году Джоном Спилсбери. Лондонский торговец географическими картами, придумал новое учебное пособие – «разрезанную географическую карту». Он стал наклеивать черно-белые гравюры географических карт на роскошную тонкую панель из ливанского кедра и красного дерева и разрезать получившийся «сэндвич» на мелкие куски причудливой формы. Каждый такой кусочек содержал немного географической информации, и, собирая элемент за элементом нужные участки, ученик изучал географию. Несмотря на высокую цену (больше месячной заработной платы промышленного рабочего), новинка имела огромный успех.

В течение десятилетий пазлы использовались только для географических карт. Затем их стали использовать и для изучения других предметов, в частности сохранились пазлы из хронологической таблицы с датами правления английских королей и королев. Чего только в дальнейшем не разделяли на кусочки – портреты, изображения исторических сражений и даже библейские события.

Но XIX век внес в судьбу складных картинок свои коррективы: уже к его середине благодаря широкому распространению в Америке штамповки по картону пазлы значительно подешевели и стали доступны каждому. Это привело к широкой популярности пазлов во всем мире. Затем вместо черно-белых появились цветные картинки.

Пазлы стали быстро набирать популярность, в том числе и в дореволюционной России и буквально за несколько лет стали модным салонным увлечением. Пузели – так они назывались в то время в России – завозили в основном из Англии.

Настольный теннис (table tennis, пинг-понг)

Спортивная игра, основанная на перекидывании мяча ракетками через игровой стол с сеткой по определённым правилам, в которой целью игроков является достижение ситуации, когда мяч не будет отбит противником. Впервые название «пинг-понг» стало встречаться начиная с 1901 года (до этого в ходу были аналогичные по интонациям названия: Флим-Флам, Виф-Ваф а также Госсима). Джон Джаквес зарегистрировал придуманное название. Оно получилось из сочетания двух звуков: Пинг – звук, издаваемый мячом, когда он ударяется о ракетку, и Понг – когда мяч отскакивает от стола.

Бильярд

Бильярд (фр. billard, от фр. bille – шар или фр. billette, billart — палка) – собирательное название нескольких настольных игр с разными правилами, а также специальный стол, на котором происходит игра. Характерной особенностью всех игр на бильярде является передвижение шаров с помощью кия.

Птицы летают

Все усаживаются в кружок, и ведущий начинает игру, например, следующими словами: «Я много путешествовал по разным странам, особенно интересуясь миром природы – растениями, животными, птицами. И однажды пришел к такому любопытному выводу: все живые существа, покрытые перьями, летают. Все птицы летают!» Он кладет указательный палец себе на колено; прочие делают то же. А далее при назывании каждого летающего существа все должны поднимать палец.

Рассказчик продолжает: «Утки летают, гуси летают, синицы летают» – и т. д. Но вдруг он говорит: «Львы летают», или «Горы летают», или «Щуки летают»…

Многие слушатели «с разбегу» поднимают палец и на эти названия, тем более что сам рассказчик имеет право поднимать палец и обманным путем, провоцируя ошибки остальных.

Ошибавшихся заставляют платить фант.

Буриме

Буриме (фр. bouts-rimés – «рифмованные концы») – литературная игра, заключающаяся в сочинении стихов, чаще шуточных, на заданные рифмы, иногда ещё и на заданную тему. Иногда к буриме относят и другую игру, называемую также «игрой в чепуху»: записывают несколько строк или даже строф и передают листок партнёру для продолжения, оставив видимыми только последние из них. Можно также начать рисунок какого-либо существа, скажем, с головы, подвернув листок бумаги так, чтобы партнёр видел только шею и дорисовал туловище и т.д.

Появились в XVII веке (изобретатель – малоизвестный французский поэт Дюло), но особое распространение приобрела в XIХ – ХХ веке – сначала только в салонах, а затем и в самых широких кругах (студенты, пенсионеры и др. категории). Наряду с флиртом, пасьянсом, лото и домино является излюбленным занятием масс, конкурируя даже с занятиями активными видами спорта.

Шарады

Шарада представляет собой разбиение слова на слоги таким образом, что каждый слог имеет смысл самостоятельного слова. После чего, как в загадке, даётся описание каждого из этих слов-слогов (например, факт + ура = фактура). Понятие слога в шарадах не совпадает с понятием слога в фонетике. Слог в шараде лишь в частном случае может представлять собой фонетический слог, но может состоять и из нескольких фонетических слогов, а может вообще не содержать гласных.

Слоги в шарадах могут быть любой части речи: глаголы, существительные, прилагательные, в отличие от других головоломок. Чаще всего шарады представлены в стихах. При этом задуманное слово распадается на односложья.

Российская история этих затей началась в XVIII веке. В следующем веке, с 1845 года, шарады стали регулярно помещаться на страницах петербургского журнала «Иллюстрация».

ptel.cz

Бальные (салонные) игры. Шалости цветов.

— Чем занимались дамы и кавалеры на балах?

— Конечно, танцевали!

Так думает большинство наших современников. Но танцы — это все-таки физическая нагрузка, а некоторые танцы могли продолжаться от 15 до 45 минут, а то и больше. После такой нагрузки хотелось отдохнуть, заняться чем-то спокойным. Или же что делать тем, кто не танцует столь длинный танец. — Общаться! — скажете вы. Но как? Этикет того времени ограничивал возможности общения людей, да и скромность и застенчивость встречались гораздо чаще, чем в наши дни. Как же тогда дать понять юной прелестнице, что она вам понравилась? Как же сообщить блистательному кавалеру, что вы склонны ответить на его ухаживания? Как сохранить вашу беседу в тайне? Ответить на этот вопрос можно двумя словами — карты флирта или же флирт цветов.

Язык цветов, завоевавший сердца светских дам Европы еще в 17 веке, в начале 19 века покорил и российское общество. Светские молодые люди могли использовать около четырехсот видов растений, каждому из

которых соответствовало небольшое изречение или краткая реплика в

возможном разговоре на вымышленном языке цветов. Однако держать столько информации в голове было слегка проблематичным, да и путаница возникала, что могла скомпрометировать обе стороны. Поэтому утилитарное значение подобного языка к началу 19 века практически утратилось, но появилась салонная игра. Так в чем же ее суть? Печатались карточки с названиями цветов. Использовалось 10-15 названий, и каждому названию соответствовала какая-то фраза. Фразы на каждой карточки не повторялись. Всего таких карточек в наборе могло быть от 45 до 100 штук. Соответственно и «фразовый запас» был достаточно большим. Доступ к этим карточкам имели все желающие. Каждый, кто пожелает, втайне от других присутствующих, сказать что-либо

кому-нибудь из участвующих, обменяться с ним взглядами, выбирает по

карточкам соответствующую его желанию или настроению фразу и, передавая

её лицу, с которым намерен завести разговор, называет вслух только

цветок, название которого стоит перед намеченной им фразой и ожидает

ответа.

Язык цветов, завоевавший сердца светских дам Европы еще в 17 веке, в начале 19 века покорил и российское общество. Светские молодые люди могли использовать около четырехсот видов растений, каждому из

которых соответствовало небольшое изречение или краткая реплика в

возможном разговоре на вымышленном языке цветов. Однако держать столько информации в голове было слегка проблематичным, да и путаница возникала, что могла скомпрометировать обе стороны. Поэтому утилитарное значение подобного языка к началу 19 века практически утратилось, но появилась салонная игра. Так в чем же ее суть? Печатались карточки с названиями цветов. Использовалось 10-15 названий, и каждому названию соответствовала какая-то фраза. Фразы на каждой карточки не повторялись. Всего таких карточек в наборе могло быть от 45 до 100 штук. Соответственно и «фразовый запас» был достаточно большим. Доступ к этим карточкам имели все желающие. Каждый, кто пожелает, втайне от других присутствующих, сказать что-либо

кому-нибудь из участвующих, обменяться с ним взглядами, выбирает по

карточкам соответствующую его желанию или настроению фразу и, передавая

её лицу, с которым намерен завести разговор, называет вслух только

цветок, название которого стоит перед намеченной им фразой и ожидает

ответа. Например, Вы посылаете даме, незнакомой, и оттого такой желанной,

карточку и произносите: «Левкой». В ней написано: «Вы

завладели моим сердцем». Или «Роза»: «Я влюблён, влюблён как мальчик». Она может ответить, найдя соответствующую карточку и названия цветка:

«Вы смелы на словах, посмотрим как на деле», «Что прикажите делать?», возможно, так: «С Вами попадёшься » или «Опасный Вы человек», а

может и вовсе: «На что Вы мне?».

Например, Вы посылаете даме, незнакомой, и оттого такой желанной,

карточку и произносите: «Левкой». В ней написано: «Вы

завладели моим сердцем». Или «Роза»: «Я влюблён, влюблён как мальчик». Она может ответить, найдя соответствующую карточку и названия цветка:

«Вы смелы на словах, посмотрим как на деле», «Что прикажите делать?», возможно, так: «С Вами попадёшься » или «Опасный Вы человек», а

может и вовсе: «На что Вы мне?».Так как на всех карточках помещены наименования всё тех же цветов, то ни ревнивый супруг, ни лучшая подруга, ни симпатичный сосед — Никто другой! не знают тайну Вашего разговора. Если Вы не нашли подходящей фразы на картах, которые у Вас в руках, Вы можете заменить часть их или все на лежащие на столе. В этой забаве нет очередности хода, нет и самих ходов — это просто светская беседа. Просто вместо фраз Вы слышите названия цветов.

yksdance.blogspot.com

От «гуська» до «пузеля». 10 популярных настольных игр XIX века | Люди | ОБЩЕСТВО

Сложно сказать, когда человечество открыло для себя настольные игры. Упоминание об игре как таковой можно встретить еще в древних записях и документах. В XIX столетии возникла теория игр: люди стали изучать стратегии для победы с помощью математического метода. Именно в эту историческую эпоху появилось множество настольных развлечений для детей и взрослых. Одни из них дошли до нашего времени, другие были забыты.

SPB.AIF.RU выбрал на выставке «Человек играющий» в Главном здании Российской национальной библиотеки 10 самых популярных настольных игр XIX века.

Пузель

Первые пазлы появились в России в XIX столетии. Правда, называли их на немецкий манер – «пузель». Чаще всего на «пузелях» изображали детей, пейзажи сельской местности или виды Петербурга. Современному человеку такие «пузеля» показались бы слишком простыми – в них было не больше ста деталей. С началом советской эпохи все пазлы исчезли из продажи, и традиция их сборки возродилась лишь в 90-х годах XX века.

В «пузеле» было не больше ста деталей. Фото: АиФ/ Яна Хватова

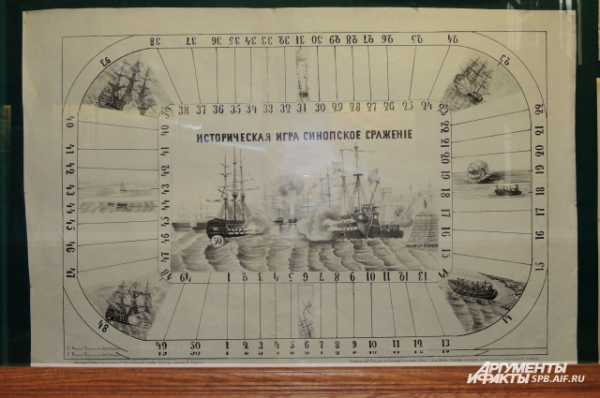

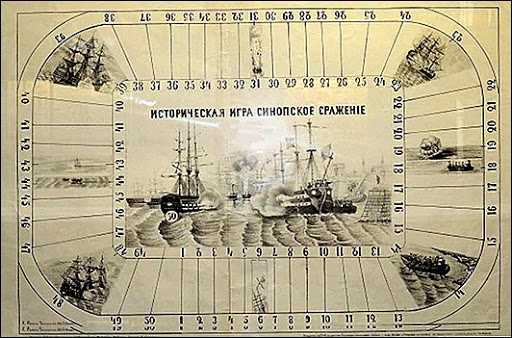

В «пузеле» было не больше ста деталей. Фото: АиФ/ Яна ХватоваСинопское сражение

После победы в Крымской войне в России стали пользоваться популярностью патриотические настольные игры. Одной из них была историческая игра «Синопское сражение». По правилам, первый игрок выступал за Россию, а второй – за Турцию. Соперники по очереди бросали кубик и шли к своей цели. На пути к победе их ждали кораблекрушения, вражеские пушки и шторм. Выигрывал тот, кто первым добирался до корабля противника.

«Синопское сражение» появилось после Крымской войны. Фото: АиФ/ Яна Хватова

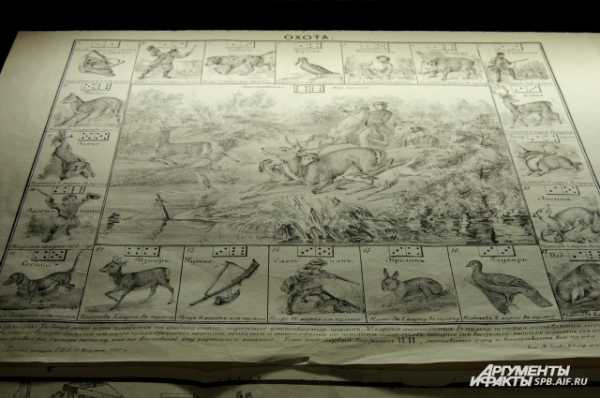

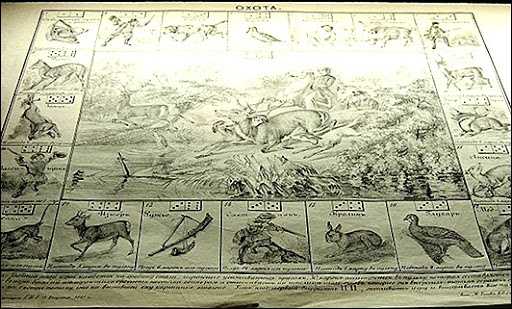

«Синопское сражение» появилось после Крымской войны. Фото: АиФ/ Яна ХватоваОхота

В XIX веке все азартные люди очень любили играть в кости. Чтобы традиционная игра не надоедала, они умудрялись придумывать множество вариантов этого развлечения. Одной из самых распространенных версий была «Охота». Все игроки получали определенное количество марок – игровых денег. Часть из них ставили на кон. Игроки по очереди бросали кости и в зависимости от выпавшего числа попадали на ячейку игрового поля с изображением охотников или животных. Если игроку посчастливилось попасть на ячейку с загонщиком, скотником или охотничьей собакой, он получал несколько марок из общей ставки. Если же игрок оказывался на поле с изображением кролика, барсука или глухаря, он был вынужден платить марки в банк. Всю сумму на кону получал тот игрок, который выкидывал «6:6».

В «Охоте» загонщики побеждали кроликов и барсуков. Фото: АиФ/ Яна Хватова

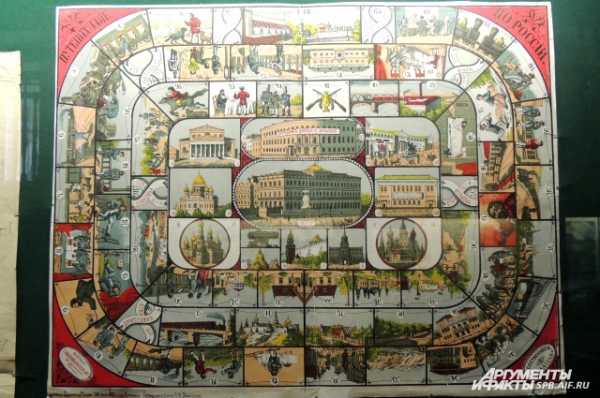

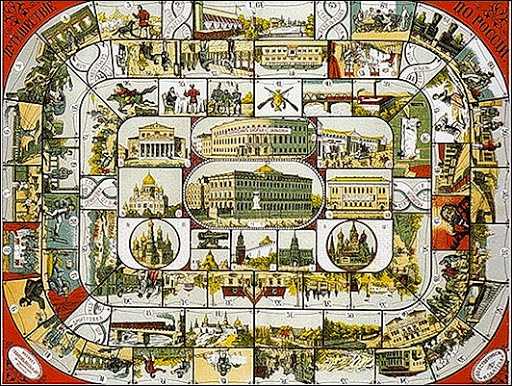

В «Охоте» загонщики побеждали кроликов и барсуков. Фото: АиФ/ Яна ХватоваПутешествие по России

В середине XIX века были распространены так называемые «игры-ходилки», где нужно было бросать кубик и продвигаться к финишу. Тогда же возникли игры на тему железной дороги. Одной из самых занимательных была игра «Путешествие по России». Перед игроками стояла задача совершить по железной дороге путешествие из Одессы в Москву и обратно. Свою дорогу игрок мог выбрать самостоятельно: можно было добраться до цели через Киев и Смоленск или через Харьков и Курск. В начале каждый игрок получал по локомотиву, который передвигался по игровому полю в зависимости от количества очков на кубике. По ходу путешествия игроки за марки покупали железнодорожные билеты и оплачивали путевые расходы. Кто быстрее вернется в Одессу – тот и победил.

В «Путешествии по России» надо было приехать из Одессы в Москву и обратно. Фото: АиФ/ Яна Хватова

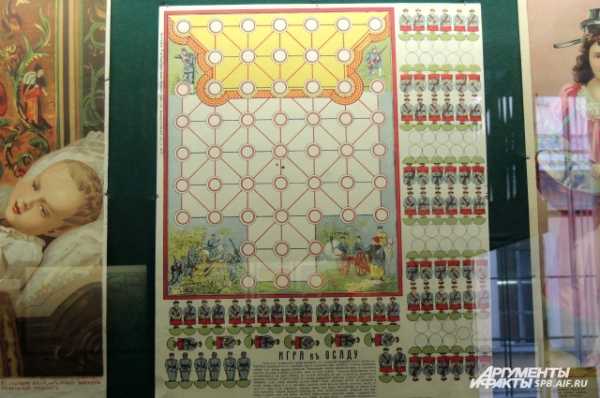

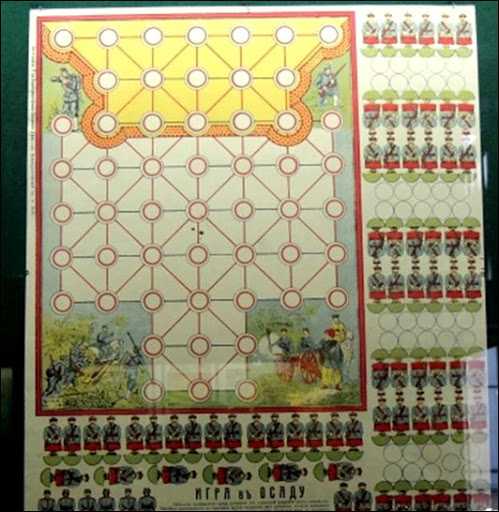

В «Путешествии по России» надо было приехать из Одессы в Москву и обратно. Фото: АиФ/ Яна ХватоваОсада крепости

Игра в «Осаду» стала своеобразным продолжением обычных шашек. На поле располагались бумажные фигурки – три японца помещались в крепость, а 36 китайцев должны были ее захватить. За ход можно было сделать передвижение на одну клетку только по красным линиям. Если за китайцем оказывалось пустое место, японец мог «съесть» его, как в шашках. Китайцы же не имели права «есть» своих противников. Игра заканчивалась либо когда китайцы занимали места в крепости, либо когда японцы «съедали» всех нападавших.

В «Осаде» китайцы пытались выманить японцев из крепости. Фото: АиФ/ Яна Хватова

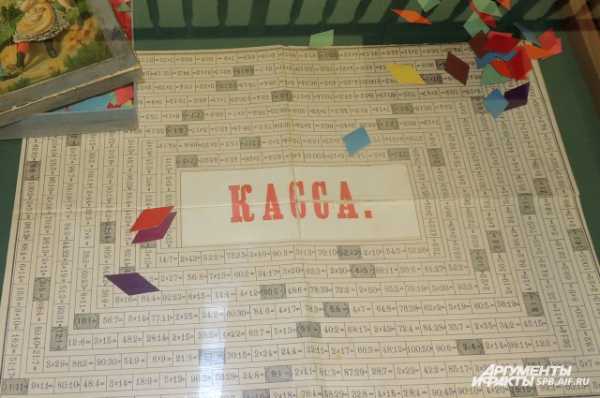

В «Осаде» китайцы пытались выманить японцев из крепости. Фото: АиФ/ Яна ХватоваГусек

Излюбленной игрой школьников того времени был «Гусек». Для победы здесь было важно отличное знание таблицы умножения. Игровое поле состояло из ячеек, в которых были написаны арифметические примеры, в которых нужно было умножить или поделить числа. Каждому игроку выдавалось 5 тысяч марок и «заставушка» — фишка. Все по очереди бросали кости и делали ход. Попадая на ячейку с математической задачкой, нужно было сразу же сказать ответ: сколько будет 76:19 или 26×3. Если ответ был правильным, игрок брал несколько марок из общей ставки – «пульки». Если школьник считал неверно, он платил марки на кон. Всю «пульку» срывал тот, кто выкидывал на костях точное число, необходимое для попадания в кассу.

Для победы в «Гуське» требовалось знание таблицы умножения. Фото: АиФ/ Яна Хватова

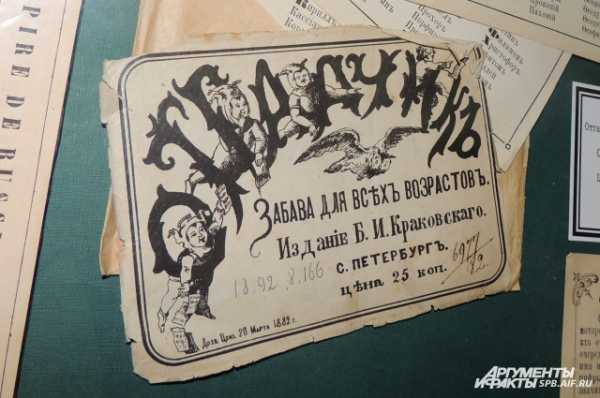

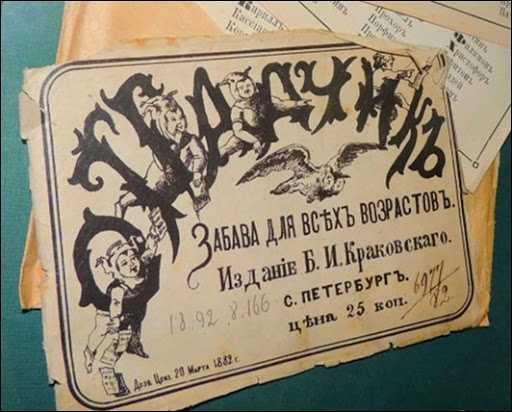

Для победы в «Гуське» требовалось знание таблицы умножения. Фото: АиФ/ Яна ХватоваОтгадчик

В игре «Отгадчик» могли принимать участие и дети, и взрослые. Первый игрок загадывал мужское имя, а второй показывал ему пронумерованные карточки, на которых было написано более 50 мужских имен. Первый участник указывал карточки, на которых можно встретить загаданное имя. Отгадчик складывал их номера и смотрел в список, где каждому имени соответствовало какое-либо число. Так второй игрок выяснял, какое имя загадал его оппонент – Артамон, Феодул или Карп.

«Отгадчик» выяснял имя, задуманное оппонентом. Фото: АиФ/ Яна Хватова

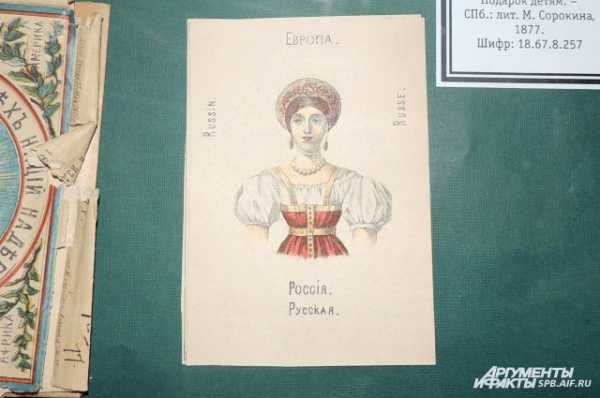

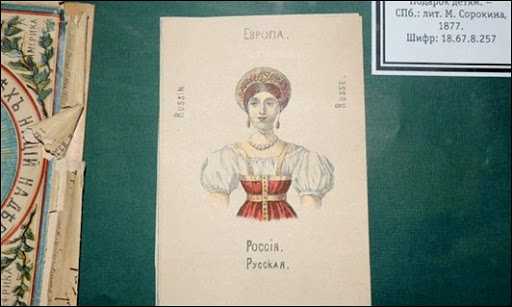

«Отгадчик» выяснял имя, задуманное оппонентом. Фото: АиФ/ Яна ХватоваИгра наций

В этой игре участникам раздавали равное количество карт, на которых были написаны названия девяти разных национальностей и изображены женщины в народных костюмах. Всего же в колоде было по четыре карты каждого народа. Игроки клали карты на стол рубашкой вверх и по очереди переворачивали по одной карте. Когда на столе появлялись две одинаковые карты, их владельцы должны были быстро прокричать название страны, к которой принадлежал изображенный народ. У кого быстрее это удавалось, тот забирал себе обе карты. Участник, у которого заканчивались все карты, выбывал из игры. Эта игра стала прообразом бумажных кукол со сменными нарядами: у каждого участника была табличка с нарисованным женским лицом, а во всех картах на месте лиц были сделаны прорези. Таким образом, игроки «примеряли» разные национальные костюмы на одну барышню.

В «Игре наций» можно было примерять на барышню разные национальные костюмы. Фото: АиФ/ Яна Хватова

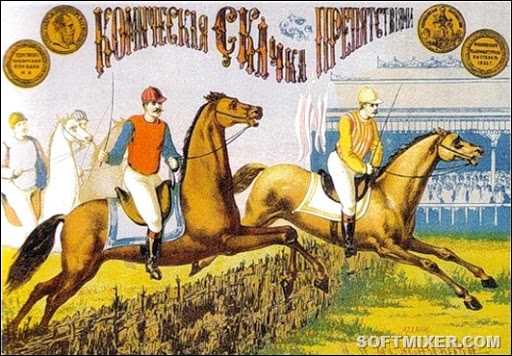

В «Игре наций» можно было примерять на барышню разные национальные костюмы. Фото: АиФ/ Яна ХватоваСкачка с препятствиями

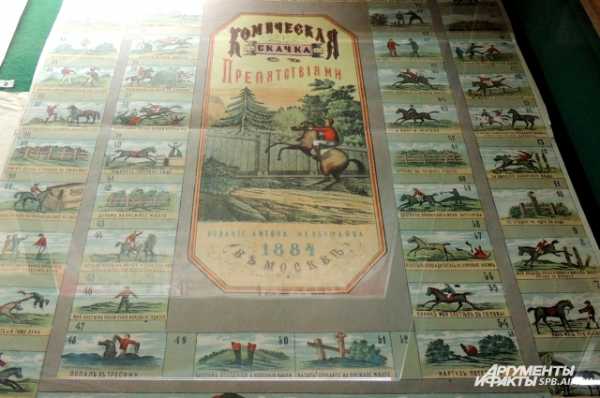

«Скачка с препятствиями» — не хитрая, но очень веселая и увлекательная игра. Здесь нужно играть за жокея, который стремится преодолеть все 100 ячеек игрового поля. Участники бросают кости и постепенно движутся к своей цели, но на каждой второй ячейке их подстерегает опасность. По ходу игры охотники принимают незадачливого жокея за тетерева и подстреливают его, из-за кустов появляется пудель и пугает лошадь, всадник попадает в трясину, теряет парик, слетает с лошади и попадает в другие передряги, которые затормаживают его продвижение. На финальной ячейке победителя встречает надпись: «Наконец я преодолеваю препятствия и получаю приз. Вот он, знай наших!».

В игре «Скачки с препятствиями» жокею очень не везло. Фото: АиФ/ Яна Хватова

В игре «Скачки с препятствиями» жокею очень не везло. Фото: АиФ/ Яна ХватоваСамоделки

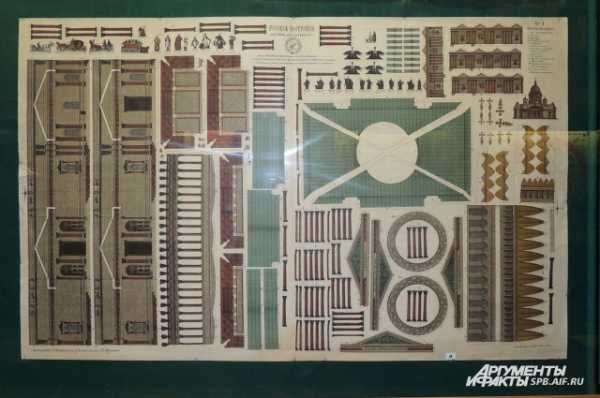

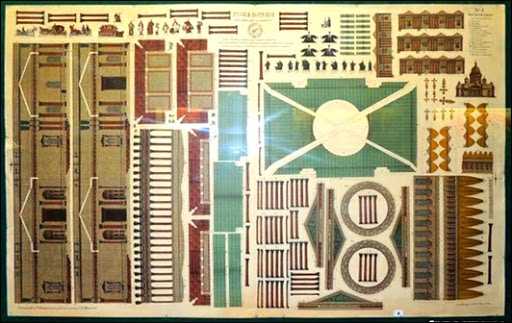

Открыть настольную игру можно было и в одиночку. Людям было не жалко потратить свое время за склеиванием бумажных макетов – «самоделок». Из бумаги нужно было вырезать и склеить архитектурное сооружение или целую композицию. Среди популярных «самоделок» был Исаакиевский собор, Александровский сад, Мариинский театр, Петергофский вокзал и Адмиралтейская площадь. На макете для вырезания были учтены все детали зданий: например, нужно было по отдельности вырезать и приклеивать каждую скульптуру, украшавшую Исаакиевский собор, а для получения Мариинского театра нужно было вырезать несколько десятков фрагментов крыши.

В XIX веке были популярны «самоделки» с макетами дворцов, соборов и площадей. Фото: АиФ/ Яна Хватова

В XIX веке были популярны «самоделки» с макетами дворцов, соборов и площадей. Фото: АиФ/ Яна ХватоваСмотрите также:

www.spb.aif.ru

Настольные игры XIX века — от «гуська» до «пузеля»

Сложно сказать, когда человечество открыло для себя настольные игры. Упоминание об игре как таковой можно встретить еще в древних записях и документах. В XIX столетии возникла теория игр: люди стали изучать стратегии для победы с помощью математического метода. Именно в эту историческую эпоху появилось множество настольных развлечений для детей и взрослых. Одни из них дошли до нашего времени, другие были забыты….

Пузель

Первые пазлы появились в России в XIX столетии. Правда, называли их на немецкий манер – «пузель». Чаще всего на «пузелях» изображали детей, пейзажи сельской местности или виды Петербурга.

В «пузеле» было не больше ста деталей.

Современному человеку такие «пузеля» показались бы слишком простыми – в них было не больше ста деталей. С началом советской эпохи все пазлы исчезли из продажи, и традиция их сборки возродилась лишь в 90-х годах XX века.

Синопское сражение

После победы в Крымской войне в России стали пользоваться популярностью патриотические настольные игры. Одной из них была историческая игра «Синопское сражение».

«Синопское сражение» появилось после Крымской войны.

По правилам, первый игрок выступал за Россию, а второй – за Турцию. Соперники по очереди бросали кубик и шли к своей цели. На пути к победе их ждали кораблекрушения, вражеские пушки и шторм. Выигрывал тот, кто первым добирался до корабля противника.

Охота

В XIX веке все азартные люди очень любили играть в кости. Чтобы традиционная игра не надоедала, они умудрялись придумывать множество вариантов этого развлечения. Одной из самых распространенных версий была «Охота».

В «Охоте» загонщики побеждали кроликов и барсуков.

Все игроки получали определенное количество марок – игровых денег. Часть из них ставили на кон. Игроки по очереди бросали кости и в зависимости от выпавшего числа попадали на ячейку игрового поля с изображением охотников или животных.

Если игроку посчастливилось попасть на ячейку с загонщиком, скотником или охотничьей собакой, он получал несколько марок из общей ставки. Если же игрок оказывался на поле с изображением кролика, барсука или глухаря, он был вынужден платить марки в банк.

Всю сумму на кону получал тот игрок, который выкидывал «6:6».

Путешествие по России

В середине XIX века были распространены так называемые «игры-ходилки», где нужно было бросать кубик и продвигаться к финишу. Тогда же возникли игры на тему железной дороги.

В «Путешествии по России» надо было приехать из Одессы в Москву и обратно.

Одной из самых занимательных была игра «Путешествие по России». Перед игроками стояла задача совершить по железной дороге путешествие из Одессы в Москву и обратно. Свою дорогу игрок мог выбрать самостоятельно: можно было добраться до цели через Киев и Смоленск или через Харьков и Курск.

В начале каждый игрок получал по локомотиву, который передвигался по игровому полю в зависимости от количества очков на кубике.

По ходу путешествия игроки за марки покупали железнодорожные билеты и оплачивали путевые расходы. Кто быстрее вернется в Одессу – тот и победил.

Осада крепости

Игра в «Осаду» стала своеобразным продолжением обычных шашек. На поле располагались бумажные фигурки – три японца помещались в крепость, а 36 китайцев должны были ее захватить.

В «Осаде» китайцы пытались выманить японцев из крепости.

За ход можно было сделать передвижение на одну клетку только по красным линиям. Если за китайцем оказывалось пустое место, японец мог «съесть» его, как в шашках. Китайцы же не имели права «есть» своих противников.

Игра заканчивалась либо когда китайцы занимали места в крепости, либо когда японцы «съедали» всех нападавших.

Гусек

Излюбленной игрой школьников того времени был «Гусек». Для победы здесь было важно отличное знание таблицы умножения.

Игровое поле состояло из ячеек, в которых были написаны арифметические примеры, в которых нужно было умножить или поделить числа. Каждому игроку выдавалось 5 тысяч марок и «заставушка» — фишка.

Для победы в «Гуське» требовалось знание таблицы умножения.

Все по очереди бросали кости и делали ход. Попадая на ячейку с математической задачкой, нужно было сразу же сказать ответ: сколько будет 76:19 или 26×3.

Если ответ был правильным, игрок брал несколько марок из общей ставки – «пульки». Если школьник считал неверно, он платил марки на кон. Всю «пульку» срывал тот, кто выкидывал на костях точное число, необходимое для попадания в кассу.

Отгадчик

В игре «Отгадчик» могли принимать участие и дети, и взрослые. Первый игрок загадывал мужское имя, а второй показывал ему пронумерованные карточки, на которых было написано более 50 мужских имен.

«Отгадчик» выяснял имя, задуманное оппонентом.

Первый участник указывал карточки, на которых можно встретить загаданное имя. Отгадчик складывал их номера и смотрел в список, где каждому имени соответствовало какое-либо число. Так второй игрок выяснял, какое имя загадал его оппонент – Артамон, Феодул или Карп.

Игра наций

В этой игре участникам раздавали равное количество карт, на которых были написаны названия девяти разных национальностей и изображены женщины в народных костюмах. Всего же в колоде было по четыре карты каждого народа.

В «Игре наций» можно было примерять на барышню разные национальные костюмы.

Игроки клали карты на стол рубашкой вверх и по очереди переворачивали по одной карте. Когда на столе появлялись две одинаковые карты, их владельцы должны были быстро прокричать название страны, к которой принадлежал изображенный народ.

У кого быстрее это удавалось, тот забирал себе обе карты. Участник, у которого заканчивались все карты, выбывал из игры.

Эта игра стала прообразом бумажных кукол со сменными нарядами: у каждого участника была табличка с нарисованным женским лицом, а во всех картах на месте лиц были сделаны прорези. Таким образом, игроки «примеряли» разные национальные костюмы на одну барышню.

Скачка с препятствиями

«Скачка с препятствиями» — не хитрая, но очень веселая и увлекательная игра. Здесь нужно играть за жокея, который стремится преодолеть все 100 ячеек игрового поля.

Участники бросают кости и постепенно движутся к своей цели, но на каждой второй ячейке их подстерегает опасность. По ходу игры охотники принимают незадачливого жокея за тетерева и подстреливают его, из-за кустов появляется пудель и пугает лошадь, всадник попадает в трясину, теряет парик, слетает с лошади и попадает в другие передряги, которые затормаживают его продвижение.

На финальной ячейке победителя встречает надпись: «Наконец я преодолеваю препятствия и получаю приз. Вот он, знай наших!».

Самоделки

Открыть настольную игру можно было и в одиночку. Людям было не жалко потратить свое время за склеиванием бумажных макетов – «самоделок». Из бумаги нужно было вырезать и склеить архитектурное сооружение или целую композицию.

В XIX веке были популярны «самоделки» с макетами дворцов, соборов и площадей.

Среди популярных «самоделок» был Исаакиевский собор, Александровский сад, Мариинский театр, Петергофский вокзал и Адмиралтейская площадь.

На макете для вырезания были учтены все детали зданий: например, нужно было по отдельности вырезать и приклеивать каждую скульптуру, украшавшую Исаакиевский собор, а для получения Мариинского театра нужно было вырезать несколько десятков фрагментов крыши.

link

storyfiles.blogspot.com