Как выиграть в морской бой

Морской бой – популярная игра с простыми правилами. Задаваясь вопросом, как выиграть в морской бой, игроку в этом всегда поможет победный настрой и правильная стратегия.

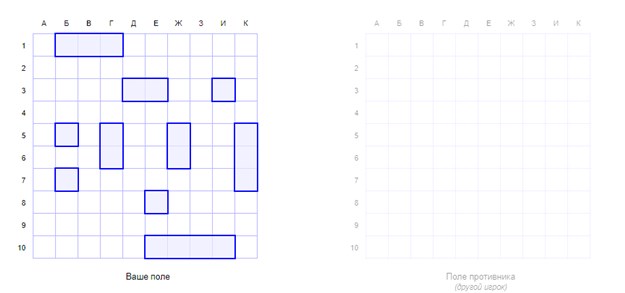

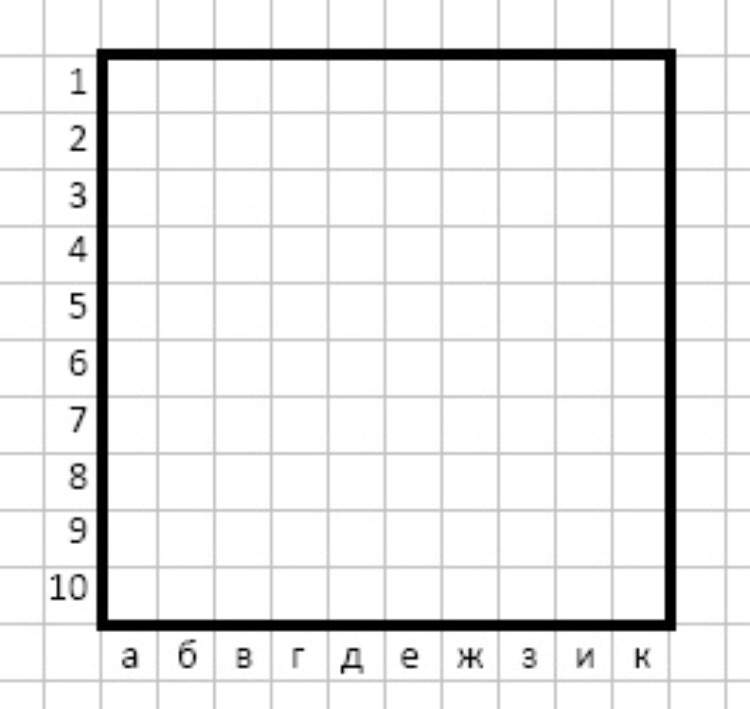

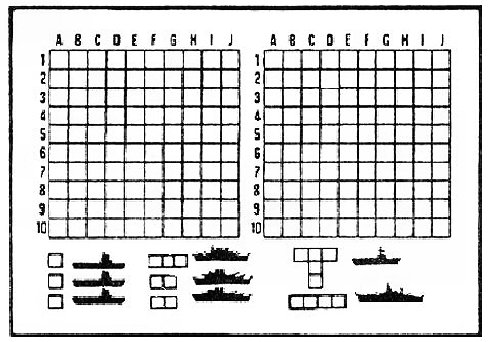

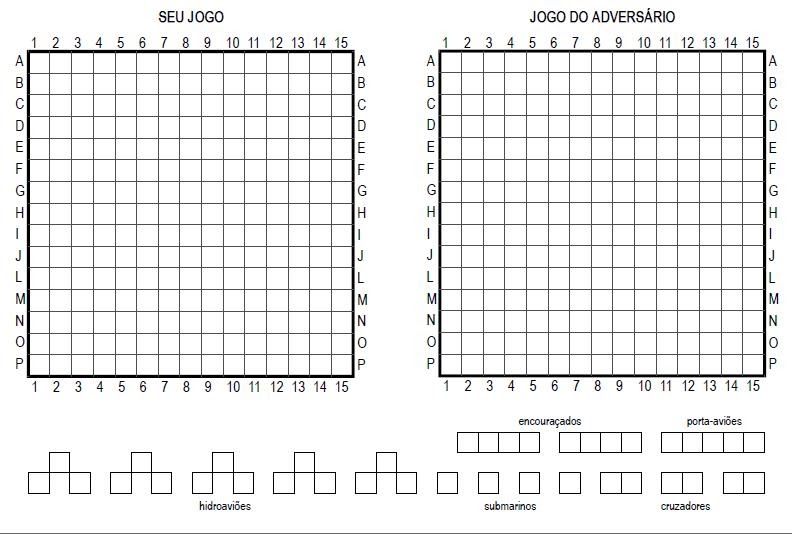

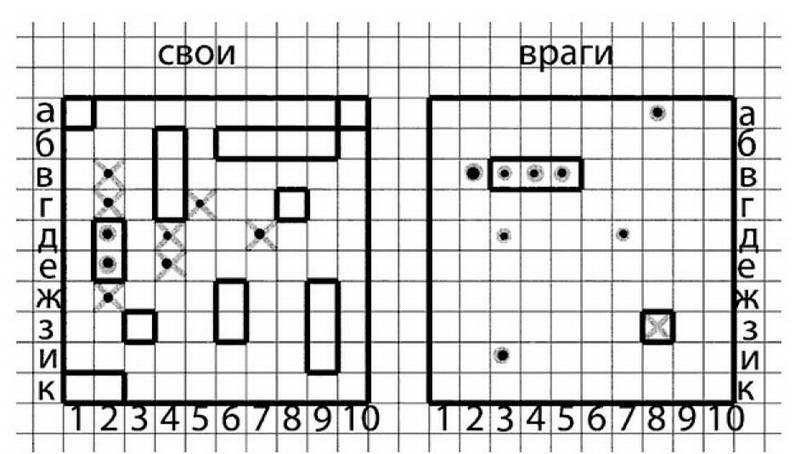

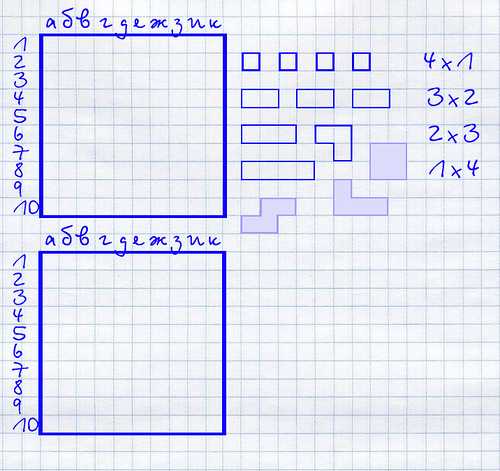

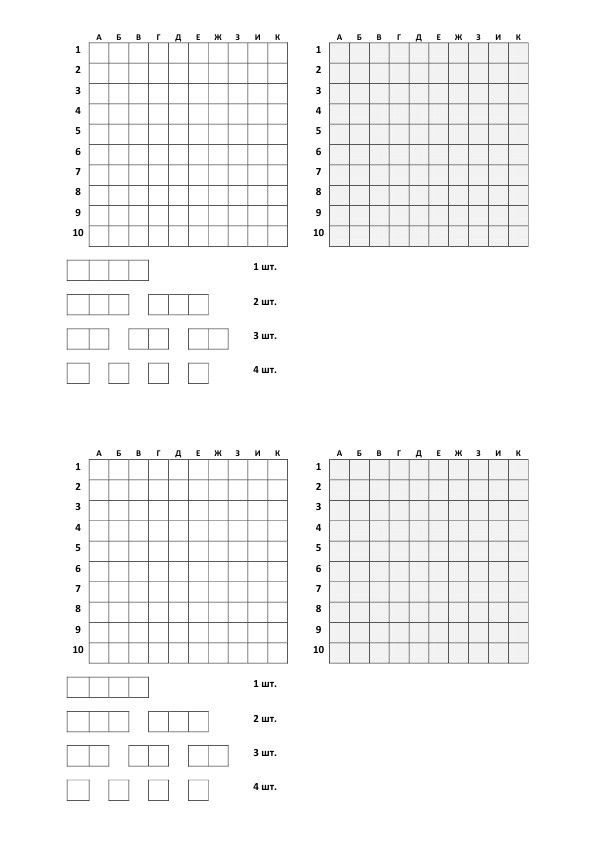

Для начала нужно вспомнить правила игры. В распоряжении у игрока десять кораблей: 1 четырехпалубный линкор, 2 трехпалубных крейсера, 3 двухпалубных эсминца и 4 однопалубных катера.

Флот располагается на поле так, чтобы суда не касались друг друга. Рядом нужно нарисовать такое же поле для противника, чтобы отмечать свои выстрелы. При промахе ход переходит к сопернику. Выигрывает тот, кто первый потопит флот оппонента.

Можно договориться с оппонентом о возможности менять форму судов, «загибать» корабли. Так суда на поле будут похожи на детали «Тетриса», их будет сложнее потопить, а играть станет интереснее.

Удачный расклад в игре зависит не от воли случая, а от двух важных компонентов стратегии:

- расстановка собственных судов;

- оптимальный вариант стрельбы по флоту противника.

Расположение кораблей

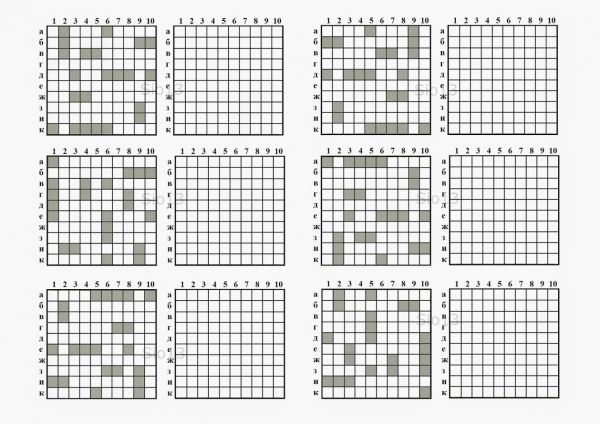

Существуют несколько тактик для расстановки своего флота. Сработает тактика или нет, будет зависеть от тактики стрельбы соперника. В любом случае, бессистемное расположение кораблей не приведет к заведомо хорошему результату.

«Половина поля»

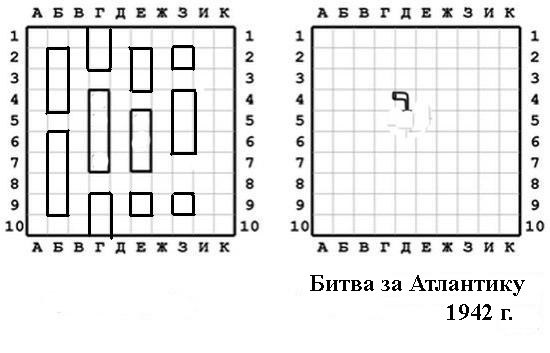

Первая тактика заключается в том, что линкор, крейсеры и эсминцы располагаются на одной половине поля.

А вот четыре катера располагаются на противоположной стороне, в результате они становятся практически неуязвимы. Противнику придется сделать очень много выстрелов, прежде чем он услышит «Убит!».

«Диагонали»

Большинство игроков первым делом начинают простреливать поле по двум диагоналям – от угла к углу. Если соперник относится к этому типу, вторая тактика окажется весьма кстати. Все корабли располагаются таким образом, чтобы выстрелы по диагонали их не задели.

Эта тактика хороша тем, что ее можно применить вместе с еще одной тактикой расстановки. Продуманное расположение своего флота – половина успеха.

«Берега»

Третью тактику можно применять двумя способами. Первый способ прост – расположить все свои корабли по краям, чтобы середина поля осталась пустой. Пока противник будет бессистемно палить, гадая, куда подевались все суда, можно спокойно искать его флот.

Такая тактика может себя не оправдать, особенно, когда соперник догадается, в чем фишка. Если секрет расположения судов раскроется, соперник за минимальное количество ходов потопит всю флотилию игрока.

Второй способ более продуман и похож на тактику «Половина поля». Для этого линкор, крейсера и эсминцы расположить по берегам, а вот катера разбросать по всему полю.

Размещая крупные корабли таким образом, для катеров остается много свободного места. Стратегии для поиска катеров не существует, и соперник будет палить наугад, теряя драгоценные ходы.

Даже если противник не собирается обстреливать поле по диагонали, выстрелов по углам не миновать. Таким образом, клетки А1, А10, К1, К10 лучше не занимать. Также нежелательно располагать корабли в самом центре поля – Д5, Д6, Е5, Е6.

Также нежелательно располагать корабли в самом центре поля – Д5, Д6, Е5, Е6.

Сила и неуязвимость игрока именно в однопалубных катерах – хотя уничтожить их можно с одного выстрела, для этого нужно их сначала найти. Чем надежнее они спрятаны, тем больше шансов одержать победу в партии.

Уничтожение противника

Для уничтожения флотилии соперника тоже существуют несколько тактик. Некоторые из них перекликаются с тактиками расстановки кораблей.

«Диагонали»

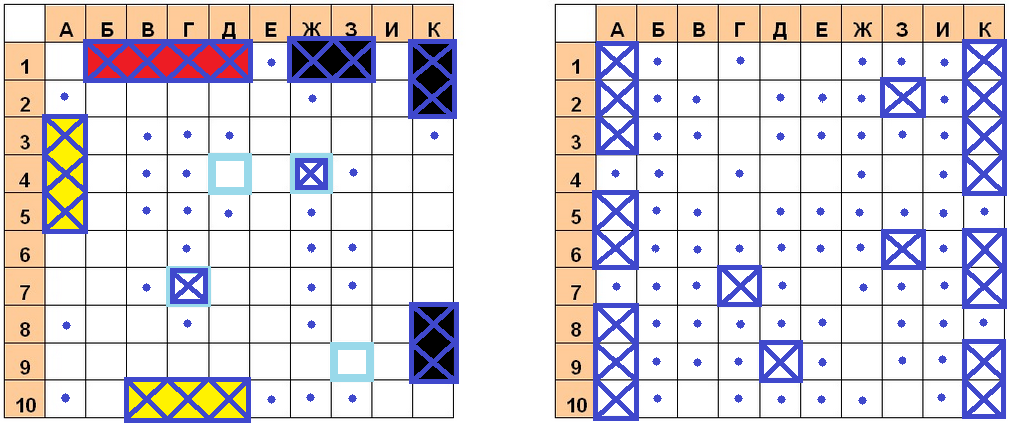

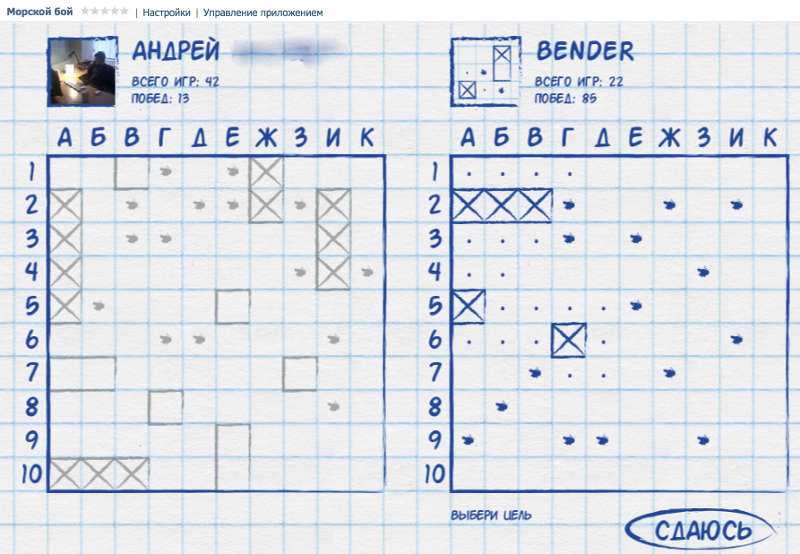

Многие люди хотя бы одно судно, но поставят на этой периферии. Поэтому вооружаемся терпением и методично простреливаем диагонали, чередуя для разнообразия направления стрельбы.

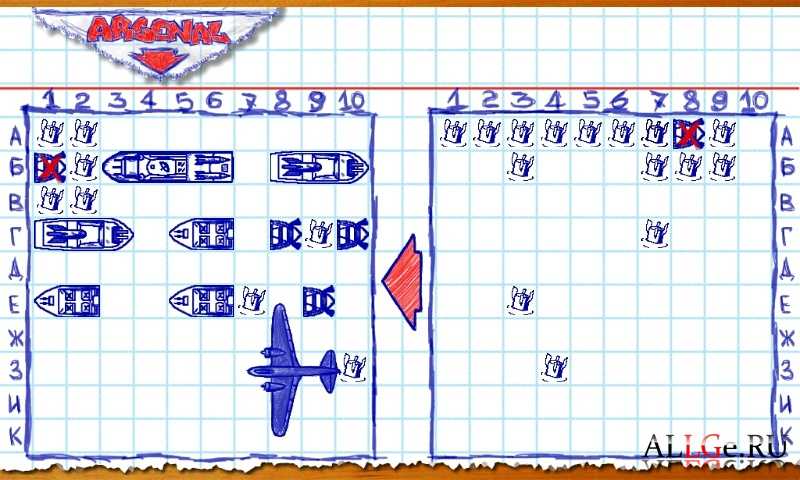

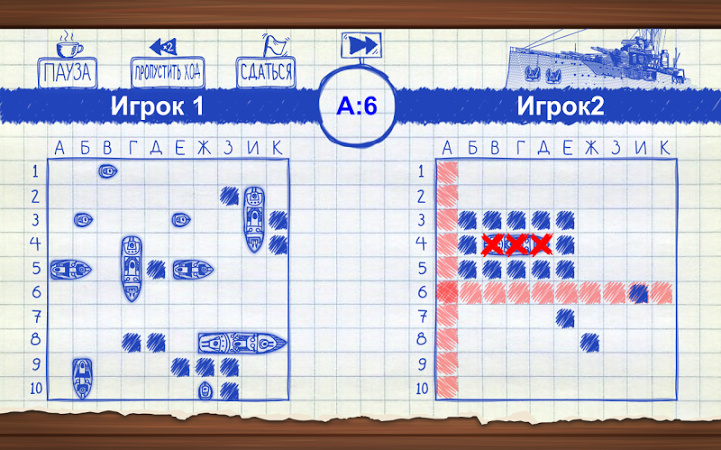

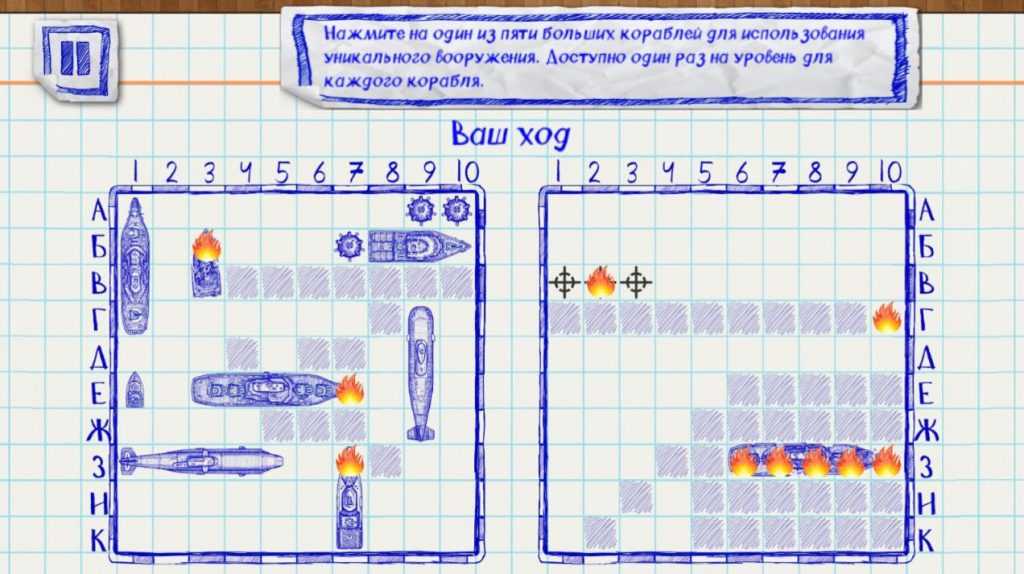

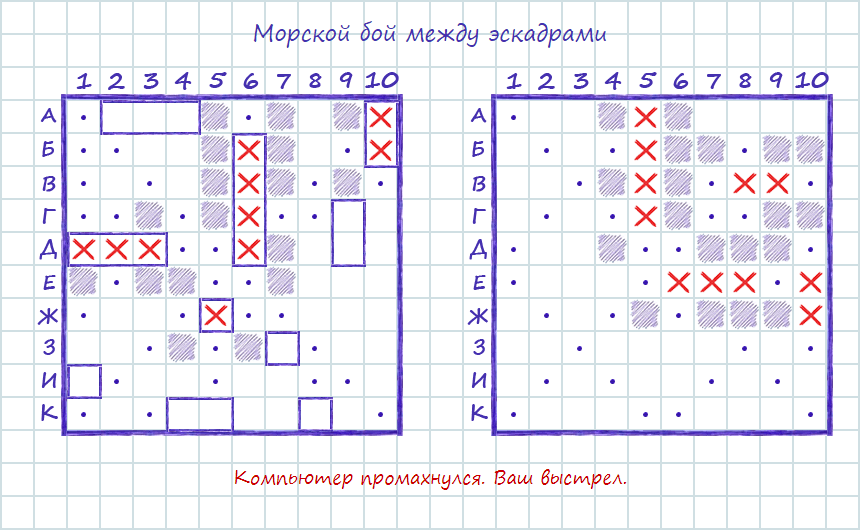

Игрок на картинке пренебрег тактикой правильного расположения и поплатился за это потерей линкора и катера.

Когда диагонали прострелены, можно продолжить стрельбу в шахматном порядке.

«Шахматы»

Из названия ясно, каким образом нужно «зачищать» поле противника. Тактика хороша тем, что позволяет достаточно быстро найти линкоры, эсминцы и крейсера. Однако, с поиском катеров придется попотеть.

Однако, с поиском катеров придется попотеть.

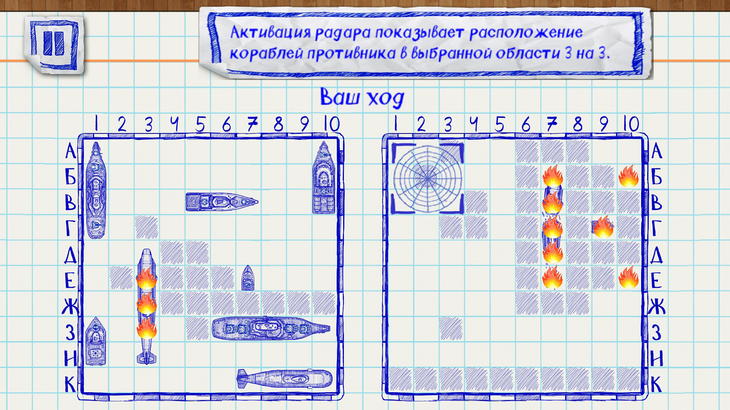

«Локатор»

Тактика немного похожа на «Шахматы», однако, со своей изюминкой. Чтобы воспользоваться этой тактикой в углах поля мысленно или прямо ручкой обозначить четыре квадрата размером 4 на 4 клетки.

Нужно обстрелять их по диагонали. Поле в результате будет разделено белым крестом. Учитывая количество судов, которые уже удалось потопить, найти остальные не составит труда. На картинке игрок обнаружил шесть кораблей благодаря тактике «Локатор».

«Гусиные лапки»

Уничтожение линкора дает игроку преимущество в том, что ему останется обстреливать куда меньшее количество клеток, чем если он подобьет, например, эсминец. Потопив линкор, вокруг него будет от 6 до 14 клеток, которые игроку обстреливать уже не нужно.

Итак, чтобы найти линкор, можно воспользоваться тактикой «Гусиные лапки». Для этого мысленно поделить поле на квадраты размером 4 на 4 клетки и в каждом квадрате сделать по четыре залпа.

В первом верхнем квадрате игрок дает залп по А3, Б4, В2, Г1. Далее остается повторить узор и в других квадратах. Линкор будет найден максимум за 24 выстрела.

После того как линкор найден и потоплен, можно перейти к наступлению на трехпалубные крейсера. Для этого в каждом квадрате нужно сделать всего по два выстрела.

В первом квадрате выстрелить по Б1 и Г3, с остальными миниполями поступить точно также. Одиннадцатый выстрел гарантированно подобьет крейсер.

Чтобы подбить двухпалубный эсминец в каждом квадрате нужно сделать по три выстрела. В первом квадрате палить по А2, Б3 и В4. Повторить тройной ход в остальных квадратах. В конце концов, останется самое сложное – поиск катеров. К сожалению тактики для их поиска нет. Игроку придется полагаться на свою интуицию или психологию противника.

Есть еще несколько правил для быстрого уничтожения флота соперника:

- Правилами «Морской бой» не предписывается обязательно добивать корабль после первого «Ранен!».

Однако, дело лучше довести до победного «Убит!», потому что так игрок сможет выяснить по каким клеткам можно не стрелять. Ведь суда не могут стоять вплотную друг к другу.

Однако, дело лучше довести до победного «Убит!», потому что так игрок сможет выяснить по каким клеткам можно не стрелять. Ведь суда не могут стоять вплотную друг к другу. - Обстреливая поле противника, не нужно топтаться на одном месте. Выстрелы должны охватить как можно большую площадь. Держа в голове понравившуюся тактику, игрок может «ходить» по полю, вместо того, чтобы продолжать обстреливать неудачный участок.

- Если соперник использует какую-то тактику, а не бессистемно палит по случайным клеткам, нужно включить голову. Иногда, присмотревшись к ходам противника, можно догадаться, как он расставил свои корабли.

- Часто играя с одним соперником, игрок может запоминать его тактику расстановки и обстрела, используя полученный опыт для улучшения собственной стратегии.

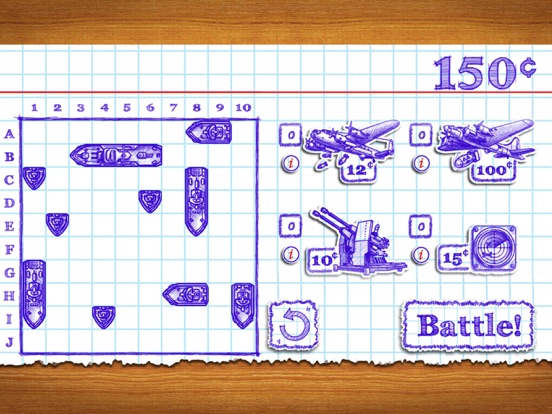

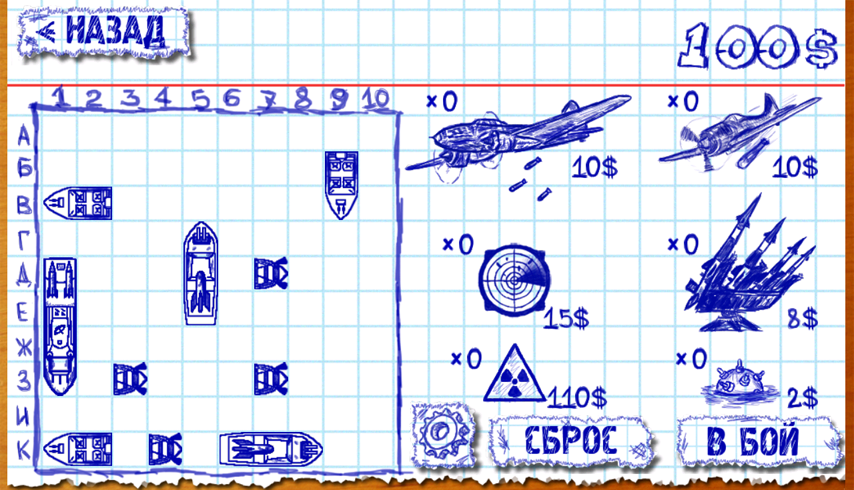

Для отработки навыков игры в «Морской бой» и проверки тактик можно воспользоваться онлайн-сервисами. Плюсы игровых сайтов в высокой скорости и низкой затрате ресурсов. А выработав и улучшив свою стратегию, игрок сможет блеснуть своими знаниями в партии с живым соперником.

Стопроцентного способа выиграть в «Морской бой» не существует, в конечном счете все зависит от стратегии противника и самого игрока. Именно по этой причине, «Морской бой» остается нескучным способом провести время.

ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА —[ Военная история ]— Шталь А. В. Малые войны 1920-1930-х годов

Предисловие

Перу известного военно-морского теоретика и историка заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, профессора, вице-адмирала Александра Викторовича Шталя принадлежит несколько оригинальных военно-исторических трудов, часть из которых включены в настоящий сборник.

Шталь получил неплохое военно-морское образование. В 1885 г. он окончил штурманский отдел Технического училища Морского ведомства в Кронштадте (вскоре преобразованного в Морское инженерное училище императора Николая I), в 1890 г. гидрографическое отделение Николаевской Морской академии, в 1896 г. временный Штурманский офицерский класс, а в 1904 г. курс военно-морских наук, созданный при Академии в 1896 г.

В 1885–1903 гг. он находился в заграничных плаваниях в Тихом океане и в Средиземном море. В должности штурмана крейсера «Забияка» занимался съемками побережья, получив навыки в самостоятельном проведении сложных гидрографических работ. Впервые же он участвовал в промерах на Онежском озере в период обучения в Техническом училище. В 1898–1903 гг. был [8] старшим штурманским офицером на эскадренном броненосце «Полтава», а затем старшим офицером на эскадренном броненосце «Севастополь». В 1900 г. принимал участие в снятии с камней броненосца береговой обороны «Адмирал Апраксин», наскочившего на риф у южной оконечности острова Гогланд в Финском заливе. А.В. Шталь успел получить и боевой опыт, участвуя в подавлении боксерского восстания в Китае в 1898–1901 гг.

После окончания курса военно-морских наук в 1904 г. служил в стратегической части военно-морского учебного отдела Главного Морского штаба, а 1906 г., с образованием Морского Генерального штаба, занимал должность помощника начальника этого штаба.

В соответствии с Наказом Морскому Генеральному штабу (основной документ, регламентировавший структуру и организацию деятельности Морского Генерального штаба) он включал в себя оперативную часть, отделения русской и иностранной статистики, военно-историческое отделение, а также делопроизводство по мобилизации флота. А.В. Шталю приходилось больше заниматься оперативной частью, в которых разрабатывали оперативные планы для Балтийского и Черноморского флотов и Сибирской флотилии.

Крупным достижением русской военно-морской науки явилось создание концепции ведения боя на минно-артиллерийской позиции, практическая реализация которой была осуществлена на Балтийском флоте в годы Первой мировой войны.

В 1910 г. капитана 1 ранга Шталя назначили на должность помощника начальника Николаевской Морской академии, а в 1913 г. произвели в генерал-майоры флота. Это назначение было не случайным. Шталю предстояло в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к офицерскому корпусу, организовать проведение военно-морских игр и взять под личный контроль подготовку офицеров дополнительного курса военно-морского отдела, готовившихся для дальнейшего прохождения службы в Морском Генеральном штабе. Все приходилось начинать с чистого листа. Методика работы штаба над составлением планов операций находилась в зачаточном состоянии, не были отработаны типовые штабные документы, теория военно-морского искусства только формировалась. Начальник Академии профессор Н.Л. Кладо работал над разработкой основ морской стратегии. Шталь занимался разработкой методики проведения военно-морской игры и основательно изучал работу штабов в английском, французском и германском флотах. Многие преподаватели посвятили свои исследования проблемам морской тактики. Среди слушателей дополнительного курса военно-морских наук выделялись М.А. Петров, М.И. Смирнов и М.Б. Черкасский. В 1914 г. под руководством А.В. Шталя Смирнов и Черкасский разработали «Наставление для боевой деятельности высших соединений флота», явившееся первым проектом боевого устава русского флота (этот документ мною проанализирован в книге «История военно-морского искусства: История теории стратегии, оперативного искусства и тактики военно-морского флота»; СПб, 1999).

Все приходилось начинать с чистого листа. Методика работы штаба над составлением планов операций находилась в зачаточном состоянии, не были отработаны типовые штабные документы, теория военно-морского искусства только формировалась. Начальник Академии профессор Н.Л. Кладо работал над разработкой основ морской стратегии. Шталь занимался разработкой методики проведения военно-морской игры и основательно изучал работу штабов в английском, французском и германском флотах. Многие преподаватели посвятили свои исследования проблемам морской тактики. Среди слушателей дополнительного курса военно-морских наук выделялись М.А. Петров, М.И. Смирнов и М.Б. Черкасский. В 1914 г. под руководством А.В. Шталя Смирнов и Черкасский разработали «Наставление для боевой деятельности высших соединений флота», явившееся первым проектом боевого устава русского флота (этот документ мною проанализирован в книге «История военно-морского искусства: История теории стратегии, оперативного искусства и тактики военно-морского флота»; СПб, 1999).

После Октябрьского переворота 1917 г. А.В. Шталь оставался в Морской академии, где вначале был преподавателем, а в 1922–1923 гг. возглавлял академическую фундаментальную библиотеку. Кстати, с 1910 г. Шталь был членом комиссии при библиотеке Морского министерства, где курировал приобретение книг по тематике военно-морского дела. Он собрал прекрасную морскую библиотеку, насчитывавшую около 2 тысяч томов, в том числе раритеты, такие, как первый русский Морской устав 1720 г., труды военно-морских теоретиков Пола Госта и Джона Клерка и др.

А.В. Шталь был помощником председателя созданной при Академии Морской исторической комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 гг. на море. Председателем этой комиссии был начальник академии профессор генерал-майор Н.

До 1917 г. в Николаевской Морской академии организацию штабов и их работу читали в курсе лекций по военно-морской администрации. А.В. Шталь предложил выделить это направление в самостоятельный раздел. В 1919–1922 гг. он разработал программу курса и написал лекции, а в 1923 г. стал старшим руководителем цикла предметов «Служба штаба» на военно-морском (командном) факультете (некоторое время исполнял обязанности начальника военно-морского факультета). На этой должности со всей полнотой раскрылся его талант педагога высшей военной школы. В сжатые сроки он разработал курс лекций, которые были положены в основу вышедшего в 1928 г. в Военно-морской академии РККА фундаментального труда «Служба штаба морских сил», явившегося первым по этой проблеме в отечественной историографии.

в Военно-морской академии РККА фундаментального труда «Служба штаба морских сил», явившегося первым по этой проблеме в отечественной историографии.

До этого он проштудировал практически всю отечественную и зарубежную литературу по проблеме штабной службы: перевел с французского языка и издал небольшим [11] тиражом «Регламент службы штабов морских сил», введенный в действие во французском флоте в 1922 г.; «Распределение обязанностей морского штаба» флота Великобритании; фундаментальный двухтомный труд Кастекса «Штабные вопросы».

Труд Шталя многие годы являлся основным учебником для слушателей академии. В нем достаточно подробно показана роль, значение и методика работы штаба. Большой интерес представляет историческая часть этого труда, в которой автор показал эволюцию штабов в русском флоте. Ценность этой части труда заключается в том, что автор сам был участником описываемых событий. До русско-японской войны 1904–1905 гг. морской министр считал своей главной задачей поддержание боевой готовности сил флота. На Главный Морской штаб он смотрел как на орган строевого и административного управления, но никак не оперативно-стратегического. У высшего руководства флотом бытовало мнение, что в мирное время флот должен быть готовым к выходу в море, оперативные же задачи возникнут сами по себе с началом войны. Это было глубокое заблуждение. Только после проигранной русско-японской войны был создан Морской Генеральный штаб и начали создавать штабы флотов, в состав которых входили и оперативные отделы. В 1911 г. в русском флоте появилось «Положение о командующем флотом» а в 1914 г. «Положение о штабе командующего морскими силами». А.В. Шталь по существу разработал основы работы штаба по подготовке решения командующего и по претворению его в жизнь, то есть сформулировал основы оперативного управления силами флота. При этом он дал рекомендации о том, как готовить решение командующего, как разрабатывать планы операции (боя), отдавать боевые распоряжения и претворять их в жизнь. Он также рассказал о том, как следует разрабатывать боевые документы: приказы, приказания, распоряжения, директивы, наставления, донесения, разведывательные сводки и др.

На Главный Морской штаб он смотрел как на орган строевого и административного управления, но никак не оперативно-стратегического. У высшего руководства флотом бытовало мнение, что в мирное время флот должен быть готовым к выходу в море, оперативные же задачи возникнут сами по себе с началом войны. Это было глубокое заблуждение. Только после проигранной русско-японской войны был создан Морской Генеральный штаб и начали создавать штабы флотов, в состав которых входили и оперативные отделы. В 1911 г. в русском флоте появилось «Положение о командующем флотом» а в 1914 г. «Положение о штабе командующего морскими силами». А.В. Шталь по существу разработал основы работы штаба по подготовке решения командующего и по претворению его в жизнь, то есть сформулировал основы оперативного управления силами флота. При этом он дал рекомендации о том, как готовить решение командующего, как разрабатывать планы операции (боя), отдавать боевые распоряжения и претворять их в жизнь. Он также рассказал о том, как следует разрабатывать боевые документы: приказы, приказания, распоряжения, директивы, наставления, донесения, разведывательные сводки и др.

В 1926 г. в книге «Кто должник? Сборник документированных статей по вопросу об отношениях между Россией, Францией и другими державами Антанты до войны 1914 г., во время войны и в период интервенции» Шталь [12] опубликовал статью «Прорыв «Гебена» и «Бреслау» в Черное море». В военно-морской истории трудно найти пример, когда появление одного корабля коренным образом меняло стратегическую обстановку на театре военных действий. Именно так произошло с появлением в Черном море германского «Гебена». Его появление принципиально изменило способы оперативного применения сил русского Черноморского флота. Появление этого корабля принципиально изменило соотношение сил сторон на Черном море, нарушило планы русского командования, лишив безраздельного господства на море.

С 1934 г. А. В. Шталь занимался исключительно проблемами истории военно-морского искусства и военно-морской истории, занимая последовательно должности начальника кафедры, профессора, старшего преподавателя кафедры военно-морской истории командного факультета Военно-морской академии им. К.Е. Ворошилова.

К.Е. Ворошилова.

До 1939 г. в Академии одновременно преподавали и военно-морскую историю и историю военно-морского искусства. При этом Александр Викторович стал читать два раздела: военно-морское искусство в ходе русско-японской войны 1904–1905 гг. и военно-морское искусство в войнах 1921–1939 гг. Одновременно он занимался исследованием проблемы борьбы на морских коммуникациях в период Первой Мировой войны 1914–1918 гг.

Поскольку в академии не было учебных материалов по так называемым «малым войнам», Шталь приступил к разработке учебных пособий, в которых рассмотрел греко-турецкую войну 1919–1922 гг., Дальневосточный конфликт 1929 г. (вошел в историю под названием Вооруженный конфликт между СССР и Китаем на КВЖД 1929 г.), итало-абиссинскую войну 1935–1936 гг. (вошла в историю под названием итало-эфиопская война 1935–1936 гг.) и Гражданскую войну и интервенцию в Испании 1936–1939 гг. (вошла в историю под названием Национально-революционная война испанского народа в 1936–1939 гг. ). Все эти пособия, вышедшие под рубрикой «Материалы по изучению войн периода 1921–1939 гг.», были опубликованы небольшим тиражом в Военно-морской академии и вскоре стали библиографической редкостью, [13] а рукопись по истории войны в Испании хранится в академической фундаментальной библиотеке в единственном экземпляре. Вышеперечисленные работы Шталя вошли в настоящее издание.

). Все эти пособия, вышедшие под рубрикой «Материалы по изучению войн периода 1921–1939 гг.», были опубликованы небольшим тиражом в Военно-морской академии и вскоре стали библиографической редкостью, [13] а рукопись по истории войны в Испании хранится в академической фундаментальной библиотеке в единственном экземпляре. Вышеперечисленные работы Шталя вошли в настоящее издание.

Будучи начальником кафедры военно-морской истории флагман 2 ранга Шталь подготовил к печати фундаментальный труд «Развитие методов операций подводных лодок в войну 1914–1918 гг. на основных морских театрах» (в серии «Библиотека командира» эта книга выходила дважды). Приведу лишь некоторые цифры из этого труда. В годы Первой Мировой войны в Германии были построены 344 подводные лодки, из которых 178 были потеряны, причем 44 лодки погибли от подрыва на минах, 38 были уничтожены глубинными бомбами, 19 торпедами, 16 артиллерией, 15 тараном, 12 судами-ловушками, 6 воздушными силами, а остальные потеряны по другим причинам. Субмарины потопили 5861 судно суммарным тоннажем 13 233 672 брт. (Шталь учитывал суда водоизмещением 100 т и более). Наибольшие потери судов произошли в 1917 г. В ходе так называемой «неограниченной подводной войны» в этом году немецкие подводники потопили 2734 судна. Кроме того, германскими лодками было потоплено 10 линейных кораблей, 20 крейсеров, 31 эскадренный миноносец, 3 канонерские лодки, 6 минных заградителей, 3 монитора 10 подводных лодок, 22 вспомогательных крейсера, 34 тральщика и сторожевых судна, 16 судов-ловушек, 1 база подводных лодок. Всего 156 кораблей и судов.

Субмарины потопили 5861 судно суммарным тоннажем 13 233 672 брт. (Шталь учитывал суда водоизмещением 100 т и более). Наибольшие потери судов произошли в 1917 г. В ходе так называемой «неограниченной подводной войны» в этом году немецкие подводники потопили 2734 судна. Кроме того, германскими лодками было потоплено 10 линейных кораблей, 20 крейсеров, 31 эскадренный миноносец, 3 канонерские лодки, 6 минных заградителей, 3 монитора 10 подводных лодок, 22 вспомогательных крейсера, 34 тральщика и сторожевых судна, 16 судов-ловушек, 1 база подводных лодок. Всего 156 кораблей и судов.

Читая лекции по истории военно-морского искусства слушателям Военно-морской академии, я всегда ссылаюсь на труды Александра Викторовича Шталя и привожу его цифры, акцентируя внимание на то, что на одну погибшую подводную лодку приходится 33,8 уничтоженных кораблей и судов противника. Если же переводить это соотношение в потерянное воевавшими сторонами водоизмещения, то цифра поражает воображение.

Впервые при чтении лекций по истории флота и истории военно-морского искусства Шталь использовал многокрасочные схемы и планировал издать «Альбом схем и таблиц по курсу истории военно-морского искусства». Однако такой труд увидел свет только в 1954 г. Его [14] авторами были преподаватели Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова капитаны 2 ранга И.Н. Соловьев, К.В. Пензин и Н.В. Большаков.

В 1934 г. в Военно-морской академии РККА им. К.Е. Ворошилова вышел труд А.В. Шталя «Оперативно-тактическое наследство морских сил после Мировой войны». Здесь приведены оперативно-тактические взгляды на способы ведения военных действий ведущих держав к началу Первой мировой войны и их развитие в ходе самой войны. Основными формами применения сил флота в ходе войны были блокада, малая война, крейсерская, минная, подводная, воздушная и химическая войны, десантные экспедиции, операции против берега, сражения (бои) между линейными и легкими силами. Из всех форм доминирующее значение и влияние имела подводная война. В войну появились авианосцы, а воздушные силы стали неотъемлемой частью морских сил. Опыт этой войны внес существенные коррективы в развитие военно-морского искусства: появились новые формы взаимодействия надводных, подводных и воздушных сил. Шталь пишет: «Мировая война выдвинула подводное оружие на одно из первых мест в борьбе на море; она доказала, что противопоставление однородных линейных сил не привело к цели. Подлодка вышла непобежденной из мировой войны, далеко не выявив всех своих возможностей». Появление нового оружия заставило пересмотреть способы ведения разведки, блокады, операций против берега, перевозки войск, а также методы ведения боя. В работе проанализированы меморандумы Джелико от 30 октября 1914 г. и от 27 апреля 1917 г., а также меморандум Шеера от 4 июля 1916 г.

В войну появились авианосцы, а воздушные силы стали неотъемлемой частью морских сил. Опыт этой войны внес существенные коррективы в развитие военно-морского искусства: появились новые формы взаимодействия надводных, подводных и воздушных сил. Шталь пишет: «Мировая война выдвинула подводное оружие на одно из первых мест в борьбе на море; она доказала, что противопоставление однородных линейных сил не привело к цели. Подлодка вышла непобежденной из мировой войны, далеко не выявив всех своих возможностей». Появление нового оружия заставило пересмотреть способы ведения разведки, блокады, операций против берега, перевозки войск, а также методы ведения боя. В работе проанализированы меморандумы Джелико от 30 октября 1914 г. и от 27 апреля 1917 г., а также меморандум Шеера от 4 июля 1916 г.

В этой работе он отмечал:

«Развитие техники вынуждало операторов и тактиков менять свои взгляды и вносить одну поправку за другой в методы ведения войны, операций эскадренного боя.

Несоответствие средств и способов новым условиям и задачам явилось причиной крушения предвоенных доктрин, доктрин линейного флота как универсального средства для решения всех вопросов войны на море.

Изменение и появление в течение войны новых средств борьбы, нового оружия, новых форм борьбы, влияние [15] и взаимодействие новых средств борьбы, массовое использование нового оружия совершенно изменили картину борьбы на море и привели к концу войны к коренному пересмотру взглядов в области стратегии, тактики и оперативного искусства».

А.В. Шталь подчеркивал, что концепция теоретиков относительно проведения генерального морского сражения не оправдалась.

С учетом боевого опыта он так представлял морской бой:

«Схема, будущего морского боя может быть сведена к некоторым общим очертаниям, отвечающим современной стадии развития оружия. Авиация составляет неотъемлемую часть морских сил, артиллерия увеличивает свою дальность, торпедное оружие тоже.Перед началом боя обе стороны выпустят самолеты с авианосцев. Авиация будет стремиться стеснить маневрирование противника и создать наивыгоднейшие условия для действия артиллерийского и торпедного оружия своей стороны, поэтому есть основание думать, что будущий бой начнется с борьбы за овладение воздухом. Артиллерия может начать бой с предельных дистанций. Не владеющий воздухом будет стрелять наудачу. Самолеты будут ставить дымзавесы, они будут сообщать о направлениях на противника, о его движении и падении снарядов. Побежденный в воздушном бою не сможет использовать артиллерию, каждый будет стараться уничтожить авианосцы противника.

В артиллерийском бою будет иметь преимущество та сторона, которая получит перевес в авиационном столкновении. Огневой бой ведется из-за дымовой завесы, и противник, лишенный воздушного наблюдения и корректировки, не будет в состоянии нанести вред даже небронированным кораблям, а сам подвергнется артиллерийскому обстрелу и внезапным торпедным атакам.

Одновременно ими последовательно будут вестись атаки с воздуха бомбардировочной и торпедоносной авиацией. Будут приняты все меры, чтобы перед боем ослабить противника атаками подлодок и стеснить его движение соответствующим их расположением во время боя». [16]

Он также отмечал, что линейный бой как универсальное средство для успешного исхода войны на море стал не только не выгоден, но и невозможен, а линейный корабль мог реализовать свои возможности только во взаимодействии с другими силами флота, а следовательно, морской бой должен превратиться в столкновение разнородных группировок. Это было принципиально новое явление в разработке теории военно-морского искусства. По его мнению, в морском бою должна возрасти роль легких сил флота. О перспективах развития флотов Шталь писал: «Изучение характера морских вооружений империалистических держав последнего периода показывает, что новая линия в строительстве и развитии морских сил определяется строительством легких сил в огромном масштабе, созданием мощного подводного флота и мощной морской авиации и модернизации старого линейного флота».

А.В. Шталь был неравнодушным к истории русско-японской войны 1904–1905 гг. В ходе этой войны погибли многие его друзья. Он разработал курс лекций, в которых проанализировал опыт применения русского и японского флотов. С точки зрения историзма, его рукописные лекции, хранящиеся в фундаментальной библиотеке Военно-морской академии, безукоризненны. О том, с какими чувствами Александр Викторович читал эти лекции, мне рассказывал адмирал флота Н. Д. Сергеев, который в то время был слушателем академии. В каждой лекции он называл множество фамилий офицеров, рассказывал о них, показывал фотографии. Когда же он переходил к рассказу о Цусимском сражении, у него на глазах появлялись слезы.

В марте 1947 г. А. В. Шталь вышел в отставку. За многолетнюю службу он был награжден орденами Св. Станислава 1-й, 2-й и 3-й степеней, Св. Анны 3-й степени, Св. Владимира 3-й и 4-й степеней, двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени и Трудового Красного Знамени. Умер он в 1950 г. и был похоронен на Серафимовском кладбище.

Умер он в 1950 г. и был похоронен на Серафимовском кладбище.

Профессор Военно-морской академии

капитан 1 ранга В.Д. Доценко

3 июня 2002 г. [17]

Морская боевая система | ВМФ | Оборона

Корейский эсминец нового поколения (KDDX)

Прочитайте больше

KDDX (корейский эсминец нового поколения)

Боевая система KDDX с использованием I-MAST, которая объединяет радиолокационные и коммуникационные устройства и антенну в одну единую систему с целью повышения живучести кораблей ВМФ.

Датчики и системы вооружения, установленные на военном корабле, интегрированы для поддержки оценки тактической обстановки, обеспечения информационных каналов, необходимых для принятия решений боевого управления, распределения вооружения, выполнения задач каждым компонентом операций (противовоздушные, противоракетные, противокорабельные). , противоназемные силы, РЭБ и т. д.)

д.)

Экспериментальная партия фрегата-III (FFX, партия-III)

Прочитайте больше

FFX партия III (экспериментальная партия фрегата III)

Синтетическая сенсорная мачта Hanwha Systems была первой разработкой синтетической сенсорной мачты в Корее. Синтетическая сенсорная мачта сочетает в себе систему боевого управления с датчиками, включая 4-стороннюю фиксированную на корпусе фазированную решетку MFR (многофункциональный радар) и IRST (инфракрасный поиск и отслеживание).

В нескольких одновременных ситуациях боевая система FFX может интегрировать и обрабатывать информацию, полученную от датчиков собственного корабля, а также из внешних источников, чтобы использовать информацию для управления кораблем и вооружением. Боевая система

FFX Batch III является самой современной боевой системой ВМФ, архитектура которой основана на технологии виртуализации, технологии проектирования системы интеграции высокой вычислительной мощности и промежуточного программного обеспечения реального времени с усиленными функциями безопасности. Прочитайте больше

Прочитайте больше

Филиппинский фрегат

(PN-FFG)

Прочитайте больше

Филиппинский фрегат (PN-FFG)

Боевая система PN-FFG была разработана для экспорта на основе проверенной на практике боевой системы FFX Batch II. Эта боевая система, установленная на фрегате класса Jose Rizal ВМС Филиппин, обеспечивает интеграцию различных датчиков, включая датчики собственного корабля, датчики оружия с тактическими каналами передачи данных. Он также способен выполнять противокорабельные, противолодочные и радиоэлектронные операции.

- Характеристики

- Применен базовый уровень 2.

- Стандарты архитектуры боевой системы

- COE (общая операционная среда) применяется

- Открытая конструкция на базе NOA, модульная конструкция

- Интеграция с тактическими каналами передачи данных

Корейский подводный корабль

(KSS-III)

Прочитайте больше

Корейский погружной корабль (KSS-III)

Боевая система KSS-II будет установлена на подводной лодке класса Jang Bogo ВМС РК.

Он взаимодействует с подводным акустическим датчиком, оптическими мачтовыми датчиками, а также с системами вооружения, включая торпеды, мины, управляемые ракеты и т. д., для выполнения задач подводных лодок, таких как наблюдение и отслеживание целей, назначение и поражение оружия и т. д.

Korea Destroyer eXperimental-III, партия II (KDX-III, партия-II)

Прочитайте больше

Korea Destroyer eXperimental-III, партия-II (KDX-III, партия-II)

KDX-III B2 использует интегрированную боевую систему Aegis, которая способна одновременно вести противовоздушную, противокорабельную и противолодочную войну.

Он связан с различными датчиками, включая радар поиска и сопровождения SPY-1D, EOTS (Электрооптическую систему наведения) и устройства радиоэлектронной борьбы, а также системы вооружения, включая 5-дюймовую морскую пушку, противовоздушную, противокорабельную, а также противолодочные ракеты и торпеды, а также системы ближнего боя для ведения эффективного боя посредством наблюдения за целями, отслеживания и оценки угроз.

- Особенности

- Программное обеспечение модульной конструкции с открытой архитектурой на основе NOA применяется к боевой системе Aegis.

- KIF: Разработка интерфейсов между боевой системой Aegis и другими военно-морскими системами

- K-GCS: применены местные корейские технологии проектирования в боевой системе Aegis для управления стрельбой.

Корейский эсминец eXperimental-I Боевая система улучшения характеристик (KDX-I PIP)

Прочитайте больше

Korea Destroyer eXperimental-I

Боевая система улучшения характеристик (KDX-I PIP)

KDX-I PIP предназначен для замены существующей боевой системы KDX-I на самую современную боевую систему местной разработки.

Link-16 (цифровой тактический канал передачи данных НАТО) устанавливается на боевую систему KDX-I PIP, которая позволяет объединенным или объединенным силам обмениваться информацией и иметь представление о тактической ситуации на театре военных действий. Таким образом, в нескольких одновременных боевых ситуациях боевая система может обрабатывать информацию, полученную от датчиков наблюдения собственного корабля и от других датчиков, вместе для поддержки принятия командных решений и управления вооружением.

Таким образом, в нескольких одновременных боевых ситуациях боевая система может обрабатывать информацию, полученную от датчиков наблюдения собственного корабля и от других датчиков, вместе для поддержки принятия командных решений и управления вооружением.

- Характеристики

- Базовый уровень 2 применен

- Стандартная архитектура боевой системы

- COE (общая операционная среда) применяется

- Открытая конструкция на базе NOA, модульная конструкция

Малайзия Учебное судно

(МОЙ-ТРВ)

Прочитайте больше

Малайзийское учебное судно (MY-TRV)

Боевая система MY-TRV — боевая система экспортного назначения, разработанная с использованием местных корейских технологий. Эта система связана с EOTS (Электрооптическая система наведения) и системами вооружения, такими как 30-мм морские орудия и т. Д., Для противовоздушных и противолодочных операций. Благодаря наблюдению за целями, отслеживанию, оценке угроз, управлению вооружением боевая система поддерживает командные решения, боевые действия и тренировки на борту.

Д., Для противовоздушных и противолодочных операций. Благодаря наблюдению за целями, отслеживанию, оценке угроз, управлению вооружением боевая система поддерживает командные решения, боевые действия и тренировки на борту.

- Характеристики

- Базовый уровень 2 применен

- Стандартная архитектура боевой системы

- COE (общая операционная среда) применяется

- Открытая конструкция на базе NOA, модульная конструкция

- Интерфейс с EOTS и 30-мм морскими орудиями

Экспериментальная партия фрегатов II

(FFX, партия II)

Прочитайте больше

Экспериментальная партия фрегата-II (FFX-партия-II)

FFX — это новый фрегат, который заменит находящиеся в эксплуатации патрульные катера, такие как FF (Фрегат) и PCC (Патрульный боевой корвет).

В нескольких одновременных боевых ситуациях боевая система FFX может одновременно поддерживать противовоздушные, противокорабельные, противолодочные и радиоэлектронные операции.

- Характеристики

- Базовый уровень 2 применен

- Стандартная архитектура боевой системы

- COE (общая операционная среда) применяется

- Открытая конструкция на базе NOA, модульная конструкция

Средняя ракета-убийца Patrol

(ПКМР)

Прочитайте больше

Средняя ракета Patrol Killer (PKMR)

ПКМР — это патрульный катер следующего поколения, который заменит развернутый в настоящее время ПКМ (Patrol Killer Medium). В нескольких одновременных боевых ситуациях боевая система ПКМР способна обрабатывать всю собранную информацию о целях для принятия командных решений и управления вооружением. Он также помогает боевым командам и управлению вооружением как для боевых задач на уровне флота, так и для одиночных кораблей. Кроме того, с учетом малогабаритных особенностей катера боевая система выполнена в виде легкого и малогабаритного узла, что упрощает установку и обслуживание системы в узких и ограниченных условиях эксплуатации.

- Характеристики

- Базовый уровень 2 применен

- Стандартная архитектура боевой системы

- COE (общая операционная среда) применяется

- Открытая конструкция на базе NOA, модульная конструкция

- Легкая, компактная конструкция для простой и удобной установки и обслуживания

Корабль-минный заградитель II

(MLS-II)

Прочитайте больше

Корабль-минный заградитель II (MLS-II)

MLS-II — это корабль-минный заградитель следующего поколения, который устанавливает мины вокруг ключевых портов для защиты портов от вражеских подводных лодок и кораблей. Боевая система MLS-II поддерживает противовоздушные, противокорабельные и противолодочные операции и выполняет функции корабля управления и поддержки для противоминных сил. В обычное время боевая система MLS-II используется в качестве платформы для поддержки тренировок по боевым системам FFX-I, LST-II, MLS-II.

- Характеристики

- Базовый уровень 2 применен

- Стандартная архитектура боевой системы

- COE (общая операционная среда) применяется

- Открытая структура и модульная конструкция на основе NOA

Десантный корабль Танк-II

(LST-II)

Прочитайте больше

Десантный корабль Танк-II (LST-II)

LST-II — это наземный корабль следующего поколения, танк, который заменит развертываемый существующий LST. Боевая система LST-II предназначена для поддержки десантных операций морской пехоты. Он будет оснащен 3D-радаром наблюдения, датчиками EOTS для ведения противовоздушной, противолодочной и комплексной войны. Благодаря интерфейсу с системами вооружения, включая 40-мм военно-морскую пушку, SAAM (противокорабельную ракету класса «земля-воздух») и MASS (систему мягкого поражения с несколькими боеприпасами) и т. д., боевая система LST-II эффективно выполняет наблюдение за целями, отслеживание, угрозы оценка и управление вооружением в поддержку принятия командных решений и ведения боя.

д., боевая система LST-II эффективно выполняет наблюдение за целями, отслеживание, угрозы оценка и управление вооружением в поддержку принятия командных решений и ведения боя.

- Характеристики

- Базовый уровень 2 применен

- Стандартная архитектура боевой системы

- COE (общая операционная среда) применяется

- Открытая конструкция на базе NOA, модульная конструкция

- Интерфейсы с трехмерным обзорным радаром, EOTS, 40-мм корабельной пушкой, SAAM (противокорабельная ракета «земля-воздух») и MASS (многобоеприпасная система мягкого поражения)

Управляемая ракета «Фрегат»

(FFX-I)

Прочитайте больше

Управляемая ракета «Фрегат» (FFX-I)

Фрегат класса FFX-I Ulsan заменит находящиеся в эксплуатации фрегаты и патрульные катера. Боевая система FFX-I будет оснащена радаром трехмерного наблюдения, радаром слежения, датчиками EOTS и ECCM для выполнения противовоздушных, противолодочных, противолодочных операций и боевых операций. Кроме того, он будет сопряжен с такими системами вооружения, как 5-дюймовая корабельная пушка, зенитные, противокорабельные, противокорабельные ракеты, торпеды и CIWS-II (система ближнего боя-II) для поддержки эффективного управления операциями и успешного помолвка.

Кроме того, он будет сопряжен с такими системами вооружения, как 5-дюймовая корабельная пушка, зенитные, противокорабельные, противокорабельные ракеты, торпеды и CIWS-II (система ближнего боя-II) для поддержки эффективного управления операциями и успешного помолвка.

- Характеристики

- Базовый уровень 2 применен

- Стандартная архитектура боевой системы

- COE (общая операционная среда) применяется

- Открытая конструкция на базе NOA, модульная конструкция

- Доступен режим обучения боевой системе

- Анализ внутреннего и внешнего интерфейса системы

Патрульный ракетный корабль-убийца (PKG)

Прочитайте больше

Патрульный ракетный корабль-убийца (PKG)

PKG Combat System управляет системами управления и вооружения корабля. Боевая система связана с датчиками, такими как радар наблюдения, радар слежения и EOTS, чтобы помочь операциям Compound War, включая поддержку артиллерийского огня с моря. Кроме того, благодаря своим интерфейсам с системами вооружения, включая 76-мм и 40-мм морские орудия, SSM (ракета класса «земля-земля») и MASS (система мягкого поражения с несколькими боеприпасами), боевая система поддерживает командные решения и тактические ответы.

Кроме того, благодаря своим интерфейсам с системами вооружения, включая 76-мм и 40-мм морские орудия, SSM (ракета класса «земля-земля») и MASS (система мягкого поражения с несколькими боеприпасами), боевая система поддерживает командные решения и тактические ответы.

- Характеристики

- Базовый уровень 1 применен

- Первая 100% местная разработка в Корее в этой категории.

- Применение высокоточной передовой технологии расчета баллистической траектории

- Интерфейсы с обзорным радаром и радаром слежения

- Доступен режим обучения боевой системе

- OMG DDS применяется

- Функция синхронизированной записи и воспроизведения видео и данных

Вертолет с посадочной платформой (LPH)

Прочитайте больше

Вертолет с посадочной площадкой (LPH)

LPH — боевой корабль, используемый для высадки и поддержки десантных сил во время комбинированных или совместных операций. Являясь одной из ключевых военных сил ВМФ, LPH отвечает за поддержку транспорта и управление маневренными подразделениями. 9Боевая система 0010 LPH состоит из CFCS (система командования и управления огнем) для защиты собственного корабля и CSS (система поддержки командования) для поддержки маневрирующих подразделений.

Являясь одной из ключевых военных сил ВМФ, LPH отвечает за поддержку транспорта и управление маневренными подразделениями. 9Боевая система 0010 LPH состоит из CFCS (система командования и управления огнем) для защиты собственного корабля и CSS (система поддержки командования) для поддержки маневрирующих подразделений.

- Особенности

- Базовый уровень 2 применен

- CFCS (система управления огнем) + CSS (система поддержки управления)

- Тактический режим и тренировочный режим могут работать одновременно

Эсминец Вертолет-II

(DDH-II)

Прочитайте больше

Вертолет-эсминец-II(DDH-II)

Боевая система DDH-II обеспечивает командование и управление морской боевой группой (подчиненные корабли). В ее функции входят предупреждение и нападение на воздушные, морские и подводные угрозы, противовоздушная оборона морской зоны, корабельная артиллерийская поддержка, план десантной операции / штурм и охрана морских транспортных путей.

Эсминец Вертолет-I

(DDH-I)

Прочитайте больше

Вертолет-эсминец-I(DDH-I)

Боевая система DDH-I обеспечивает командование и управление подчиненными и назначенными подразделениями, принадлежащими региональному флоту. В конкретных боевых ситуациях каждой операции компонента боевая система DDH-I объединяет все бортовые датчики, системы вооружения и различные тактические каналы передачи данных для интегрированной работы, позволяя командиру выполнять боевые задачи корабля.

Система автоматизации корабля-423

(WSA-423)

Прочитайте больше

Корабельная автоматика вооружения-423(WSA-423)

WSA-423 — одна из основных корабельных систем управления огнем артиллерийских орудий. Он состоит из FCS, радара и EOTS. Он сопряжен с гироскопом, лагом, Link-14, гидролокатором, ESM, Harpoon, 76-мм пушкой, 40-мм пушкой, IFF, навигационным радаром и радаром DA05 для управления устройством и стрельбы.

Smart DDS

Прочитайте больше

Smart DDS

OMG DDS (служба распределения данных для систем реального времени) — промежуточное программное обеспечение для связи в реальном времени на основе международного стандарта, разработанное Hanwha Systems

- Обеспечение связи в реальном времени на основе оптимальной функции распределения данных в распределенных системная среда

- Подтверждено, что это надежная и безопасная система, поскольку она применялась к различным системам вооружения, включая боевые системы .

- Его качество и производительность были обеспечены, поскольку он получил аккредитацию SW (Хорошее программное обеспечение) от Ассоциации телекоммуникационных технологий Кореи

- Особенности

- DDS на основе технологии международного стандарта для обеспечения высокого уровня функциональной совместимости

- Обеспечение разработки легкой архитектуры программного обеспечения на основе связи, ориентированной на данные

- Гибкое реагирование на изменения конфигурации системы для обеспечения высокого уровня масштабируемости

- Эффективное использование ресурсов, так как политика передачи данных может быть настроена в соответствии с целью приема/передачи

- Поддержка стандартных технологий безопасности промежуточного программного обеспечения, таких как авторизация пользователей, контроль доступа, шифрование данных и т.

д.

д.

Подробнее

Морские боевые системы управления

Морская боевая система управления — это программно-интенсивная система, которая должна быть достаточно гибкой для работы в сложных условиях морского боя

Морская боевая система управления (NCMS) должна выполнять следующие ключевые функции:

Ситуационная осведомленность. Чтобы быть в курсе боевой обстановки на море, которая включает в себя надводную, подводную и воздушную среду. Это собирается с помощью датчиков, таких как радары, электрооптические системы и гидролокаторы.

Разведка. Преобразуйте вышеуказанную информацию в полезную информацию путем интерпретации, сопоставления и оценки, тем самым создавая общую оперативную картину.

Планирование и принятие решений. Этот шаг помогает командирам быстро составить действенный план для принятия и реализации решений в быстро меняющейся сложной боевой обстановке.

Управление системами вооружения. Эффективная NCMS также будет направлять датчики оружия и оружие для обнаружения и уничтожения приближающейся угрозы.

Вышеуказанные функции выполняются NCMS через экипаж, датчики и системы вооружения. Вся система может быть частью сетецентрической войны (NCW), где каждая система становится отдельным узлом с аналогичными узлами на других кораблях. Концепция NCW более автономна, чем иерархична. NCMS — это программно-интенсивная система, которая должна быть достаточно гибкой, чтобы работать в сложных условиях морского боя, взаимодействовать с другими подсистемами в электронном виде и быть совместимой с системами кораблей собственного флота, а также военно-морских сил дружественных стран. Он должен быть в состоянии справиться с массой информации с минимальным количеством экипажей. NCMS проста по своей концепции, но сложна в разработке, поскольку ее необходимо адаптировать к оперативным доктринам и оборудованию конкретного военно-морского флота. Он должен иметь открытую архитектуру для обеспечения гибкости. Некоторые примеры таких систем приведены в последующих параграфах.

Он должен иметь открытую архитектуру для обеспечения гибкости. Некоторые примеры таких систем приведены в последующих параграфах.

Thales

Tacticos. Ответ Thales на морскую систему боевого управления — семейство CMS под названием Tacticos. Это единая CMS для боевых и морских операций по обеспечению безопасности. Благодаря сертифицированной открытости и масштабируемости базовой архитектуры Thales предлагает модульную систему боевого управления, адаптированную к различным профилям миссий и различным типам судов. Технология открытых стандартов и огромное количество реализаций интерфейса подсистем делают Tacticos ядром решения миссии. Последняя версия позволяет военно-морским силам:

- С легкостью создавайте сети в коалициях с безопасным доступом в Интернет.

- Быстро распознавать тенденции трафика и аномальное поведение.

- Определяет отношения между интересующими контактами, излучающими автоматическую идентификационную систему (AIS) и автоматическую зависимую трансляцию наблюдения (ADS-B).

- Компактные и легкие консоли, которые могут быть установлены на больших и малых военных кораблях.

- Трехмерное сетевое обучение, интегрированное в Tacticos.

Система работает через Боевой информационный центр (БИЦ) или оперативную комнату. Thales также помогает своим клиентам, разрабатывая оптимальную планировку и расположение этих помещений. Кроме того, Thales предлагает специализированные пакеты для миссий, такие как кластеры противовоздушной обороны, кластеры управления огнем и тактические решения для передачи данных. Технология Tacticos используется на борту более чем 160 кораблей (от небольших патрульных кораблей до полноразмерных фрегатов и эсминцев) 20 флотов. К ним относятся ВМС США, а также военно-морские силы Азии, Европы, региона Персидского залива, Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки.

Компактная система датчиков и управления (CSCS). Компактная система датчиков и управления предназначена для рынка малых судов, обеспечивая управление и контроль, а при необходимости даже АИС. Его можно интегрировать с системами управления огнем, чтобы реализовать все возможности боевой системы. Он основан на открытых стандартах и архитектуре и использует технологию COTS.

Его можно интегрировать с системами управления огнем, чтобы реализовать все возможности боевой системы. Он основан на открытых стандартах и архитектуре и использует технологию COTS.

Командир С3. Это морская система управления, контроля и связи для небоевого применения. Он обеспечивает беспрепятственный обмен общей рабочей картинкой (контактные данные, сообщения и наложения карт с географической привязкой) между судами, вертолетами и береговыми установками практически в реальном времени. Commander C3 также предоставляет интерфейсы шлюза для достижения совместимости с основными морскими стандартами передачи данных. Система идеальна как для гражданских, так и для военных пользователей, которым требуется эффективное и доступное решение для решения технических проблем и задач совместимости, связанных с сотрудничеством и координацией различных морских агентств.

SAAB

Система Saab 9LV CMS обладает всеми эксплуатационными возможностями и функциями, требуемыми командованием корабля, и хорошо подходит для всех типов платформ, от небольших патрульных кораблей до больших фрегатов. Saab может интегрировать любую подсистему, выбранную заказчиком. Благодаря эффективной ситуационной осведомленности и быстрому точному тактическому реагированию во всех областях боевых действий, 9LV предоставляет кораблю и команде управления эффективные оперативные возможности для поддержки всех типов миссий, как в открытом океане, так и в прибрежных районах. Он также может противостоять асимметричным угрозам, а также современным и предполагаемым будущим типам угроз. Он предоставляет ряд возможностей для интеграции пользовательских интерфейсов оборудования/подсистем, например, через размещенных клиентов поставщика, веб-службы, тонкие клиенты или полностью интегрированные человеко-машинные интерфейсы. Он также обеспечивает сенсорный дисплей с программными клавишами. Его можно легко интегрировать с другими подсистемами, такими как системы вооружения. Сааб 9Система LV CMS обладает всеми эксплуатационными возможностями и функциями, необходимыми командованию корабля. По всему миру установлено более 200 систем.

Saab может интегрировать любую подсистему, выбранную заказчиком. Благодаря эффективной ситуационной осведомленности и быстрому точному тактическому реагированию во всех областях боевых действий, 9LV предоставляет кораблю и команде управления эффективные оперативные возможности для поддержки всех типов миссий, как в открытом океане, так и в прибрежных районах. Он также может противостоять асимметричным угрозам, а также современным и предполагаемым будущим типам угроз. Он предоставляет ряд возможностей для интеграции пользовательских интерфейсов оборудования/подсистем, например, через размещенных клиентов поставщика, веб-службы, тонкие клиенты или полностью интегрированные человеко-машинные интерфейсы. Он также обеспечивает сенсорный дисплей с программными клавишами. Его можно легко интегрировать с другими подсистемами, такими как системы вооружения. Сааб 9Система LV CMS обладает всеми эксплуатационными возможностями и функциями, необходимыми командованию корабля. По всему миру установлено более 200 систем.

Lockheed Martin

Корабельная система управления боем под названием COMBATSS-21 производится компанией Lockheed Martin на основе новейших надводных кораблей Aegis ВМС США. Система боевого управления COMBATSS-21 является основой комплекта самообороны варианта Freedom и объединяет радар, электрооптические инфракрасные камеры, систему управления артиллерийским огнем, средства противодействия и зенитные ракеты малой дальности. COMBATSS-21 представляет собой гибкую и надежную систему защиты нового поколения для LCS. Возможности его миссии включают разведку, наблюдение и рекогносцировку; минная война; наземная война; специальные операции; противолодочная борьба; операции по перехвату/перехвату на море; оборона страны и борьба с терроризмом / защита сил.

Система предоставляет масштабируемую структуру на основе служб. Пользовательские программные «адаптеры», называемые граничными компонентами, являются ключом к гибкости архитектуры для поддержки широкого спектра сенсоров, коммуникационных и оружейных интерфейсов. Граничные компоненты упрощают интеграцию элементов системы и обеспечивают гибкость для адаптации к будущим изменениям. Компонентная и многоуровневая архитектура позволяет обновлять и вносить изменения в любую часть системы с минимальным воздействием на оставшееся программное обеспечение. Датчики, средства связи и вооружение, определяемые заказчиком, легко интегрируются и изолируются от основных компонентов системы управления и контроля. Новые компоненты могут быть легко включены для удовлетворения уникальных потребностей клиента. Благодаря своей современной архитектуре COMBATSS-21 может размещаться в конфигурациях, варьирующихся от одного коммерческого процессора под управлением коммерческой операционной системы до более распределенных конфигураций. Это делает его легко адаптируемым к широкому спектру корабельных применений, от патрульных кораблей до больших палубных кораблей. Его проверенное программное обеспечение соответствует требованиям к недорогому решению с низким уровнем риска, которое можно легко модернизировать для соответствия меняющимся угрозам и средам на протяжении всего жизненного цикла корабля.

Граничные компоненты упрощают интеграцию элементов системы и обеспечивают гибкость для адаптации к будущим изменениям. Компонентная и многоуровневая архитектура позволяет обновлять и вносить изменения в любую часть системы с минимальным воздействием на оставшееся программное обеспечение. Датчики, средства связи и вооружение, определяемые заказчиком, легко интегрируются и изолируются от основных компонентов системы управления и контроля. Новые компоненты могут быть легко включены для удовлетворения уникальных потребностей клиента. Благодаря своей современной архитектуре COMBATSS-21 может размещаться в конфигурациях, варьирующихся от одного коммерческого процессора под управлением коммерческой операционной системы до более распределенных конфигураций. Это делает его легко адаптируемым к широкому спектру корабельных применений, от патрульных кораблей до больших палубных кораблей. Его проверенное программное обеспечение соответствует требованиям к недорогому решению с низким уровнем риска, которое можно легко модернизировать для соответствия меняющимся угрозам и средам на протяжении всего жизненного цикла корабля.

DCNS

POLARIS ® — это проверенное в морских условиях компактное решение, разработанное для удовлетворения потребностей военно-морского флота и береговой охраны. Система имеет возможности наблюдения и защиты для операций в прибрежных или исключительных экономических зонах. POLARIS ® особенно хорошо подходит для морских патрульных судов, быстроходных ударных катеров, быстроходных патрульных катеров и доков для посадочных платформ/вертолетных доков. Другие функции:

- Он может обрабатывать обширную корреляцию разведывательных данных, эффективные процедуры идентификации и улучшенную координацию для поддержки морской полиции и борьбы с асимметричными угрозами,

- Это надежная и универсальная CMS, которую можно легко адаптировать для программ модернизации на всех типах судов. POLARIS ® работает с ракетными комплексами класса «земля-земля», а также с оборонными ракетными комплексами. В сочетании с MATRICS POLARIS ® автоматически идентифицирует и указывает на ненормальные модели поведения.

- Он имеет расширенные возможности подключения и взаимодействия с несколькими узлами.

- Может быть связан с:

– Вертолеты, спецподразделения и беспилотные системы.

— Датчики для поиска, а также для ведения противником радиоэлектронной борьбы.

– Системы вооружения.

Elbit

Система боевого управления ВМФ ENTCS 2000 предназначена для обеспечения «превосходства знаний» над потенциальными противниками, сокращения циклов принятия решений и быстрого и точного применения оружия в оперативной группе. Одновременно он обеспечивает оптимальную реакцию на меняющиеся события. Основанная на открытой, полностью распределенной архитектуре и строительных блоках COTS, система обладает повышенной избыточностью и отсутствием единой точки отказа. Модульная конструкция и масштабируемость обеспечивают совместимость с широким спектром существующих систем и платформ, от небольших патрульных катеров до фрегатов и от командных центров до морских патрульных самолетов и вертолетов.

BAE Systems

BAE Systems является единственным поставщиком и интегратором NCMS для надводного и подводного флота Королевского флота Великобритании. Их опыт работы с командными и информационными системами включает в себя интерфейсы для широкого спектра оборудования боевых систем и ведущих европейских и американских систем вооружения. Семейство CMS поддерживает планирование, составление тактических изображений, принятие решений и управление вооружением для отражения многочисленных возникающих угроз в открытом море и в прибрежных операциях. CMS-1 — это сердце боевой системы, обеспечивающее ситуационную осведомленность и управление оружием с интуитивно понятных консолей.

CMS-1 был разработан для эсминцев Type 45 Королевского флота Великобритании и будет поддерживать их на вооружении Королевского флота по крайней мере в течение следующих трех десятилетий. План обновления технологии на протяжении всего жизненного цикла и модернизации возможностей гарантирует, что CMS-1 продолжит соответствовать эксплуатационным требованиям в будущем. CMS-1 поддерживает операции НАТО и других коалиций, и постоянно предпринимаются усилия по развитию программ для расширения сетевых возможностей его датчиков и систем управления на ряде дополнительных военно-морских кораблей.

CMS-1 поддерживает операции НАТО и других коалиций, и постоянно предпринимаются усилия по развитию программ для расширения сетевых возможностей его датчиков и систем управления на ряде дополнительных военно-морских кораблей.

L&T

Боевые системы управления включают следующее:

- Наземное и подводное применение

- Наблюдение, объединение данных с нескольких датчиков, оценка ситуации, оценка угроз и возможности распределения/управления вооружением

- Планирование задач и интеллектуальное функции управления данными

- Открытая системная архитектура

- Превосходная производительность в режиме реального времени по двойной избыточной коммуникационной магистрали с парадигмой публикации/подписки сети передачи данных для бесшовной интеграции датчиков и данных о домашнем хозяйстве.

Selex ES

Компания Selex ES разработала семейство решений NCMS под названием ATHENA с вариантами, подходящими для различных целей.

Однако, дело лучше довести до победного «Убит!», потому что так игрок сможет выяснить по каким клеткам можно не стрелять. Ведь суда не могут стоять вплотную друг к другу.

Однако, дело лучше довести до победного «Убит!», потому что так игрок сможет выяснить по каким клеткам можно не стрелять. Ведь суда не могут стоять вплотную друг к другу.

Перед началом боя обе стороны выпустят самолеты с авианосцев. Авиация будет стремиться стеснить маневрирование противника и создать наивыгоднейшие условия для действия артиллерийского и торпедного оружия своей стороны, поэтому есть основание думать, что будущий бой начнется с борьбы за овладение воздухом. Артиллерия может начать бой с предельных дистанций. Не владеющий воздухом будет стрелять наудачу. Самолеты будут ставить дымзавесы, они будут сообщать о направлениях на противника, о его движении и падении снарядов. Побежденный в воздушном бою не сможет использовать артиллерию, каждый будет стараться уничтожить авианосцы противника.

Перед началом боя обе стороны выпустят самолеты с авианосцев. Авиация будет стремиться стеснить маневрирование противника и создать наивыгоднейшие условия для действия артиллерийского и торпедного оружия своей стороны, поэтому есть основание думать, что будущий бой начнется с борьбы за овладение воздухом. Артиллерия может начать бой с предельных дистанций. Не владеющий воздухом будет стрелять наудачу. Самолеты будут ставить дымзавесы, они будут сообщать о направлениях на противника, о его движении и падении снарядов. Побежденный в воздушном бою не сможет использовать артиллерию, каждый будет стараться уничтожить авианосцы противника.

Одновременно ими последовательно будут вестись атаки с воздуха бомбардировочной и торпедоносной авиацией. Будут приняты все меры, чтобы перед боем ослабить противника атаками подлодок и стеснить его движение соответствующим их расположением во время боя». [16]

Одновременно ими последовательно будут вестись атаки с воздуха бомбардировочной и торпедоносной авиацией. Будут приняты все меры, чтобы перед боем ослабить противника атаками подлодок и стеснить его движение соответствующим их расположением во время боя». [16] д.

д.