как Запад отвернулся от двойного агента Голениевски

23 мая 2021, 19:12

В мире

Фото: theguardian.co.uk

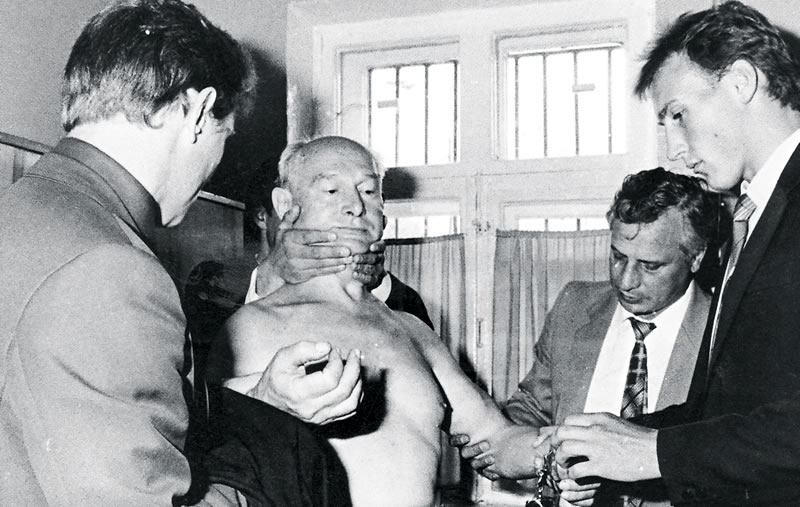

Перебежчик Михал Голениевски в форме польского офицера

Михал Голениевски после войны работал сразу на три разведки: польскую, советскую и американскую. Он выдал десятки ценнейших советских агентов западным спецслужбам. Однако ЦРУ отплатило перебежчику черной неблагодарностью – всего через три года после побега бывший шпион оказался на улице без средств к существованию.

За 8 месяцев до строительства Берлинской стены в 1961 году двойной агент Запада Михал Голениевски ушел в подполье в Восточном Берлине, поняв, что за ним следит как КГБ, так и польская контрразведка, пока ему не удалось скрыться в американском консульстве – так «Гардиан» начинает рассказ о самом успешном шпионе, выдавшем Западу 1693 агентов варшавского блока. Ни до него, и ни после него ни один перебежчик не передал столько ценной информации западным спецслужбам. Автор вновь вышедшей книги о Голениевски Тим Тейт утверждает, что ЦРУ, вместо того чтобы отблагодарить шпиона, довело его до сумасшествия. Исследователь получил доступ к документам Центрального разведывательного управления, которые никогда не издавались и не были известны широкой публике. « Полученные документы, а также неизвестная переписка самого Голениевски с ЦРУ и госдепартаментом показывают, как американские власти обманули шпиона, разорвали с ним контракт, обливали его грязью, дискредитировали его и довели человека с лабильной психикой до сумасшествия», — говорит ученый. В результате человек, внесший вклад в безопасность западного блока, вошел в историю не как самый успешный шпион, а как человек, выдававший себя за царевича Алексея.

Исследователь получил доступ к документам Центрального разведывательного управления, которые никогда не издавались и не были известны широкой публике. « Полученные документы, а также неизвестная переписка самого Голениевски с ЦРУ и госдепартаментом показывают, как американские власти обманули шпиона, разорвали с ним контракт, обливали его грязью, дискредитировали его и довели человека с лабильной психикой до сумасшествия», — говорит ученый. В результате человек, внесший вклад в безопасность западного блока, вошел в историю не как самый успешный шпион, а как человек, выдававший себя за царевича Алексея.

Бывший пособник фашистов, Голениевски сделал карьеру высокопоставленного офицера контрразведки в польской службе разведки после Второй мировой войны. Параллельно он работал на КГБ. В 1958 году Голениевски начал передавать все секретные материалы ФБР на ежемесячной основе. Исследователь утверждал, что, в отличие от других перебежчиков, которые продавали секреты своих стран в надежде на лучшую жизнь на Западе, Голениевски шпионил из убеждений и был ярым антикоммунистом.

Начиная сотрудничать с американцами, Голениевски поставил одно условие – он будет работать только с ФБР, поскольку он знал, что во все остальные американские спецслужбы были инфильтрированы советские агенты. Однако до ФБР его информация не доходила – три года црушники вводили поляка в заблуждение и не передавали его сведения федералам.

Голениевски выдал Джорджа Блейка, агента КГБ в английской разведке МИ-6, и портлендскую шпионскую сеть — группу советских разведчиков, которые передавали в Москву сведения Адмиралтейства, в том числе, информацию об английских атомоходов «Полярис». Это были шпионы, которые десять лет работали на Москву и шпионили как за США, таки и за Великобританией и НАТО.

После побега ЦРУ в течение 3 лет допрашивало Голениевски. Сами американцы признавали, что это был их лучший шпион времен холодной войны. ЦРУ пообещало ему контракт и американское гражданство. Однако другой перебежчик Анатолий Голицын, прибыв в США, убедил главу контрразведки ЦРУ в том, что только он, Голицын, настоящий шпион, а все остальные – мелкие сошки.

Уже в 1964 году ЦРУ не продлило его контракт, не выплачивало ему зарплату. У него даже отобрали пистолет, который ему выдали для самозащиты, и все это отлично зная, что на Голениевски охотились и КГБ, и польская разведка. Польский шпион не выдержал такого давления – он быстро начал терять связь с реальностью. В середине 70-х он уже параноидально обвинял известных политиков в том, что это были давно умершие нацисты или советские шпионы. Голениевски умер в 1993 году в Нью-Йорке, называя себя царевичем Алексеем.

Но не все секреты, которые он знал, ушли вместе с ним в могилу. Тейт утверждает, что в МИ-5 хранится дело, к которому он так и не смог получить доступа из -за «секретной информации». Исследователь говорит, что он не понимает, почему английская контрразведка не выдает информацию. Что это за информация, которую спецслужба получила от агента, бежавшего на Запад 60 лет назад, через 30 лет после того, как пал железный занавес? Тем не менее, файл по-прежнему остается закрытым.

Материалы по теме:

Бывший шпион КГБ обвинил Трампа в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Шантаж и вымогательство: как Китай торгует канадскими «шпионами»

Немецкие шпионы: что знали в ФРГ о Советском Союзе

ШпионыВторая Мировая войнаЦРУКГБшпионаж

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter

Шпион, который испортил все. Как пьяный агент КГБ спровоцировал главный дипломатический скандал холодной войны

Что печатать:

- Изображения

- Мультимедиа

- Встраиваемый контент

- Комментарии

Ссылка скопирована в буфер обмена

Назад Вперед

Новость часа

Проблемы в личной жизни сотрудника КГБ обернулись для Советского союза одним из крупнейших шпионских скандалов эпохи холодной войны и депортацией 105 дипломатов из Великобритании в сентябре 1971 года. После этих событий СССР так и не удалось ни восстановить свою агентурную сеть, ни призвать к ответственности перебежчика. В то время, как история с Лялиным гремела во всех западных СМИ, в Советском союзе скандал прошел незамеченным.

После этих событий СССР так и не удалось ни восстановить свою агентурную сеть, ни призвать к ответственности перебежчика. В то время, как история с Лялиным гремела во всех западных СМИ, в Советском союзе скандал прошел незамеченным.

Долгое время считалось, что 34-летний офицер КГБ Олег Лялин выдал шпионскую сеть и диверсионные планы СССР в Великобритании в обмен на собственную неприкосновенность, после того, как его поймали пьяным за рулем. Но недавно открытые архивные файлы плотно сотрудничавших в 60-70-х ФБР, ЦРУ и MI5 показывают, что акция против советской агентурной сети готовилась несколько лет и была тщательно спланирована. Но именно пьяная выходка недовольного MI5 Лялина, который к тому времени уже несколько месяцев был двойным агентом, заставила начать операцию раньше срока.

Среди выданных благодаря Лялину граждан СССР были работники торгового представительства, советского посольства, Интуриста, лондонского филиала Московского народного банка, Совэкспортфильма (сейчас «Роскино»), «Аэрофлота» и ряда торговых компаний.

Настоящее Время рассказывает запутанную историю человека, чья депрессия вылилась в международный шпионский скандал.

Мистер Лялин«Ты не имеешь права со мной так разговаривать, ты не имеешь права меня трогать – я офицер КГБ», – кричал пьяный Лялин в полицейской машине, закинув ноги на арестовавшего его офицера.

Тогда полицейский Чарльз Ширер, как он позже рассказывал репортерам ВВС, не придал значения словам очередного задержанного. Через несколько дней имя и фотографии советского шпиона были во всех газетах, а выходка спровоцировала международный скандал. В открытых источниках информации о бывшем агенте КГБ – совсем немного, основные свидетельства о его жизни сохранились в архивах ЦРУ и MI5, которые открыли лишь в феврале 2018-го.

Лялин родился в 1937 году в Ставрополе и прошел подготовку в нескольких школах КГБ. В 60-х его отправили в Лондон в составе советской торговой делегации для работы под прикрытием.

В 1954 году Лялин поступил в Одесскую морскую академию, которая готовила специалистов для торгового флота. Спустя три года на него вышло КГБ. В течение последующих лет он передавал спецслужбе информацию о западных моряках и контрабандистах в одесском порту.

Спустя три года на него вышло КГБ. В течение последующих лет он передавал спецслужбе информацию о западных моряках и контрабандистах в одесском порту.

Работой Лялина в КГБ были довольны и вскоре ему предложили присоединиться к спецслужбе. Но перед непосредственным вступлением в должность его отправили в одно из самых закрытых по сей день учебных заведений – Высшую разведывательную школу, которую во внутренней переписке чекисты называют 101-й. Ее же окончили Владимир Путин, глава РЖД Владимир Якунин и некоторые фигуранты «дела Анны Чапман».

Позже Лялин прошел и курс подготовки для работы в Пятом управлении КГБ, которое отвечало за контрразведывательные операции и боролось с идеологическими диверсиями. Лялина обучали партизанским тактикам, радиокоммуникациям, парашютированию и работе со взрывчатыми веществами.

Последующие 10 лет советский агент провел в Великобритании, собирая информацию о ландшафте удаленных территорий, удобных для высадки десанта. Он также вербовал информаторов и агентов, которых в случае необходимости можно было «активировать».

Как позже рассказывал британским контрразведчикам сам Лялин, советские спецслужбы планировали создать ситуацию в стране, которая бы показала несостоятельность армии и привела к политическому кризису. По свидетельствам Лялина, в разработках КГБ был план о заражении радиоактивными веществами воду в заливе Холи-Лох, расположенной в южной части Шотландии. В то время там располагалась база американского флота, а радиация должна была загрязнить не только море, но и через грунтовые воды источники питьевой воды на берегу. Но приказ об исполнении этого плана так и не был отдан.

Фрагмент дела Лялина во внутренней переписке ФБР

Двойной агентЕсть несколько версий, почему Лялин пошел на сотрудничество с британскими спецслужбами. Но все источники сходятся в одном – главной причиной был его роман с секретарем торгового представительства Ириной Тепляковой.

Когда эта история попала в прессу, журналисты были уверены, что Лялин выдал информацию о советских агентах только после своего задержания за езду в нетрезвом состоянии.

В советской хронике скандал не освещали, но в редких изданиях середины 90-х можно найти упоминания, что агенты MI5, узнав о романе Лялина с женой его начальника, шантажом вынудили сотрудничать с британской контрразведкой в мае 1971-го. Угрожая выдать секрет Лялина КГБ и его оставшейся в России жене, спецслужбы в течение нескольких месяцев получали от Лялина рапорты и имена других «шпионов». По еще одной версии Теплякова была завербованным агентом британской контрразведки.

В архивах MI5 и ФБР говорится, что Лялин, разочаровавшись в своей работе и браке, сам пришел в спецслужбу весной 1971-го. В обмен на информацию о планах Москвы он выторговал себе неприкосновенность и депортацию. Лялин планировал уехать из Лондона в Россию, где бы потребовал у жены развод, а, чтобы «заслужить уважение у коллег» в Москве, выпросил у MI5 статус персоны нон-грата.

Вопреки заголовкам в западной прессе о «супершпионе» Олеге Лялине, агенты американских и британских спецслужб между собой с издевкой называли его максимум «посыльным». За десять лет в КГБ Лялин не поднялся выше звания капитана, и никаких особо важных дел ему не поручали. А когда его обговоренная высылка в Россию начала затягиваться, он попался пьяным за рулем.

Фрагмент внутренней переписки ФБР о Лялине

Сразу же после ареста советское торговое представительство внесло за Лялина залог в 50 фунтов, но к суду, который должен был состояться спустя несколько дней, он уже пропал из поля зрения КГБ. По необъяснимым причинам Лялин уехал из полицейского участка без сопровождения или охраны. Дома шпион собрал все свои записи и сразу же связался с MI5. Долго уговаривать Теплякову уйти из семьи тоже не пришлось.

Спустя три недели МИД Британии заявил о высылке 105 официальных советских представителей. В ответ на это из СССР выслали 18 британских дипломатических работников.

Бывший начальник советской контрразведки Олег Калугин в своих мемуарах рассказывал, что вскоре после инцидента разъяренный глава КГБ Юрий Андропов лично отдал приказ о ликвидации Лялина. Но агентам так и не удалось его найти – Лялину и Тепляковой выдали новые документы и, по некоторым данным, изменили внешность.

Задолго до ЛялинаПо свидетельствам засекреченного источника в британских спецслужбах, сама операция против советской агентурной сети в Великобритании готовилась и тщательно продумывалась за много месяцев до появления Лялина в дверях MI5. Внутри контрразведки она получила название FOOT. Эту информацию позже подтвердил глава Отдела национальной разведки ФБР Е.С. Миллер.

Начиная с середины 50-х британские спецслужбы стали замечать «плавное, но пугающее увеличение количества сотрудников российской разведки». Активно следить за действиями советских официальных представителей в Великобритании начали с 1968 года. Почти 80% всех ресурсов агентства до середины 70-х тратилось на программы по противодействию шпионажу и саботажу внутри Великобритании.

В рассекреченных архивах говорится, что спецслужбы долгое время не могли убедить высшее руководство страны принять какие-либо действия в отношении советских шпионов, даже когда Лялин сотрудничал с MI5 уже несколько месяцев. Именно из-за инцидента с пьяной ездой правительство Британии все-таки решилось на массовую высылку.

Фрагмент дела Лялина во внутренней переписке ФБР«У нас нет оснований сомневаться в надежности информации, предоставленной Лялиным, а также в нем как в источнике», – писали во внутренней корреспонденции сотрудники MI5 американским коллегам из ЦРУ. Информация от Лялина вскоре оказалась и на столах советника по нацбезопасности США Генри Киссинджера, а позже – и у президента Ричарда Никсона.

Лялин раскрыл советских агентов и информаторов в посольстве США в Лондоне, внутри исследовательского отдела нефтяной компании SHELL, многих международных организаций, также он сдал агентов разведки КГБ, работавших на территории США, Канады и Колумбии.

Поймать советским спецслужбам Лялина так и не удалось. По информации британских спецслужб, он скончался в 1995 году «после продолжительной болезни». Чем именно болел мужчина, британцы не уточнили.

Рекомендуем

Как обойти блокировку?

Back to top

КГБ против ЦРУ: шпионы мирового класса?

КГБ Советского Союза и ЦРУ США являются синонимами холодной войны. Каждое агентство, которое часто рассматривалось как противопоставленное друг другу, стремилось защитить свой статус мировой сверхдержавы и сохранить свое господство в своей сфере влияния. Их самым большим успехом, по-видимому, было предотвращение ядерной войны, но насколько они действительно преуспели в достижении своих целей? Были ли технологические достижения столь же важны, как и шпионаж?

Их самым большим успехом, по-видимому, было предотвращение ядерной войны, но насколько они действительно преуспели в достижении своих целей? Были ли технологические достижения столь же важны, как и шпионаж?

КГБ, Комитет государственной безопасности, или Комитет государственной безопасности, существовал с 13 марта 1954 года по 3 декабря 1991 года. Большевистская революция Владимира Ленина (1917-1922) и реорганизованного НКВД (на протяжении большей части 1934-1946 годов) под руководством Иосифа Сталина. История секретных разведывательных служб России восходит к началу 20-го века, на континенте, где войны были частыми, военные союзы были временными, а страны и империи создавались, поглощались другими и/или распадались. Россия тоже использовала спецслужбы во внутренних целях много веков назад. «Шпионить за соседями, коллегами и даже семьей было так же укоренено в русской душе, как право на неприкосновенность частной жизни и свобода слова в Америке».

КГБ был военной службой и действовал в соответствии с армейскими законами и правилами. На него возлагалось несколько основных функций: внешняя разведка, контрразведка, разоблачение и расследование политических и экономических преступлений, совершенных советскими гражданами, охрана руководителей ЦК КПСС и Советского правительства, организация и охрана правительственной связи, охрана советских границ. и пресечение националистической, диссидентской, религиозной и антисоветской деятельности.

ЦРУ, Центральное разведывательное управление, было создано 18 сентября 1947 года, и ему предшествовало Управление стратегических служб (УСС). УСС было создано 13 июня 1942 года в результате вступления США во Вторую мировую войну и было распущено в сентябре 1945 года. В отличие от многих европейских стран, США не имели никаких институтов или опыта в области сбора разведданных или контрразведки на протяжении большей части своей истории, за исключением военного времени.

Вам нравится эта статья?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей

До 1942 года Государственный департамент, Казначейство, Военно-морской флот и Военное министерство Соединенных Штатов осуществляли деятельность американской внешней разведки на специальной основе . Не было общего руководства, координации или контроля. В армии и флоте США были свои отделы по расшифровке кодов. Американской внешней разведкой занимались различные агентства между 1945 и 1947 года, когда вступил в силу Закон о национальной безопасности. Закон о национальной безопасности учредил как Совет национальной безопасности США (СНБ), так и ЦРУ.

Когда оно было создано, целью ЦРУ было действовать как центр внешнеполитической разведки и анализа. Ему было дано право проводить операции внешней разведки, консультировать СНБ по вопросам разведки, сопоставлять и оценивать разведывательную деятельность других государственных учреждений, а также выполнять любые другие разведывательные обязанности, которые могут потребоваться СНБ. ЦРУ не имеет правоохранительной функции и официально занимается сбором разведданных за границей; его внутренняя разведывательная информация ограничена. В 2013 году ЦРУ определило четыре из пяти своих приоритетов как борьбу с терроризмом, нераспространение ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, информирование американских лидеров о важных зарубежных событиях и контрразведку.

ЦРУ не имеет правоохранительной функции и официально занимается сбором разведданных за границей; его внутренняя разведывательная информация ограничена. В 2013 году ЦРУ определило четыре из пяти своих приоритетов как борьбу с терроризмом, нераспространение ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, информирование американских лидеров о важных зарубежных событиях и контрразведку.

Соединенные Штаты взорвали ядерное оружие в 1945 году, когда еще не существовало ни КГБ, ни ЦРУ. Хотя США и Великобритания сотрудничали в разработке атомного оружия, ни одна из стран не сообщила Сталину о своих успехах, несмотря на то, что Советский Союз был союзником во время Второй мировой войны.

США и Великобритания не знали, что у предшественника КГБ, НКВД, были шпионы, проникшие в Манхэттенский проект. Когда Сталину сообщили о ходе Манхэттенского проекта на Потсдамской конференции в июле 1945 года, Сталин не выказал удивления. И американские, и британские делегаты считали, что Сталин не понял смысла того, что ему сказали. Однако Сталин был слишком хорошо осведомлен, и Советский Союз взорвал свою первую ядерную бомбу в 1949 году по образцу американской ядерной бомбы «Толстяк», которая была сброшена на Нагасаки, Япония, 9 августа., 1945.

Когда Сталину сообщили о ходе Манхэттенского проекта на Потсдамской конференции в июле 1945 года, Сталин не выказал удивления. И американские, и британские делегаты считали, что Сталин не понял смысла того, что ему сказали. Однако Сталин был слишком хорошо осведомлен, и Советский Союз взорвал свою первую ядерную бомбу в 1949 году по образцу американской ядерной бомбы «Толстяк», которая была сброшена на Нагасаки, Япония, 9 августа., 1945.

На протяжении всей холодной войны Советский Союз и Соединенные Штаты конкурировали друг с другом в разработке водородных «сверхбомб», космической гонки и баллистических ракет (а позже и межконтинентальных баллистических ракет). КГБ и ЦРУ использовали шпионаж друг против друга, чтобы следить за прогрессом другой страны. Аналитики использовали человеческую разведку, техническую разведку и открытую разведку, чтобы определить требования каждой страны для отражения любой потенциальной угрозы. Историки заявляют, что разведданные, предоставленные как КГБ, так и ЦРУ, помогли предотвратить ядерную войну, потому что обе стороны тогда имели некоторое представление о том, что происходит, и поэтому не были удивлены другой стороной.

В начале холодной войны у них не было технологии сбора разведданных, которую мы разработали сегодня. И Советский Союз, и США использовали много ресурсов для вербовки, обучения и развертывания шпионов и агентов. В 1930-х и 40-х годах советские шпионы смогли проникнуть в высшие эшелоны правительства США. Когда ЦРУ было впервые основано, попытки США собрать разведданные о Советском Союзе застопорились. ЦРУ постоянно страдало от провалов контрразведки со стороны своих шпионов на протяжении всей холодной войны. Кроме того, тесное сотрудничество между США и Великобританией означало, что советские шпионы в Великобритании могли выдать секреты обеих стран в начале холодной войны.

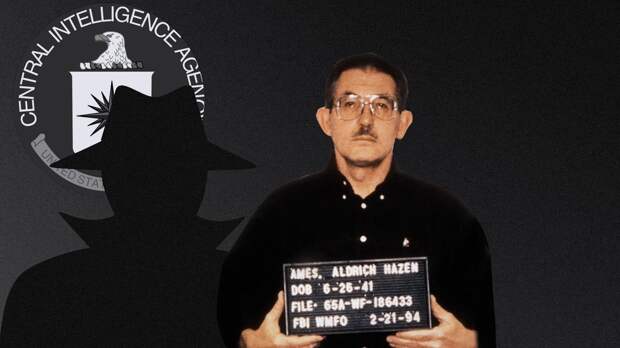

Поскольку холодная война продолжалась, советские шпионы в США больше не могли собирать разведывательные данные от лиц, занимающих высокие посты в правительстве США, но они все еще могли получать информацию. Джон Уокер, офицер военно-морской связи США, мог сообщать Советскому Союзу о каждом шаге атомных подводных лодок США с баллистическими ракетами. Шпион армии США сержант Клайд Конрад передал Советам полные планы обороны НАТО для континента, пройдя через венгерскую разведывательную службу. Олдрич Эймс был офицером советского отдела ЦРУ и предал более двадцати американских шпионов, а также передал информацию о том, как работало агентство.

Джон Уокер, офицер военно-морской связи США, мог сообщать Советскому Союзу о каждом шаге атомных подводных лодок США с баллистическими ракетами. Шпион армии США сержант Клайд Конрад передал Советам полные планы обороны НАТО для континента, пройдя через венгерскую разведывательную службу. Олдрич Эймс был офицером советского отдела ЦРУ и предал более двадцати американских шпионов, а также передал информацию о том, как работало агентство.

1960 Инцидент U-2

Самолет U-2 впервые поднялся в воздух в 1955 году ЦРУ (хотя позже управление было передано ВВС США). Это был высотный самолет, который мог летать на высоте 70 000 футов (21 330 метров) и был оснащен камерой с разрешением 2,5 фута на высоте 60 000 футов. U-2 был первым разработанным в США самолетом, который мог проникать вглубь советской территории с гораздо меньшим риском быть сбитым, чем предыдущие американские воздушные разведывательные полеты. Эти полеты использовались для перехвата советских военных сообщений и фотографирования советских военных объектов.

Эти полеты использовались для перехвата советских военных сообщений и фотографирования советских военных объектов.

В сентябре 1959 года советский премьер Никита Хрущев встретился с президентом США Эйзенхауэром в Кэмп-Дэвиде, и после этой встречи Эйзенхауэр запретил полеты U-2, опасаясь, что Советы поверят, что США используют эти полеты для подготовки к атакам первого удара. . В следующем году Эйзенхауэр уступил давлению ЦРУ и разрешил возобновить полеты на несколько недель.

1 мая 1960 года СССР сбил самолет У-2, пролетавший над его воздушным пространством. Пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс был схвачен и выставлен напоказ перед мировыми СМИ. Это оказалось огромным дипломатическим затруднением для Эйзенхауэра и разрушило оттаивание отношений времен холодной войны между США и СССР, которое длилось восемь месяцев. Пауэрс был признан виновным в шпионаже и приговорен к трем годам лишения свободы и семи годам каторжных работ в Советском Союзе, хотя через два года был освобожден в результате обмена пленными.

В период с 1959 по 1961 год ЦРУ завербовало и обучило 1500 кубинских эмигрантов. В апреле 1961 года эти кубинцы высадились на Кубе с намерением свергнуть кубинского коммунистического лидера Фиделя Кастро. Кастро стал премьер-министром Кубы 1 января 1959 года и, придя к власти, национализировал американские предприятия, включая банки, нефтеперерабатывающие заводы, сахарные и кофейные плантации, а затем разорвал ранее тесные отношения Кубы с США и связался с Советским Союзом.

В марте 1960 года президент США Эйзенхауэр выделил ЦРУ 13,1 миллиона долларов для использования против режима Кастро. Спонсируемая ЦРУ военизированная группа вылетела на Кубу 13 апреля 1961 года. Два дня спустя восемь бомбардировщиков, предоставленных ЦРУ, атаковали кубинские аэродромы. 17 апреля захватчики высадились в заливе Свиней на Кубе, но вторжение провалилось настолько неудачно, что 20 апреля кубинские военизированные эмигранты сдались. СССР.

СССР.

После неудавшегося вторжения в залив Свиней и установки американских баллистических ракет в Италии и Турции Хрущев в СССР по секретному соглашению с Кастро согласился разместить ядерные ракеты на Кубе, которая находилась всего в 90 милях (145 км) от Соединенные Штаты. Ракеты были размещены там, чтобы удержать Соединенные Штаты от очередной попытки свергнуть Кастро.

Летом 1962 года на Кубе было построено несколько ракетных пусковых установок. Самолет-разведчик U-2 произвел четкие фотографические доказательства объектов баллистических ракет. Президент США Джон Ф. Кеннеди избегал объявления войны Кубе, но приказал ввести морскую блокаду. США заявили, что не допустят поставки на Кубу наступательных вооружений, и потребовали демонтировать уже находящиеся там вооружения и отправить их обратно в СССР. Обе страны были готовы применить ядерное оружие, и 27 октября 19 года Советы сбили самолет У-2, который случайно пролетел над кубинским воздушным пространством. 62. И Хрущев, и Кеннеди знали, что повлечет за собой ядерная война.

62. И Хрущев, и Кеннеди знали, что повлечет за собой ядерная война.

После нескольких дней напряженных переговоров советскому премьеру и американскому президенту удалось прийти к соглашению. Советы согласились демонтировать свое оружие на Кубе и отправить его обратно в СССР, а американцы заявили, что больше не будут вторгаться на Кубу. Американская блокада Кубы закончилась 20 ноября, после того как с Кубы были выведены все советские наступательные ракеты и легкие бомбардировщики.

Потребность в четком и прямом общении между США и СССР привела к созданию горячей линии Москва-Вашингтон, которая успешно снижала напряженность между США и Советским Союзом в течение нескольких лет, пока обе страны снова не начали расширять свои ядерные арсеналы.

org

org

Хотя КГБ и ЦРУ были службами внешней разведки двух самых невероятных сверхдержав мира, они существовали не только для того, чтобы конкурировать друг с другом. Два из значительных успехов КГБ произошли в коммунистическом Восточном блоке: в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году.

23 октября 1956 года студенты университета в Будапеште, Венгрия, обратились к населению с призывом присоединиться к ним в знак протеста против внутренней политики Венгрии, навязанной им правительством, назначенным Сталиным. Венгры организовали революционное ополчение и захватили местных венгерских коммунистических лидеров и полицейских. Многие были убиты или линчевали. Политические заключенные-антикоммунисты были освобождены и вооружены. Новое венгерское правительство даже заявило о выходе из Варшавского договора.

В то время как СССР изначально был готов вести переговоры о выводе Советской Армии из Венгрии, Венгерская революция была подавлена СССР 4 ноября. К 10 ноября ожесточенные бои привели к гибели 2500 венгров и 700 солдат Советской Армии. Двести тысяч венгров искали политического убежища за границей. КГБ участвовал в подавлении Венгерской революции, арестовывая лидеров движения до запланированных переговоров. Председатель КГБ Иван Серов тогда лично руководил «нормализацией» страны после вторжения.

К 10 ноября ожесточенные бои привели к гибели 2500 венгров и 700 солдат Советской Армии. Двести тысяч венгров искали политического убежища за границей. КГБ участвовал в подавлении Венгерской революции, арестовывая лидеров движения до запланированных переговоров. Председатель КГБ Иван Серов тогда лично руководил «нормализацией» страны после вторжения.

Хотя эта операция не была безусловным успехом для КГБ — рассекреченные десятилетия спустя документы показали, что КГБ было трудно работать со своими венгерскими союзниками — КГБ удалось восстановить советское господство в Венгрии. Венгрии пришлось бы ждать независимости еще 33 года.

Двенадцать лет спустя в Чехословакии вспыхнули массовые протесты и политическая либерализация. Реформистский чехословацкий первый секретарь Коммунистической партии пытался предоставить дополнительные права гражданам Чехословакии 19 января. 68, помимо частичной децентрализации экономики и демократизации страны.

68, помимо частичной децентрализации экономики и демократизации страны.

В мае агенты КГБ проникли в продемократические чехословацкие продемократические организации. Первоначально советский лидер Леонид Брежнев был готов к переговорам. Как и в Венгрии, когда переговоры в Чехословакии провалились, Советский Союз направил полмиллиона солдат Варшавского договора и танки, чтобы оккупировать страну. Советские военные думали, что на покорение страны уйдет четыре дня; это заняло восемь месяцев.

3 августа 1968 года была обнародована доктрина Брежнева, в которой говорилось, что Советский Союз будет вмешиваться в дела стран Восточного блока, где коммунистическое правление было под угрозой. Глава КГБ Юрий Андропов занимал более жесткую позицию, чем Брежнев, и приказал принять ряд «активных мер» против чехословацких реформаторов в период «нормализации» после Пражской весны. Андропов сменил Брежнева на посту Генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза в 1919 г. 82.

82.

ЦРУ также действовало в Европе, влияя на всеобщие выборы в Италии в 1948 году и продолжая вмешиваться в итальянскую политику до начала 1960-х годов. ЦРУ признало, что выделило 1 миллион долларов итальянским центристским политическим партиям, и в целом США потратили в Италии от 10 до 20 миллионов долларов, чтобы противостоять влиянию Итальянской коммунистической партии.

Финляндия также считалась страной буферной зоны между коммунистическим Востоком и Западной Европой. С конца 1940-х годов спецслужбы США собирали информацию о финских аэродромах и их возможностях. В 1950 году финская военная разведка оценила мобильность и боеспособность американских войск в северных и холодных условиях Финляндии как «безнадежно отстающие» от России (или Финляндии). Тем не менее, ЦРУ подготовило небольшое количество финских агентов совместно с другими странами, включая Великобританию, Норвегию и Швецию, и собрало разведывательные данные о советских войсках, географии, инфраструктуре, техническом оснащении, пограничных укреплениях и организации советских инженерных войск. Также считалось, что финские цели «вероятно» были в списке целей для бомбардировок США, чтобы НАТО могло использовать ядерное оружие для уничтожения финских аэродромов, чтобы не допустить их использования Советским Союзом.

Также считалось, что финские цели «вероятно» были в списке целей для бомбардировок США, чтобы НАТО могло использовать ядерное оружие для уничтожения финских аэродромов, чтобы не допустить их использования Советским Союзом.

Неудачи КГБ: Афганистан и Польша

КГБ активно участвовал во вторжении Советского Союза в Афганистан в 1979 году. Незадолго до того, как КГБ отравил афганского президента и его министров, элитные советские войска были сброшены с воздуха в главные города Афганистана, а развернутые моторизованные дивизии пересекли границу. Это был поддержанный Москвой переворот с целью установить марионеточного лидера. Советы опасались, что слабый Афганистан может обратиться за помощью к США, поэтому они убедили Брежнева, что Москве придется действовать до того, как это сделают США. Вторжение спровоцировало девятилетнюю гражданскую войну, в которой погибло около миллиона мирных жителей и 125 000 комбатантов. Война нанесла ущерб не только Афганистану, но и ударила по экономике и национальному престижу СССР. Неудача Советского Союза в Афганистане способствовала более позднему распаду и распаду СССР.

Война нанесла ущерб не только Афганистану, но и ударила по экономике и национальному престижу СССР. Неудача Советского Союза в Афганистане способствовала более позднему распаду и распаду СССР.

В 1980-е годы КГБ также пытался подавить растущее движение «Солидарность» в Польше. Движение «Солидарность», возглавляемое Лехом Валенсой, было первым независимым профсоюзом в стране Варшавского договора. В сентябре 1981 года его членство достигло 10 миллионов человек, что составляет треть трудоспособного населения. Он стремился использовать гражданское сопротивление для продвижения прав рабочих и социальных изменений. КГБ имел агентов в Польше, а также собирал информацию от агентов КГБ в Советской Украине. Коммунистическое польское правительство ввело в Польше военное положение между 1981 и 1983 г. В то время как движение «Солидарность» возникло спонтанно в августе 1980 г., к 1983 г. ЦРУ оказывало финансовую помощь Польше. Движение «Солидарность» пережило попытки коммунистического правительства разрушить профсоюз. К 1989 году польское правительство начало переговоры с «Солидарностью» и другими группами, чтобы разрядить растущие социальные волнения. В середине 1989 года в Польше прошли свободные выборы, а в декабре 1990 года Валенса был избран президентом Польши.

К 1989 году польское правительство начало переговоры с «Солидарностью» и другими группами, чтобы разрядить растущие социальные волнения. В середине 1989 года в Польше прошли свободные выборы, а в декабре 1990 года Валенса был избран президентом Польши.

Помимо фиаско в заливе Свиней, ЦРУ также потерпело неудачу во Вьетнаме, где оно начало подготовку южновьетнамских агентов еще в 1954 году. Это произошло из-за обращения Франции, проигравшей франко-индокитайскую войну, где он потерял свои бывшие колонии в регионе. В 1954 географическая 17-я параллель северной широты стала «временной военной демаркационной линией» Вьетнама. Северный Вьетнам был коммунистическим, а Южный Вьетнам был прозападным. Война во Вьетнаме продолжалась до 1975 г. и закончилась выводом войск США в 1973 г. и падением Сайгона в 1975 г.

и падением Сайгона в 1975 г.

Дело Иран-Контрас, или Скандал Иран-Контрас, также вызвало огромное затруднение у США. Во время президентства Джимми Картера ЦРУ тайно финансировало проамериканскую оппозицию сандинистскому правительству Никарагуа. В начале своего президентства Рональд Рейган заявил Конгрессу, что ЦРУ будет защищать Сальвадор, предотвращая поставки никарагуанского оружия, которое может попасть в руки коммунистических повстанцев. На самом деле ЦРУ вооружало и обучало никарагуанских контрас в Гондурасе в надежде свергнуть сандинистское правительство.

В декабре 1982 года Конгресс США принял закон, ограничивающий ЦРУ только предотвращением потока оружия из Никарагуа в Сальвадор. Кроме того, ЦРУ было запрещено использовать средства для изгнания сандинистов. Чтобы обойти этот закон, высокопоставленные чиновники в администрации Рейгана начали тайно продавать оружие правительству Хомейни в Иране, чтобы использовать доходы от продаж для финансирования Контрас в Никарагуа. В это время на сам Иран действовало эмбарго США на поставки оружия. Свидетельства о продаже оружия Ирану появились в конце 1986. Расследование Конгресса США показало, что нескольким десяткам должностных лиц администрации Рейгана были предъявлены обвинения, и одиннадцать были осуждены. Сандинисты продолжали править Никарагуа до 1990 года.

В это время на сам Иран действовало эмбарго США на поставки оружия. Свидетельства о продаже оружия Ирану появились в конце 1986. Расследование Конгресса США показало, что нескольким десяткам должностных лиц администрации Рейгана были предъявлены обвинения, и одиннадцать были осуждены. Сандинисты продолжали править Никарагуа до 1990 года.

На вопрос, кто лучше, КГБ или ЦРУ, трудно, если не невозможно, ответить объективно. Действительно, когда ЦРУ было сформировано, у внешней разведки Советского Союза было гораздо больше опыта, устоявшейся политики и процедур, истории стратегического планирования и более четко определенных функций. В первые годы своего существования ЦРУ потерпело больше неудач в шпионаже, отчасти из-за того, что советским и поддерживаемым Советским Союзом шпионам было легче проникнуть в американские и американские союзные организации, чем агентам ЦРУ получить доступ к учреждениям, контролируемым коммунистами. . Внешние факторы, такие как внутренняя политическая система и экономическая мощь каждой страны, также влияли на операции иностранных разведывательных служб двух стран. В целом ЦРУ имело технологическое преимущество.

. Внешние факторы, такие как внутренняя политическая система и экономическая мощь каждой страны, также влияли на операции иностранных разведывательных служб двух стран. В целом ЦРУ имело технологическое преимущество.

Одним из событий, которое несколько застало врасплох и КГБ, и ЦРУ, был распад Советского Союза. Должностные лица ЦРУ признали, что они не спешили осознавать неминуемый крах СССР, хотя они предупреждали американских политиков о стагнации советской экономики в течение нескольких лет в 1980-х годах.

С 1989 года ЦРУ предупреждало политиков о том, что кризис назревает, потому что советская экономика находится в тяжелом спаде. Внутренняя советская разведка также уступала анализу, полученному от их шпионов.

«В то время как определенная доля политизации присутствует в оценках западных спецслужб, она была свойственна КГБ, который приспособил свой анализ для поддержки политики режима. Горбачев потребовал более объективных оценок, когда пришел к власти, но к тому времени было уже слишком поздно, чтобы укоренившаяся в КГБ культура коммунистической политкорректности смогла преодолеть старые привычки.

Как и в прошлом, оценки КГБ возлагали вину за неудачи советской политики на злые махинации Запада».

Когда Советский Союз перестал существовать, КГБ тоже.

Шпионы времен холодной войны: кем были агенты, ставшие предателями, и почему?

Хэтэуэй был одним из первых представителей ЦРУ, завербованным в начале холодной войны, частью кадрового состава, который провел свою карьеру в тени, сражаясь в кошки-мышки со своими русскими коллегами. Хэтэуэй был назначен главой московской резидентуры ЦРУ в решающий момент шпионской конфронтации между Востоком и Западом: ЦРУ потеряло ряд важных агентов, а те, кто находился в Вашингтоне, постановили, что никаких новых агентов не следует вербовать до тех пор, пока не будут устранены потери. можно объяснить.

- Подробнее | Шпионаж во время Второй мировой войны: как шпионаж военного времени был столь же драматичен, как и вымысел

Но Хэтэуэй знала, что лучше не отвергать откровенный жест «главного врага». Это был не первый и не последний подход, который предпринял русский, но в конце концов он смог установить контакт, и Хэтэуэй заручился поддержкой, чтобы завербовать его. Результат превзошел все ожидания Хэтэуэя. Русский, Адольф Толкачев, был недовольным инженером, и в течение следующих семи лет он предоставлял документ за документом, делясь разведывательными данными и экономя для оборонного ведомства США столько денег, что получил прозвище «Шпион на миллиард долларов».

Это был не первый и не последний подход, который предпринял русский, но в конце концов он смог установить контакт, и Хэтэуэй заручился поддержкой, чтобы завербовать его. Результат превзошел все ожидания Хэтэуэя. Русский, Адольф Толкачев, был недовольным инженером, и в течение следующих семи лет он предоставлял документ за документом, делясь разведывательными данными и экономя для оборонного ведомства США столько денег, что получил прозвище «Шпион на миллиард долларов».

Из своего первого взаимодействия с ЦРУ Толкачев должен был знать об опасностях, с которыми он столкнулся. Он должен был находиться под жестким контролем ЦРУ, а его информация очень тщательно скрывалась, чтобы о нем знали только избранные. Но даже этого было недостаточно. В какой-то момент в 1985 году КГБ узнал о его личности, почти наверняка через офицеров ЦРУ, тайно работавших на русских, и Толкачева арестовали, допросили и казнили.

Процесс найма

Опыт и судьба Толкачева не были уникальными. Шпионская игра времен холодной войны началась еще до окончания Второй мировой войны, и хотя шпионские технологии развивались на протяжении десятилетий, основные элементы редко менялись. Существовало два основных типа шпионов-людей: те, у кого был стимул шпионить, и те, кто сам принимал обдуманное решение шпионить и предлагал свои услуги. Найти таких людей с доступом — к документам и людям — было чрезвычайно сложно, и на их вербовку уходили огромные усилия в течение многих лет.

Существовало два основных типа шпионов-людей: те, у кого был стимул шпионить, и те, кто сам принимал обдуманное решение шпионить и предлагал свои услуги. Найти таких людей с доступом — к документам и людям — было чрезвычайно сложно, и на их вербовку уходили огромные усилия в течение многих лет.

Поощрение кого-либо работать на противостоящую разведывательную службу обычно связано с определенным уровнем психологической манипуляции. Что могло быть использовано в качестве стимула или, в случае некоторых завербованных КГБ, какая форма шантажа могла быть использована? Некоторые авторы используют аббревиатуру MICE для объяснения этих стимулов: люди шпионят за деньгами, идеологией, принуждением или эгоизмом. Для Толкачева движущим фактором была идеология, но для офицера ЦРУ, который, вероятно, предал его, Олдрича «Рика» Эймса, толчок был исключительно финансовый.

Больше похоже на это

- Подробнее | Деньги, любовь и месть: мотивы шпионов в истории

Эймс, вероятно, был самым разрушительным советским шпионом или «кротом», скрывавшимся в ЦРУ. Он провел в агентстве более трех десятилетий, подавляющее большинство из которых работал в Оперативном управлении, уделяя особое внимание Советскому Союзу. По разным причинам Эймс влез в долги и впал в отчаяние, пока не смог найти выход. Затем, внезапно в середине 1980-х у него была мозговая волна: он будет продавать секреты ограниченной полезности русским.

Он провел в агентстве более трех десятилетий, подавляющее большинство из которых работал в Оперативном управлении, уделяя особое внимание Советскому Союзу. По разным причинам Эймс влез в долги и впал в отчаяние, пока не смог найти выход. Затем, внезапно в середине 1980-х у него была мозговая волна: он будет продавать секреты ограниченной полезности русским.

В апреле 1985 года Эймс договорился о встрече с офицером КГБ в США. Когда последний не явился, Эймс нагло подошел к советскому посольству, потребовал поговорить с ответственным офицером КГБ и передал письмо с просьбой о 50 000 долларов в обмен на личности нескольких предполагаемых советских шпионов. (Позже он утверждал, что все равно подозревал, что это были подставные лица, то есть не настоящие шпионы, а агенты, которых русские намеренно подбрасывали, чтобы запутать ЦРУ.) Неудивительно, что русские не только были заинтересованы, но и хотели большего, и Эймс все больше был счастлив предоставить его.

Шпионская карьера Эймса окончательно закончилась в 1994 году, когда он был арестован: экстравагантный образ жизни окончательно выдал его. В обмен на миллионы долларов, которые он получил, Эймс назвал множество имен, некоторые из которых впоследствии были казнены. В отличие от этих жалких людей, Эймс был осужден и заключен в тюрьму, где находится и по сей день.

В обмен на миллионы долларов, которые он получил, Эймс назвал множество имен, некоторые из которых впоследствии были казнены. В отличие от этих жалких людей, Эймс был осужден и заключен в тюрьму, где находится и по сей день.

Олдрич Эймс, агент ЦРУ, ставший советским шпионом, на фото в здании федерального суда в Вирджинии, 1994 год. Эймс был «вероятно, самым деструктивным советским шпионом или «кротом», скрывающимся в ЦРУ», — говорит Майлз Гудман (Фото ЛЮКА ФРАЗЗА) /AFP через Getty Images)

Идеологии в состоянии войны

Что заставило Эймса и Толкачева восстать против своих наций? Холодная война была прежде всего идеологической битвой, которая во многом началась в 1917 году с большевиков и Октябрьской революции. Как только Ленин и его последователи пришли к власти, они приступили к преобразованию России в Советский Союз, огромный коммунистический монолит с двумя основными задачами: поддержание строгой коммунистической идеологии и дисциплины и экспорт своей идеологии в глобальном масштабе с конечной целью вдохновить всемирную революцию. . Естественным врагом коммунизма был капитализм, поэтому, возможно, было неизбежно, что два главных сторонника этих убеждений — коммунистическая Россия и капиталистическая Америка — столкнулись рогами.

. Естественным врагом коммунизма был капитализм, поэтому, возможно, было неизбежно, что два главных сторонника этих убеждений — коммунистическая Россия и капиталистическая Америка — столкнулись рогами.

- Подробнее | Всегда ли Россия играла по своим правилам?

Хотя теоретические истоки холодной войны можно проследить до 1917 года, на практике эти различия проявились ощутимо только в конце Второй мировой войны. До этого США и Советский Союз были связаны «браком по расчету», задуманным для борьбы с более сильными врагами — нацистской Германией, фашистской Италией и имперской Японией.

По мере того, как война подходила к концу и державы Оси смотрели в глаза поражению, возник вопрос о том, кто может стать следующим крупным врагом. И у США, и у Советского Союза было ощущение неизбежности того, что они могут стать соперниками, и к 1947 — менее чем через два года после того, как прозвучали последние выстрелы Второй мировой войны, — холодная война стала реальностью благодаря доктрине Трумэна, внешнеполитической декларации президента США Гарри Трумэна, которая обязала США бороться с советской экспансией в Европе и вне.

Знаете ли вы?

По оценкам, после Второй мировой войны разведывательные службы США завербовали около 1000 бывших нацистов или нацистских пособников в качестве шпионов и осведомителей во время холодной войны.

Линии были проведены на песке, и в течение следующих 40 с лишним лет сверхдержавы были вовлечены в политический, военный и, прежде всего, разведывательный конфликт. Ни один из них не доверял другому, и каждый предпринял колоссальные усилия, чтобы расширить свое влияние, иногда напрямую, а часто через марионеточные правительства и марионеточные сражения.

В 1949 году, в год первого советского ядерного испытания, началась гонка атомных вооружений, когда обе страны тратили огромные суммы на улучшение и увеличение ядерных арсеналов, одержимые идеей попытаться превзойти друг друга. Именно на этом фоне — попыток выяснить ядерные, военные, дипломатические и экономические планы друг друга при защите своих собственных — шпионы стали одним из самых ценных активов в игре.

Правила шпионажа

Решение о выдаче секретов редко бывает (и остается) легким или быстрым, и однажды начав, трудно вернуться к нормальной жизни, никогда. Жизнь с беспокойством и беспокойством о разоблачении никогда не покидала людей. На Западе это могло означать тюремное заключение или, как в случае с Розенбергами, электрический стул; на Востоке это неизменно означало пулю в затылок.

Пытаться узнать, что собирается сделать ваш противник, до того, как он это сделает; пытаясь понять, что происходит вокруг земного шара; и попытка иметь возможность влиять на ваши национальные цели и добиваться их выполнения — конечные цели разведывательной организации. Это была игра обмана и паранойи, когда преданные своему делу сотрудники контрразведки пытались выследить как вербовщиков, так и завербованных. В ее основе была битва за информацию, чтобы узнать, что замышляет другая сторона.

Эти правила не были написаны и не соблюдаются, но, тем не менее, важными, и номер один среди них было определенное чувство уважения и этикета.

придерживался определенных «правил». Например, что вы делаете, когда в ваши руки попадает вражеский шпион? Казнить агента, который предал вашу собственную сторону, может быть идеей, но это не означает, что вы действовали так бессердечно по отношению к своим противникам. Представители советской и американской разведки не нападали на своих коллег. Кража информации была честной игрой, но физическое насилие было редкостью.

Эти правила не были написаны и не подчинялись правилам, но, тем не менее, были важны, и главным из них было определенное чувство уважения и этикета. Если американца ловили на шпионаже в Советском Союзе, его обычно объявляли «персоной нон грата» (человеком, которого не ценят) и отправляли обратно в США. Это была практика, распространенная во всем мире: крупнейшее выдворение Великобританией произошло в 1971 году, когда Великобритания выгнала 105 российских чиновников.

Это взаимное уважение распространялось не только на самих людей и организации, но и на «джентльменский» обмен захваченными агентами, многие из которых происходили на Глиникеском мосту в Германии, соединяющем Западный Берлин и Потсдам.

Это было идеальное место для обмена шпионами, буквально перекрывая границы холодной войны. Во времена Советского Союза одна сторона заканчивалась в западном блоке, другая — в восточном, так что переход имел как физическое, так и метафорическое значение.

- На подкасте | Берлинская стена: все, что вам нужно знать

Охлаждение войны

Самый большой вопрос заключается в том, имели ли значение жизни, потраченные миллиарды и огромное количество времени и усилий. Иными словами, помешали ли шпионы перерастанию холодной войны в физический конфликт? Ближе всего к ответу мы могли бы подобрать генерал-майора Дмитрия Полякова, человека, чьи действия, по словам бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси, «не только помогли [Западу] выиграть холодную войну, но и удержали холодную войну от становится жарко».

Когда шпионы держались в тени, пропаганда была общественным оружием холодной войны; этот советский плакат 1948 года предупреждает США не вмешиваться в атомное оружие (фото из архива универсальной истории/группы Universal Images через Getty Images)

ФБР, который стал агентом в 1961 году.

Его кладезь разведывательных данных включал имена американских военных офицеров, шпионивших в пользу Советов, характеристики ракет и вещественные доказательства раскола, возникающего между Советами и Китаем, что побудило президента США Ричарда Никсона вновь начать расследование. установить дипломатические отношения с Китаем в начале 1970-е годы. Но в середине 1980-х Top Hat замолчал.

Лишь в 1990 году коммунистическая государственная газета «Правда» сообщила о казни Полякова двумя годами ранее. Сначала считалось, что его предал Эймс, столь же плодовитый крот, как и сам Поляков, но в 2001 году ФБР разоблачило одного из своих оперативников, Роберта Ханссена, как еще одного советского крота.

- Подробнее | Кем был сэр Энтони Блант и Кембриджская пятерка?

Одно дело смотреть на отдельных лиц, операции и события, чтобы судить о роли, которую сыграли шпионы, и совершенно другое — смотреть на это в ходе холодной войны и во всем мире. Временами роль разведки была абсолютно решающей; в других это не имело никакого значения.

Что можно сказать, так это то, что лидеры полагались на свои разведывательные службы: бюджеты редко сокращались, агентства редко исчезали, а начальники разведки редко покидали кабинеты лидеров. По мере того как мир становился все более сложным, способность собирать информацию становилась все более необходимой.

Кто были супершпионами по обе стороны холодной войны?

Информация была важнейшим оружием во время холодной войны, и эти мужчины и женщины, руководствуясь идеологическими убеждениями или деньгами, находились на передовой

Игорь Гузенко

Русский шпионаж в пользу Канады

Судьба: Пережил холодную войну

Гузенко был шифровальщиком в советском посольстве в Оттаве. Он разочаровался в советской системе и в том, что его семью отзывают обратно в Москву. Через несколько дней после окончания Второй мировой войны он предложил свои услуги канадской разведке и впоследствии перешел на Запад.

Наиболее важной его информацией была информация о продолжающихся советских попытках проникнуть в американскую и британскую программу создания ядерного оружия.

Дафна Парк

Британский шпион в Москве и других местах

Судьба: пережила холодную войну

Парк работала в британской разведке во время Второй мировой войны, а в 1948 году присоединилась к МИ-6. Там она провела всю свою карьеру , работающий за границей в ряде различных посольств, в том числе в Москве и Ханое, Вьетнам, выступая в качестве дипломата.

Получив прозвище «Королева шпионов», ее выдающаяся шпионская карьера была тем более важной, что она была первой женщиной-«контролером» — одним из главных директоров — в МИ-6, в то время, когда гендерный дисбаланс был сильным внутри организация. После выхода на пенсию Пак стала баронессой.

Олег Пеньковский

Русский шпионаж в пользу Великобритании и США

Судьба: тихо казнен после публичного суда

Пеньковский был полковником советской военной разведки, ГРУ.

Он расстроился из-за того, что его не повысили, — чувствуя, что должен стать генералом, — поэтому предложил свои услуги Западу. Совершенно уникально то, что им совместно «руководили» как МИ-6, так и ЦРУ.

Его шпионская карьера продлилась всего несколько лет, прежде чем он был пойман и казнен, но за это время он сыграл ключевую роль в том, как президент США Джон Ф. Кеннеди справился с кубинским ракетным кризисом в 1962 году, предоставив множество данных о технические аспекты ракет, размещенных на Кубе, а также описание того, как советский премьер Никита Хрущев основывал свою агрессию на блефе.

Олег Гордиевский

Русский шпионаж в пользу Великобритании

Судьба: Скрылся

Гордиевский, вероятно, был самым важным шпионом Великобритании. Он был завербован МИ-6 в середине 1970-х годов во время службы в Дании. Он был русским патриотом, презиравшим советскую систему. Он стал резидентом КГБ (высшим офицером) посольства в Лондоне и предоставил массу разведывательных данных о британцах, шпионивших в пользу Советов, а также о растущей паранойе в Кремле по поводу ядерной атаки.

В 1985 году его вызвали в Москву, где накачали наркотиками и допросили. Два месяца спустя его драматическим образом спасли, спрятали в багажнике специально модифицированного автомобиля и контрабандой переправили в Финляндию.

Розенберги

Американцы, шпионившие в пользу Советского Союза

Судьба: казнены на электрическом стуле кодовое название, данное конструкции атомной бомбы во время Второй мировой войны. Они руководили шпионской сетью, в которую входил брат Этель, а их основным источником был Клаус Фукс, британский ученый немецкого происхождения, который передал русским большое количество научно-технической информации об атомной бомбе.

Насколько важными были сами Розенберги в этой сети, является предметом споров, особенно Этель. Они были идентифицированы после совместной англо-американской попытки взлома советских передач, были арестованы и осуждены в начале 1950-х годов. Оба они были казнены на электрическом стуле в один и тот же день.

Роберт Ханссен

Американский шпионаж в пользу Советского Союза

Судьба: пожизненное заключение

Ханссен решил предложить свои услуги советской разведке всего через несколько лет после прихода в ФБР. Он был полностью мотивирован финансовой выгодой — в конечном итоге русские заплатили ему миллионы долларов США — и передал тысячи и тысячи страниц строго секретных документов. В них была включена не только информация по военным и техническим вопросам, но и сведения о россиянах, добровольно вызвавшихся работать на США.

Ханссен добросовестно передал все это своим советским кураторам, не заботясь о том, что с ними может случиться. Даже падение коммунизма мало повлияло на его деятельность, и он продолжал работать на постсоветские российские спецслужбы. В конце концов, в 2001 году его поймали, и, признав себя виновным, ему удалось избежать смертной казни. В настоящее время он находится в тюрьме в США без возможности условно-досрочного освобождения.

Как и в прошлом, оценки КГБ возлагали вину за неудачи советской политики на злые махинации Запада».

Как и в прошлом, оценки КГБ возлагали вину за неудачи советской политики на злые махинации Запада». придерживался определенных «правил». Например, что вы делаете, когда в ваши руки попадает вражеский шпион? Казнить агента, который предал вашу собственную сторону, может быть идеей, но это не означает, что вы действовали так бессердечно по отношению к своим противникам. Представители советской и американской разведки не нападали на своих коллег. Кража информации была честной игрой, но физическое насилие было редкостью.

придерживался определенных «правил». Например, что вы делаете, когда в ваши руки попадает вражеский шпион? Казнить агента, который предал вашу собственную сторону, может быть идеей, но это не означает, что вы действовали так бессердечно по отношению к своим противникам. Представители советской и американской разведки не нападали на своих коллег. Кража информации была честной игрой, но физическое насилие было редкостью. Это было идеальное место для обмена шпионами, буквально перекрывая границы холодной войны. Во времена Советского Союза одна сторона заканчивалась в западном блоке, другая — в восточном, так что переход имел как физическое, так и метафорическое значение.

Это было идеальное место для обмена шпионами, буквально перекрывая границы холодной войны. Во времена Советского Союза одна сторона заканчивалась в западном блоке, другая — в восточном, так что переход имел как физическое, так и метафорическое значение. Его кладезь разведывательных данных включал имена американских военных офицеров, шпионивших в пользу Советов, характеристики ракет и вещественные доказательства раскола, возникающего между Советами и Китаем, что побудило президента США Ричарда Никсона вновь начать расследование. установить дипломатические отношения с Китаем в начале 1970-е годы. Но в середине 1980-х Top Hat замолчал.

Его кладезь разведывательных данных включал имена американских военных офицеров, шпионивших в пользу Советов, характеристики ракет и вещественные доказательства раскола, возникающего между Советами и Китаем, что побудило президента США Ричарда Никсона вновь начать расследование. установить дипломатические отношения с Китаем в начале 1970-е годы. Но в середине 1980-х Top Hat замолчал. Что можно сказать, так это то, что лидеры полагались на свои разведывательные службы: бюджеты редко сокращались, агентства редко исчезали, а начальники разведки редко покидали кабинеты лидеров. По мере того как мир становился все более сложным, способность собирать информацию становилась все более необходимой.

Что можно сказать, так это то, что лидеры полагались на свои разведывательные службы: бюджеты редко сокращались, агентства редко исчезали, а начальники разведки редко покидали кабинеты лидеров. По мере того как мир становился все более сложным, способность собирать информацию становилась все более необходимой.

Он расстроился из-за того, что его не повысили, — чувствуя, что должен стать генералом, — поэтому предложил свои услуги Западу. Совершенно уникально то, что им совместно «руководили» как МИ-6, так и ЦРУ.

Он расстроился из-за того, что его не повысили, — чувствуя, что должен стать генералом, — поэтому предложил свои услуги Западу. Совершенно уникально то, что им совместно «руководили» как МИ-6, так и ЦРУ.