Откуда взялось понятие табу и почему оно оказалось таким живучим

Всем культурам знакомо понятие табу. Но что это на самом деле — священный запрет, религиозная практика или способ регулирования повседневной жизни людей? В действительности речь идет о трех способах понимания этого термина: табу как историческое явление в Полинезии, как религиозные запреты и, наконец, табу в переносном, повседневном смысле. Религиовед Ксения Колкунова рассказала о том, с чего все начиналось, об эволюции понятия табу и священных запретах в контексте истории религии. T&P сделали конспект ее лекции.

Ксения Колкунова

Кандидат философских наук, доцент ПСТГУ, религиовед

Табу — ключевое понятие для религиоведения. В этой лекции речь пойдет о его эволюции, осмыслении термина в западной науке. В современные языки слово «табу» вошло как минимум в трех контекстах, трех способах употребления. Можно говорить о табу как о специфическом явлении полинезийской религиозности, с которого начинается размышление о табу в Европе, затем понятие расширяется и начинает применяться уже ко всем религиозным системам. Мы можем говорить о табу в широком смысле — как о любом священном запрете, религиозных предписаниях, ограничивающих поведение человека. Наконец, можно рассуждать о табу в переносном смысле: так мы говорим в повседневной речи, что какие-то вещи являются запретными, и это уже максимально уводит нас от полинезийцев, с которых все когда-то начиналось.

Мы можем говорить о табу в широком смысле — как о любом священном запрете, религиозных предписаниях, ограничивающих поведение человека. Наконец, можно рассуждать о табу в переносном смысле: так мы говорим в повседневной речи, что какие-то вещи являются запретными, и это уже максимально уводит нас от полинезийцев, с которых все когда-то начиналось.

Антропология. Джеймс Кук и аборигены

В 1777 году печально известный капитан Джеймс Кук впервые на английском языке опубликовал истории об аборигенах, которые поразили его своим поведением. Он обнаружил, что у жителей маленьких островов Тонга невероятно строгие нравы и предписания и для их обозначения они используют слово «табу» (точнее, «тапу» — но сейчас они уже и сами говорят «табу», потому что заимствовали общепризнанное произношение). Впоследствии филологи и лингвисты выяснили, что слово «тапу» означает «особым образом отмеченное, помеченное, выделенное» и даже о самих островах местные жители говорят, что это «тапу» — священные запретные южные острова. Так Кук задает нам первую точку отсчета: табу — то, что под запретом.

Так Кук задает нам первую точку отсчета: табу — то, что под запретом.

В XVIII–XIX веках важным источником знаний об аборигенах были записки путешественников. Произошло окончательное оформление колониальной системы, и именно из дневников очевидцев складывалось европейское представление о происходящем на этих загадочных островах, в Африке и Южной Америке. Так постепенно формировалось то, что мы называем антропологией, — изучение бесписьменных народов. Как дисциплина она начинается с Эдуарда Тайлора, который в 1871 году публикует книгу «Первобытная культура».

Психология. Джеймс Фрэзер и Зигмунд Фрейд

В XIX веке классики антропологии и религиоведения считали, что есть некоторая универсальная сущность человека (примерно одна и та же у диких аборигенов на островах Тонга и у высокоинтеллектуальных французов) и изучать ее лучше всего по самым простым и диким племенам. В Новое время в принципе была установка, связанная с общим рационализмом эпохи, что у всех религиозных явлений должна быть естественная причина, научное объяснение.

Британский ученый Джеймс Фрэзер, который сам никуда не ездил и работал с записками путешественников, в 1890 году опубликовал работу «Золотая ветвь: Исследование магии и религии». Он заметил, что пищевые табу островитян часто связаны с семейными преданиями (например, какой-то предок перед смертью сказал, что может перевоплотиться в банановое дерево, поэтому его потомки не едят бананы), и счел, что психологические табу являются порождением фантазии.

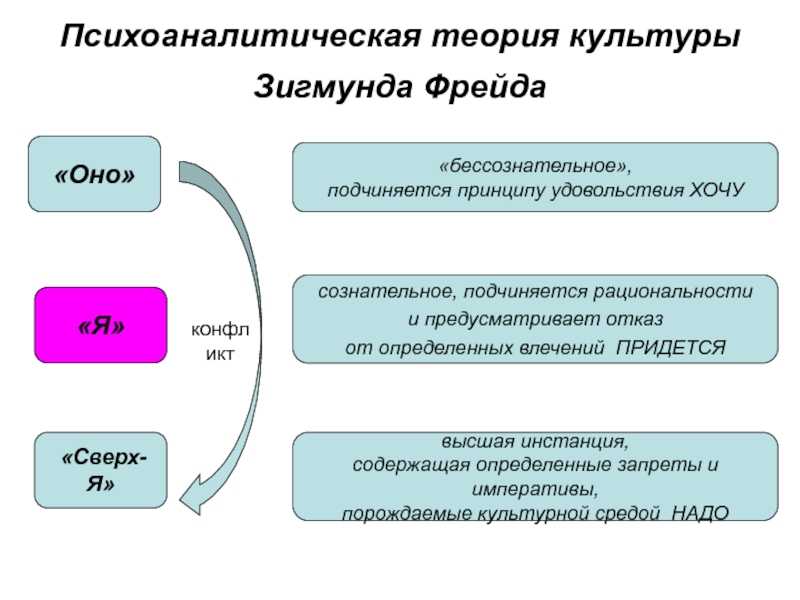

Аборигены интересовали и Зигмунда Фрейда. Ему казалось, что на примере дикарей можно изучать формирование психики современного человека. В «Тотеме и табу» он описывает (также по второисточникам) различные практики аборигенов. Фрейда интересуют отношения между полами, и из всего многообразия примеров он выбирает табу, запрещающие отношения между тещей и зятем, тестем и зятем, невесткой и свекром, невесткой и свекровью. У некоторых племен существуют ограничения на любые контакты между тещей и зятем: они не то что разговаривать, даже видеться не должны. Фрейд из этого радостно делает вывод, что такие запреты связаны с потенциальной привлекательностью тещи для зятя, поскольку она, предположительно, похожа на его жену. Чтобы исключить этот инцестуозный соблазн, общество создает регулирующее табу. Другой вариант объяснения — мужчину может испугать то, какой станет его жена. Получается, что у Фрейда, с одной стороны, психологизм, а с другой — привнесение если не личного опыта, то, во всяком случае, каких-то европейских культурных кодов.

Фрейд из этого радостно делает вывод, что такие запреты связаны с потенциальной привлекательностью тещи для зятя, поскольку она, предположительно, похожа на его жену. Чтобы исключить этот инцестуозный соблазн, общество создает регулирующее табу. Другой вариант объяснения — мужчину может испугать то, какой станет его жена. Получается, что у Фрейда, с одной стороны, психологизм, а с другой — привнесение если не личного опыта, то, во всяком случае, каких-то европейских культурных кодов.

Религия. Эмиль Дюркгейм и Рудольф Отто

Фрэзер считал, что корни религиозного мировоззрения можно найти в магии, Фрейд искал первоначальные формы религии в тотемизме — в целом тогда многие ученые пытались построить систему развития религии, начинающуюся с некоторой минимальной формы. Как, например, Эмиль Дюркгейм, который разрабатывал теорию минимума религии.

Работа Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни» (1912), посвященная тотемистической системе в Австралии, создает каркас, который будет часто заимствоваться исследователями для разговора о табу. Ученый пишет, что религия — это институциональное и практическое оформление системы отношений, подразумевающее наличие священных и профанных предметов.

Ученый пишет, что религия — это институциональное и практическое оформление системы отношений, подразумевающее наличие священных и профанных предметов.

Священные предметы вызывают сильные эмоциональные переживания и одновременно воспринимаются как несущие потенциальную угрозу.

Ситуация, в которой зять видит тещу, должна быть исправлена с помощью каких-то ритуалов, символического очищения, физического наказания.

Похожую психологическую теорию религии создает немецкий теолог Рудольф Отто, который в 1917 году публикует книгу «Священное». Он тоже утверждает, что священный, нерациональный опыт вызывает два базовых переживания — благоговение и ужас.

Табу для всех и для каждого

Насколько запреты, существующие в разных религиях, попадают в область табу? Если следовать представлениям о том, что табу — это все, что касается одновременно священного и опасного, требующего определенной подготовки для контакта, то вполне можно отнести к табу пищевые запреты в иудаизме или специфическое отношение к коровам в Индии. Корова — это не только то, что нельзя есть и бить, но это еще и источник очистительной практики. Если кто-нибудь нарушил табу, его можно очистить с помощью коровьей мочи — такой у коровы в Индии сакральный статус. Это встраивается в определенную теологическую систему: так, бог Кришна, согласно индуистским верованиям, на определенном этапе своей божественной жизни был пастухом.

Корова — это не только то, что нельзя есть и бить, но это еще и источник очистительной практики. Если кто-нибудь нарушил табу, его можно очистить с помощью коровьей мочи — такой у коровы в Индии сакральный статус. Это встраивается в определенную теологическую систему: так, бог Кришна, согласно индуистским верованиям, на определенном этапе своей божественной жизни был пастухом.

Любая типология табу обречена на провал из-за многих уровней, в которых эти запреты могут существовать. Самое базовое деление — индивидуальные и коллективные. Если начать думать как авторы XIX века, табу — не только полинезийское явление, и можно эту модель применить к другим религиозным традициям, например кельтам: в их сагах описаны гейсы. Гейсы можно интерпретировать как индивидуальные табу, регулирующие жизнь конкретного деятеля. Чем важнее герой, тем больше у него гейсов. Например, с Кухулином ситуация была весьма печальная: он великий герой, у него очень много гейсов, и в какой-то момент они начали противоречить друг другу, из-за чего он и погиб.

Индивидуальные табу связаны с выдающимся лицом, но в них всегда попадают и запреты, связанные с родом, местом, профессией и с какими-то другими социальными маркерами. Поэтому в конечном счете эпические персонажи оказываются наделены не только индивидуальными табу. Когда мы говорим о табу в религиозных системах, мы в основном имеем дело с коллективными табу.

Дюркгейм выделяет другой базовый тип табу — запреты, связанные с каким-то контактом. Например, пищевые запреты — на еду, приготовленную определенным образом. Другая форма контактного табу — это табу-избегание. Избегать можно все ту же тещу или людей, обладающих некоторыми специфическими свойствами.

В некоторых традиционных культурах, например, близнецы могут восприниматься как обладающие сакральной природой и приносящие остальным удачу, но иногда это табуированные люди, которые могут принести заразу племени. У индейцев Южной Америки есть племя, где мать даже выгоняют за такое безобразие.

Существуют запреты, связанные с поведением человека: табу на какие-то жесты, позы, действия или слова. Табуированная лексика часто связана с религией или профессией. Например, в среде охотников Архангельской губернии в конце XIX века нельзя было упоминать название животного, на которого охотишься, нужно было использовать эвфемизмы: «пошел за косым» и т. п.

Табуированная лексика часто связана с религией или профессией. Например, в среде охотников Архангельской губернии в конце XIX века нельзя было упоминать название животного, на которого охотишься, нужно было использовать эвфемизмы: «пошел за косым» и т. п.

Есть много табу, связанных с кровью, в том числе менструальной. В каких-то культурах эти запреты встраиваются в теологическую систему. Библейское представление о том, что кровь содержит душу, в дальнейшем приводит к запрету на переливание крови у свидетелей Иеговы. Кровь оказывается табуированной и, например, в синтоистской культуре в Японии, где женщина во время менструации уходит из деревни и не возвращается, пока не пройдет процедуру очищения.

Существует два базовых источника табу. Во-первых, запреты часто связаны с «антисоциальными» явлениями: табуированными становятся вожди, колдуны, кузнецы (занимаются странными вещами) и узкие специалисты (специфический круг знаний, от них лучше держаться подальше).

Кстати, для тех, кто и так стоит вне социума, некоторые табуированные действия оказываются не такими уж табуированными. Например, у индейцев Гавайев, как практически у всех человеческих культур, запрещен инцест; человек, нарушивший это табу, может быть очищен только смертью. Но есть исключение — вождь: для него инцест не только возможен, но и крайне желателен, потому что дети, рожденные от такого брака, воспринимаются как неприкасаемые, как будущие вожди.

Например, у индейцев Гавайев, как практически у всех человеческих культур, запрещен инцест; человек, нарушивший это табу, может быть очищен только смертью. Но есть исключение — вождь: для него инцест не только возможен, но и крайне желателен, потому что дети, рожденные от такого брака, воспринимаются как неприкасаемые, как будущие вожди.

Синтоизм главным источником скверны считает смерть. Доходило до того, что в Средние века императорам приходилось издавать указы, запрещавшие выкидывать трупы в лесу: их не устраивало, естественно, что империя оказывается какой-то беспорядочной свалкой трупов, но люди считали, что труп — это антисоциальный элемент, поэтому его надо выкинуть и сделать вид, что ничего не было.

Во-вторых, «антисоциальными» оказываются люди в состоянии перехода из одного статуса в другой. Антрополог и фольклорист Арнольд ван Геннеп в книге «Обряды перехода» (1909) пишет, что любой обряд, связанный со сменой состояния (инициация или, например, свадьба), построен на принципе отделения: человек, переживающий переход, отделен (географически или символически) от основной части группы, и только когда он пройдет определенные практики, сможет вернуться и, получив новое имя, уже в новом статусе стать полноценным членом общества. На Андаманских островах считается неправильным употреблять имя умершего человека до окончания траура: так можно помешать процессу его перехода из состояния «живой» в состояние «мертвый». Леви-Стросс пишет, что в Австралии табуируется не только имя умершего, но и все однокоренные слова. Распространенный вариант табу — когда ребенка не называют именем умершего родственника. У калифорнийских индейцев есть ограниченный ряд имен, и носить двум людям одинаковые имена нельзя: если в племени лимит имен исчерпан, дети будут ходить безымянные, пока кто-нибудь не умрет и имя не освободится.

На Андаманских островах считается неправильным употреблять имя умершего человека до окончания траура: так можно помешать процессу его перехода из состояния «живой» в состояние «мертвый». Леви-Стросс пишет, что в Австралии табуируется не только имя умершего, но и все однокоренные слова. Распространенный вариант табу — когда ребенка не называют именем умершего родственника. У калифорнийских индейцев есть ограниченный ряд имен, и носить двум людям одинаковые имена нельзя: если в племени лимит имен исчерпан, дети будут ходить безымянные, пока кто-нибудь не умрет и имя не освободится.

Современные табу — социальные, а не сакральные

Сегодня не только религиозные системы, но и повседневные суеверия несут отпечаток первобытных табу. Профессиональные запреты есть у рыбаков, пастухов, у творческих людей (наверняка все слышали про актерское пожелание сломать ногу) и практически у всех представителей профессий, сопряженных с опасностью для жизни, например у спортсменов: очень тонкая грань отделяет их от неудачи, и поэтому они держатся за возможность эту удачу сохранить. Мы называем это профессиональными суевериями — но что это, если не табу?

Мы называем это профессиональными суевериями — но что это, если не табу?

Табу в их первобытном смысле, не дававшие людям выйти за рамки социального, никуда не делись, просто вместо племен у нас теперь субкультуры и информационные круги.

Любая из социальных сред формирует правила, которые можно или нельзя нарушать. В фитнес-клубе тоже есть табу — если ты их нарушишь, на тебя все косо посмотрят, потому что эта маленькая среда хочет остаться стабильной. Здесь уже не остается момента сакральности и речь идет исключительно о социальном измерении.

То же самое и в Океании, с которой все начиналось. В XVIII веке к полинезийцам приехал Кук, узнал про табу и увез это знание в Европу. Европейцам очень понравилась идея табу, они начали употреблять это слово. А пока они развивали антропологию, в Полинезии рухнула колониальная система и табу (точно так же, как и у нас) постепенно лишилось сакрального смысла. На Гавайях словом «капу» (табу) теперь подписывают общественные памятники, а во Французской Полинезии табу обозначает любую частную собственность. Я считаю, что такое переосмысление понятия табу — это наследие нашего колониального визита и того, что мы забрали термин, расширили до нерелигиозных смыслов и импортировали его обратно в среду возникновения, где он приобретает новые смыслы.

Я считаю, что такое переосмысление понятия табу — это наследие нашего колониального визита и того, что мы забрали термин, расширили до нерелигиозных смыслов и импортировали его обратно в среду возникновения, где он приобретает новые смыслы.

Литература

Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. М.: «Элементарные формы», 2018

Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. М.: «Канон+», 1998.

Фрейд З. Тотем и табу. СПб.: Азбука-классика, 2005.

Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3 т. М., 2002–2003

Harvey G. Food, Sex and Strangers: Understanding Religion as Everyday Life. Routledge, 2013.

Читать онлайн «Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии», Зигмунд Фрейд – Литрес

Введение

Нижеследующие четыре статьи, появившиеся в издаваемом мною журнале «Imago», первого и второго года издания, под тем же заглавием, что и предлагаемая книга, представляют собой первую попытку с моей стороны применить точку зрения и результаты психоанализа к невыясненным проблемам психологии народов. По методу исследования эти статьи являются противоположностью, с одной стороны, большому труду В. Вундта, пользующегося для той же цели положениями и методами неаналитической психологии, с другой стороны, работам цюрихской школы, пытающейся, наоборот, проблемы индивидуальной психологии разрешить при помощи материала из области психологии народов. Охотно признаю, что ближайшим поводом к моей собственной работе послужили эти оба источника.

По методу исследования эти статьи являются противоположностью, с одной стороны, большому труду В. Вундта, пользующегося для той же цели положениями и методами неаналитической психологии, с другой стороны, работам цюрихской школы, пытающейся, наоборот, проблемы индивидуальной психологии разрешить при помощи материала из области психологии народов. Охотно признаю, что ближайшим поводом к моей собственной работе послужили эти оба источника.

Я хорошо знаю недостатки моей работы. Я не хочу касаться пробелов, которые зависят от того, что это первые мои исследования в этой области. Однако иные из них требуют пояснений. Я соединил здесь четыре статьи, рассчитанные на внимание широкого круга образованных людей, их, собственно говоря, могут понять и оценить только те немногие, кому не чужд психоанализ во всем его своеобразии. Задача этих статей – послужить посредником между этнологами, лингвистами, фольклористами и т. д., с одной стороны, и психоаналитиками – с другой; и все же они не могут дать ни тем, ни другим того, чего им не хватает: первым – достаточного ознакомления с новой психологической техникой, последним – возможности в полной мере овладеть требующим обработки материалом. Им придется поэтому довольствоваться тем, чтобы здесь и там привлечь внимание и пробудить надежды на то, что если обе стороны будут встречаться чаще, то это окажется не бесполезным для научного исследования.

Им придется поэтому довольствоваться тем, чтобы здесь и там привлечь внимание и пробудить надежды на то, что если обе стороны будут встречаться чаще, то это окажется не бесполезным для научного исследования.

Обе главные темы, давшие наименование этой книге, тотем и табу, получают в ней не одинаковую разработку. Анализ табу отличается безусловно большей достоверностью, и разрешение этой проблемы более исчерпывающе. Исследования тотемизма ограничиваются заявлением: вот то, что в настоящее время психоаналитическое изучение может дать для объяснения проблемы тотема. Это различие связано с тем, что табу, собственно говоря, еще существует у нас; хотя отрицательно понимаемое и перенесенное на другие содержания, по психологической природе своей оно является не чем иным, как «категорическим императивом» Канта, действующим навязчиво и отрицающим всякую сознательную мотивировку. Тотемизм, напротив, – чуждый нашему современному чувствованию религиозно-социальный институт, в действительности давно оставленный и замененный новыми формами, оставивший только незначительные следы в религии, нравах и обычаях жизни современных народов и претерпевший, вероятно, большие изменения даже у тех народов, которые и теперь придерживаются его. Социальные и технические успехи в истории человечества гораздо меньше повредили табу, чем тотему. В этой книге сделана смелая попытка разгадать первоначальный смысл тотемизма по его инфантильным следам, из намеков, в каких он снова проявляется в процессе развития наших детей. Тесная связь между тотемом и табу указывает дальнейшие пути, ведущие к защищаемой здесь гипотезе, и если эта гипотеза в конце концов оказалась достаточно невероятной, то этот характер ее не дает основания для возражения против возможности того, что эта гипотеза все же в большей или меньшей степени приблизилась к трудно реконструируемой действительности.

Социальные и технические успехи в истории человечества гораздо меньше повредили табу, чем тотему. В этой книге сделана смелая попытка разгадать первоначальный смысл тотемизма по его инфантильным следам, из намеков, в каких он снова проявляется в процессе развития наших детей. Тесная связь между тотемом и табу указывает дальнейшие пути, ведущие к защищаемой здесь гипотезе, и если эта гипотеза в конце концов оказалась достаточно невероятной, то этот характер ее не дает основания для возражения против возможности того, что эта гипотеза все же в большей или меньшей степени приблизилась к трудно реконструируемой действительности.

Рим. 1913, сентябрь.

Психоаналитическое исследование с самого начала указывало на аналогии и сходства результатов его работ в области душевной жизни отдельного индивида с результатами исследования психологии народов. Вполне понятно, что сначала это происходило робко и неуверенно, в скромном объеме и не шло дальше области сказок и мифов. Целью распространения указанных методов на эту область было только желание вселить больше доверия к невероятным самим по себе результатам исследования указанием на такое неожиданное сходство.

За протекшие с тех пор полтора десятка лет психоанализ приобрел, однако, доверие к своей работе; довольно значительная группа исследователей, следуя указаниям одного, пришла к удовлетворительному сходству в своих взглядах, и теперь, как кажется, наступил благоприятный момент приступить к границе индивидуальной психологии и поставить работе новую цель. В душевной жизни народов должны быть открыты не только подобные же процессы и связи, какие были выявлены при помощи психоанализа у индивида, но должна быть также сделана смелая попытка осветить при помощи сложившихся в психоанализе взглядов то, что осталось темным или сомнительным в психологии народов. Молодая психоаналитическая наука желает как бы вернуть то, что позаимствовала в самом начале своего развития у других областей знания, и надеется вернуть больше, чем в свое время получила.

Однако трудность предприятия заключается в качественном подборе лиц, взявших на себя эту новую задачу. Ни к чему было бы ждать, пока исследователи мифов и психологии религий, этнологи, лингвисты и т. д. начнут применять психоаналитический метод мышления к материалу своего исследования. Первые шаги во всех этих направлениях должны быть безусловно предприняты теми, которые до настоящего времени, как психиатры и исследователи сновидений, овладели психоаналитической техникой и ее результатами. Но они пока не являются специалистами в других областях знания и если приобрели с трудом кое-какие сведения, то все же остаются дилетантами или, в лучшем случае, автодидактами. Они не смогут избежать в трудах своих слабостей и ошибок, которые легко будут открыты и, может быть, вызовут насмешку со стороны цехового исследователя-специалиста, в обладании которого имеется весь материал и умение распоряжаться им. Пусть же он примет во внимание, что наши работы имеют только одну цель: побудить его сделать то же самое лучше, применив к хорошо знакомому ему материалу инструмент, который мы можем ему дать в руки.

д. начнут применять психоаналитический метод мышления к материалу своего исследования. Первые шаги во всех этих направлениях должны быть безусловно предприняты теми, которые до настоящего времени, как психиатры и исследователи сновидений, овладели психоаналитической техникой и ее результатами. Но они пока не являются специалистами в других областях знания и если приобрели с трудом кое-какие сведения, то все же остаются дилетантами или, в лучшем случае, автодидактами. Они не смогут избежать в трудах своих слабостей и ошибок, которые легко будут открыты и, может быть, вызовут насмешку со стороны цехового исследователя-специалиста, в обладании которого имеется весь материал и умение распоряжаться им. Пусть же он примет во внимание, что наши работы имеют только одну цель: побудить его сделать то же самое лучше, применив к хорошо знакомому ему материалу инструмент, который мы можем ему дать в руки.

Касаясь предлагаемой небольшой работы, я должен указать еще на одно извиняющее обстоятельство, а именно, что она является первым шагом автора на чуждой ему до того почве. К этому присоединяется еще то, что по различным внешним мотивам она преждевременно появляется на свет и публикуется по истечении гораздо более короткого периода, чем другие сообщения, гораздо раньше, чем автор был в состоянии разработать богатую литературу предмета. Если я тем не менее не отложил публикования, то к этому побуждало меня соображение, что первые работы и без того грешат большей частью тем, что хотят охватить слишком много и стремятся дать такое полное разрешение задачи, какое, как показывают позднейшие исследования, никогда невозможно с самого начала. Нет поэтому ничего плохого в том, если сознательно и с намерением ограничиваешься небольшим опытом. Кроме того, автор находится в положении мальчика, который нашел в лесу гнездо хороших грибов и прекрасных ягод и созывает своих спутников раньше, чем сам сорвал все, потому что видит, что один не в состоянии справиться с обилием найденного.

К этому присоединяется еще то, что по различным внешним мотивам она преждевременно появляется на свет и публикуется по истечении гораздо более короткого периода, чем другие сообщения, гораздо раньше, чем автор был в состоянии разработать богатую литературу предмета. Если я тем не менее не отложил публикования, то к этому побуждало меня соображение, что первые работы и без того грешат большей частью тем, что хотят охватить слишком много и стремятся дать такое полное разрешение задачи, какое, как показывают позднейшие исследования, никогда невозможно с самого начала. Нет поэтому ничего плохого в том, если сознательно и с намерением ограничиваешься небольшим опытом. Кроме того, автор находится в положении мальчика, который нашел в лесу гнездо хороших грибов и прекрасных ягод и созывает своих спутников раньше, чем сам сорвал все, потому что видит, что один не в состоянии справиться с обилием найденного.

У всякого принимавшего участие в развитии психоаналитического исследования остался достопамятным момент, когда К. Г. Юнг на частном научном съезде сообщил через одного из своих учеников, что фантазии некоторых душевнобольных (Dementia praecax – раннее слабоумие) удивительным образом совпадают с мифологическими космогониями древних народов, о которых необразованные больные не могли иметь никакого научного представления. Это указало не только на новый источник самых странных психических продуктов болезни, но и подчеркнуло самым решительным образом значение параллелизма онтогенетического и филогенетического развития и в душевной жизни. Душевно больной и невротик сближаются, таким образом, с первобытным человеком, с человеком отдаленного доисторического времени, и если психоанализ исходит из верных предположений, то должна открыться возможность свести то, что имеется у них общего, к типу инфантильной душевной жизни.

Г. Юнг на частном научном съезде сообщил через одного из своих учеников, что фантазии некоторых душевнобольных (Dementia praecax – раннее слабоумие) удивительным образом совпадают с мифологическими космогониями древних народов, о которых необразованные больные не могли иметь никакого научного представления. Это указало не только на новый источник самых странных психических продуктов болезни, но и подчеркнуло самым решительным образом значение параллелизма онтогенетического и филогенетического развития и в душевной жизни. Душевно больной и невротик сближаются, таким образом, с первобытным человеком, с человеком отдаленного доисторического времени, и если психоанализ исходит из верных предположений, то должна открыться возможность свести то, что имеется у них общего, к типу инфантильной душевной жизни.

I. Боязнь инцеста

Доисторического человека во всех стадиях развития, проделанных им, мы знаем по предметам и утвари, оставшимся после него, по сохранившимся сведениям о его искусстве, религии и мировоззрении, дошедшим до нас непосредственно или традиционным путем в сказаниях, мифах и сказках, и по сохранившимся остаткам образа его мыслей в наших собственных обычаях и нравах. Кроме того, в известном смысле он является нашим современником. Еще живут люди, о которых мы думаем, что они очень близки первобытным народам, гораздо ближе нас, и в которых мы поэтому видим прямых потомков и представителей древних людей. Таково наше мнение о диких и полудиких народах, душевная жизнь которых приобретает особый интерес, если мы в ней можем обнаружить хорошо сохранившуюся предварительную степень нашего собственного развития. Если это предположение верно, то сравнение должно открыть большое сходство в «психологии первобытных народов», как ее показывает нам этнография, с психологией невротиков, насколько мы с ней познакомились благодаря психоанализу, и оно даст нам возможность увидеть в новом свете знакомое уже и в той и в другой области.

Кроме того, в известном смысле он является нашим современником. Еще живут люди, о которых мы думаем, что они очень близки первобытным народам, гораздо ближе нас, и в которых мы поэтому видим прямых потомков и представителей древних людей. Таково наше мнение о диких и полудиких народах, душевная жизнь которых приобретает особый интерес, если мы в ней можем обнаружить хорошо сохранившуюся предварительную степень нашего собственного развития. Если это предположение верно, то сравнение должно открыть большое сходство в «психологии первобытных народов», как ее показывает нам этнография, с психологией невротиков, насколько мы с ней познакомились благодаря психоанализу, и оно даст нам возможность увидеть в новом свете знакомое уже и в той и в другой области.

По внешним и внутренним причинам я останавливаю мой выбор для этого сравнения на племенах, выделяемых этнографами как самых диких, несчастных и жалких, а именно на туземцах самого молодого континента – Австралии, сохранившего нам и в своей фауне так много архаического, исчезнувшего в других местах.

Туземцев Австралии рассматривают как особую расу, у которой ни физически, ни лингвистически незаметно никакого родства с ближайшими соседями, меланезийскими, полинезийскими и малайскими народами. Они не строят ни домов, ни прочных хижин, не обрабатывают земли, не разводят никаких домашних животных, кроме собаки, не знают даже гончарного искусства. Они питаются исключительно мясом различных животных, которых убивают, и кореньями, которые выкапывают. Среди них нет ни королей, ни вождей. Собрания взрослых мужчин решают общие дела. Весьма сомнительно, можно ли допустить у них следы религии в форме почитания высших существ. Племена внутри континента, вынужденные вследствие недостатка воды бороться с самыми жестокими жизненными условиями, по-видимому, во всех отношениях еще более примитивны, чем жители побережья.

Мы, разумеется, не можем ждать, что эти жалкие нагие каннибалы окажутся в половой жизни нравственными в нашем смысле, в высокой степени ограничивающими себя в проявлениях своих сексуальных влечений. И тем не менее, мы узнаем, что они поставили себе целью с тщательной заботливостью и мучительной строгостью избегать инцестуозных половых отношений. Больше того, вся их социальная организация направлена к этой цели или находится в связи с таким достижением.

И тем не менее, мы узнаем, что они поставили себе целью с тщательной заботливостью и мучительной строгостью избегать инцестуозных половых отношений. Больше того, вся их социальная организация направлена к этой цели или находится в связи с таким достижением.

Вместо всех отсутствующих религиозных и социальных установлений у австралийцев имеется система тотемизма. Австралийские племена распадаются на маленькие семьи, или кланы, из которых каждая носит имя своего тотема. Что же такое тотем? Обыкновенно животное, идущее в пищу, безвредное или опасное, внушающее страх, реже растение или сила природы (дождь, вода), находящиеся в определенном отношении ко всей семье. Тотем, во-первых, является праотцем всей семьи, кроме того, ангелом-хранителем и помощником, предрекающим будущее и узнающим и милующим своих детей, даже если обычно он опасен для других. Лица одного тотема связаны священным, само собой влекущим наказания обязательством не убивать (уничтожать) своего тотема и воздерживаться от употребления его мяса (или от другого доставляемого им наслаждения). Признак тотема не связан с отдельным животным или отдельным существом, но связан со всеми индивидами этого рода. Время от времени устраиваются праздники, на которых лица одного тотема в церемониальных танцах изображают или подражают движениям своего тотема.

Признак тотема не связан с отдельным животным или отдельным существом, но связан со всеми индивидами этого рода. Время от времени устраиваются праздники, на которых лица одного тотема в церемониальных танцах изображают или подражают движениям своего тотема.

Тотем передается по наследству по материнской или отцовской линии; весьма вероятно, что первоначально повсюду был первый род передачи, и только затем произошла его замена вторым. Принадлежность к тотему лежит в основе всех социальных обязательств австралийцев; с одной стороны, она выходит за границы принадлежности к одному племени и, с другой стороны, отодвигает на задний план кровное родство.

Тотем не связан ни с областью, ни с местоположением. Лица одного тотема живут раздельно и мирно уживаются с приверженцами других тотемов.

А теперь мы должны, наконец, перейти к тем особенностям тотемистической системы, которые привлекают к ней интерес психоаналитика. Почти повсюду, где имеется тотем, существует закон, что члены одного и того же тотема не должны вступать друг с другом в половые отношения, следовательно, не могут также вступать между собой в брак. Это и составляет связанную с тотемом экзогамию.

Это и составляет связанную с тотемом экзогамию.

Этот строго соблюдаемый запрет весьма замечателен. Он не оправдывается ничем из того, что мы до сих пор узнали о понятии или о свойствах тотема. Невозможно поэтому понять, каким образом он попал в систему тотемизма. Нас поэтому не удивляет, если некоторые исследователи определенно полагают, что первоначально – в древнейшие времена и соответственно настоящему смыслу – экзогамия не имела ничего общего с тотемизмом, а была некогда к нему добавлена без глубокой связи в то время, когда возникла необходимость в брачных ограничениях. Как бы там ни было, соединение тотемизма с экзогамией существует и оказывается очень прочным.

В дальнейшем изложении мы выясним значение этого запрета.

а) Соплеменники не ждут, пока наказание виновного за нарушение этого запрета постигнет его, так сказать, автоматически, как при других запретах тотема (например, при убийстве животного тотема), а виновный самым решительным образом наказывается всем племенем, как будто дело идет о том, чтобы предотвратить угрожающую всему обществу опасность или освободить его от гнетущей вины. Несколько строк из книги Фрэзера могут показать, как серьезно относятся к подобным преступлениям эти, с нашей точки зрения, в других отношениях довольно безнравственные дикари.

Несколько строк из книги Фрэзера могут показать, как серьезно относятся к подобным преступлениям эти, с нашей точки зрения, в других отношениях довольно безнравственные дикари.

В Австралии обычное наказание за половое сношение с лицом из запрещенного клана – смертная казнь. Все равно, находилась ли женщина в той же самой группе людей или ее взяли в плен во время войны с другим племенем, мужчину из враждебного клана, имевшего с ней сношение, как с женой, излавливают и убивают его товарищи по клану, так же как и женщину. Однако в некоторых случаях, если им удастся избежать на определенное время того, чтобы их поймали, оскорбление прощается. У племени та-та-ти в Новом Южном Уэльсе в тех редких случаях, о которых известно, был умерщвлен только мужчина, а женщину избивали или поражали стрелами, или подвергали ее и тому, и другому, пока не доводили до полусмерти. Причиной, почему ее не просто убивали, было предположение, что, может быть, она подверглась насилию. Точно так же при случайных любовных отношениях запрещения клана соблюдаются очень точно, нарушения таких запрещений оцениваются как гнуснейшие и караются смертной казнью (Howitt).

b) Так как такое же жестокое наказание полагается и за мимолетные любовные связи, которые не привели к деторождению, то мало вероятно, чтобы существовали другие, например, практические мотивы запрета.

c) Так как тотем передается по наследству и не изменяется вследствие брака, то легко предвидеть последствия запрета, например, при унаследовании со стороны матери. Если муж принадлежит к клану с тотемом кенгуру и женится на женщине с тотемом эму, то дети, мальчики и девочки, все эму. Сыну, происшедшему из этого брака, благодаря правилу тотема, окажется невозможным кровосмесительное общение с матерью и сестрами, которые также эму[1].

d) Но достаточно одного указания, чтобы убедиться, что связанная с тотемом экзогамия дает больше, следовательно, и преследует больше, чем только предупреждение инцеста с матерью и сестрами. Она делает для мужчины невозможным половое соединение со всеми женщинами его клана, т. е. с целым рядом женщин, не находящихся с ним в кровном родстве, так как рассматривает всех этих женщин как кровных родственников. С первого взгляда совершенно непонятно психологическое оправдание этого громадного ограничения, далеко превосходящего все, что можно поставить наряду с ним у цивилизованных народов. Кажется только ясным, что роль тотема (животного), как предка, принимается здесь всерьез. Все, что происходит от того же тотема, считается кровным родством, составляет одну семью, и в пределах этой семьи все считается абсолютным препятствием к сексуальному соединению, даже самые отдаленные степени родства.

С первого взгляда совершенно непонятно психологическое оправдание этого громадного ограничения, далеко превосходящего все, что можно поставить наряду с ним у цивилизованных народов. Кажется только ясным, что роль тотема (животного), как предка, принимается здесь всерьез. Все, что происходит от того же тотема, считается кровным родством, составляет одну семью, и в пределах этой семьи все считается абсолютным препятствием к сексуальному соединению, даже самые отдаленные степени родства.

Эти дикари проявляют, таким образом, необыкновенно высокую степень боязни инцеста, или инцестуозной чувствительности, связанной с не совсем понятной нам особенностью, состоящей в замене реального кровного родства тотемистическим родством. Нам незачем, однако, слишком преувеличивать это противоречие, а сохраним лишь в памяти, что запреты тотема включают реальный инцест как частный случай.

Но остается загадкой, каким же образом произошла при этом замена настоящей семьи кланом тотема, и разрешение этой загадки совпадает, может быть, с разъяснениями самого тотема. Приходится при этом, разумеется, подумать и о том, что при известной свободе сексуального общения, переходящей границы брака, кровное родство, а вместе с ним и предупреждение инцеста становится настолько сомнительным, что является необходимость в другом обосновании запрета. Не лишним поэтому будет заметить, что нравы австралийцев признают такие социальные условия и торжественные случаи, при которых исключается обычное право мужчины на женщину.

Приходится при этом, разумеется, подумать и о том, что при известной свободе сексуального общения, переходящей границы брака, кровное родство, а вместе с ним и предупреждение инцеста становится настолько сомнительным, что является необходимость в другом обосновании запрета. Не лишним поэтому будет заметить, что нравы австралийцев признают такие социальные условия и торжественные случаи, при которых исключается обычное право мужчины на женщину.

Язык этих австралийских племен[2] отличается особенностью, имеющей несомненную связь с интересующим нас вопросом. А именно, обозначение родства, которым они пользуются, имеет в виду не отношения двух индивидов между собой, а отношения между индивидом и группой. Они принадлежат, по выражению Л. Г. Моргана, к «классифицирующей» системе. Это значит, что всякий называет отцом не только своего родителя, но и другого любого мужчину, который согласно законам его племени мог бы жениться на его матери и стать таким образом его отцом. Он называет матерью помимо своей родительницы всякую другую женщину, которая, не нарушая законов племени, могла бы стать его матерью. Он называет «братом», «сестрой» не только детей его настоящих родителей, но и детей всех названных лиц, находящихся в родительской группе по отношению к нему и т. д. Родственные названия, которые дают друг другу два австралийца, не указывают, следовательно, на кровное родство между ними, как это соответствовало бы смыслу нашего языка. Они означают скорее социальную, чем физическую связь. Близость к этой классифицирующей системе проявляется у нас в детском языке, когда ребенка заставляют каждого приятеля и приятельницу родителей называть «дядей», «тетей», или в переносном смысле, когда мы говорим о «братьях в Аполлоне», о «сестрах во Христе».

Он называет «братом», «сестрой» не только детей его настоящих родителей, но и детей всех названных лиц, находящихся в родительской группе по отношению к нему и т. д. Родственные названия, которые дают друг другу два австралийца, не указывают, следовательно, на кровное родство между ними, как это соответствовало бы смыслу нашего языка. Они означают скорее социальную, чем физическую связь. Близость к этой классифицирующей системе проявляется у нас в детском языке, когда ребенка заставляют каждого приятеля и приятельницу родителей называть «дядей», «тетей», или в переносном смысле, когда мы говорим о «братьях в Аполлоне», о «сестрах во Христе».

Нетрудно найти объяснение этого столь странного для нас оборота речи, если видеть в нем остаток того брачного института, который Р. Л. Физо назвал «групповым браком», сущность которого состоит в том, что известное число мужчин осуществляет свои брачные права над известным числом женщин. Дети этого группового брака имеют основание смотреть друг на друга, как на братьев и сестер, хотя они не все рождены одной и той же матерью, и считают всех мужчин группы своими отцами.

Хотя некоторые авторы, как, например, В. Вестермарк в его «Истории человеческого брака», не соглашаются с выводами, которые другие авторы сделали из существования в языке названий группового родства, все же лучшие знатоки австралийских дикарей согласны в том, что классифицирующие названия родства следует рассматривать как пережиток времен группового брака. Больше того, по мнению Спенсера и Жиллена еще и теперь можно установить существование известной формы группового брака у племен урабунна и диери. Групповой брак предшествовал, следовательно, индивидуальному браку у этих народов и исчез, оставив ясные следы в их языке и нравах.

Если мы заменим индивидуальный брак групповым, то нам станет понятной кажущаяся чрезмерность предохранительных мер против инцеста, встречающихся у этих народов. Экзогамия тотема, запрещение сексуальных общений с членами одного и того же клана кажутся целесообразным средством для предупреждения группового инцеста; впоследствии это средство зафиксировалось и на долгое время пережило оправдывавшие его мотивы.

Если мы думаем, что поняли мотивы брачных ограничений австралийских дикарей, то нам предстоит еще узнать, что в существующих в действительности условиях наблюдается гораздо большая, на первый взгляд сбивающая сложность. В Австралии имеется очень немного племен, у которых нет других запрещений, кроме ограничений тотема. Большинство племен организовано таким образом, что они сперва распадаются на две группы, названных брачными классами (по-английски: Phrathries – фратрии). Каждый из этих классов экзогамичен и включает большое число тотемичных семейств. Обычно каждый брачный класс подразделяется на два подкласса (субфратрии), а все племя, следовательно, – на четыре; подклассы занимают место между фратриями и тотемическими семьями.

Типичная, очень часто встречающаяся схема организаций австралийского племени имеет, следовательно, такой вид:

Двенадцать тотемичных семейств распределены между двумя классами и четырьмя подклассами. Все отделения экзогамичны[3]. Подкласс с составляет экзогамичное единство с е, а подкласс d – с ƒ. Результат, т. е. тенденция этой организации, не подлежит сомнению; таким путем достигается дальнейшее ограничение брачного выбора и сексуальной свободы. Если бы существовало двенадцать тотемичных семейств, то, наверное, каждый член семейства, если предполагать равное число людей в каждом семействе, имел бы выбор между 11/12 всех женщин племени. Существование двух фратрий ограничивало бы число на 6/12 – равное половине; мужчина тотема а может жениться на женщине только из семейств от 1 до 6. При введении обоих подклассов выбор понижается до 3/12, т. е. до 1/4. Мужчина тотема а вынужден ограничить свой брачный выбор женщинами тотема 4, 5, 6.

Подкласс с составляет экзогамичное единство с е, а подкласс d – с ƒ. Результат, т. е. тенденция этой организации, не подлежит сомнению; таким путем достигается дальнейшее ограничение брачного выбора и сексуальной свободы. Если бы существовало двенадцать тотемичных семейств, то, наверное, каждый член семейства, если предполагать равное число людей в каждом семействе, имел бы выбор между 11/12 всех женщин племени. Существование двух фратрий ограничивало бы число на 6/12 – равное половине; мужчина тотема а может жениться на женщине только из семейств от 1 до 6. При введении обоих подклассов выбор понижается до 3/12, т. е. до 1/4. Мужчина тотема а вынужден ограничить свой брачный выбор женщинами тотема 4, 5, 6.

Историческое отношение между брачными классами, число которых у некоторых племен доходит до 8, и тотемистическими семействами безусловно не выяснено. Очевидно только, что эти учреждения стремятся достичь того же, что и экзогамия, и даже еще большего, но в то время как тотем-экзогамия производит впечатление священного установления, сложившегося неизвестно каким образом, т. е. обычая, сложные учреждения брачных классов, их подразделения и связанные с ними условия, по-видимому, исходят из стремящегося к определенной цели законодательства, может быть, снова поставившего себе задачей предохранительные меры против инцеста, потому что влияние тотема ослабело. И в то время как тотемистическая система, как нам известно, составляет основу всех других социальных обязанностей и нравственных ограничений племени, значение фратрии в общем исчерпывается достигаемым ими урегулированием брачного выбора.

е. обычая, сложные учреждения брачных классов, их подразделения и связанные с ними условия, по-видимому, исходят из стремящегося к определенной цели законодательства, может быть, снова поставившего себе задачей предохранительные меры против инцеста, потому что влияние тотема ослабело. И в то время как тотемистическая система, как нам известно, составляет основу всех других социальных обязанностей и нравственных ограничений племени, значение фратрии в общем исчерпывается достигаемым ими урегулированием брачного выбора.

В дальнейшем развитии системы брачных классов проявляется стремление расширить предохранительные меры за пределы естественного и группового инцеста и запретить браки между более отдаленными родственными группами подобно тому, как это делала католическая церковь, распространив давно существовавшее запрещение брака между братьями и сестрами на двоюродных братьев и сестер и прибавив к этому еще духовные степени родства.

Для интересующей нас проблемы безразлично, будем ли мы пытаться глубже вникнуть в чрезвычайно запутанные и невыясненные споры о происхождении и значении брачных классов, как и об отношениях к тотему. Для наших целей вполне достаточно указания на ту тщательность, с которой австралийцы и другие дикие народы стараются избежать инцеста. Мы должны сознаться, что эти дикари даже более чувствительны к инцесту, чем мы. Вероятно, у них больше искушений, и потому против него они нуждаются в более обширных защитных мерах.

Для наших целей вполне достаточно указания на ту тщательность, с которой австралийцы и другие дикие народы стараются избежать инцеста. Мы должны сознаться, что эти дикари даже более чувствительны к инцесту, чем мы. Вероятно, у них больше искушений, и потому против него они нуждаются в более обширных защитных мерах.

Боязнь инцеста у этих народов не ограничивается, однако, установлением описанных институтов, которые, как нам кажется, направлены преимущественно против группового инцеста. Мы должны еще прибавить ряд «обычаев», которые направлены против индивидуального общения близких родственников в нашем смысле и соблюдаются совершенно с религиозной строгостью, и цель которых не может подлежать никакому сомнению. Эти обычаи, или требуемые обычаем запреты, можно назвать «избеганием» (avoidances). Их распространение переходит далеко за пределы австралийских тотемистических народов, но и тут я попрошу читателя довольствоваться фрагментарным отрывком из богатого материала.

В Меланезии такие ограничивающие запрещения касаются сношений мальчиков с матерью и сестрами. Так, например, на одном из Новогибридских островов, мальчик в известном возрасте оставляет материнский дом и переселяется в «клубный дом», где он с того времени постоянно спит и ест. Если ему и дозволяется посещать свой дом, чтобы получать оттуда пищу, то он должен уйти оттуда не поевши, если его сестры находятся дома; если же никого из сестер нет дома, то он может сесть возле двери и поесть. Если брат и сестра случайно встречаются вне дома на открытом месте, то они должны убежать или спрятаться. Если мальчик узнает следы ног своих сестер на песке, то ему нельзя идти по этим следам, так же как и им по его следам. Больше того, он не смеет произносить их имен и побоится произнести самое обыкновенное слово, если оно входит как составная часть в их имя. Это «избегание», начинающееся со времени церемониала возмужалости, соблюдается в течение всей жизни. Сдержанность в отношениях между матерью и сыном с годами увеличивается, проявляясь преимущественно со стороны матери. Если она приносит сыну что-нибудь поесть, то не передает ему сама, а только ставит перед ним.

Так, например, на одном из Новогибридских островов, мальчик в известном возрасте оставляет материнский дом и переселяется в «клубный дом», где он с того времени постоянно спит и ест. Если ему и дозволяется посещать свой дом, чтобы получать оттуда пищу, то он должен уйти оттуда не поевши, если его сестры находятся дома; если же никого из сестер нет дома, то он может сесть возле двери и поесть. Если брат и сестра случайно встречаются вне дома на открытом месте, то они должны убежать или спрятаться. Если мальчик узнает следы ног своих сестер на песке, то ему нельзя идти по этим следам, так же как и им по его следам. Больше того, он не смеет произносить их имен и побоится произнести самое обыкновенное слово, если оно входит как составная часть в их имя. Это «избегание», начинающееся со времени церемониала возмужалости, соблюдается в течение всей жизни. Сдержанность в отношениях между матерью и сыном с годами увеличивается, проявляясь преимущественно со стороны матери. Если она приносит сыну что-нибудь поесть, то не передает ему сама, а только ставит перед ним. Она не обращается к нему с интимной речью, говорит ему не «ты», согласно нашему обороту речи, а «вы». Подобные же обычаи господствуют в Новой Каледонии. Если брат и сестра встречаются, то она прячется в кусты, а он проходит мимо, не поворачивая головы.

Она не обращается к нему с интимной речью, говорит ему не «ты», согласно нашему обороту речи, а «вы». Подобные же обычаи господствуют в Новой Каледонии. Если брат и сестра встречаются, то она прячется в кусты, а он проходит мимо, не поворачивая головы.

Схема вознаграждения разрушает табу, связанные с сексуальным здоровьем

Как стимулировать ответственное поведение в отношении сексуального и репродуктивного здоровья (SHR) у подростков и молодых людей. Особенно в обществах, где табу затрудняют обсуждение секса. Подростковая беременность и плохое сексуальное здоровье часто являются результатом невежества и смущения. Голландская инициатива побуждает молодых женщин и девочек-подростков делать правильный выбор. Это упрощает обращение за советом по вопросам сексуального здоровья и снижает порог доступа к противозачаточным средствам.

Никола Чедвик

23 марта 2020 г.

Чтение через 3 минуты

- Пол

- Здоровая жизнь

Устранение стигматизации

Голландская инициатива под названием «Экосистема Тико» предлагает разнообразные товары для жизни, а также средства гигиены и противозачаточные средства. Он дает баллы своим пользователям, когда они используют здоровые продукты и услуги. Например, если девочка-подросток в Кении обновляет свои противозачаточные средства. Или беременная женщина в Эфиопии посещает свою женскую консультацию. Они могут использовать баллы так же, как деньги, для покупки продуктов в местных магазинах, аптеках и даже салонах красоты. Включение продуктов образа жизни в экосистему Tiko устраняет стигматизацию. Так что баллами можно оплатить еще и посещение салона красоты или магазина бисера.

Он дает баллы своим пользователям, когда они используют здоровые продукты и услуги. Например, если девочка-подросток в Кении обновляет свои противозачаточные средства. Или беременная женщина в Эфиопии посещает свою женскую консультацию. Они могут использовать баллы так же, как деньги, для покупки продуктов в местных магазинах, аптеках и даже салонах красоты. Включение продуктов образа жизни в экосистему Tiko устраняет стигматизацию. Так что баллами можно оплатить еще и посещение салона красоты или магазина бисера.

Система действует в девяти странах: Кении, Бурунди, Камеруне, ДРК, Эфиопии, Гаити, Малави, Южной Африке и Индии. Ему не нужен интернет или банковский счет, потому что он работает через службы обмена текстовыми сообщениями на мобильных телефонах. Эта схема позволяет избежать нанесения ущерба местным рынкам контрацепции и услуг в области сексуального здоровья. Вместо того, чтобы создавать параллельную цепочку поставок, он использует существующие магазины, неформальных торговцев, местных поставщиков и оптовиков. Женщины могут даже сами начать продавать товары для здоровья и планирования семьи. Затем они становятся микропредпринимателями Tiko PRO. Это также снимает табу, окружающее менструацию, и уменьшает нехватку предметов гигиены, что влияет на посещаемость школ девочками в развивающихся странах.

Женщины могут даже сами начать продавать товары для здоровья и планирования семьи. Затем они становятся микропредпринимателями Tiko PRO. Это также снимает табу, окружающее менструацию, и уменьшает нехватку предметов гигиены, что влияет на посещаемость школ девочками в развивающихся странах.

Данные в режиме реального времени

Система собирает данные о транзакциях в режиме реального времени, которые обеспечивают уникальное понимание поведения потребителей. Он также измеряет влияние субсидий и обращения за лечением. В то же время система соответствует законам о конфиденциальности. Номер телефона пользователя служит уникальным идентификатором без имени пользователя или даты рождения. Система собирает только соответствующие данные, такие как пол и год рождения, чтобы определить тип и стоимость предлагаемых медицинских услуг. Пользователи также могут получить доступ к системе через членскую карту. Чем больше пользователей, тем ниже затраты, поэтому успех системы способствует снижению затрат на СРЗ.

Экосистема Tiko объединяет два стратегических партнерства Jeune S3 и Ignite, инициированных Министерством иностранных дел Нидерландов, Cordaid, PSI, Triggerise и другими агентствами. С момента ее пилотного запуска в 2016 году внедрение системы в Кении росло быстрее всего: в 2018 году число ее пользователей превысило 160 000. В 2019 году эта цифра почти удвоилась. Настоящим преимуществом системы является продолжительное влияние, которое она оказывает на сексуальное и репродуктивное здоровье молодых женщин. в развивающихся странах.

Гордость: оранжевый всегда является частью радуги

Читать далее- Пол

- Права человека

- ЛГБТИК+

Разорвать порочный круг нищеты с помощью образования

Читать далее- Пол

- Права человека

- Образование

Празднование 20-летия однополых браков

Читать далее- Мир

- Пол

- ЛГБТИК+

Артикул

Liwwa: финансирование малого и среднего бизнеса в Иордании

Читать далее

- Иордания

- Средний Восток

- Предпринимательство

- финтех

Погрузитесь в

Вызов

Подробнее о мире, справедливости и равенстве

Читать далее

Деконструкция табу: схемы пирамид и капитализм

Изабель Хайек и Кэм Гарден

4 мая 2021

«Эй, Изабель! Вы когда-нибудь думали о получении дополнительного дохода от вашего телефона? Хотите больше информации?» Большинство людей, присутствующих в социальных сетях, получали аналогичные прямые сообщения, пытаясь заманить их в многоуровневую маркетинговую компанию (MLM), более известную как юридическая пирамида.

На вопрос, что люди делают в таких обстоятельствах, многие объясняют, что они игнорируют сообщение и блокируют отправителя или что-то в этом роде. По сути, они знают лучше, чем участвовать в том, что обычно воспринимается как мошенничество.

Термин «схема пирамиды» происходит от формы инвестиций, в настоящее время незаконной, когда людей просят привлечь новых инвесторов за комиссию или доход от этих инвестиций. Эта практика повторяется до тех пор, пока не перестанет быть устойчивой и компания не рухнет. Структура денежного вознаграждения напоминает пирамиду, в которой большинство инвесторов компании практически не получают прибыли от инвестиций, в то время как небольшое количество людей на вершине получает большую часть инвестиционного капитала. В промежутке они получают дифференцированную компенсацию в зависимости от того, на каком уровне пирамиды они находятся, и единственный способ продвинуться вперед — привлечь в компанию более низкоуровневых инвесторов для эксплуатации.

Эта иерархическая структура, в которой те, кто находится наверху, зарабатывает больше всего денег, а те, кто внизу, — меньше всего, была объявлена Федеральной торговой комиссией (FTC) незаконной, поскольку они обещают возврат инвестиций, который невозможен в структуре, в которой они бегут. МЛМ являются законными исключительно потому, что они управляют этой структурой по бизнес-модели, в которой даже самые низкие работники могут работать достаточно усердно, чтобы делать продажи за комиссионные для компании, помимо привлечения инвесторов.

Федеральная торговая комиссия (FTC) предостерегает людей от вступления в MLM без предварительного определения приемлемости образа жизни, который их сопровождает. Они предупреждают, что многоуровневый маркетинг отнимает много времени, иногда оказывает негативное влияние на семью, друзей и личную жизнь и не обеспечивает финансовой безопасности. Схемы пирамид и МЛМ тщательно отслеживаются и ограничиваются из-за их зависимости от эксплуатации и отсутствия финансовой устойчивости для всех участников.

В настоящее время капитализм в худшем случае представляет собой финансовую пирамиду, а в лучшем — многоуровневый маркетинг. Поскольку университеты по всему миру приближаются к очередному выпускному сезону, высвобождая в общество тысячи новых работников, эти люди должны понимать, что они вот-вот войдут на первом уровне в самую долгоживущую финансовую пирамиду из существующих.

В своей теоретической концепции капитализм представляет собой систему, в которой средства производства и экономики находятся в частной, а не государственной собственности. Адам Смит, широко известный как первый теоретик, осмысливший капиталистическую структуру, сказал о ней: «каждый человек, пока он не нарушает законов справедливости» 9.0003

Этот свободолюбивый взгляд на капитализм с тех пор был извращен жадностью, которая нарушает эти «законы справедливости» в эксплуатации людей во имя погони за личной выгодой.

Международный валютный фонд постулирует интересное лицемерие в системе, когда они пишут: «Экономический рост при капитализме, возможно, намного превзошел рост других экономических систем, но неравенство остается одним из самых спорных его атрибутов».

Хотя цифры говорят о том, что экономика процветает, эта великая экономика приносит пользу только тем, кто уже находится на вершине, так как их остатки достаются тем, кто ниже их по социально-экономическому статусу. Это принцип, лежащий в основе экономики просачивания вниз, почти 50-летней практики, эффективность которой неоднократно опровергалась.

Он полагается на людей наверху, которые используют свой изобилие капитала для стимулирования экономики, создавая больше рабочих мест и отдавая долг обществу. Но практическое применение приводит к накоплению денег социально-экономически привилегированными и постепенному попрошайничеству теми, кто ниже их, в зависимости от уровня пирамиды, на котором они находятся.

Реальность такова, что те, кто продвигается дальше начальных уровней выпрашивания объедков, могут делать это только неэтично, поскольку любой прогресс в нашей нынешней системе капитализма требует эксплуатации тех, кто находится ниже, чтобы обеспечить их продукт и услуги по наиболее вероятной цене.