Японские шахматы: правила игры

На досуге в Стране Восходящего Солнца играют в японские шахматы – аналог европейских, но с определенными отличиями. Любители и профессионалы легко освоят новую технику, так как в ней ничего сложного нет. Главное, стоит помнить, что сеги – логическая игра, а остальное придет с практикой.

Исторический обзор

Прообраз, на основе которого зародились наши шахматы и японские сеги был популярен в Древней Индии. На начальном этапе формирования была клетчатая доска, по которой в том или ином порядке передвигали одинаковые фигурки.

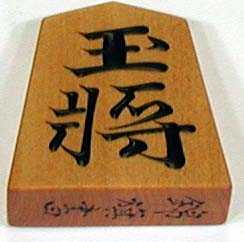

С веками это шахматное поле перекочевало сначала на Запад, а позднее в Китай, откуда добралось и до Японии. Во всех концах света данная логическая игра, как ни странно, имела схожие правила. Принципиальные различия, казалось бы, кроются в самих фигурках, ведь мы используем точеные, словно силуэты, а на востоке используют дощечки с иероглифами. Но и тут есть сходства, ведь эти самые иероглифы в переводе означают практически те же наименования, что и у нас: Король, Конь, Ладья, пешка и т.д.

Игровое поле

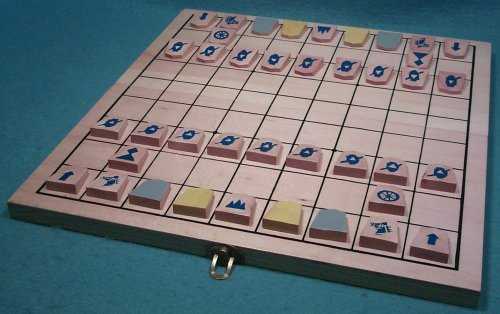

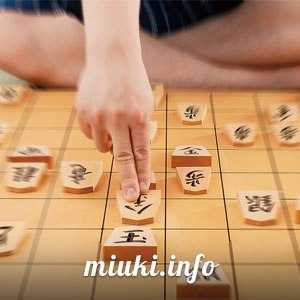

Описание непосредственно японской версии шахмат начнем с основы, то бишь с поля боя. Доска для сеги состоит из 81 клетки, то есть 9х9, и они никак не обозначены, ни буквами, ни цифрами. Цветовые отличия на ней отсутствуют, каждая клеточка ничем не отличается от всех остальных.

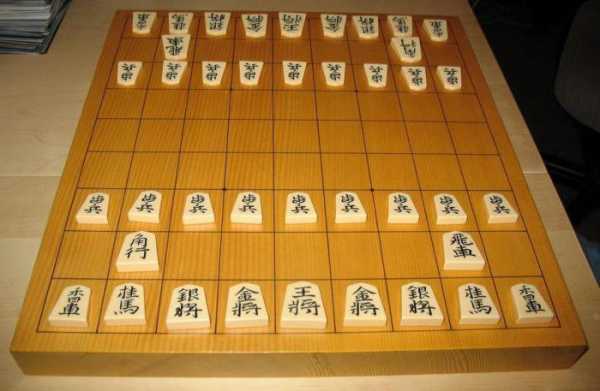

Важно знать, что сегибан – это не складная дощечка, а столик на ножках, на поверхности которого вырезано само поле для игры. По правой стороне от каждого игрока располагается комадай. Это еще один маленький столик, на который ставят захваченные фигуры.

В своей стране японские шахматы – игра сакральная, она даже может носить ритуальный характер. Поэтому качественные и раритетные сегибаны нередко являются самым достойным украшением домов. Естественно, стоят такие «столики» порой целое состояние.

Названия и особенности фигур

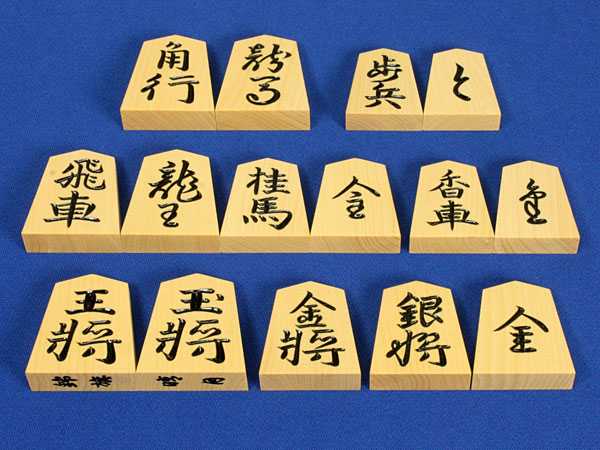

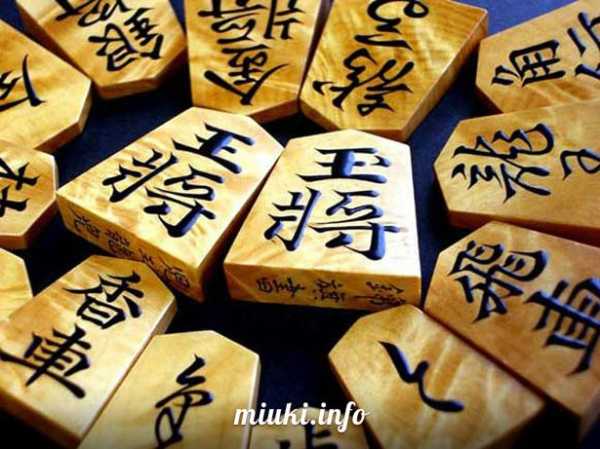

Игра японские шахматы усложнена не только отсутствием нумерации на поле, но и полной идентичностью фигур. Все они одинаково заточены под пятигранник и отличаются друг от друга только иероглифами, которые на них изображены.

Еще больше удивляешься, когда обнаруживаешь, что черные и белые – это понятие эфемерное. Принадлежность той или иной фигуры определяется направленностью ее заостренного края – он всегда смотрит на противника.

Сами по себе пешечки имеют абсолютно одинаковый окрас. В игре задействуется по 20 фигур на каждого игрока, среди которых 8 наименований. Их различают по рисункам ходов, ценности и силе. Ниже приведена иллюстрация, где переведено значение каждого иероглифа, встречающегося в игре сеги.

В самой середине поля проведена Зона превращения. Проходя своей фигурой на территорию противника, вы повышаете ее ценность. О том, как именно, расскажем позже.

Расставляем фигуры и ходим

В принципе, запомнить не так уж и сложно все японские шахматы. Как играть ими, по какими правилам передвигать? Это следующий вопрос к рассмотрению. Итак:

- Ход Короля аналогичен его ходу в классических шахматах.

- Золотой генерал в точности повторяет рисунок хода короля, но ему нельзя двигаться назад по диагонали.

- Серебряный генерал может передвигаться на одну клетку вперед, а по диагонали – в любом направлении, но опять-таки на одно поле.

- Конь движется, как и у нас, по букве «Г», но исключительно в прямолинейном направлении.

- Копье ходит по вертикали только вперед и на любое количество полей.

- Пешки во всех версиях игры ходят идентично. Только если вы играете в японские шахматы, бить придется не наискось, а прямо.

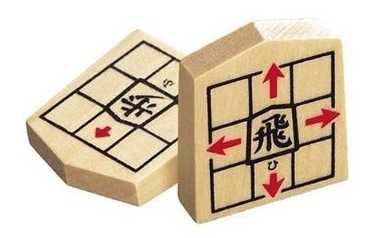

- Ладью в Японии передвигают как и у нас, по вертикали и горизонтали на любое количество клеточек. Примечательно, что пересекая Зону превращения, он становится Королем-драконом и может двигаться также на одно поле по диагонали в любом направлении.

- Слон, как и в шахматах, может ходить по диагонали на любые расстояния, если только его путь не перекрыт другими фигурами. На территории противника становится Конем-драконом и ходит уже не только как раньше, но и прямо на одну клетку в любом направлении.

Как происходит превращение

Наверное, вы заметили в вышеизложенном описании, что некоторые фигуры, достигая дома противника, меняют свои свойства – это были Ладья и Слон. Но важно добавить, что метаморфозы происходят со всеми участниками сегибана, за исключением Короля и Золотого генерала. Получается, что Серебряный генерал, Конь, Копье и пешки также приобретают новые свойства, переходя через центральную линию, а если быть более точным – становятся Золотыми генералами. Для этого достаточно просто перевернуть соответствующую пятигранную дощечку. Конечно же, они приобретают и новые свойства хода, присущие более ценной фигуре.

Начинаем играть в японские шахматы

Правила игры практически дублируют привычные нам шахматные. Каждый участник поочередно делает свой ход одной из фигур, учитывая правила ее передвижения. Оба противника стремятся к одной цели – поставить мат вражескому Королю.

Матом в шахматах называют положение Короля под ударом фигуры противника. Происходит или непосредственный бой, или же у него нет возможности уйти из-под удара.

«Взятие» фигур

Но, как мы уже говорили, на специальный маленький столик складываются «битые» пешечки, которыми, как ни странно, также можно воспользоваться. Победив одну из фигур противника, вы можете выставлять ее на поле, и она будет вашей. Пользуясь взятой фигурой, стоит помнить простые правила:

- Пешка не должна появиться на той вертикали, на которой стоит еще непревращенная, другая пешка.

- Вы не можете ставить фигуру таким образом, чтобы она не могла совершить ни единого хода.

- Запрещено матовать пешкой, которую вы выставляете. Походите ею хотя бы один раз.

Оценка значимости фигур

Шахматисты всего мира ведут подсчеты не по количеству фигур, которые у них имеются, а по их значимости. Единицей измерения считается пешка, то есть ее ценность равна 1. Слон и Конь приравниваются к 3, ценность Ладьи равна 5, а Королеве достается аж 9. Совсем иным методом подсчитываются японские шахматы.

Сеги – игра, в которой следует учитывать конкретное положение фигуры на доске, и только исходя из этого, определять ее ценность. Виной тому превращения, о которых мы рассказывали ранее. Давайте же узнаем, какова оценка главных действующих лиц в этой игре:

- Пешка – равна 1 баллу.

- Копье – оцениваем в 5.

- Коня приравниваем к 6.

- Серебряный генерал у нас удостоился 8.

- Золотой генерал – 9.

- Превращенный серебряный генерал – это Золотой генерал, следовательно, он равен 9.

- Превращенное копье считаем как 10.

- Превращенный конь также равен 10.

- Превращенная же пешка оценивается в 12 баллов.

- Слону даем оценку в 13.

- Ладье – 15 баллов.

- Превращенный слон – это 15.

- Ладья превращенная – 17, самый ценный персонаж.

Конец игры

Как любые другие настольные игры, японские шахматы заканчиваются либо победой одного из участников, либо ничьей. Завершить партию можно в следующих обстоятельствах:

- Более четырех повторений хода. Дабы избежать проигрыша, игроки умышленно могут повторять одни и те же ходы. Если данное явление дублируется 4 раза, партия завершается ничьей.

- В случае когда каждый из Королей находится в лагере противника, поставить мат невозможно. Происходит подсчет фигур по их ценности. Если количество баллов у каждого участника выше 24, объявляется ничья. У кого меньше этой цифры – тот в проигрыше.

- Вечный шах в сеги запрещен, нельзя с его помощью форсировать ничью. Повторяя одну и ту же позицию троекратно, игрок обязан изменить тактику, или же он обязан объявить себя проигравшим.

- Последний вариант окончания игры – это, естественно, мат.

Тактические особенности игры

Освоив немного базовые правила, мы попробуем раскрыть некоторые секреты сеги, которые позволяют более широко взглянуть на суть происходящего. Во-первых, японские шахматы – действо весьма напряженное, в котором ситуация обостряется буквально с каждым ходом. Виной тому служат «взятые» фигуры, которые противник может выставлять на поле как свои.

В теории такая партия может длиться бесконечно, ведь в ней нет места стандартному шахматному эндшпилю. Но, как показывает практика, соперникам чаще всего хватает от 60 до 180 ходов (если сравнивать с терминологией наших шахмат, то полуходов, ведь в сегах полуходом считается один целый).

Благодаря такому спектру действий вы, как игрок, можете воспользоваться небольшим секретом, который позволит одержать преимущество над соперником. Старайтесь «убить» максимальное количество вражеских фигур, ведь впоследствии они станут превращенными, следовательно, более ценными уже непосредственно для вас. Для такого преимущества придется жертвовать и своим лагерем, потому делайте это разумно. Не подставляйте под бой пешки (ведь их ценность в руках противника возрастет в разы).

Вторая хитрость – это защита короля. Фигура бесценная, потому ее стоит максимально окружить, чтобы перекрыть все ходы соперника вокруг нее. Такой прием называется возведение крепости и иногда требует преждевременного размена фигур, в частности — слонов.

Третий же секрет стар и прост. Не важно, играете вы в европейские шахматы, японские, или даже просто в шашки или нарды – вам следует тщательно просчитывать ходы противника. Ведите учет, какие именно ваши фигуры он заимел и какую ценность они приобретут, появившись снова на поле боя. Ведь теперь уже их силы будут направлены против вас.

fb.ru

Сёги (японские шахматы) — полные правила игры, история

Сёги – логическая настольная игра из Японии типа шахмат.

Правила игры в сёги

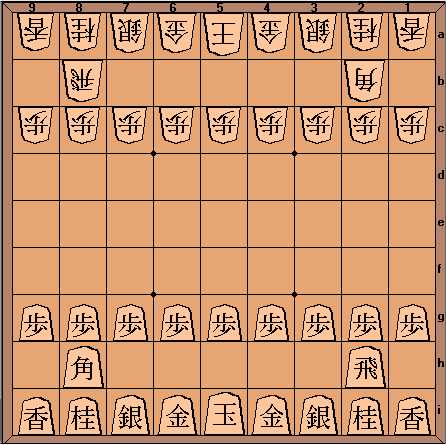

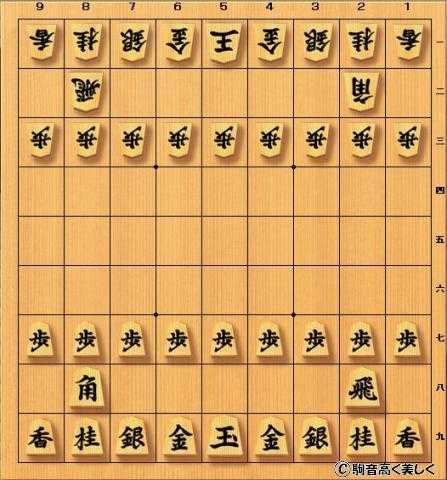

Используется доска размером 9 на 9 клеток. Клетки нумеруются справа налево, а также сверху вниз. Каждая клетка прямоугольная по форме, никак не обозначается, на цвета клетки не делятся. В «верхних» клетках перед игрой расставляют в 3 ряда фигуры белого цвета, а в «нижних» рядах – фигуры чёрного цвета в таком же порядке. Фигуры имеют вид 5-угольных табличек с иероглифами. «Чёрные» и «белые» – только словесные обозначения играющих сторон, сами фигуры имеют один цвет и принадлежность их определяется по направлению острого угла фигуры. Каждую фигуру устанавливают острой стороной к сопернику. У каждого из игроков есть в распоряжении по 20 фигур, относящихся к 8-и видам, которые различаются по ценности, силе и ходам.

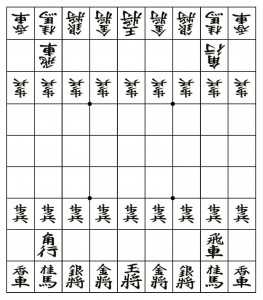

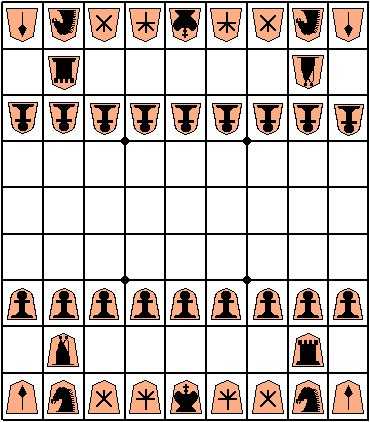

Игрок имеет следующий набор фигур: 1 король, 1 ладья, 1 слон, 2 золотых генерала и 2 серебряных генерала, 2 коня, 2 копья, 9 пешек. В последнем ряду возле копий стоят кони, возле коней – серебряные генералы, а рядом с ними – золотые генералы. В центральной клетке между золотыми генералами стоит король. Во 2-м ряду стоят только 2 фигуры. Слева перед конём стоит слон. Справа перед конём стоит ладья. 3-й ряд полностью занят 9-ю пешками.

Общий порядок

Игроки по очереди делают по одному ходу. Первый ход делает игрок, играющий чёрными фигурами. Ход – это передвижение игроком одной из своих фигур из числа имеющихся в текущий момент на игровой доске на разрешённое поле в соответствии с правилами перемещения фигур либо выставление (сброс) имеющейся в резерве фигуры. «В резерве» (либо также – «в руке») находятся фигуры, которые были взяты (сбиты) у соперника.

Когда фигура достигает специальной зоны (лагеря соперника), её можно усилить (превратить), тогда фигуру переворачивают. Усилить таким образом можно любую фигуру, за исключением золотых генералов и короля.

Цель игры в сёги – поставить мат королю соперника. Мат поставлен, когда король попадает под удар фигуры противника, находясь в поле, в которое может сделать ход вражеская фигура, не имея возможности защититься либо уйти.

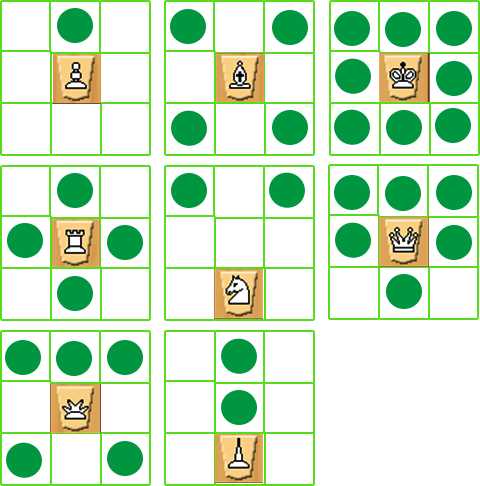

Как ходят фигуры

Каждая фигура имеет иероглифы с обеих сторон, только король и золотые генералы отмечены иероглифами с одной стороны.

Король (по-японски – Осё либо Гёоку) – ходит на 1 поле в любом из направлений, кроме поля, находящегося под шахом соперника, аналогично шахматному королю. Шах – позиция, при которой король находится под ударом фигуры противника – в поле, в которое может сделать ход фигура соперника.

Золотой генерал (Кин) – ходит на 1 поле по вертикали либо горизонтали в любую из сторон и по диагонали вперёд.

Серебряный генерал (Гин) – ходит на 1 поле по диагонали во всех направлениях либо на 1 поле вперёд по вертикали. После достижения лагеря противника может стать золотым генералом.

Конь (Кей) – ходит буквой Г, как шахматный конь, однако, в отличие от последнего – только вперёд, не может отступать. Ход конём, таким образом, представляет собой 1 поле вперёд по вертикали, потом 1 поле направо либо налево по диагонали. Конь – единственная фигура в сёги, способная перепрыгивать другие фигуры, стоящие у неё на пути. При достижении лагеря противника может стать золотым генералом.

Копьё (Кё) – ходит исключительно по вертикали вперёд на любое число полей, которые не заняты другими фигурами, и не ходит назад. При достижении лагеря противника может стать золотым генералом.

Пешка (Фу) – ходит по вертикали на 1 поле вперёд. Бьёт фигуры противника не наискось, в отличие от шахмат, а перед собой. При достижении лагеря противника может стать золотым генералом.

Ладья (Хися) – ходит на любое количество полей, которые не заняты другими фигурами, как по вертикали, так и по горизонтали (так же, как и шахматная ладья). При достижении лагеря противника может стать королём-драконом – фигурой, сохраняющей возможности ладьи и способной вместе с тем дополнительно ходить на 1 поле по диагонали во всех направлениях.

Слон (Каку) – ходит на любое количество полей, которые не заняты иными фигурами, по диагонали (так же, как шахматный слон). При достижении лагеря противника может стать конём-драконом – это фигура, сохраняющая возможности слона и дополнительно способная делать ход на 1 поле по горизонтали либо вертикали во всех направлениях.

Ценность фигур

Игроки в обычные шахматы используют известную формулу ценности шахматных фигур. Единицей измерения служит пешка. Слон и конь оцениваются в 3 пешки, ладья – в 5, ферзь – в 9 пешек. Хотя в шахматах материальное преимущество – важная стратегическая цель, в сёги эта составляющая не настолько важна.

При размене всегда нужно учитывать текущую ситуацию в игре. Сила фигур в значительной мере зависит от защищённости короля, тактических возможностей, стратегического узора игры. Неоднозначная ценность фигур в сёги выражается некоторыми пословицами об этой игре: «1 пешка ценнее, чем 1000 золотых генералов» и «скорость в конце игры более важна, чем материал».

Но всё же материальное соотношение – также важный критерий оценки позиции.

Взятие фигуры

«Взятие» представляет собой ход фигуры на то поле, которое занято фигурой соперника. В таком случае последняя снимается с доски, укладываясь возле неё. Если в обычных шахматах взятые фигуры всегда удаляются с доски до окончания игры, в сёги такие фигуры могут позднее использоваться взявшим игроком как свои. Они пребывают в «резерве». В любой момент такую фигуру можно выставить (сбросить) на любое не занятое поле.

Превращение фигуры

После достижения фигурой лагеря соперника (зоны превращения) она может стать превращённой (за исключением короля и золотого генерала). Однако превращение – не обязательный процесс, его можно осуществить в момент любого очередного хода (вначале передвижение, потом превращение) и лишь при условии, что эта фигура всё ещё стоит во вражеском лагере. Превращение фигуры может произойти и вне зоны превращения, но лишь в момент покидания ею этой зоны. В момент превращения фигура переворачивается после выполнения хода, получая с этого момента все свойства превращённой фигуры. В случае с большей частью фигур эти свойства включают способности золотого генерала, а слон и ладья становятся соответственно конём-драконом и королём-драконом. Обратного превращения в игре нет.

Превращение является обязательным только для фигур, не способных продолжать участие в игре, имея свойства не превращённых фигур, это – пешка, конь и копьё.

В случае взятия соперником превращённой фигуры она лишается своих способностей и возвращает себе изначальные свойства.

Выставление

Фигуру, которая находится «в руке», можно выставить (сбросить) на любое из свободных полей доски, это вариант очередного хода. Сбросить фигуру можно исключительно в не превращённом виде (это правило действует даже в случае, когда фигура была превращена до взятия). Не допускается выставление на поле, которое было занято вражеской фигурой. Фигура после выставления получает такие же права, как фигуры, расположенные на доске. В случае сбрасывания её во вражеский лагерь превращение этой фигуры возможно лишь после выполнения следующего хода, даже в том случае, когда он был выполнен на игровом поле вне зоны превращения.

Запрещённые ходы

В сёги являются запрещёнными следующие ходы:

- Сдваивание пешек (обозначается термином “нифу”). Если на одной вертикали стоит не превращённая пешка, запрещено ставить другую пешку на эту вертикаль.

- Установление пешки с матом. Запрещено ставить пешку с матом вражескому королю. Но можно объявить мат на очередном ходу пешки, которая стоит на доске.

- Неправильные ходы.

- Запирание выставленной фигуры. Нельзя сбрасывать фигуры так, чтобы они не имели возможности сделать ход в дальнейшем. Такое положение имеет место, когда пешка, конь либо копьё ставится на последнюю горизонталь либо когда конь сбрасывается на предпоследнюю горизонталь.

- Переворачивание выставленной фигуры.

Ничья

В большинстве случаев партия завершается победой одного из игроков (вследствие мата либо признания другим игроком своего поражения), но ничья тоже может наступить, в следующих случаях:

- Повторение. В попытке избежать поражения либо ухудшения позиции игроки могут осознанно повторять свои ходы. Объявление ничьи происходит в случае 4-кратного повторения одновременно 3-х нижеперечисленных условий:

- позиция на игровой доске;

- фигуры «в запасе»;

- очерёдность хода.

На турнирах такие партии переигрывают.

- Безвыходная ситуация. Такое положение появляется редко, а именно – если оба короля вошли во вражеские лагеря и отсутствует возможность постановки мата. В этом случае подсчитывают фигуры. Слон и ладья имеют по 5 очков ценности, а остальные – по 1. В случае, когда сумма ценности всех имеющихся у обоих игроков фигур превышает 24 очка, присуждается ничья. При наличии у одного игрока менее 24 очков засчитывают его поражение.

В отличие от обычных шахмат, в сёги ничья не может наступить вследствие вечного шаха. В случае 3-кратного повтора положения на доске в результате серии шахов, поставленных одним игроком, этот игрок должен изменить свой ход, в противном случае ему засчитывается поражение.

История

Точно не известны момент возникновения игры сёги и её изначальный вариант, однако, судя по всему, во 2-й половине 1-го тысячелетия н. э. популярная в то время в арабском мире игра шатрандж попала в страны Юго-Восточной Азии, где на её основе возникли местные настольные игры, в том числе сянци (Китай), чанги (Корея), макрук (Таиланд), причём последняя игра напоминает шатрандж и современные шахматы в намного большей степени, чем две первые. Вероятно, от перечисленных игр произошли сёги.

Самые ранние археологические находки фигур для игры сёги датируются 11-м столетием. Они имеют современный вид – это 5-угольные фишки плоской формы с иероглифами. Довольно подробно описана игра сёги в письменных источниках эпохи Хэйан. В то время сёги подразделялись на «малые» и «большие». В первые играли на досках размером 9 на 9, а в «большие» – на досках 13 на 13. Ходы и фигуры в игре не отличались от современных, однако не было такого отличия сегодняшних сёги от шахмат, как возможность повторно ввести в игру захваченные на своей стороне доски фигуры соперника.

В 1-м столетии император Го-Нара сформировал современные правила сёги. Он оставил только «малые сёги», доску 9 на 9, уменьшив количество фигур до 40 с 42-х (отменив пьяного слона), а также введя новое правило – фигуры одного игрока, взятые другим игроком, переходили к тому игроку, который их взял, а у него было право в любой момент в качестве очередного своего хода поставить на доску какую угодно из таких фигур, делая их своими собственными. Это новшество кардинально изменило стратегию и тактику игры. С него, по сути, и следует отсчитывать историю современных сёги.

В 17-м столетии сёги обрели привилегированный статус благодаря тому, что в них любили играть правители Японии того времени – Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу и Ода Тобунага. Была даже создана должность сёгидокоро, на которую назначали самого сильного игрока в сёги. Сёгикодоро занимался организацией игр при дворе правителя и распределением рангов игроков.

Читайте также:

levico.ru

Правила игры в сёги (японские шахматы)

Правила игры в японские шахматы сёги / shogi.ru

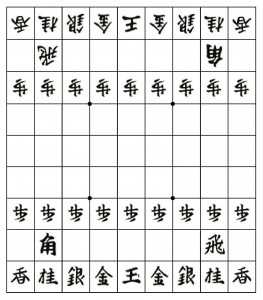

1. Начальная расстановка фигур:

1.1 В сёги фигуры противников не различаются по цвету. Принадлежность фигуры определяется направлением её острия.

1.2 Игроки ходят по очереди, пропускать ход запрещено.

1.3 Каждый ход каждого противника в сёги считается за один.

Сторона, делающая нечётные ходы, называется «чёрными», чётные – «белыми».

1.4 Начальная расстановка:

Горизонталь c заполнена пешками белых; горизонталь g – пешками чёрных.

На полях 2h и 8b стоят ладьи, на полях 2b и 8h – слоны. Эти фигуры в сёги

называются старшими.

Фигуры, стоящие на горизонталях a и i: стрелка, конь, серебро,

золото, король, золото, серебро, конь, стрелка.

1.5 Слово «шах» при угрозе королю не произносится. Если противник не заметил шаха, его короля можно съесть и тем самым победить.

2. Фигуры сёги; правила ходов

2.0 Все фигуры в сёги как ходят, так и едят.

2.1 Король (王) ходит на любое из 8 соседних полей.

2.2 Ладья (飛) ходит на любое число полей по горизонтали и вертикали. Это самая сильная из фигур.

2.3 Слон (角) ходит на любое число полей по диагонали.

2.4 Пешка (歩) ходит ровно на одно поле прямо вперёд (и точно так же ест).

2.5 Стрелка (香) ходит лишь прямо вперёд, на любое число полей. Также, называется «копьём» или «пикой».

2.6 Конь (桂) ходит на 2 поля прямо вперёд, и далее на 1 поле вправо или влево (то есть, «буквой Г»). Лишь он может перепрыгивать через другие фигуры. Пример: чёрный конь на поле 6f бьёт поля 5d и 7d.

2.7 Серебро (銀) ходит на любое поле, соседнее по диагонали, и прямо вперёд. Пример: чёрное серебро на поле 6f бьёт поля 7e, 6e, 5e, 7g и 5g.

2.8 Золото (金) может пойти на любое соседнее поле кроме полей, стоящих от него сзади по диагонали. Пример: золото на поле 6f бьёт поля 7e, 6e, 5e, 7f, 5f и 6g.

3. Сбросы

3.0 Съеденная фигура в сёги не выбывает из игры, а переходит «в руку» захватившего её игрока, который далее может любой свой ход потратить на её сброс (выставление) на любое пустое поле за несколькими следующими исключениями:

3.1 Правило «нифу»: запрещается сбрасывать пешку на вертикаль, на которой уже есть своя неперевёрнутая (см. раздел 4) пешка.

3.2 Запрещается сбрасывать фигуры на поле, с которого они никогда не смогут ходить, то есть: стрелку и пешку – на последнюю горизонталь, а коня – на последнюю и предпоследнюю горизонтали.

3.3 Правило «утифудзумэ»: запрещается сброс пешки, если этим сбросом королю противника ставится мат.

3.4 Если ход потрачен на сброс, ходить фигурами на доске в этот ход уже нельзя.

4. Переворот фигур

4.0 Все фигуры в сёги, кроме королей и золота, могут «переворачиваться», изменяя свои свойства.

4.1.1 Пешка, стрелка, конь и серебро после переворота теряют свои свойства и приобретают свойство золота, при этом пешка получает имя «токин» (と).

4.1.2 Ладья и слон при перевороте своих свойств не теряют, а вдобавок получают свойства короля. Перевёрнутая ладья называется королевский дракон [коротко — просто дракон] (竜), а перевёрнутый слон – лошадь дракона [коротко — просто лошадь] (馬).

4.2 Переворот может происходить, когда фигура входит в лагерь противника, или перемещается по нему, или выходит из него. Таким образом, зона переворота для чёрных – горизонтали a,b,c, а зона переворота для белых – горизонтали g,h,i. Для переворота фигура обязана сделать ход по правилам сёги, как неперевёрнутая.

4.3 Когда фигура ходит на поле, с которого она никогда более не сможет сделать ход (то есть, пешка и стрелка – на последнюю горизонталь, а конь – на две последние), её переворот обязателен. Во всех остальных случаях переворот фигуры производится по желанию ходящего.

4.4 Если фигура выходит из лагеря противника без переворота, то для переворота ей необходимо снова зайти в лагерь противника.

4.5 Перевёрнутая фигура обратно уже не переворачивается вплоть до того, как её съедят.

4.6 Съеденная фигура, даже если она была перевёрнутой, в руке захватившего её игрока снова становится обычной и сбрасывается как обычная, и лишь затем может быть перевёрнута, в соответствии с правилами.

Пример: если чёрные съели белого перевёрнутого коня и впоследствии сбросили этого коня на поле 5с, то далее этот конь имеет возможность ходить лишь на 4a или 6a. Лишь в результате этого хода он (обязательно) перевернётся, и далее будет ходить, как золото.

4.7 Съеденные фигуры следует класть основной стороной вверх, на месте, хорошо видном для противника (обычно – перед доской, или справа от неё).

5. Дополнительные правила

5.1 Если игрок сделал ход с нарушением

правил пп.2-4 (кинтэ), а его противник это заметил

и указал на нарушение, то нарушивший правило немедленно проигрывает.

5.1а Если противник ошибки не заметил, то ошибочный

ход заигрывается.

5.1b Если противник обнаружил ошибку не сразу, но на

момент обнаружения есть её следы на доске (например, неперевёрнутый конь стоит

на последней горизонтали), то нарушитель проигрывает.

На турнире в этих случаях для фиксации результата следует звать судью.

5.2 правило

ничьих при повторе (версия NSR , май 1983 г.):

5.2a Если 4 раза повторилась одна и та же позиция, то считается, что

произошла «ничья из-за повторений» (сэннититэ). Игра считается

недействительной и переигрывается с переменой цветов.

5.2b Но если повторяющаяся последовательность состоит из непрерывных шахов,

то шахующая сторона обязана изменить свои ходы (иначе она считается проигравшей).

Примечание: слова «та же позиция» значат совпадение позиции на доске, фигур в руке и очерёдности хода.

6. Игра с ограничением времени

6.0 Турнирные партии в сёги играются с ограничением времени. При этом каждому игроку выделяется основное время (к примеру, 30 минут на партию), и дополнительное время на каждый ход – бёйоми (к примеру, 30 секунд), которое начинает для него идти, когда заканчивается основное время.

6.1 Игрок, не успевший на бёйоми сделать ход за отведённое время, проигрывает.

6.2 В блиц-турнирах дополнительного времени не даётся.

6.3 По японским правилам ход считается сделанным в момент нажатия часов. После этого изменять ход уже нельзя.

6.4 Однако по правилам этикета считается невежливым изменять ход даже после того, как игрок взялся за фигуру.

7. Форовые игры

В сёги широко распространены форовые игры. Игрок, дающий фору, всегда ходит первым.

Японская Федерация Сёги использует следующую шкалу фор:

— в левую стрелку,

— в слона,

— в ладью,

— полуторафигурная: ладья и левая стрелка

— в 2 фигуры: ладья и слон

— в 4 фигуры: ладья, слон и обе стрелки

— в 6 фигур: ладья, слон, все стрелки и кони.

Также, для ознакомления с правилами игры, используется фора в 8 и (для детей) 10 фигур.

8. Дзисёги (jap->rus: С.Остряков)

8.0 Дзисёги — «сёги в тупике». Это ситуация, когда короли обеих сторон вошли в чужой лагерь, и нет надежды на то, что кто-нибудь сможет поставить мат. В этом случае исход партии определяют подсчётом очков.

8.1 Очки считаются на основе фигур, имеющихся у каждого игрока (и в руке, и на доске). Короли в расчёт не идут. Ладья и слон стоят по 5 очков, остальные фигуры — по одному очку. В партиях профессионалов, если у обоих игроков набирается не менее 24-х очков - присуждается ничья. Тот, у кого набирается менее 24-х очков, признаётся проигравшим.

8.2 В любительских соревнованиях победителем признаётся тот, у кого набирается более 27-ми очков. Если у обоих игроков оказывается по 27 очков — победа присуждается белым.

8.3 Бывают турниры, в которых предварительно оговариваются другие правила разрешения подобных ситуаций.

8.4 Например, в последнее время набирает популярность правило «узурпации трона» («try rule», Hidetchi): выигрыш даётся за занятие королём «трона» соперника (поле 5a для чёрных или 5i для белых), если этим ходом король не идёт под шах.

8.5 В партиях без форы дзисёги редки: один раз на несколько сотен игр (ещё реже, чем сэннититэ).

9. Рейтинговая система

9.1 В сёги система ранжирования игроков аналогична системе многих восточных единоборств и игр: кю и даны. В Японии игроку, освоившему азы игры, даётся 10-й кю. Далее следуют 9-й, 8-й… 1-й кю, затем 1-й дан («сёдан»), затем 2-й… и, наконец, 7-й. Победив 4 раза в любительском турнире Рюо, с 2010 года можно получить и 8-й любительский дан.

9.2 Система профессиональных разрядов аналогична, но имеет закрытый характер – предназначена лишь для учащихся и выпускников «Сёрэйкай» — профессиональной школы сёги с филиалами в Токио и Осаке. Профессионалы (их — около 170 мужчин и около 50 женщин, и среди них нет и никогда не было ни одного неяпонца) ранжируются в лиги с 4 по 9-й профи дан. 6 любительский дан по силе примерно равен 1 профи дану.

9.3 В Европе и США ранжированием игроков занимается FESA – Федерация европейских ассоциаций сёги (на 2011 год — 18 стран), в которую входят, также, Россия, Беларусь и Украина. Разрядная сетка FESA (с 2005 г.) идёт от 20 кю до 6 дана.

9.4 Традиционными стали открытые официальные турниры, ежегодно проходящие в Киеве, Кракове, Ленинграде, Минске, Москве, Ровно (2003-2013), Суздале и т.д. С 1985 года ежегодно проводится Чемпионат Европы по сёги. С 1999 года, раз в 3 года, на Международном форуме сёги в Японии проводится чемпионат между сильнейшими сёгистами из 15-40 стран (5-й Форум сёги 2011 г. прошёл в Париже).

10. Названия фигур в сёги

В скобках — краткое имя фигуры, а справа — её европейская нотация и полное японское имя.

Король: гёкусё (гёку), осё K 玉将

Ладья: хися (хи) R 飛車

Слон: какугё: (каку) B 角行

Золото: кинсё (кин) G 金将

Серебро: гинсё (гин) S 銀将

Конь: кэйма (кэй) N 桂馬

Стрелка: кёся (кё) L 香車

Пешка: фухё (фу) P 歩兵

Дракон: рю-о (рю) +R 竜王

Дракон-лошадь: рю-ма (ума) +B 竜馬

Перевёрнутая пешка: токин (то) +P と金

Перевёрнутое серебро:наригин +S 成銀

Перевёрнутый конь: нарикэй +N 成桂

Перевёрнутая стрелка: нарикё +L 成香

11. Ходы фигур в сёги (скриншот из программы Стива Эванса «Shogi variants»)

shogi.ru, Д.К., версия 22.6.16

www.shogi.ru

правила игры, обзор настолки или как играть

Сёги (японские шахматы) — японская интеллектуальная абстрактная настольная игра с игровым полем. Точное время возникновения неизвестна, хотя находили различного рода упоминания позволяющие сказать, что она была уже известна в VIII веке.

Процесс и цель игры Сёги

- Процесс игры напоминает шахматы со своими особенностями: движением фигур, сбросами и переворотами.

- Цель сохраняется подобной обычным шахматам, где требуется выиграть партию, подведя армию противника к поражению. При ничьей победа определяется суммой баллов.

Особенности

- Считается ответвлением самых первых, протошахмат – Чатуранги. Индийские шахматы распространялись как в Азию, так в Европу. На востоке они попали к китайцам и корейцам. И, подчерпнув как из первых шахмат, так и из их азиатских ранних разновидностей, так и возникли Сёги.

- Являясь исторически ранней адаптацией классических шахмат, японские обладают главной тактической особенностью, заключающейся в привилегии введения в игру фишек, съеденных у врага, под своим началом.

- Другой, менее характерной, чертой игры можно назвать возможность повышать свои фигуры при достижении конкретных линий.

Сёги (японские шахматы): правила игры

Подготовка к игре

- Полем для игры является прямоугольная доска, поверхность которой размечена в виде равномерной сетки, именуемая сёгибаном. Образуемые ею квадраты с каждой из сторон располагаются в количестве 9 штук и визуально никак не выделяются. Для записи ходов у каждой ячейки имеется свой адрес, представленный двумерными координатами. Сверху вниз по вертикальной оси откладываются латинские буквы или японские иероглифы-числительные, по горизонтальной справа налево– европейские цифры.

- Обоим участникам выдаются по 20 фигур, роль которых исполняют выпуклые пятиугольники, имеющие тупой скос и изготовленные чаще всего из тсуговой или буковой древесины. На них с обеих сторон имеется по иероглифу, обозначающих название двух состояний данной фишки. Также фигуры могут различаться в размерах, указывающих на её важность в игре.

Каждый игрок располагает следующим начальным набором фигур, который он расставляет скосом по направлению к противнику, в определённом порядке:

Первый ближний ряд справа налево.

- Стрелка

- Конь

- Серебро

- Золото

- Король

- Золото

- Серебро

- Конь

- Стрелка

Второй ближний ряд справа налево, вторая и восьмая ячейки.

Третий ближний ряд справа налево все 9 ячеек занимают:

Игрок, ходящий первым, вбирается посредством Фуригомы. Первый игрок называется сэнтэ, второй – готэ.

Ход игры

Игроки ходят поочерёдно. Во время своей очереди, у игрока на выбор имеется возможность не только перемещать свои фигуры, но делать так называемые сбросы. Сбрасываются съеденные у соперника фигуры, которые являются личным запасом. На руках они должны быть всегда видны сопернику (для этого, к примеру, имеются специальные приспособления – комадай). За ход можно провести один сброс, при этом выставляемые фигуры должны удовлетворять следующим законам:

- Закон нифу — воспрещено скидывать Пехотинца на вертикаль, на которой уже имеется пешка этого же хозяина.

- Закон утифудзумэ — воспрещается создавать мат путём сбрасывания Пехотинца.

- Вопрещено ставить фигуру на поле, при условии, что она не будет обладать шансом ходить по правилам (а именно Пехотинца или Копьё на последнюю линию и Коня на две крайние).

- Вводить фигуры в игру возможно лишь лицевой стороной вверх.

При выявлении соперником одного из совершённых кинтэ, нарушителю назначается моментальное поражение.

По достижении фигурой трёх дальних от совершающего ход игрока горизонтальных линий, образуется возможность провести превращение-переворот последней. Переворачивание является обособленным действием, и не считается за отдельный ход. Таким образом, фигуре позволяется быть перевёрнутой в трёх моментах:

- По окончании хода в зону переворачивания;

- При передвижении внутри зоны;

- После выхода из зоны переворота.

Не имеют шанса переворачиваться фишки Короля и Золотого генерала. Ладья и Слон становятся двумя разновидностями Дракона. Они могут двигаться подобно тому, как было до переворота, плюс к этому каждый способен к перемещению подобно Королю. Остальные фигуры при обращении обретают способность перемещаться “как золото”. Каждая имеет свое особенное имя.

Переворачивать фигуру совсем не обязательно. Но если игрок решил поменять роль фишки, то вначале он обязан совершить ею ход. Исключительными случаями являются моменты, когда невозможно совершать действие хода по правилам – фигуры не способны выходить за края поля.

Итог игры

- Как и в обычных шахматах, сёги завершается после проведения мата. Также существуют ситуации, когда партия тянется игроками, неосознанно или нарочно. В каждом случае игра прерывается, дальнейшие решения зависят от ситуации.

- • Сэннититэ. Текущая партия закругляется. Новая партия начинается с сохранившимся отсчётом времени. Право хода переходит к Готэ.

- • Вечный шах. На четвёртый шах, ели атакующим игроком не делается ход, не приводящий к шаху, ему присуждается поражение.

- • Дзисёги. Партия кончается ничьёй. По согласию победа определяется количеством набранных очков.

- Начисляется по очку за каждую фигуру, имеющуюся у игрока, кроме слона, дающего 5 баллов. В любительской игре выигрыш достаётся набравшему 27 баллов, если оба имеют выше этого числа, побеждают белые. В профессиональных чемпионатах поражение засчитывается, при недоборе до 24 очков. В противном случае матч сыгран в ничью.

- Терминологический словарик терминов для сёги, с описанием механики ходов.

- Анагума, яп. вар. «Медведь в берлоге» — самая крепкая крепость. Нужно 11 темпов. Слаб к скрещённым атакам с конём.

- Вечный шах — ситуация, аналогичная европейским шахматам, при которой в количестве трёх раз одним игроком объявляется шах второму без дальнейшего развития событий.

- Взятие — побеждённая фигура у\не покидает игры, а забирается победителем в свои руки. Все фигуры на руках являются резервом игрока. Ими можно выполнять сброс.

- Гёку — фигура Короля, чей хозяин проигрывает.

- Готэ яп. вар. «Ходящие после» — игрок, ходящий вторым по фуригоме, также именуемый как Белые.

- Дзисёги, яп. вар. «Ничья в сёги» — разновидность патовой ситуации, когда оба короля находятся в зоне превращения соперника. При согласии партия оканчивается. Победитель определяется по набранным очкам.

- Дракон, яп. вар. «Королевский дракон» — превращённая Ладья. Ходит одновременно по правилам Ладьи и Короля.

- Ёсэ — часть партии, движущейся к финалу. Является наиболее напряженной частью партии.

- Запрещённый ход, яп. вар. «Кинтэ» — любой возможный ход, противоречащий правилам. Если соперник увидел и отметил вслух нарушение, то происходит безоговорочное поражение нарушителя.

- Золото (G) , яп. вар. «Золотой генерал» — младшая фигура. Может передвигаться на любое ближнее поле. За исключением клеток, расположенных по диагонали сзади.

- Кифу — журнал, в который записываются ходы. Возможна японская и европейская форма записи.

- Конь (N), яп. вар. «Деревянный конь» — младшая фигура. Ходит буквой «Т», то есть делает два хода вперёд и один в любую боковую сторону. Так же, как классический конь, может перескакивать через фигуры.

- Король, яп. вар. «Королевский генерал» — главная фигура, проигрыш который приводит к поражению. Ходит во всех направлениях на одну клетку. Король проигрывающего игрока называется Гёку.

- Комадай, яп. вар. «Подставка для фигур» — особая поверхность для размещения в нём резервных фигур. Целью является постоянное виденье соперником фигур, расположенных на руках.

- Крепость, яп. вар. «Какои» — конструкция, собираемая игроком из фигур для усиления защиты, как правило, для Короля. Имеется несколько типов, ориентирующиеся на защиту отдельной стороны.

- Ладья (R) , яп. вар. «Летающая колесница» — старшая фигура. Передвигается по горизонтали и вертикали на любое допустимое число клеток.

- Лошадь, яп. вар. «Дракон-лошадь») — превращённый Слон. Передвигается по правилам Слона и Короля.

- Мат, яп. вар. «Цумэ» — случай, когда Король не имеет действий, способных снять угрозу Отэ.

- Мино, яп. вар. «Провинция» — лёгкий вариант крепости. Обладает повышенной защитой по бокам. Может переделываться в крепкое по центру «Высокое мино» и прочную спереди «Серебряную корону». Для построения необходимо 6 темпов.

- Нифу, яп. вар. «Две пешки» — компонент кинтэ. Заключается в запрете помещения пешка на вертикальную линию, на которой уже имеется Пехотинец того же ходящего.

- Перевёрнутая стрелка, яп. вар. «Нари-кё» — обращённая фигура Стрелки. Ходит подобно фигуре Золото.

- Перевёрнутое серебро яп. вар. «Нари-гин» — перевёрнутая фигура Серебра. Ходит как фигура Золото.

- Перевёрнутый конь, яп. вар. «Нари-кэй» — превращённый Конь. Передвигается по правилам Золота.

- Пешка (P), яп. вар. «Пехотинец» — младшая фигура. Передвигается на одну ячейку вперёд. В отличие от европейских пешек, бьёт в таком же направлении.

- Размен слонов, яп. вар. «Какугавари» — приём, применяемый в дебюте. Приобретённые резервные слоны повышают напряжённость игры.

- Сабаки — такая тактика игры, при которой происходит форсированный обмен фигурамаи для набора резерва.

- Сброс — возможность игрока вводить в игру свои резервные фигуры. Сбрасываются они в неперевёрнутом виде в любое свободное место. Но оно не должно противоречить кинтэ.

- Сёгибан — игровая доска для партии в Сёги.

- Серебро (S), яп. вар. «Серебряный генерал» — младшая фигура. Может передвигаться на любое ближнее поле, за исключением ячеек, расположенных сзади и по бокам.

- Слон (B), яп. вар. «Угловой ходок» — старшая фигура. Двигается по диагонали на любое возможное число клеток.

- Стрелка (L), яп. вар. «Ароматная колесница» — младшая фигура. Переходит по вертикали прямо вперёд на безлимтное число ячеек.

- Сэннититэ, яп. вар. «Ходы тысячу дней» — четырёхразовое повторение позиции. При этом партия оканчивается, игроками начинается новая с переменой права на начало хода.

- Сэнтэ яп. вар. «Ходящие прежде» — игрок, ходящий первым по фуригоме, также именуемый как Черные

- Темп — развитие тактики размером в один ход. Является взаимозависимым, так как состоит из двух полу ходов, что определяет последовательность.

- Токин яп. вар. «Как золото» — превращённая Пешка. Передвигается «как золото».

- Тэсудзи — тактика использования особенностей хода фигур и их комбинированных взаимодействий.

- Утифудзумэ, яп. вар. «Мат сбросом пешки» — одно из кинтэ, заключающееся в запрете проведения сброса пешки, при котором будет угроза мата королю противника.

- Фуригома — метод определения первоочерёдности хода. Заключается в подбрасывании пяти Пешек. Если большее число фигур выпало лицевой стороной, играет бросавший. Больше Токинов – другой игрок.

- Хисси — создание безапелляционного цумэро. Имеются задачи на эту тему.

- Цумэ — форсированный мат, а также решение задач по данной ситуации.

- Цумэро — тактика игрока, направленная на подведения соперника к мату. Задача, направленная на создание цумэро.

- Шах, яп. вар. «Отэ» — угроза мата Королю.

- Ягура, яп. вар. «Башня» — тип крепости, хорошо выдерживающей атаки по центру. Строится за 13 темпов

add-hobby.ru

История шахмат ч.10: Сёги. — Блог Дмитрия Скирюка

Изучив и рассмотрев все разновидности шахматных игр, рано или поздно приходишь к мысли, что самая странная из них – всё-таки японские сёги (в русском языке также распространено произношение «шоги»). Чтобы возникла такая игра, нужны особые условия: многовековая изоляция, долгие междоусобные войны, острая нехватка людских и природных ресурсов, строжайший кодекс чести, совершенно особые взгляды на жизнь и смерть, система вербовки через вассальную клятву — и многое другое.

Япония предоставила шахматам такую возможность.

СЁГИ (将棋)

Шахматы попали в Японию около X-XII веков в несколько этапов. Пути тоже были различны. Основным, вероятно, был китайский: в эпоху Нара (710-794 гг.) японские миссии при дворе империи Тан привезли на родину Го и сянци. С малайскими торговцами в страну пришёл макрук, а из Кореи, с которой у Японии всегда были непростые отношения, проникли чанги.

Название «сёги» состоит из двух иероглифов: 将 («shō»), который означает генерала, и 棋 («ги»), означающий настольную игру. Об изобретении сёги (как всегда) повествует красивая легенда.Давным-давно собрались две великие армии, желая выяснить, кто же из них сильнее. Одна армия выступила под белым флагом, другая – под чёрным. Битва длилась три дня и три ночи и завершилась тем, что воины перебили друг друга, так и не узнав, кто победил. По окончании битвы на залитое кровью поле пришёл монах-чародей Кадзуки Йочиро и запечатал по 20 душ лучших воинов с каждой стороны, включая полководцев, в 40 маленьких дощечек. На каждой Казуки подписал, чья душа в ней запечатана, затем расставил их на доску: 20 с одной стороны и 20 с другой, подобно тому, как они стояли друг против друга при жизни, и принес эту доску в дар богине солнца Аматэрасу. Богиня дар приняла, и появилась у неё новая забава – передвигая фигуры, заставлять две армии вновь и вновь переживать битву друг с другом.

Легенды легендами, но древнейшей археологической находкой остаётся набор из 16 дощечек, найденных при рытье котлована в префектуре Нара – их датируют шестым годом эпохи Тенки (1058 г. н.э.). Они уже имеют привычную пятиугольную форму и несут современные варианты написания названий. Самые ранние записи, в которых упоминается предок сёги (ещё без дополнительных тяжёлых фигур и «правила десантирования») встречаются у Шин Сару Гакуки (1058-64). В 1210 году сёги упомянуты в энциклопедии «Nichūreki», которая является отредактированной копией «Shōchūreki» и «Kaichūreki» конца периода Хэйан (ок. 1120 г.). В них описаны два варианта: близкие современным Хэйан-сёги («Малые сёги») на доске 8х9 и 9х9, и Хэйан-дай-сёги на доске 13х13.

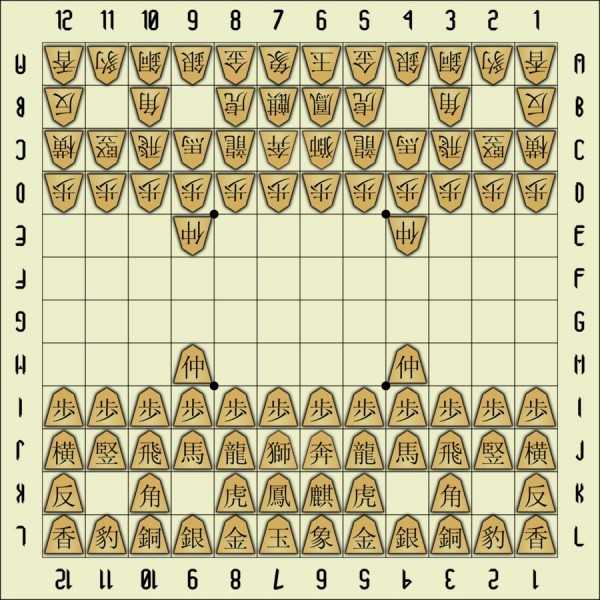

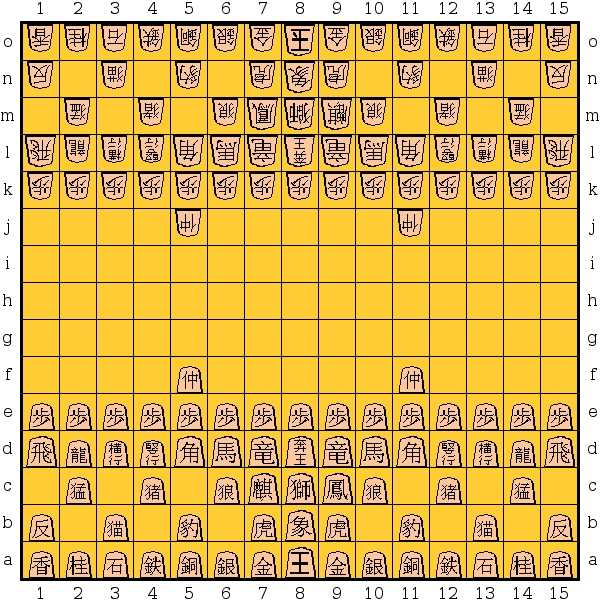

В эпоху Эдо появилось множество вариантов больших сёги, как то: Ва-Сёги 11х11, Чу-сёги 12х12, Тэндзику-сёги 16х16, Дай-сёги 15х15, Дай-дай-сёги 17х17, Мака-дай-дай-сёги 19х19 и Тай-сёги 25х25.

ЧУ-СЁГИ (вверху)

ДАЙ-СЁГИ (вверху)

ДАЙ-ДАЙ-СЁГИ (вверху)

Это были циклопические варианты, по сравнению с которыми «шатрандж аль-кебир» Тамерлана кажется детской вознёй в песочнице. Некоторые насчитывали до нескольких сотен (!) фигур, большинство из них представляли собой удивительные гибриды, половина из которых, к тому же, летали и прыгали. Среди них были: наследные принцы, посредники, собаки, огненные демоны, дьяволицы, медные, железные и каменные генералы, фениксы, небесные тетрархи, пьяные слоны и слоны-генералы, рогатые соколы, парящие орлы, свирепые леопарды, белые лошади, львы, грифоны, слепые тигры и слепые медведи, вольные кабаны, китайские петухи и аисты-заклинатели, ослы, козероги, водяные буйволы, летучие мыши, летучие олени и летучие быки, старые крысы и старые обезьяны, кошачьи мечи и даже кит. Я не шучу! «Китом» (鯨鯢 — «кэйгэй») в Чу-сёги называлась фигура, которая ходила по вертикали вперёд и назад на две клетки, а также назад по диагонали, тоже на две клетки (это напоминало хвост кита). А в Тайкёку-сёги был ещё и «Великий кит»! И этот перечень далеко не полный – у японцев поразительная фантазия, после которой Царь-дракон и Конь-дракон в современных сёги уже не кажутся экзотикой.

Тайкёку-сёги («конечные» или «последние» сёги) 36х36 считаются крупнейшим играбельным вариантом шахмат, самым сложным из всех. У каждой стороны было по 402 фигуры 209 различных типов, игрок должен был помнить 253 различных движения и сделать больше тысячи ходов, для чего требовалось несколько месяцев. Неизвестно, удалось ли этим выдумщикам вообще доиграть хотя бы одну партию до конца, остаётся только поражаться, как они не путались в немыслимом разнообразии всех этих бешеных ферзеконей, перед которыми меркнут любые «Герои меча и магии». Немыслимо! невероятно! потрясающе! – иных эпитетов я не могу подобрать.

Параллельно с вопиющей гигантоманией шла миниатюризация игры; мелкие разновидности дожили до наших дней, даже пополнились несколькими новыми. Это: Нана-сёги 3х3, детский вариант Дёбицу-сёги 3х4, Микросёги 4х5, Мини-сёги 5х5, Киото-сёги 5х5, «Китовые» сёги 6х6, Тори-сёги 7х7, Яри-сёги 7х9.

Современный вид сёги приобрели в XVI веке. Окончательную реформу произвёл император Го-Нара: он выбрал вариант 9х9, безжалостной рукой отсёк весь фэнтезийный зоопарк (последним «сдался» пьяный слон), стандартизировал состав обеих армий и ввёл правило сброса, вдохновившись, вероятно, длительным периодом гражданских войн, в ходе которого шла постоянная перевербовка наёмников. Во времена правления сёгунов династии Токугава сёги и Го были признаны играми, развивающими стратегическое и тактическое военные мышления. Все прочие настольные игры самураям не дозволялись, но эти, напротив, получили государственную поддержку.

Во времена правления сёгунов династии Токугава сёги и Го были признаны играми, развивающими стратегическое и тактическое военные мышления. Все прочие настольные игры самураям не дозволялись, но эти, напротив, получили государственную поддержку. Токугава Иэясу учредил должность сёги-докоро – главного придворного учителя сёги, который выявлялся в ходе ежегодного турнира, он начинался 17 ноября, и этот день поныне официально является Днём сёги. Наверное, японские шахматы – единственная игра, у которой есть свой собственный «красный день календаря».

Токугава Иэясу учредил должность сёги-докоро – главного придворного учителя сёги, который выявлялся в ходе ежегодного турнира, он начинался 17 ноября, и этот день поныне официально является Днём сёги. Наверное, японские шахматы – единственная игра, у которой есть свой собственный «красный день календаря».Сёги — сложный и гармоничный синтез нескольких шахматных игр. Доска одноцветная 9х9, нотация буквенно-цифровая. поле делится на три части: два лагеря противников и нейтральная зона; каждая занимает три горизонтали. Четыре точки на перекрестьях сетки размечают доску на девять равных квадратов.

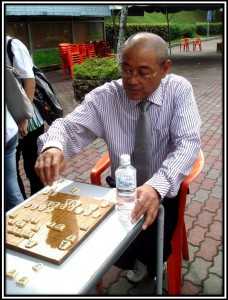

Клетки слегка вытянуты по вертикали, из-за чего поле представляет собой не квадрат, а прямоугольник. Это давняя японская традиция – так делают для сохранения перспективы. Традиционно в сёги принято играть на «сёгибане», который представляет собой такой же низкий массивный столик на коротких ножках, как и гобан для Го. Его изготовляют из древесины каи, которая имеет приятный глазу оранжево-жёлтый оттенок и издаёт при постановке фигуры чёткий, приятный щелчок. Вообще, сёги и Го сильно связаны исторически и культурно, и если кто-то играет в сёги, где-нибудь на заднем плане непременно маячит Го.

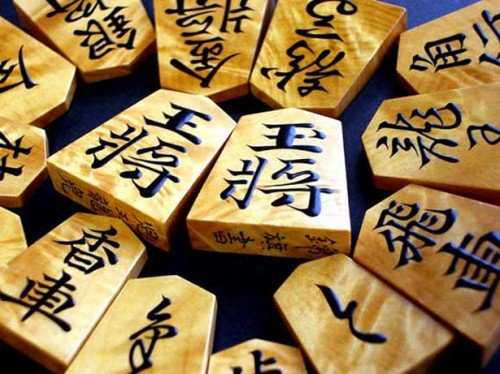

Фигуры делают из древесины цугэ или бука. Строго говоря, в сёги не так важно, из чего сделаны фишки — это всё-таки не камни в Го, поэтому в последние десятилетия производят дешёвые пластиковые наборы. Сёги очень популярны среди японцев, хотя далеко не каждый может похвастаться тем, что хорошо умеет играть. По грубым подсчетам правила игры знают около 20 миллионов человек, а регулярно играют около 100 тысяч.

Фигуры делают из древесины цугэ или бука. Строго говоря, в сёги не так важно, из чего сделаны фишки — это всё-таки не камни в Го, поэтому в последние десятилетия производят дешёвые пластиковые наборы. Сёги очень популярны среди японцев, хотя далеко не каждый может похвастаться тем, что хорошо умеет играть. По грубым подсчетам правила игры знают около 20 миллионов человек, а регулярно играют около 100 тысяч.

Фигуры ставятся не на перекрестья, а в клетки. Их расположение вызывает в памяти тайский макрук. «Линия превращения» находится на пешечных линиях противника (то есть, на третьей и седьмой) – это также совпадает с правилами макрука, правда, тайская доска 8х8. В древних трактатах зарисованы старинные начальные позиции сёги, которые практически дублируют макрук (слонов и ладей на вторых горизонталях ещё нет). Терминология также близка к индийской и таиландской: создатели сёги сохранили основные наименования фигур из чатуранги (король, конь, колесница и пешка), к которым добавили «пять сокровищ буддизма» (нефрит, золото, серебро, дерево Кацура и ладан).

В то же время, сам вид японских шахмат – плоские фишки с нарисованными символами и общая симметрия в расположении основных сил на первой горизонтали, напоминает китайские сянци, а гранёная форма и разная величина игровых плашек заставляет вспоминать корейские чанги. Как и в китайских шахматах, короли соперников в сёги обозначаются различными значками и называются неодинаково.

Ходы и боевые свойства пешек также взяты из китайского варианта. Однако при этом на доске нет никаких «крепостей», «дворцов», все поля равны и не сулят достигшим им фигурам ни ловушек, ни убежища.

Наконец, слегка «фривольное» расположение ладей и слонов на второй, «оперативной» линии отдалённо похоже на свободную расстановку тяжёлых фигур в бирманском ситтуйине.

Создатели сёги раз и навсегда решили вопрос, как ходить слону, и из двух вариантов… выбрали оба. В сёги есть фигура, аналогичная старому индийскому слону из загадки Рудраты и таиландскому «дворянину»; она называется «Серебряный генерал» и занимает при начальной расстановке то же место, что и слон в китайских сянци. Вместе с тем, в сёги есть и привычный европейцам дальнобойный слон, аналогичный шахматному, хотя в каждой армии такой слон всего один. Надо прибавить, что и ладья в каждом войске тоже только одна. Японцы весьма оригинально подошли к проблеме «диктата королевы», которая так смущает китайских гроссмейстеров. В сёги нет ферзя как такового – его функции поделены между слоном и ладьёй.

Фигуры противников не различаются цветом. Сторона, играющая за «условно чёрных», именуется «сентэ» (先手 – букв, «ходящие раньше»), а сторона «условно белых» – «готэ» (后手, т.е. «ходящие позже»). По японской традиции первый ход делают чёрные. Розыгрыш («фуригома») происходит так: судья берёт пять пешек со стороны старшего игрока и подбрасывает их. Если выпадет больше фухё (歩), старший игрок играет сентэ, если больше токинов (と) – готэ.

У каждого игрока 20 фишек разных размеров: 1 король, 1 ладья, 1 слон, 2 золотых генерала, 2 серебряных генерала, 2 коня, 2 копья и 9 пешек. Начальная расстановка в три ряда. В первом ряду в центре помещается фигура короля, пообочь от него – Золотые генералы, дальше справа и слева – Серебряные, рядом с ними кони, и в углах – Копья. Пешки выстраиваются в ряд на третьей и седьмой горизонталях. Между основными силами и строем пешек, на второй и на восьмой горизонталях, перед конями размещаются слон и ладья; слон слева, ладья справа.

Японские фигуры — это плоские плашки, на которых вырезаны или нарисованы тушью их обозначения; обычно эти иероглифы чёрные. При расстановке «остриё» плашки направляют в сторону противника, и это единственный признак, по которому сёгист отличает свои фигуры от чужих. Все плашки разной величины, их толщина также неравномерна – каждая сточена на конус, чтобы фишку было удобнее брать и ставить, а также отличать свои от чужих (наступающие фигуры выглядят немного больше своих). На обороте каждой фишки золотом или красной тушью нанесено курсивом обозначение превращённой фигуры. Основания королей обычно помечены именем мастера, сделавшего набор.

Чёрный и белый короли в сёги зовутся по-разному; белый – «Осё» (王將, «Император»), чёрный – «Гёоку» или «Гёокусё» (玉將, «Драгоценный камень»). Король ходит на одно поле в любом направлении и не может идти под шах. Любопытно, что короля в сёги можно рубить, игрок даже не обязан говорить «шах!»: считается, что этим он может рассердить соперника. Король – самая большая фишка на доске, на её обороте ничего нет: король не превращается.

Золотой генерал (金将, «Кин» или «Кинсё») напоминает советника в корейских чанги, у которого отняли диагональные ходы назад. Это старший офицер и личный телохранитель короля. У него шесть степеней свободы: он может ходить на одно поле по горизонтали или вертикали в любую сторону, а также по диагонали вперёд. Генералы – основная сила в позиционной борьбе, они «подпирают» пешечный строй. Золотой генерал может отступать лишь по вертикали, поэтому он полезнее в обороне, чем в атаке. Если он и оказывается в лагере противника, то в результате сброса. Это вторая по величине фигура на доске. Его обратная сторона пуста, он не превращается, наоборот: это обезьяна имеет честь быть похожей на него почти все лёгкие и второстепенные фигуры сёги, достигнув «зоны превращения», становятся его аналогами.

Серебряный генерал (銀将, «Гин» или «Гинсё») – фигура, полностью идентичная старому индийскому слону и тайскому «дворянину». Он ходит на одно поле по диагонали в любом направлении, а также на одно поле по вертикали вперёд. В противовес «штабному» Золотому, Серебряный генерал – фронтовик, его стихия – линия атаки, узкие диагональные лазейки в пешечном строю, а основная роль – поддержка наступающей пехоты. Он одного размера с фигурой Золотого генерала и превращается в его аналог (成銀, «Нари-гин»).

Конь (桂馬, «Кэйма» или «Кэй»), как и его европейский аналог, ходит буквой «Г» и может перепрыгивать через другие фигуры, но ходить может только вперёд, без возможности отступить. Шахматисты часто забывают об этом, а конь, сделав ход, уже не отступает и может быть срублен даже пешкой. Фигурка коня чуть меньше генеральской. Превращается в аналог Золотого генерала (成桂,«Нари-кэй»).

Копьё (香車, «Кёся» или «Кё», также «Аромат», «Ладан»), пожалуй, самая странная фигура, какую можно встретить в современных шахматах. Как и японский конь, она проникнута тотальным бесстрашием: ходит только вперёд по вертикали на любое количество полей. Если говорить начистоту, Копьё – это купированная ладья (хотя, возможно, без китайской «пушки» здесь не обошлось). Происхождение этой фигуры от ладьи подтверждает также и то, что оба Копья располагаются на традиционных для ладей угловых полях. Любой шахматист прекрасно знает, что ладья в шахматах не участвует в дебюте. При всей своей мощи и дальнобойности она весьма неповоротлива, вывести её из угла, запечатанного пешечным строем, чревато потерей темпа. Чтобы хоть как-то это компенсировать, была придумана рокировка. Японцы и тут пошли другим путём. Не стоит думать, что Копьё – банальное прикрытие, на деле это фигура-камикадзе, предназначенная для штурма угловых крепостей. После размена бортовых пешек дальнобойное Копьё одним ходом может оказаться в стане противника, где превращается в очередной аналог Золотого генерала (成香, «Нари-кё»), который при умелой поддержке весьма опасен в тесноте взломанной «крепости».

Копьё и конь защищают границы лагеря и в связке могут провести довольно эффективную атаку (особенно если доберутся до зоны превращения), но надо помнить, что на фланге сразу образуется ощутимая брешь. Часто бывает выгодно оставлять Копья и Коней непревращёнными, поскольку в этом случае Копьё теряет дальнобойность, а Конь – свой фирменный «удар из-за угла», но по правилами такое превращение часто оказывается вынужденным. Это равнозначные фигуры и размеры их тоже одинаковы – чуть больше пешки, но меньше генералов.

Японская пешка (歩兵,«Фу» или «Фухё») ходит на одно поле вперёд по вертикали, а рубит не наискосок, как в европейских шахматах и макруке, а прямо перед собой, как в сянци. Это самая маленькая по размерам фигурка в сёги. Превращается в аналог Золотого генерала (と金, «Токин» или «То», т.е. «достигший золота»).Ладья (飛車, «Хися» – букв. «летающая колесница») – одна из двух самых мощных и опасных фигур в сёги. Как и обычная ладья, японская «колесница» ходит по горизонтали и вертикали на любое число полей. Ладья в сёги одна, поэтому опасна даже не столько она сама, сколько её продвинутый вариант: достигая вражеского лагеря, ладья превращается в «Короля-Дракона» (龍王, «Рюйо» или «Рю»; упр. кандзи 竜王), который, сохраняя ход ладьи, дополнительно может ходить на одно поле по диагонали в любом направлении. Это резко повышает манёвренность. В миттельшпиле даже европейский ферзь не может толком развернуться на заставленной фигурами доске, ограничиваясь короткими ходами и одним-двумя дальними «прострелами». «Царь-дракон» не менее успешно справляется с этой задачей.

Слон (角行, «Какугё» или «Каку» – «диагональный ходок») – ещё один сумасшедший танк-трамвай, который породили японские шахматы. Слон ходит по диагонали в любом направлении на любое число полей, аналогично шахматному, однако достигая вражеского лагеря, превращается в «Дракона-коня» (龍馬, «Рюйма» или «Ма») – мощную фигуру, которая, сохраняя ход cлона, дополнительно может ходить на одно поле по вертикали или горизонтали в любом направлении. Если простому слону доступна лишь половина доски, то продвинутый «Драконь» не ведает таких ограничений.

По силе, ценности и значимости слоны и ладьи практически равны (ладья чуть-чуть дороже). Их фишки одинаковой величины – немного меньше королевских и чуть больше генеральских. У них разные функции и назначение, однако по достижении обеими фигурами зоны превращения их мощь нарастает, а различия сглаживаются. Не надо забывать, что выигранный слон или ладья в любой момент могут быть введены в игру на стороне противника, поэтому наличие на доске одного слона и одной ладьи совсем не так проблематично, как кажется.

Правила рубки и сброса:

* Фигуры рубят друг друга по шахматному типу – становясь на поле, занятое фигурой противника. Взятая фигура кладётся на особую подставку – «комадай», которая находится у каждого игрока по правую руку.

Комадай рассматривается как неотъемлемая часть доски, её положение регламентировано, прятать и скрывать от соперника сбитые фигуры считается грубейшим нарушением. При рубке считается правильным сперва взять съеденную фигуру и положить её на свой комадай, и лишь затем поставить свою фигуру на освободившееся поле.

[Кстати, игрок на фото справа уже проиграл. Кто скажет, почему? :)]

* Игрок может ввести взятую фигуру в игру на своей стороне в свою очередь. Фигура выставляется на любую клетку доски. Сброс считается очередным ходом и не может производиться одновременно со взятием или переворотом.

* Фигура сбрасывается только в непревращённом виде.

* Нельзя сбрасывать фигуру на клетку, занятую фигурой противника.

* После сброса фигура приобретает те же права, что и находящиеся на доске.

* Если фигура сброшена в лагерь противника, она может превратиться только на следующем ходу, даже если этим ходом она покидает зону превращения.

* На диаграммах взятые фигуры непременно должны быть показаны рядом, за пределами доски.

Правило превращения:

* Когда фигура достигает лагеря противника (горизонталей 1-3 и 7-9), она может превратиться – сразу после хода плашка переворачивается, и фигура приобретает новые свойства. Нельзя переворачивать фигуру после того, как сделан ход: переворот всегда производится в воздухе и на доску ставится уже перевёрнутая фигура.

* Превращение обязательно для фигур, которые не могут продолжать игру с прежними свойствами (пешка, конь, копьё), и не обязательно для остальных. Превратить фигуру можно при любом очередном ходе (сперва движение, после превращение), покуда она остаётся в лагере противника. Также фигура может превратиться в момент выхода из него.

* Если фигура покинула лагерь противника непревращённой, для превращения ей требуется снова в него войти.

* Короли и Золотые генералы не превращаются.

* Обратное превращение не допускается.

* Если превращённая фигура взята противником, она теряет приобретённые свойства и вводится в игру как обычная.

Запрещённые ходы:

1) Сдваивание пешек («нифу»): если на вертикали есть непревращённая пешка, запрещено сбрасывать на эту вертикаль новую пешку. Наличие на ней превращённых пешек (токинов) не запрещает такой сброс.

2) Постановка мата сбросом пешки («утифудзумэ») также запрещено. Однако пешка, уже находящаяся на доске, может ставить мат обычным ходом. Шах сбросом пешки также разрешён.

3) Запрещены также неправильные и ошибочные ходы («кинтэ»). Их несколько:

* Запрещается сбрасывать фигуры так, что у них нет возможности сделать ход. Такая ситуация может возникнуть при сбросе пешки и копья на последнюю горизонталь, а коня – на последнюю и предпоследнюю.

* Выставленная фигура сразу перевернута.

* Ход сделан не по правилам.

Игроку, сделавшему запрещённый ход, засчитывается поражение.

Выигрыш, матование и ничья:

Цель в сёги – объявление мата вражескому королю. Большинство партий заканчиваются либо матом, либо сдачей одного из игроков. Ничьи редки, хотя и возможны. Для них нужны особые условия.

* Повторение ходов («сэнничитэ»). Если игроки сознательно повторяют ходы, стремясь избежать ухудшения позиции, судья может объявить ничью при четырёхкратном повторении (одновременно) следующих трёх условий:

1) На доске та же позиция.

2) «В руке» у противников тот же набор фигур.

3) Та же очерёдность хода.

* Крайне редко ничья может возникнуть при так называемом «безвыходном положении» («дзисёги»), когда оба короля зашли в лагерь противника и построили там крепости. У обоих игроков при этом нет возможности поставить мат, поскольку фигуры в сёги бьют в основном вперёд. В этом случае производится подсчёт фигур и вычисляется их ценность (ладья и слон идут за 5 очков, остальные – за одно). Если у каждого из игроков больше 24 очков, объявляется ничья. Если у одного из них меньше 24 очков – ему засчитывается поражение.

* В сёги нельзя форсировать ничью вечным шахом, как в шахматах. Если в результате серии шахов одного из соперников позиция была повторена троекратно, шахующий обязан сделать другой ход, иначе ему будет засчитано поражение.

* Пата в сёги не бывает.

Игра с форой («кома-очи»):

Сильный игрок может удалить некоторые фигуры после расстановки, когда играет с форой или даёт урок. Фора бывает в 6 фигур, 4 и т.д. Наиболее популярна фора в ладью и слона. Официальным условием для получения первого дана – начального уровня зрелого игрока, считается победа над любым профессионалом с такой форой.

Тактика и стратегия сёги сильно отличаются от шахматной. Рокировка отсутствует, пешки не могут защищать друг друга, поэтому игроки спешат приступить к построению крепостей, покуда пешечный строй не пошёл трещинами. Обычно крепость строят в углу на левом фланге, под защитой находящегося там слона. Ладью как главную участницу атаки рекомендуется держать подальше от короля, и если крепость строится на правом фланге, ладья уводится на левый.

Основной «материал» для постройки крепости – генералы (обычно два Золотых и Серебряный). Разновидностей крепостей множество, некоторые носят говорящие названия: Кин-мусу («Много золота») или Гин-канмури («Серебряная корона»). Другие популярные типы – Фуна («Лодка»), Кани («Краб»), Ганги («Ось»), Ягура («Башня»), Анагума («Медведь в берлоге»). Новые крепости изобретаются постоянно, у каждой есть свои сильные и слабые стороны – одни труднее взять, другие уязвимы при атаке, зато из них удобней делать вылазки. Игроку стоит поскорее определиться с выбором стратегии, которая лучше соответствует его манере боя, темпераменту и замыслам. И надо помнить, что нет крепостей, которые не берутся: правила таковы, что почти каждая партия кончается матованием.

На рисунке слева — КРЕПОСТЬ ЯГУРА (вариант)

Шахматная партия с превращением пешки в ферзя обычно заканчивается, в сёги с достижением зон превращения всё только начинается. Медлительные в дебюте, к середине партии сёги превращаются в бурное сражение с обменом фигурами, количество которых на доске не сильно уменьшается. Ближе к концу игры, когда на руках у обоих противников появляется большое количество фигур, особое значение приобретает сброс. Размен в сёги — сильный тактический приём: заполучив одну фигуру взамен такой же отданной, игрок тотчас может сбросить её в любой район доски – фигуры словно возникают ниоткуда, подобное действие находится так далеко от привычных шахматных оценок, что напоминает телепортацию.

Европейские шахматы можно сравнить с реальной битвой: гусарские набеги конницы, танковые прорывы ладей, снайперская «перестрелка» слонов и выход всемогущего паладина – ферзя. Но если шахматы – это реальное сражение, то сёги – просто нереальное сражение. Сёги трудно сравнить с чем-то, имеющим место в нашем мире. Тихоходные фигуры, создающие в непроницаемом строю крепчайшие боевые связки, пробить которые способны лишь атаки камикадзе, летучие фигуры-оборотни, внезапно возникающие в зоне превращения, десанты в тыл противника — это и есть сёги. Два «Дракона» образуют связку чудовищной силы, настоящий ураган, противостоять которому могут только мощные крепости и бастионы пешек при поддержке генералов и коней. После шахмат сёги поражает своей архитектурой: в них, как в Го, главенствует принцип красоты, когда гармоничное построение почему-то оказывается наиболее эффективным. В сёги абсолютно другая логика, игра полна непредсказуемых поворотов, из-за чего напоминает реверси, когда один удачный ход полностью опрокидывает игру.

После шахмат сёги поражает своей архитектурой: в них, как в Го, главенствует принцип красоты, когда гармоничное построение почему-то оказывается наиболее эффективным. В сёги абсолютно другая логика, игра полна непредсказуемых поворотов, из-за чего напоминает реверси, когда один удачный ход полностью опрокидывает игру.Недаром наш прославленный соотечественник Гарри Каспаров (который, кстати, так и не сложил с себя звание шахматного короля), рекомендует шахматистам изучать сёги для развития гибкости мышления и поисков новых тактических решений. Если честно, я не верю, что человечеству удастся придумать в ближайшие сто-двести лет игру более странную и удивительную.

Считается, что иероглифика отталкивает европейцев от серьёзного изучения сёги. Существует «международный» вариант японских шахмат с понятными рисунками, но тогда возникает другая крайность – любитель, освоивший «пиктографические сёги», сразу теряется на турнире, где приняты классические обозначения.

Иностранцы в этом отношении далеко не одиноки: иероглифика представляет трудности и для японской детворы, поэтому выпускаются детские наборы, где иероглиф дублирован стрелками со схемой ходов.

В сёги существует сложная система присвоения рейтингов – от ученических «кю» до профессиональных «данов» и выше, вплоть до чемпионских титулов. Почётное звание Мэйцзин сперва было наследственным, сродни фамилии, после стало переходящим. Позже появились и другие титулы: Рюйо, Кисэй, Ои, Одза, Осё и Кио, за обладание которыми сражаются около 200 профессиональных игроков. Каждый год обладатель титула защищает его от претендента, выбранного в турнире с системой выбывания.

Напоследок надо добавить, что если шахматы дались компьютеру довольно легко, то сёги стали для машины крепким орешком. Уровень сильнейшей программы долго не мог превзойти уровень крепкого любителя, и только спустя 35 лет, 12 октября 2010 года чемпионка среди женщин Итие Симидзу была обыграна компьютерной программой «Akara 2010». В последующие годы программы «Bonanza», «Akara» и «Bonkras» победили в нескольких любительских турнирах.Существует два варианта разметки фигур: классическая, в два иероглифа (на схеме слева) и упрощённая, с одним (справа).

Простые кандзи, заметные различия в величине фигур и однозначная ориентация плашек на доске (чего не скажешь о китайских шахматах) помогают быстрее адаптироваться к японской игре. После небольшой практики начинаешь довольно уверенно ориентироваться, тем более, что многие иероглифы напоминают прототипы даже визуально – Золотой генерал (фигурка самурая в характерном шлеме), Серебряный (такой же «самурай», только поменьше и с флажком), Слон (фигура с хоботом и бивнями), Дракон-Король (взлетающая тварь со змеиным хвостом), Копьё (фигурка в тяжёлой броне с копьём наперевес, напоминающая вертолёт с винтом на холостом ходу), пешки с саблями наголо и т.д.

金 銀 角 竜 香 歩

В конце концов, уметь играть на самом деле не так уж важно. В этом смысле можно привести слова известного популяризатора сёги – Умэдо Мочиа: «В сёги сложно играть […] Однако наслаждение от просмотра игр получать в целом не столь сложно. Чтобы «смотреть и наслаждаться сёги», не требуется ни сложных умений, ни способностей хорошего игрока».

В марте 2012 года азиатский мир был не на шутку взволнован появлением сильного игрока из Европы – 20-летней польской студентки Каролины Стычиньской, которая на почве увлечения аниме и мангой «заболела» сёги и за 4 года добилась таких впечатляющих результатов, что получила в Японии 4-й любительский дан и теперь намеревается стать первым иностранным профессиональным игроком в сёги. Пока подобное расценивается как экзотика, даже аномалия, но кто знает, какие перемены ждут нас в будущем, когда классические шахматы окончательно рухнут в ничейную пропасть?.. Сёги вполне способны занять их место.

[продолжение следует]

© Дмитрий Скирюк

История шахмат ч.1: Тхаайям, Сатуранкам, Аштапада.

История шахмат ч.2: Любо.

История шахмат ч.3: Чатуранга, Чатураджа.

История шахмат ч.4: Сянци.

История шахмат ч.5: Чанги.

История шахмат ч.6: Макрук, Ок-Чатранг.

История шахмат ч.7: Ситтуйин, Майн Чатор.

История шахмат ч.8: Чандраки, Шатар, Хиашатар.

История шахмат ч.9: Дополненные шахматы, Шахматы Тамерлана, Шахматы цитаделей, Великие шахматы.

*

skyruk.livejournal.com

Сёги – Японские Шахматы

Что Вы знаете о игре Сёги (将棋) — японской настольной логической игре, родственной шахматам.

Сеги можно перевести как «игру генералов». Ка и в шахматах, играют два игрока, чёрные и белые (сэнтэ 先手 и готэ 後手). Доска также разделена на прямоугольные клетки или поля. Размер доски 9×9 клеток. Клетки никак не обозначены и не имеют цвета.

Общее число участвующих фигур – сорок; по 20 фигур у каждого участника.

Фигура представляет собой плоский брусок дерева в форме обелиска (вытянутый пятиугольник), на обеих поверхностях которого иероглифами записано название основной и превращённой фигуры. Все фигуры одноцветные, а различаются только по ориентации на доске: фигура всегда устанавливается острой стороной к противнику. Фигуры немного различаются по размерам: чем важнее фигура, тем она крупнее.

Как и в шахматах, основные фигуры – это король (王将), ладья (飛車), слон (角行), золотой генерал (金将), серебряный генерал (銀将), конь (桂馬), копье (香車) и пешки (歩兵), передвигающиеся соответственно правилам ранга.

Ходы делаются по очереди, первый ход делают чёрные. На каждом ходе игрок может передвинуть одну свою фигуру в соответствии с правилами её хода. При ходе на поле, занятое фигурой противника, эта фигура берётся — снимается с доски и попадает в резерв к взявшему её игроку. Резервная фигура может выставляться на поле только в непревращённом состоянии. Игрок, сделавший запрещённый ход, немедленно проигрывает.

Как и в шахматах, игра заканчивается, когда одна из сторон ставит мат королю противника, то есть создаёт позицию, где король противника находится под шахом, и этот шах противник не может устранить никаким ходом. Поставивший мат выигрывает. В отличие от шахмат, шах королю не объявляется. Если игрок, чей король оказался под ударом, не заметил этого и не защитил своего короля, противник вправе следующим ходом взять короля, что тоже приносит выигрыш.

Три последние горизонтали доски (относительно каждого из игроков) являются так называемой «зоной превращения». Фигура, делающая ход в зону превращения или из неё, может быть превращена. Превращение не является отдельным ходом, оно происходит на том же ходу, что и движение фигуры. В отличие от шахмат, превращение фигур производится не по выбору игрока, а по определенным правилам – при превращении фигура просто переворачивается на другую сторону, где изображён знак превращённой фигуры.

Превращение однократно — однажды превращённую фигуру больше превращать нельзя.

Самое важное отличие сеги от шахмат – в сего нет ярко выраженного эндшпиля, поскольку фигуры никогда не выходят из игры. Теоретически, партия может длиться бесконечно долго. Теория сёги рекомендует специальные построения («крепости»), когда король окружён большим количеством фигур, и штурм такой крепости крайне затруднителен.

Сегодня игра широко распространена в Японии (по некоторым оценкам, там в неё играют не менее 20 миллионов человек), опережая по популярности все прочие настольные игры, в том числе го и рэндзю.

Организация спортивных сёги очень близка к организации го — точно так же имеется профессиональная лига сёги, проводящая профессиональные турниры и присваивающая игрокам ранги, так же существует система рангов «кю-дан», обозначающих силу игрока, причём в двух вариантах — любительском и профессиональном. Низший ранг — 15 кю, при повышении уровня ранг кю уменьшается. После 1 кю следует 1 дан, при дальнейшем росте ранг дан увеличивается. Традиционный предел для любительских рангов — 7 дан.

Профессиональная лига сёги отбирает игроков по весьма жёстким критериям: войти в неё может только игрок не старше 20 лет, уже достигший уровня 5 любительского дана. Таким образом, в профессионалы попадают лишь те, кто с детства проявил выдающиеся способности и склонность к игре. При приёме в лигу игроку присваивается 5 профессиональный кю. При успешной игре профессионал достигает 1 кю, затем получает 1 профессиональный дан. Максимальный ранг для профессионала — 9 дан.

Ежегодно в Японии разыгрывается 7 профессиональных титулов по сёги: Рюо, Мэйдзин, Кисэй, Ои, Одза, Кио, Осё. Доходы профессионалов довольно велики — лучший японский игрок зарабатывает в год около 1 миллиона долларов, игроки первой десятки — около 250—300 тысяч, рядовые профессионалы — порядка 100 тысяч долларов.

Если у вас есть талант к Сего, то стремитесь получить пятый дан, войдя в историю как первый иностранец-профессионал по игре в Сего. До сих пор ни один иностранец не смог стать японским сёги-профессионалом. Так что дерзайте!

Если Вы будете в Токио и вас заинтересовала игра Сего, то посетите Штаб-квартиру Японской Ассоциации Сеги (Shogi Kaikan) в районе Сендагая, где вы сможете узнать все о данной игре.

www.sakura-house.com

Сёги — популярная настольная игра в Японии

СЁГИ (将棋) — японский вариант шахмат. Происходят от древней игры «Чатуранга», родиной которой можно считать иранский Абадан, в древности входивший в состав Индии. Оттуда любители завезли ее через Персию в Европу, где она эволюционировала в то, что ныне известно под названием «шахматы». Но движение игры происходило и на восток, в Китай, где она трансформировалась в «сянцы». В эпоху Нара (710-794) японские миссии, посылаемые ко двору империи Тан, привезли с собой на родину и захватывающую игру, несколько изменив на свой лад ее название. В Стране восходящего солнца с тех пор и играют в сёги.

Современный вид сёги приобрели в XVI веке, ее окончательную реформу произвел император Го-Нара. Во времена правления сёгунов династии Токугава сёги и го были признаны играми, развивающими стратегическое и тактическое военные мышления. Все прочие настольные игры были самураям запрещены, но эти две, напротив, получили государственную поддержку. Токугава Иэясу учредил должность сёги-докоро — главного придворного учителя сёги, который выявлялся в ходе постоянно проходивших чемпионатов. Только сёги-докоро имел право присваивать мастерские звания.

Доска сёги